標題由陸放翁詞【采桑子】化出,全詞很短,照抄如下:「三山山下閑居士,巾履蕭然,小醉閑眠,風引飛花落釣船。」全然一種自然樣態,尤其「巾履蕭然」,天然去雕飾,落拓不羈,很隨便、庸常的生活樣貌,其狀猶書法中的日常書寫,自在而恬淡。

說到底,我們對王羲之書法的了解多是從【閣帖】中他被經典化、神聖化之後的樣貌,而非一種「巾履蕭然」的庸常樣貌,被譽為天下第一行書的【蘭亭】是清正稿,【聖教序】是集字勒石拓本,包括【十七帖】,也是王羲之的清謄稿,雖為今草,卻規整、流麗、秀逸,少有勾畫塗抹,以往我們作為範本尊崇的王羲之,並不是真王,而是偽王。這樣,我們只能從一些雜稿中,見到王羲之「巾履蕭然」的日常書寫樣貌,比如【二謝】、【孔侍】、【喪亂】等,然而,我以為最能代表王羲之日常書寫樣態的,是他早期的一些書作,如【姨母】、【行穰】,與新疆羅布泊孔雀河流域發掘、被王國維指為寫於永和元年的東晉【李柏尺牘】相較,其面貌的接近與相似,應為同一基礎而來。

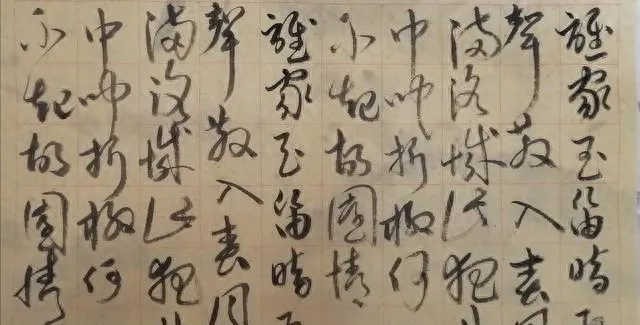

大王【姨母帖】

【姨母】應「寫於王羲之22歲到39歲之間則是毫無問題。」(見(日)西川寧【王羲之的前期書風——一李柏尺牘稿為中心的研究】)作為刻帖,【姨母】因隸意的胎息,行意拘泥,且用筆氣脈不貫,阻滯不暢。其用筆的肥碩又見唐以後的豐滿,足為後世模本證據。當然,【姨母】、【行穰】也見「巾履蕭然」的日常書寫風貌,只覺其衣冠不整的蕭條。這期間,王羲之於「蒿行之間」(王獻之語)的轉換、騰挪尚不成熟、自然,但已見他探索、踟躇的步履。

蘇東坡天下第三行書的【寒食帖】也一清謄稿,只見「巾履」肅然,不見其日常的自在、蕭然。蘇東坡作為皇帝的秘書,他是個行事嚴謹的人,對待文字尤見其謹嚴。因之,我們所見其書法包括稿本,公文、文書、信函、自黏便箋、拜帖等,幾乎摒棄了日常書寫草率的樣貌,多為清定稿,正式、恭謹、即便手劄、拜帖,也恭敬為之,幾乎一筆不茍,不見其日常的松懈、隨意、輕快,我們幾乎見不到東坡日常書寫的真貌。字如其貌,用現在話說有點「裝」,這是肯定的,至少是有意「端」著範兒。不過,南宋陳鵠【西塘集耆舊續聞】有東坡「日常書寫」的記載:

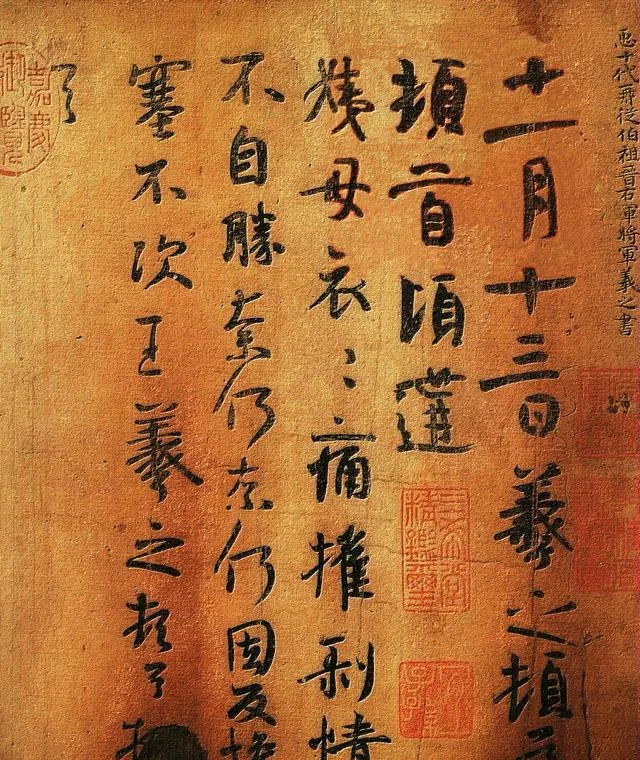

蘇軾【黃州寒食帖】

朱司農載上嘗分教黃岡。時東坡謫居黃,未識司農公。客有誦公之詩雲:「官閑無一事,蝴蝶飛上階。」東坡愕然曰:「何人所作?」客以公對,東坡稱賞再三,以為深得幽雅之趣。

異日,公往見,遂為知己。自此時獲登門。偶一日謁至,典謁已通名,而東坡移時不出。欲留,則伺候頗倦;欲去,則業已通名。如是者久之,東坡始出,愧謝久候之意。且雲:「適了些日課,失去探知。」坐定,他語畢,公請曰:「適來先生所謂‘日課’者何?」對雲:「鈔【漢書】。」公曰以先生大才,開卷一覽可終身不忘,何用手鈔邪?」東坡曰:「不然。某讀【漢書】到此凡三經手鈔矣。初則一段事鈔三字為題;次則兩字;今則一字。」公離席,復請曰:「不知先生所鈔之書肯幸教否。」東坡乃令老兵就書幾上取一冊至。公視之,皆不解其義。東坡雲:「足下試舉題一字。」公如其言,東坡應聲輒誦數百言,無一字差缺。凡數挑,皆然。公降嘆良久,曰:「先生真謫仙才也!」

他日,以語其子新仲曰:「東坡尚如此,中人之性可不勤讀書邪?」新仲嘗以是誨其子輅。

可惜了,蘇公「日課」片紙只字無存,無法親見其日常書寫「巾履蕭然」之狀。然恭謹之人,為恭謹之事,像「日課」這種猶如事佛之事,想來依蘇公秉性,依然恭敬若素,雖有「蕭然」之態,卻只見「肅然」之貌的。

其實,像【黃州寒食帖】這樣稿本,起初也應是「日課」樣貌,情之所至,信筆為詩,塗改、勾畫,自是難免,然後清謄為文,有了我們所見之貌。小有錯訛,信筆添加,珠玉互見,無傷大雅。蘇公素來視書法為人生一樂事,行諸詩文,更為錦上添花之雅事。他說:「作字要手熟,則神氣完實而有余韻,於靜中自是一樂事。然常患少暇,豈於其樂常不足耶?」(【記與君謨論書】)

蘇公貶居黃州,身心蕭然,他「破竈燒濕葦」,「死灰吹不起」,又遇淫雨,心情壞透了、遭透了,舔筆為詩,以抒其懷。想來起初的稿本也如斯時之心情,猶窗外冷雨交加之狀,隨風沒頭沒腦地錯亂揮灑。然而,隨著詩行一句句叠出,愁緒得以排遣,他扯來新紙,清謄、恭抄、整理之際,其心情也被其詩句墨跡條分縷析地爬梳一遍,不再那麽隱晦如雨了。清人汪師韓在【蘇詩選評】箋釋中說:「二詩後作尤精絕。結四句固是長歌之悲,起四句乃極荒涼之境,移村落小景以做官舍,情況大可想矣。」悲憤出詩人,愁殺也出詩人。寒食之句,隨筆墨排遣,不說吐珠漱玉,卻是宣泄了大情懷的。墨補文妙,筆添句秀,兩相宜也。如斯,【寒食】雖為清謄稿,卻情感與理智冥契的融合之作。詩墨俱佳,也無形中達至「無意佳乃佳」之境。

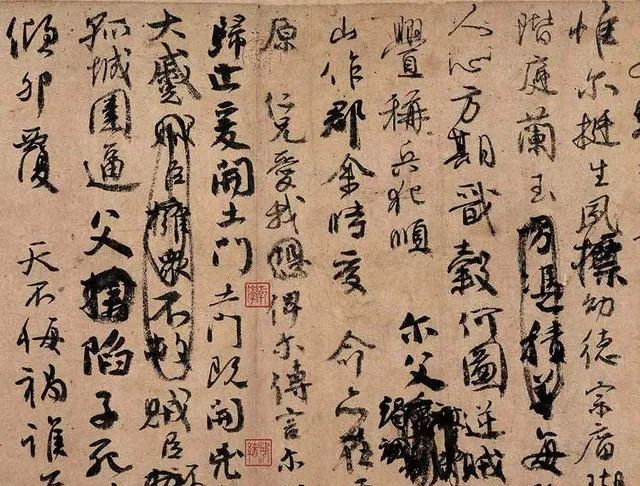

顏真卿【祭侄稿】局部

被元人鮮於樞評為天下第二行書的顏真卿【祭侄文稿】是日常書寫的稿本,似無可爭議。它「巾履蕭然」,狼藉一片,也是日常書寫被奉為經典的唯一的巔峰之作。可顏真卿何以在心緒大亂,又方寸盡失的境況之下,寫出千古大作?

顏真卿是兩年後看到侄兒被斬首級之後,悲憤交加,率爾操觚,寫下此稿,可說其悲憤之諸情緒瞬間澎湃達到極點,「縱筆浩放,一瀉千裏,時出遒勁,雜以流麗」(陳深跋語)也就是說,顏真卿是情緒沸點在極自然的狀態下噴發時,率爾為文,文詞不加矯飾、筆墨不計技巧,純粹隨情緒的演化而波瀾推進。當然,其情緒的浩然大波中,也有理智的悲抑;這種悲抑無形操控筆墨的流轉、奔溢。這樣一來,稿本中之文句線條的絞轉、變形,飛白連體,奇崛、乖奇,以及隨意、不計美觀的塗改,無形都成就了稿本的深刻意蘊。吳熙載說:「筆墨性情,皆以其人之性情為本。」(【藝慨】)

吳德旋【初月樓論書隨筆】對比顏真卿三稿中的兩稿,說:「【坐位帖】尚帶矜怒之氣,【祭侄稿】有柔思焉。藏憤激於悲痛之中,所謂言哀已嘆者也。」此謂高妙也,性情,人之本也。技到,思到,情至,隨機而發,皆為妙品。巾履蕭然,小醉閑眠,風引飛花落釣船。哪怕情忿意怒,憤激急厲,也人之性情所至也。書法,惟真摯的表達最動人。