張學智

作者簡介:張學智,教授,博士生導師。1952年生,寧夏中衛人。1982年本科、1986研究生畢業於北京大學哲學系,獲哲學學士、碩士學位,2001年獲日本東京大學文學博士學位。研究領域為中國哲學史、儒家哲學、宋明理學、中國現代哲學。主要著作有【明代哲學史】【心學論集】【中國儒學史·明代卷】【賀麟】【賀麟思想研究】【緇門警訓註譯】等。

提要:艮齋田愚是北韓性理學最後的大師。他不僅吸收朱子的人心道心學說構建了「性師心弟」的思想主旨,而且援取張載的思想、命題為他闡發、深化這一主旨服務。如用「心統性情」來詮釋性為心的主導、心為性的敷施發用這一點,又用「合性與知覺,有心之名」來批評南韓嶺南心學的「心即理」。但在具體論說中皆用朱子、栗谷糾正、補充之。其以主性、主理之學為全社會的思想導向,排斥各家學說,維持傳統世教的願望灼然可見。

關鍵詞:艮齋 栗谷 性師心弟 心統性情

艮齋田愚(1841—1922)是北韓王朝末期著名思想家,也是最後的大儒。他以程朱理學為思想基礎,以「五賢」之學為正路 (「五賢」指靜庵趙光祖、退溪李滉、栗谷李珥、沙溪金長生、尤庵宋時烈。見【五賢粹言序】,【艮齋先生全集】,首爾:南韓保景文化社,1984年,第864頁。) ,以「性師心弟」為綱領,構成自己的思想體系,其中心性論是中韓兩國思想融合之結晶,地位最為重要。他的心性論對張載思想有較多擷取,經過與程朱、栗尤的融合會通,形成了鮮明特色。

一、「性師心弟」對張載思想的吸收

艮齋所處的19世紀後期,日本殖民主義者在北韓半島推行殖民教育,西學全面占領思想領域,傳統文化日益式微,舊學中心學一派不斷爭衡。在這樣的時代背景下,艮齋試圖延續程朱、栗尤思想的主流地位,為北韓王朝延續國命和學脈。他的幾乎全部著作、講話,都在重申、強調他一貫的學術宗旨:「性師心弟。」性師心弟是他的一切論說的基礎,理氣、心性、性情、中和、已發未發等也圍繞此中心論點展開,為此中心論點服務。艮齋大力提倡「性師心弟」的意圖在以下一段話中說得很清楚:「聖學不明,邪說蜂起,師心自恣,靡極不至,至於彜倫斁傷,世教陵夷,故愚以‘心本性’、‘心學性’等語揭出要旨,庶幾人道復立而風俗得正矣。」 (【艮齋先生全集】,第810頁。) 在艮齋這裏,性指事物的本質規定性、法則、條理等,是形而上的、恒定的、有確定內容的,心指人的靈明,是理性、直覺、與外物相感通及盛具性情的精神本體,是形而下的、屬氣的、多變的。在心性關系上,有一派觀點認為,心性為一,不應有老師、弟子之別,艮齋對此反駁說:「‘心性一物’是佛禪、陸王之傳,而非孔孟、程朱之教也。」有的人認為,仁義禮智謂之性也可以,謂之心也可以,不必作明確區分,模棱兩可最為穩妥。艮齋則直言兩者有確定內容,不可混淆:「仁義之性,則無為之道體也;仁義之心,則有覺之人心也。」(【艮齋先生全集】,第650頁。) 並參照儒家的經典名言如「心不逾矩」「心不違仁」「以禮制心」「以仁存心」等加以說明,認為心與仁禮等代表規矩法則的範疇絕對是兩件物事。又有人舉張載「心能盡性,‘人能弘道’也;性不知檢其心,‘非道弘人’也」(【正蒙·誠明】)為證,認為在橫渠哲學中心是高於性的範疇,性師心弟之說難以成立。艮齋對此反駁道,心是發散運用之地,但發散的是性的內容,實際是心效法性。性為師,是施教者,勢不能對受教者一一檢點。就如程門弟子有不檢點者,幹師甚事!而「心能盡性」,所盡者為師平日所教的內容。橫渠的話仍不失性師心弟之意。又有人認為,橫渠的「心能盡性,性不知檢其心」,實際是說心是氣的主宰,故為師;氣是身體之本能,是聽命於心的,故為弟,正確的說法應當是「心師氣弟」。艮齋反駁此種理解,說心之所以能做主宰,是因為它先學於性。因為橫渠曾經說:「正心之始,當以己心為嚴師。凡所動作則知所懼。如此一二年間,守得牢固,則自然心正矣。」(見【張載集】,北京:中華書局,1978年,第280頁。) 此中明確說,作為嚴師的心,非客心、私心,而是以性為師的心。此義艮齋在【讀張子己心嚴師章】中詳加說明(見【艮齋先生全集】,第688頁。) 。艮齋指出,「心」上加個「正」字,正好說明心非皆正,須有正之之標準。另外,心屬形而下者,必須有形而上之道做心的標準。此標準則非性字不能擔此重任。橫渠謂「當以己心為嚴師」,強調的是,心不本於性,則為形所役使,不可以為嚴師。此種理解對「性師心弟」一語十分必要。

「性師心弟」還涉及一個重要論題,即「心統性情」。「心統性情」是張橫渠的重要命題,後來朱子在繼承並融會北宋五子的思想中對此非常重視,說:「伊川‘性即理也’、橫渠‘心統性情’二句,顛撲不破。」 (黎靖德編:【朱子語類】,北京:中華書局,1986年,第93頁。) 又說:「橫渠‘心統性情’一句乃不易之論。孟子說心許多,皆未有似此語端的。」(黎靖德編:【朱子語類】,第2550頁。) 並在講學中作了廣泛解釋,把它作為自己性情體用、先天後天、動靜中和諸說的基礎。艮齋在與論敵的辯爭中涉及「心統性情」處極多,對「統」字的確切含義、性與情各種可能的邏輯關系,都作了詳細發揮,「心統性情」是他的核心論題之一。艮齋的反對者認為,既然心統貫性與情,則心與性是平列的,地位是平等的。從另一個角度說,心屬形而下,性屬形而上;心是鮮活的、呈現的,性是隱微的、恒定的,實際的次序是由心知性,以心顯性,心的地位更重要,故艮齋「性師心弟」中兩者的地位是錯置的。就此艮齋明確答復:「心欲為師,先須學於性而後可也。張子曰正心之始,非泛然指客心、私心以為師矣。氣弟之說,正合勘破。彼謂氣質耶?則氣質非能以明善而復性者也。又形氣耶?則形氣亦能虛心循理以為學者歟?」(【艮齋先生全集】,第650頁。) 意思是,性是本質,是標準,心則是活動的,充滿私己的意誌和欲望,必須取則於性,才能勘破私欲,合於規範。心屬氣,如是氣之本然,則不能自動地明善而復性;如是氣構成的人之肉體,則不能自覺地虛心以循理。故須向性學習。這是性為師、心為弟的根本原因。艮齋的反對者辯解道,心既統性情,則心為尊者,而性與心二者平列,則心失其尊位,如漢帝降為山陽公,必為私情所據。而艮齋則認為,心某個角度說可以是尊者,但性比心更尊貴。心之尊貴在於其作用,而性之尊貴在於其內容。在人的修養工夫中,內容比作用更重要,是作用正確運作的法則和榜樣。所以艮齋對性的內容作了特別說明:「師施三綱八條之教,敷五道九經之誨,則弟子總合而運用之。如性施以五常四端、六禮九經之道,則為心者一一統會而效法之。如此則心統性情之說,何嘗窒礙於性師心弟之義乎。」(【艮齋先生全集】,第651頁。) 即【大學】的三綱八目,【中庸】的五倫九經,【論語】【孟子】的五常四端,【禮記】的「六禮」等,都是人應修習的德目和倫常規範。這些都是性的內容,是心學習、效法的物件。值得提出的是,這些內容是否都是性本有的內容,是否都是天賦予人的,艮齋沒有明說。在艮齋這裏,性是個代表正確價值、正面規範的概念,與孟子「人之異於禽獸者幾稀」之天賦善性不同。「性師心弟」更多地是一種立場的宣示、實踐方向的指引而非一種詳細的關於心性的理論探究。

另,對於「心統性情」,艮齋著力辯白的是「統」字的含義及其解釋方向。朱子曾明白指出:「性者,理也。性是體,情是用。性情皆出於心,故心能統之。統如‘統兵’之統,言有以主之也。一心之中自有動靜,靜者性也,動者情也。」 (【朱子語類】,第2513頁。) 「問‘心統性情’,‘統’如何?朱子曰:‘統是主宰,如統百萬軍。心是渾然受質,性是有此理,情是動處。’」(【朱子語類】,第2513頁。) 艮齋的論敵據此認為,既然「統」是主宰之意,心統性情就是心作為統帥統領性與情,心在重要性上高於性和情,在價值上心最為尊貴。艮齋則據朱子「統」的包貫、統攝義,認為「心統性情」中,心與性情平列,心是性與情的發用之地。心並不比性情更尊貴。更無心統領性情、性情從而俯首稱臣之義。而「統」既有以尊統卑處,也有以下統上處。如顧炎武【日知錄】中就有以曾祖統以上之祖之說。此是以下統上之證。至於語言順序上先說心後說性,並不表示心在重要性上高於性。反而心以其動能作用,有權量、比較、趨向性之規範的能力。艮齋費了許多筆墨論證性對於心的規制作用,強調心不是氣,而是氣之靈處;因其靈,所以能趨赴性所代表的正確價值。因此儒家經書中言心之處,多以性規制之,艮齋指出:「舜之‘道心’,亦不過氣之靈覺原於性命之正;湯之‘制心’,亦只是以性命之理制得靈覺之心,文王之‘小心’,亦只是將氣之靈覺而望性命之正如未之見。孔顏之‘不逾矩’‘不違仁’,亦皆以靈覺之心合於性命之正爾。」(【艮齋先生全集】,第651頁。) 以上之論據,艮齋取自儒家經書【尚書】【詩經】【論語】等,皆是以性範導心之意。朱子【中庸章句序】之「心之虛靈知覺,一而已矣。而以為有人心道心之異者,則以其或生於形氣之私,或原於性命之正」,更是明顯的性體做主,人心聽命之義。

艮齋的反對者又提出,既然人心道心只是一心,何必拆心性為二物,性尊而心卑?艮齋舉朱子【四齋銘】「尊我德性,希聖學兮。玩心神明,蛻汙濁兮」 (【朱熹集】,成都:四川教育出版社,1996年,第4368頁。) 為證,認為朱子明確將性與心分作二物說,並寓有以心尊性之義:「心雖貴,亦有貴於心者,性命是也。」(【艮齋先生全集】,第651頁。) 艮齋的反對者,特別是有心學傾向的嶺南學派反對將心直接等同於氣,認為心乘氣出入,猶人乘馬而行。指心為氣,則混淆二者,且將墮入心善惡混之說。不知心乃無妄之本體,原未雜乎氣而為獨立一物。艮齋對此駁斥道:無妄之本體是天命於人之善性,不是心。將心說成無妄之本體,則是承襲佛教和象山、陽明心學。艮齋的反對者又說,雜氣言心,是忘記道心人心之分,而以人心當無妄之本體。無妄之本體即心即性,是純善無惡的。艮齋駁斥道,將心性視為一物,是違背了儒學正統,不唯是朱、栗之罪人,也是陸、王之罪人。(【艮齋先生全集】,第651頁。)

以上艮齋與各派反對者的辯論,是一場重要的論爭,它鮮明地表達了艮齋在心性論上的具體觀點,其性師心弟的詳細含蘊皆明白道出,其中堅守朱子、栗谷的立場是很明顯的。而張橫渠的「心統性情」則是其理論來源,但又用朱、栗觀點修正之使合於理學正統。

[韓]艮齋田愚 著 / [韓]石農吳震泳 編 / 張京華 、陳微、 蔡婕 點校 商務印書館

二、天地之性與氣質之性

艮齋在心性論的重要內涵——理氣與心性的關系問題上,也吸取了張載的思想。在北宋理學諸家中,張載的理論重心在關於氣的學說,張載是理學中氣學一派的代表人物。朱子吸收橫渠而又改造之,最顯著的地方在以理氣論改造橫渠的氣論。此點為艮齋所繼承。艮齋把氣的性質及心氣關系放在基礎地位,說:「‘氣質之性,君子有弗性者焉’,本橫渠先生語。先生又嘗言:‘凡物莫不有是性。由通蔽開塞,所以有人物之別;由蔽有厚薄,故有智愚之別。’今於下一股為偏全而屬於本然之性,上一股為氣質而降為弗性之科,恐文義事理皆難。」 (【艮齋先生全集】,第662頁。) 朱子認為張載「心統性情」之說「顛撲不破」,又認為「心統性情」實際是心包貫性與情兩者。艮齋接過「心統性情」,但對橫渠以氣說性並不完全同意,認為當有辨別。對橫渠不把氣質之性當作人之性,艮齋是同意的,但贊同的根據完全不同。橫渠所謂「天地之性」,來源於氣的清通湛一;「氣質之性」,來源於氣的駁雜攻取。而艮齋則吸收了朱子,認為天地之性源於天地之理,故又叫義理之性;氣質之性源於氣,氣有清濁厚薄,故稱氣質之性,有時徑稱為氣質。「氣質之性,君子有弗性者」,橫渠指君子當以清通湛一之性為人之為人的標準,以此克去氣質之性中的駁雜、攻取,以與天地之性合一,故倡「知禮成性,變化氣質」之工夫論。而此句艮齋理解為當以理為本性、為目標而用工夫追求,以復歸天地之性。所以艮齋只同意不以氣質之性為性,而對以氣之偏全、厚薄說性皆不首肯,並對主張此義的南韓學者南塘、蘆沙皆有批評之意。(【艮齋先生全集】,第662頁。) 從此中可以看出,艮齋宗仰朱子、栗谷,把他們的相關說法作為標準來改造橫渠之說。

與此相連的氣本身的性質問題,艮齋也以朱子之意糾正橫渠。關於氣的性質,橫渠有「太虛無形,氣之本體,其聚其散,變化之客形」(【正蒙·太和】)之說。此句是橫渠的著名命題,在橫渠,所謂性,即氣之本性;氣有太虛清通湛一的本來狀態和有攻有取、聚散變化的現實狀態。兩種狀態都是氣的本性決定的。艮齋在回答人之氣稟之清濁是否生來即決定、天賦之稟氣後天能否改變時說:「天地之間,二氣五行執行,晦明不常。然此特其執行之用耳,其本然之清美者未嘗壞,亦朱子所嘗許也。如一泓清水,投以泥土則渾而濁矣,然其本清底實在其中。故人之稟氣值晦明之時,則固得其晦明底,然其中所有原來清粹之體,亦並稟受去。此所以暮夜休息,則氣復清明。」 (【艮齋先生全集】,第660頁。) 此種晦明不常之氣,即有攻取、聚散之氣;本然之清美者,即太虛本然之氣。人天生稟得此兩種氣,這是「知禮成性,變化氣質」以成聖成賢的根據。此義有取於橫渠,但又以朱子糾正之。艮齋說:「橫渠先生曰:人之剛柔緩急有才有不才,氣之偏也。天本參和不偏,養其氣而返其本,使之不偏,則盡性而天矣。」(【艮齋先生全集】,第834頁。) 與上一段引文意思相近,艮齋認為,人之剛柔緩急,是稟氣而有的性格特征,是為氣質之性。此性字與「理」無關,只表示氣的性質。氣在天地間本來無偏,此與橫渠「太虛無形,氣之本體」相似;個體稟氣有偏,此與橫渠「其聚其散,變化之客形」相似。如果天地間只有偏氣,無有太虛之氣,則無有變化氣質使之粹美的可能。所以艮齋說:「蓋清濁粹駁之有萬不齊者,畢竟是發後事,此則其末也。若論其本,則有清而無濁,有粹而無駁。此緣人物接得那天地所儲精醇不二之氣以生故也。」(【艮齋先生全集】,第669頁。) 故人可以透過修養工夫,使個體稟受之偏氣返歸其本來之無偏。但艮齋又吸收朱子之說,認為修養目標在「盡性而天」,所盡之性是本來具有的性理之性,而非氣也。在他看來,修養工夫的承載者、著力處在氣,而其歸趨、標準、「所當然之則」則在理。這一點也從艮齋對栗谷關於心性情之論的評說中看出。栗谷主朱子之心統性情,但為了抗拒心學派和氣學派,強調「氣質包性,與生俱生」。即性理和氣生來即在一起,兩者皆為心所包貫。性理是氣的控禦和主宰,也是氣的準則、歸趨。這一點栗谷不同於橫渠。艮齋以朱子的「論氣質之性,則以理與氣雜而言之」與栗谷的「合理與氣質,而命之曰氣質之性」來說明氣必然包含理,必須有理的指導才會有正確的價值方向。理主要不是解釋具體事物之不同的「所以然之故」,而是強調氣的正確歸趨的「所當然之則」。在橫渠,理是氣的條理:「天地之氣,雖聚散、攻取百途,然其為理也,順而不妄。」(【正蒙·太和】)是邏輯上、重要性上後於氣的,而在朱子、栗谷,理是邏輯上先在的,是氣的準則與導向,在人的修養工夫上尤其如此。故以朱、栗之說糾正橫渠,這在艮齋是必然的。

三、基於心氣關系對心學的批評

在論到心與氣的關系時艮齋吸取了橫渠的「合性與知覺,有心之名」。如:「以氣質對心而言,則固有一氣本末之分。若單就氣質上說,則又自有本末之分。」 (【艮齋先生全集】,第669頁。) 他從兩個方面說本末,一個是心與氣的關系,心是本,氣是末,因為心是有靈知的氣,是氣的精爽,故為本。另一個,單就氣上說,氣之本然之體精醇不二,是為本;氣之具體發用有清有濁,有粹有駁,是為末。以上第一方面,取自橫渠對心氣關系的認識,及【禮記】之「人為萬物之靈」「人是天地的心」之義。第二方面取自張載「湛一,氣之本;攻取,氣之欲」(【正蒙·誠明】)之義。兩個方面皆從氣上說。但程頤、朱子批評張載此說,認為理是形而上之道,氣是形而下之器,道即理,比氣更根本。二程也反對張載的「太虛」概念,認為「天下無實於理者」,理體現在一切事物上。艮齋吸收橫渠氣之兩分,但認為「氣之本」可有兩個方面,一個方面是心,即心是氣之精爽,是有靈知的氣,而氣是昏瞀之物,兩者絕不能混淆。另一個方面是理,理是氣的指導、準則和趨向目標。而氣則是物質的、粗鄙的。這兩個方面,艮齋都有大量論說。

但艮齋又認為,所謂心之精爽,實際是因為心能明理,理具於心,故精爽。艮齋說:「心者氣之精英,則氣之為粗固也。‘湛一,氣之本’,則氣質之為末亦無礙。」 (【艮齋先生全集】,第670頁。) 又說:「心能湛一精爽者,理也。而不能然者,以有蔽之者也。手足之能恭重者,理也,而其不能者,以有拘之者耳。」(【艮齋先生全集】,第669頁。) 朱子對心有兩處著名的定義:「心者,人之神明,所以具眾理而應萬事者也。性則心之所具之理。」(【四書章句集註】,北京:中華書局,1983年,第356頁。) 「明德者,人之所得乎天,而虛靈不昧,以具眾理而應萬事者也。但為氣稟所拘,人欲所蔽,則有時而昏,然其本體之明,則有未嘗息者。」(【四書章句集註】,第3頁。) 艮齋對此引申說,心性一源,固然未嘗有二物。然心性有知、無知之區分,此不能無。並且引據尤庵宋時烈的思想,認為心性雖然根源上可視為一,但心是形而下者,性是形而上者;心屬氣,性屬理,不能混淆。另,心是能盛貯、能知覺性的,從這方面言,是不離,但兩者又有不雜的一面。如果只言不離,則陷於籠統,前賢所謂分道器、辨上下之旨將晦暗不明,亦將與己所反對的禪學之「認心為性」無別。

艮齋對心與性區別甚嚴,嘗廣泛引據南韓大儒如李退溪、李栗谷、宋尤庵之說反復論辯。如艮齋有【退陶先生論心】一節,其中說:「‘統性情’‘合理氣’兩句宜仔細理會。竊詳退翁立文之意,‘統’似是統合之意,恐非上統下、尊統卑,如近儒之見也。今以聖賢言行考之,曰‘以禮制心’,曰‘心不逾矩’,曰‘得善服膺’,曰‘尊德性’,曰‘聖人本天’,曰‘欽承仁義’,曰‘心原性命’之類,無非性為主,心承性體之意也。……‘合理氣’,氣字恐是指虛靈精英者言,未可直以粗濁渣滓當之。此以‘合性與知覺,有心之名’推之可見。如曰退翁叛棄張子而自立宗旨,吾不信也。下文‘心之未發,氣不用事’,此氣字是以氣質言。至於‘惟理而已,安得有惡’之雲,只是明性善之理而已,何嘗有心即理之意來?」 (【艮齋先生全集】,第645頁。) 此中艮齋認為,退溪曾提到「心統性情」和「理與氣合」兩義。此兩義皆不背離張載原意。心統性情之「統」,是統合、包貫之義,要表達的意思是,心包籠、統貫性與情,性體情用,兩者皆透過心展現其功能。「統」不是統領之意,如統兵、統帥等。如按此意,則心為統帥,性情皆聽命於心,墮入心學之義,喪失以上所舉「欽承仁義」「心原性命」等性為主宰心為聽命之儒學本義。而「合理氣」,理指性理,氣指性理之物質承擔者,即朱子所謂無氣則理無處掛搭、性氣關系如以碗盛水之喻,亦與張載「合性與知覺,有心之名」相類。皆無「心即理」之心學意思。艮齋暗含的意思是,張載、退溪皆反對心學。

艮齋激烈反對心學的「心即理」說,主張心性分說。如朱子說過「心是氣之精爽」,也說過「心者理之主宰」,艮齋認為,綜合這兩句的意思,朱子實際主張心為性情的活動之地,並不是說心即是理。因為朱子明確說:「心也者,妙性情之德也,所以致中和立大本而行達道者也。天理之主宰也。」 (【艮齋先生全集】,第669頁。) 即是說,因為「心包性情」,所以性與情兩者都為心所包含,都要透過心發生現實功用。性是體,情是用,性發用為情,情根據性的內涵來敷施,都要在心的活動上實作。所以心是性情兩者的樞紐。同樣的道理,「中」是未發之本然,「和」是發用之狀態;中是標準,是行為的歸趨;和是行為合乎中的標準。「致中和」即實作本然對實然的控禦。致中和是「大本」,即萬物應該持循的普遍法則;也是「達道」,即萬物必須遵行的道路。這都要透過心對具體行動的指導來實作。從這個意義說,心是實作理控禦事的能動作用。故「心者天理之主宰」,並不是說靈明本身是主宰。這就和心學鮮明地區別開了。艮齋明確反對心性不分、心理不分的主張,在這一點上,他堅守栗谷和尤庵的主張,認為栗谷的「先賢多就情上論天理,以情之善者為天理之流行」說的是不以情為天理,而天理必於情上流行。不知理在情而情非理,則是昧於理氣之分。尤庵之言「太極為陰陽之主,而反為陰陽之所運用」,上一句說的是形而上下之分別,下一句說的是心統性情,太極在心上體現為陰陽。總之,理與氣、性與情、形而上與形而下必須有分別,前者是價值準則,後者是現實表現。表現為善的,必是符合價值準則的,價值準則是善的唯一來源。艮齋反復標揭的就是這一點,他與諸學者反復辯論,要彰顯的也是這一點。這是艮齋作為北韓最後的大儒的價值堅持、文化守護。

基於以上對程朱、栗尤學術的繼承,艮齋反對南韓嶺南心學一派和佛教。首先,艮齋不同意心學的籠統思想方法,如把理與在天之天、帝,在人之心、心君,在物之神、神明視為同一物。艮齋指出,此種說法太渾淪,理與以上諸概念應有辨別,應首先還原其本義,明辨其本來所有之意謂,然後才有引申義,通同義。若無辨則陷入混而不分之誤。另對心學一派之「心即理」說,則反復批駁,其根據是二程、朱子論心之經典語句,如「心如谷種,生之性是仁」「虛靈只是心,不是性,性只是理」「只有性是一定,情與心與才便合著氣了」等語。更遠溯孔子的「操則存,舍則亡,出入無時,莫知其鄉」和孟子的「理義之悅我心,猶芻豢之悅我口」,張揚心與理的分別。如「七十而從心所欲不逾矩」一句,心學者認為此即孔子主張「心即理」之明證。艮齋則認為,此中「矩」字即是「理」字,心雖然神妙、靈動,但畢竟是氣分上物事,故雖孔子也不敢便道「從心」。須是操存得此心精細,然後方敢言「從心」。「矩」是心的歸宿處。所以聖人說「不逾矩」,可知心中刻刻有個天理在。並認為,「即心是道」四字,是佛禪、陸王心學的不二宗旨。二程曾說:「聖人本天,釋氏本心。」儒者以天理為本,佛禪以自心為本,兩者判若雲泥。又如孟子有「仁義之心」的說法,心學家往往據此把孟子說成心學。但艮齋認為,孟子說的「仁義之心」,是就理說,故「孟子最是主理說者」 (【艮齋先生全集】,第644頁。) ,這句話實際說的是心本於仁義,而非直截以心為仁義。這一點艮齋繼承了朱子。因為孟子是指四端為仁義禮智,故說:惻隱之端,仁也;羞惡之端,義也。……而朱子認為仁義禮智是四端之所以發生的根據,仁義是性、是理,四端是情,是氣;性、理是形而上者,情、氣是形而下者,前者是後者的根據。從「天命之謂性」言,前者是後者邏輯上的先在者,後者是前者的敷施發用之地。用橫渠「心統性情」之言說,心是性理的包貫者而非性理本身。兩者分際甚明,絕不可混為一談。艮齋還引陳淳【北溪字義】以為佐證:「陳北溪論仁義之心,雲仁義即性之實理,而心則包具者也。」(【艮齋先生全集】,第644頁。) 對南韓心學家所引據的二程「心性一理」,艮齋也明確指出,心性一理,就和君臣一體、父子一體等語一樣,指二者為一個統一體,在此統一體中有此二者。此二者有分說,有合說。從合說方面言,非但心性一理,理學的其他重要統一體如道與器、理與氣、太極與陰陽等皆可合說。但須知有分說,如二程說仁,即有谷種生性之喻;朱子說心性,即有如碗盛水之喻等,不可偏執一說而盡廢其余。又如對心學家引二程「心即性也,性即理也」一語,艮齋說,「心即性」說的是兩者密合無間,「性即理」說的是兩者本質上同一。前者強調的是心無限量,故有「天下無性外之物」之說,非是將性來訓詁心。朱子也屢屢反對以性訓心,故弟子有學禪者謂心即性、性即天,朱子即斥為「無倫理」,即兩者籠統無分,粗放不精細。又如對「心為太極」一句,艮齋明確指出,「道為太極」「心為太極」兩語,前句直指道之當體而言,謂道的內容是太極,太極即總體而言的理,與總體而言的氣——陰陽相對。而後句指心包含理、包含道,並非說心的本質是理、是道。艮齋有一段話說得非常清楚:「以為‘心即理’三字千聖相傳之的訣,則恐未然也。【孟子集註】雲:‘良心即仁義之心’,【大全】答蘇晉叟書正論此句,雲‘心之仁義是性’。可見仁義之心非性,而心之仁義乃性也。……大抵心字但可謂之與理無間,不可直擡起作道體;但可謂之比較精粗,不可拽下來做夜氣。兩者不容無辨。」(【艮齋先生全集】,第645頁。) 此中以朱子心性之辨為根據,可以說是艮齋心性論的總結。

艮齋不惟批評南韓心學者,也批評他們的心學根源象山、陽明。朱子與象山辯論太極問題,朱子譏象山「認得昭昭靈靈能作用底,便謂之太極」,又象山嘗見詹阜民下樓時眸子明亮,便謂其心地澄瑩,心中之理已顯露。艮齋認為此二事皆象山以心為理之證,而其不察氣稟之偏,不究性命之理而專恃心,終必導致率意妄行而以為循理。由此,他批評南韓心學者:「自家亦常指靈覺神識以為理,不肯認此性為太極而尊之,是其所見果與陸氏判然不同否?」 (【艮齋先生全集】,第645頁。) 艮齋對王陽明論之更多,其主旨皆批評陽明以心為理。如「【傳習錄】曰:‘心之本體即天理也。’‘天理之昭明靈覺,所謂良知也。’此是王氏錯見之源也。……使陸王以氣之虛靈知覺為心,而能時時刻刻視上面性字為本源,不敢不奉而守之,則理學單傳不過如此。朱、李(按:指朱子與李退溪)二先生何苦辟之如彼之嚴。只為其心自認為理,而不復以性為歸宿,所以流於口談心理而身陷氣學也。」(【艮齋先生全集】,第645頁。) 此中王陽明之說是否果如艮齋所批評的那樣,此處不辯。但艮齋借此語以拒斥心學之以心為理、以心為性之說,則甚明白。此理論是艮齋一貫所持的,也是他反復辯爭、反復曉諭於人的。又如他說:「王氏認心為理,故嘗言‘仁,人心也。心體本弘毅,不弘不毅者,私欲蔽之耳’。又言:‘心無私欲,即是天理。’此是他錯見真贓處。若乃吾儒議論,則不但曰勝私欲,必著復於禮,然後乃曰事皆天理。不但曰心無私,而又必曰有其德;不但曰心無私,而又必曰事當理。此乃為本天之學。此是心性源頭,學問主腦。」(【艮齋先生全集】,第646頁。) 此中認為,「心即理」一語,是陽明一切理論錯誤的源頭。陽明說克去私欲,即是天理,而艮齋認為,克去私欲,只是心地明瑩無滯,須窮理主敬,才能心有其德,天理做主。這是「吾儒本天,釋氏本心」的界頭。一切心性工夫,皆應以此為主腦。故倡「心無體,以性為體;器無體,以道為體;陰陽無體,以太極為體;形色無體,以天性為體」(【艮齋先生全集】,第646頁。) 之說。又諄諄告誡弟子:「世方推戴‘心’字為第一等獨尊無對之物,使人擡頭不起,則聖門本天之傳、主性之學不可復聞於儒林之間,其為害道,豈釋、陸之比已哉!諸生宜各分外敬審而明辨之哉!」(【艮齋先生全集】,第636頁。) 其以朱子、栗尤主性、主理之學為根據批評心學,使儒家正學淪浹於儒生之心髓,以此轉移士風世教之願望灼然可見。

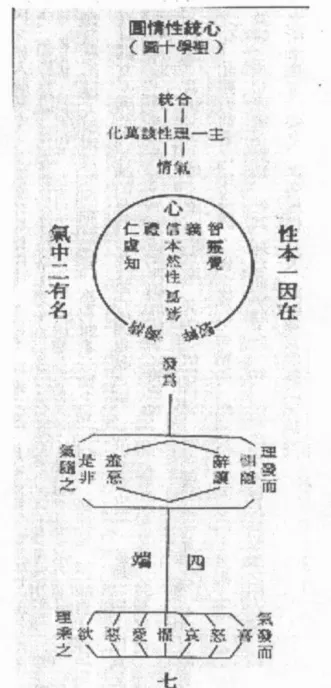

李滉(李退溪) 【聖學十圖】第六,心統性情圖

四、簡短的結論

艮齋於南韓大儒最服膺栗谷,嘗說:「竊謂凡不滿於栗翁者,見為虛見,行為冥行,而終不可與入堯舜之道也。」 (【艮齋先生全集】,第810頁) 而栗谷之學,最為朱子學之正統。故艮齋以朱、栗為根據對各種學派進行糾正。橫渠之學以氣為基礎,他的「心統性情」「合虛與氣有性之名,合性與知覺有心之名」等深刻思想、警策語言被艮齋取來為他建立自己的思想、折辯論敵服務,但皆用朱子、栗谷糾正、補充之。其中繼承儒家正學,排抵異端之說,保存固有文化,維持傳統世教的苦心是很明確的。他提出中心論旨「性師心弟」的意圖即在實作以上目的。從這個意義說,艮齋是南韓最後的大儒。

文章來源:【傳統文化研究】2023年第3期。本轉載僅供學術交流,不做其他用途,若有侵權,敬請聯系,十分感謝!

歡迎關註@文以傳道