文 / 孫曉斌

內容摘要:20世紀20年代至40年代,以伯納德·利奇為代表的、以「工作室」(Studio)為核心的手工設計運動成為兩次世界大戰之間英國手工藝運動的主流。該運動和同時期在歐洲大陸出現的、以包浩斯(Bauhaus)為代表的現代工業設計運動相比,更為註重傳統的手工制作技法,更加註意藝術與社會改革的直接關聯。這是由於他們的觀念直接承襲自19世紀的英國工藝美術運動。這尤其體現在工作室手工藝運動的核心藝術家伯納德·利奇身上。本文將透過對利奇本人著作和相關檔案進行考察,探討布雷克的浪漫主義藝術觀、羅斯金的社會美學和莫裏斯的手工藝實踐如何共同塑造了他的基本理念,以及對工藝美術運動這一民族傳統的接受如何使20世紀英國的工藝設計走上一條有別於歐陸的道路。

關鍵詞:伯納德·利奇 工作室手工藝 工藝美術運動 浪漫主義

伯納德·利奇(Bernard Leach,1887—1979)是英國歷史上最為重要的陶瓷藝術家之一,他在「二戰」前後取得的成就使他獲得了「英國現代陶藝之父」的美稱。1920年8月,從日本歸來的利奇在康沃爾郡(Cornwall)建立了陶瓷工坊,自此開始直到第二次世界大戰波及英國本土的1940年,被後世的英國工藝家們視為「英國的第二次工藝復興運動」時期,即「工作室手工藝」時期。〔1〕作為「重新開機工藝美術運動(Arts and Crafts Movement)」之人的伯納德·利奇,自然也被視為這場運動的最重要領導者之一。〔2〕相較於「第一次工藝復興運動」,即19世紀後半葉風行一時的英國工藝美術運動。以「工作室」為核心的工藝家們僅僅關註陶瓷器、紡織品、家具制作等少數幾個在現代社會仍能不斷推陳出新的工藝領域,同時廣泛吸收異域,尤其是亞非拉地區的工藝技法和理念。〔3〕因此,被一些藝術史家視為對工藝美術運動全面變革社會和關註英國民族傳統的背離。〔4〕

作為工作室手工藝理念的主要代言人,利奇卻認為自己直接承襲了工藝美術運動。利奇在這一時期的主要工作包括探索英國中世紀的各種陶瓷用具、組織面向工人階級的展覽、開展以工藝美術運動理念作為主要內容的教育活動、參與雷納德·埃爾姆赫斯特(Leonard Elmhirst)夫婦進行的達廷頓(Dartington)實驗、重返日本並參與日本民藝運動、進行一系列寫作和創作活動等。這些活動與約翰·羅斯金(John Ruskin)和威廉·莫裏斯(William Morris)等人所表達的工藝美術運動理念有所差異,尤其是采用了更為平胡的表達,消解了本國傳統與異域元素、手工藝美學與大量復制之間的對立,向現代設計邁進了一步。但對比19世紀的浪漫主義美學和工藝美術觀,可以看到他從該運動中獲取的思想養分遠比改變的東西多得多。具體分析利奇的思想變化和藝術活動,本文認為他在以下三個方面與英國工藝美術運動傳統相連線,並和其他尊崇這一傳統的工藝家,如埃塞爾·梅雷(Ethel Mairet)等人一起推動了英國的手工藝復興。這三個傳統分別是威廉·布雷克(William Blake)的浪漫主義藝術精神、羅斯金的生命美學,以及莫裏斯的藝術社會論。

威廉·布雷克和利奇工藝美術精神的萌芽

工藝美術運動的觀念在19世紀盛行一時,歐洲大陸乃至是試圖「脫亞入歐」的日本都不能免俗。但伯納德·利奇並非在藝術生涯的開端就接受了工藝美術運動的理念,在他早年的經歷中,他更想成為一名藝術家而不是手工藝者,而在英國工藝美術運動的語境中,藝術和工藝是兩種截然不同的東西,分別象征著創新和傳統、收藏和實用。成為藝術家的信念使利奇抗拒中產階級的父親讓他從事銀行業的強制做法。在倫敦斯萊德美術學院學習期間受到法蘭克·布朗溫(Frank Brangwyn)等人的影響後他更想要成為一名蝕刻藝術家,他前往日本的目的之一也是要將蝕刻這一「重線條」的藝術帶給日本,並在日本找到自己作為藝術家的生存之地。〔5〕直到他在1914年被日本的陶瓷手工藝傾倒為止,他一直想成為的是保羅·塞尚或比亞茲利(Aubrey Beardsley)這樣的畫家。可以說此時的他並未將自己明確為一名工藝美術運動者。但有一位英國藝術家的觀念卻被他推崇備至,並為利奇後來對工藝美術運動的贊譽埋下了伏筆,這名藝術家就是威廉·布雷克。

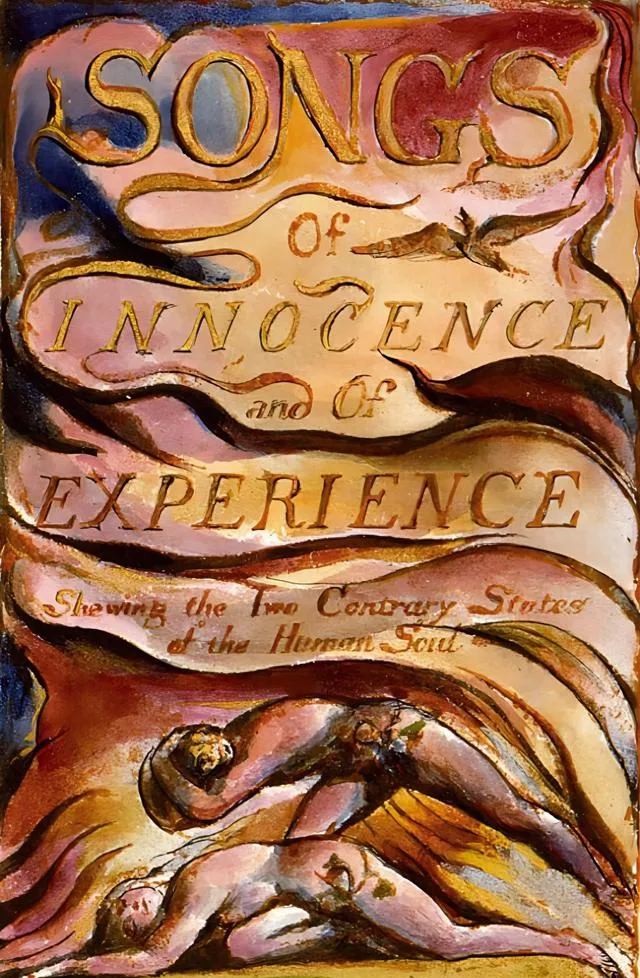

威廉·布雷克既是一位浪漫主義詩人,也是一位畫家,但無論是作為詩人還是畫家,他在生前都是默默無聞的。布雷克逝世於1827年,在生前他更多地被看作是一名雕刻工匠,直到19世紀中葉以後才作為藝術家被人們重視起來。利奇在斯萊德美術學院學習時接觸到了布雷克的繪畫作品,並為之著迷。在1908年至1913年利奇的幾篇日記中集中展示了這種著迷的狀況,他相信「後印象派是布雷克的繼承者」〔6〕,「布雷克對我幫助極大,讓我能夠跨過已經成為陳跡之物」〔7〕,「布雷克是現代思想最偉大的先驅之一」〔8〕……此時布雷克對於他來說是一名極富想象力和表現力的畫家。布雷克畫中透過對線條的扭曲表現出的情感表達、對聖經故事賦予極大想象力的展現以及樸素卻蘊含著極大能量的特質引起了利奇的註意,也界定了利奇的藝術表現方式。如圖1為布雷克為自己的詩集【天真與經驗之歌】(Songs of Innocence and of Experience)繪制的封面,該圖雖構圖極為簡單,但透過大量扭曲的線條展現了亞當和夏娃被趕出伊甸園後的痛苦情緒,使人能夠深刻地為樂園的喪失感到恐懼。而布雷克將影像結合於文字的、類似於中世紀手抄本插圖的創作方式也深刻地影響了利奇,以至他在閱讀布雷克的作品後發出了「玄奧的布雷克!」(Profound Blake!)的感嘆。〔9〕圖2是布雷克為自己的作品【病玫瑰】(The Sick Rose)所繪制的插圖,也是他這類作品的代表,詩作和畫作的有機結合在這裏體現得淋漓盡致。〔10〕

圖1 [英] 威廉·布雷克 詩集【天真與經驗之歌】封面 1794

圖2 [英] 威廉·布雷克 詩作【病玫瑰】及插圖 選自詩集【天真與經驗之歌】,1794年出版

在伯納德·利奇早年的畫作和後期陶藝作品中都能看到布雷克藝術的影子,也正是布雷克畫中的線條讓他找到了藝術與陶瓷裝飾之間的接點,他也由於對這些線條的使用而被一些藝術家稱為「威廉·布雷克的傳人」〔11〕。在他旅居日本期間曾致力於向日本的白樺派同人們介紹英國的各類思想,其中布雷克的詩歌和繪畫自然居於首位。他和柳宗悅在1913年至1914年曾將布雷克的諸多詩歌作品轉譯成日文,並輔以繪畫和文字介紹,使得這位英國詩人在白樺派群體中風靡一時。〔12〕後來更是於1927年推動了在京都國家博物館(Kyoto National Museum)舉辦了日本的第一次布雷克展。〔13〕圖3即為利奇為1913年3月號【白樺】雜誌繪制的封面,該期【白樺】雜誌以布雷克為主題,刊登了他的大量著名詩作。該封面插圖從線條的運用到老虎和夏娃的意象都是對布雷克的致敬。利奇從蝕刻到陶藝的轉變也源於對布雷克式裝飾性線條的鐘愛。在利奇於1914年第一次見到陶藝裝飾的場面時,就為陶瓷表面的線條裝飾所吸引,他認為陶器給了線條「全新的維度」〔14〕。圖4為利奇在1918年為【白樺】雜誌繪制的另一個封面插圖,〔15〕該插圖仍舊體現了布雷克式線條的影響,而該圖同時也是他的陶器裝飾設計稿之一。〔16〕利奇後期的諸多陶繪,以及為壁爐所繪的裝飾中都帶有強烈的布雷克的浪漫主義特質。利奇晚年出版的詩集【繪畫、詩歌和信仰】(Drawing, Verse & Belief)中更是采用了布雷克式的詩與畫的結合方式,從文字和圖畫的共同作用中感受作者情感。〔17〕

圖3 [英] 伯納德·利奇 老虎,老虎!黑夜的森林中,燃燒著的煌煌的火光 【白樺】雜誌1913年三月號封面

圖4 [英] 伯納德·利奇 山下的房屋 【白樺】雜誌1918年四月號封面

相比於藝術技法上的學習,布雷克對社會的思考更多地啟發了利奇。作為浪漫主義詩人的布雷克在他的詩歌和文論中表達了對社會的深切關懷和激進批判。他關於藝術與社會的思考可以視為工藝美術運動的先聲。其中有兩點深刻地影響了利奇。其一是他對過去時代的神秘主義式的贊美,和對即將到來的程式化的工業社會的不安。「天真」與「經驗」的對比是布雷克詩歌的主題之一。在他看來,新的社會展現了對窮人的赤裸裸的鄙視,人們之間的情感聯系讓位於卑鄙的金錢關系,社會中處處充滿欺騙。〔18〕而他所提倡的是回到中世紀的神秘主義傳統中去,他相信上帝能夠為人類提供庇佑,人們能夠在宗教的體驗中找到真正的自我。這種神秘主義的觀念為利奇所推崇,利奇認為日本手工藝人對材料、對自然的虔敬與布雷克的神秘主義觀念如出一轍,虔敬使得他們能夠制作出真正在心靈上為人們所共鳴的作品。〔19〕而新的工業生產卻淪陷了這種虔敬,工業化的批次生產淪陷了物品上所寄托的情感要素,因此是不值得提倡的。這一觀念貫穿了利奇的一生,也為他後來對手工藝復興觀念的接受打下了基礎。

其二是威廉·布雷克對商業社會的批判和他的手工藝者身份。布雷克一生飽受貧困的折磨,他雖創作了大量的作品,但始終無人問津。他認為商業把持住了英國的藝術創作,並曾寫下「熱愛大不列顛尼亞島嶼的精神啊,商業的惡魔在環繞著諸島微笑……」的詩句,而真正的藝術是「對那些真實不變的永恒存在之物的再現」〔20〕。在布雷克所處的時代,工業革命尚未完成,因此,他所看到的情況更多的是商業化帶來的人情的冷漠和對真正的好作品的漠不關心。商業化摒棄了好作品的觀念在伯納德·利奇的寫作中同樣十分重要,尤其體現在他剛從日本返回的幾年中,在致柳宗悅的一封信中,他寫道:「一切都被英國可恥的商品主義和商業化的小市民所支配。所以盡管我的作品被認為是最好的,卻很難賣給除了收藏家和一小部份公眾之外的人。」〔21〕和商業社會進行對抗成為他返回英國初期的主要目標。而布雷克終其一生的雕刻匠人身份,也成為利奇堅稱自己為「陶匠」的來源。

盡管布雷克已經是一名帶有社會改革精神的藝術家,但他對新的工業社會的看法是模糊且充滿神秘主義象征的,在他的批判中很難找到重點,他「把答案藏在一套獨特的象征體系與神話系統裏」〔22〕。而做到了藝術與社會結合,並給出了明白無疑的工藝理論的是後來的工藝美術運動家們。利奇也更多地汲取了工藝美術運動領導人約翰·羅斯金和威廉·莫裏斯「藝術與社會」的觀念。

約翰·羅斯金美學觀的影響

伯納德·利奇真正理解工藝美術運動的相關理念是在1909年前往日本之後,在此之前他更為關註的是浪漫主義者的論述以及哥特式復興運動對中世紀的懷念。盡管利奇從未稱呼自己為浪漫主義者,但是英國浪漫主義者筆下對想象力和宗教的探求,對東方的追尋,對抒情式的理想和人世苦難感的結合等都能同樣地在他的筆下找到。而他在日本從屬的「白樺派」,一般也被認定為一個偏向浪漫主義的文學社團。無論如何,英國浪漫主義的藝術理論事實上也為英國工藝美術運動打下了基礎。以工藝美術運動的兩位代表——羅斯金和莫裏斯為例:人們通常會稱呼羅斯金為浪漫主義的藝術批評家,藝術史家廖內洛·文圖裏(Lionello Venturi)就將他視為「浪漫主義批評家的頂點」〔23〕。而歷史學家E. P. 湯普森的研究專著【威廉·莫裏斯——從浪漫主義到革命】(William Morris: Romantic to Revoltionary),其書名也體現出了後者浪漫主義者的身份。

從浪漫主義者威廉·布雷克身上獲取重視想象力和表現力,情感的樸素表達優於精湛技藝的藝術觀,以及傳統社會的情感聯系優於現代社會的機械聯系,商業社會不利於真正美的弘揚的社會觀之後,利奇也就與工藝美術運動的觀念十分接近了。在日本期間,他受到了朋友富本憲吉的影響。富本憲吉是一名東京美術學院(Tokyo School of Fine Art)的學生,在1908年曾赴英國學習,在英期間沈迷於倫敦艾伯特與維多利亞博物館(Victoria and Albert Museum)中展覽的英國傳統用品,並被工藝美術運動的理念深深折服,尤其贊嘆威廉·莫裏斯為復原中世紀生活用品所做的努力。他曾感嘆:「當我想到莫裏斯並沒有獲得任何人的幫助和教育,只是靠大量的時間所做出的努力,包括剖析(古舊地毯的)細節,以及進行各種各樣的嘗試,直到他可以自己進行編織之時。我對他的尊重達到了無上的境地。」〔24〕他在英國期間繪制了大量的英國傳統用品的插圖,成為利奇深入理解英國中世紀傳統工藝和工藝美術運動的契機。

伯納德·利奇在1914年決心投身手工藝以後,他首先閱讀了大量羅斯金的著作,並熱心地將羅斯金的理念傳播給日本的同人。和富本憲吉更喜歡莫裏斯,以莫裏斯復原中世紀用品為榜樣來復原日本的傳統器具的做法不同,利奇更喜歡工藝美術運動的理論指導者——羅斯金。在他看來,羅斯金「就像是思想上的父親一般……他(關於美學的看法)十分美妙而嚴謹,我至今仍受益良多」〔25〕。利奇對羅斯金美學理論的宣傳使他儼然成為日本的「羅斯金權威」,他對羅斯金思想的介紹也使日本的同人受益良多。利奇的好友,也是他赴日契機的高村光太郎就曾在他的影響下雕刻了一件羅斯金的半身像以表達對後者的敬意。

羅斯金的思想極其豐富,涉及藝術、美學、社會改良思想、政治經濟學等方方面面。對他的思想,利奇並不是全盤接受的,例如羅斯金認為藝術必然是深邃的揭示真理的情感表達,因而鄙視惠斯勒【黑色與金色的小夜曲:墜落的焰火】(Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket,圖5)式的短時間隨意而就的畫作,並引發了著名的「惠斯勒訴羅斯金案」。而利奇則對惠斯勒十分推崇,〔26〕並相信只要有深刻的文化背景,「一揮而就」反而能夠創作出真正的好作品,例如中世紀的多數器具的裝飾都絕不會是深思熟慮的結果。而羅斯金的理念中,美學觀對利奇的影響最大。

圖5 [美] 惠斯勒 黑色與金色的小夜曲:墜落的焰火 布面油彩 1875 美國底特律美術館藏

羅斯金的美學觀有兩個層面,首先是從藝術品和藝術家角度思考的藝術美學。這在他早期的作品如【現代畫家】(Modern Painters)中表現得尤為突出。在該著作第二卷中,羅斯金提出了藝術品的兩種美。其一是「典型美」(Typical Beauty),即「物質的外部性質,這些性質可以在某些典型的神聖特性中顯現出來。」〔27〕這種美學觀似乎限定了美的範圍,但在羅斯金看來,典型並不是固定的「模式」,典型的美是來自上帝的,是真實而崇高且有秩序的,只要能夠從中看出上帝對自然的偉大設計,就都符合「典型美」的要求。伯納德·利奇吸收了這一對「典型」的看法,發展出了陶藝制作的「標準」,他的【陶工之書】(A Potter’s Book)的開篇即對「標準」進行了論述,他認為這一標準應是健康的、體現自然材料的特質並是工匠間有序合作的產物。〔28〕用這一「標準」制作的器具必然是真實貼近生活的。利奇對材料自然、裝飾自然以及對陶藝制作中偶然性缺憾的保留都與羅斯金的「真實」與「自然」相通。而秩序特征則表現在利奇對器具形態、裝飾以及實用性之間平衡的探索中。

其二是「生命美」(Vital Beauty),即「在有生命的機體中實作的美,尤其是人類完美生命的愉悅和正當發揮」。羅斯金「生命美」的觀念則對藝術家提出了更多的要求。藝術家首先要是道德的化身,他們要麽服務於偉大而公正的宗教,要麽服務於無私的愛國精神,要麽服務於民族生活的準則。〔29〕尤其不能為庸俗的利益而服務。藝術家還要摒棄將人視為「部件」的觀念,其天性不能受到工業社會的毀壞,工業化的生產使日常用品變成了各種部件的拼裝,失去了部件之間的有機聯系,每個人負責一個部件,「分解成了生命的碎片和細屑」〔30〕。利奇幾乎完全吸收了羅斯金「生命美」的觀念。在道德方面,他對自己從事藝術的目的進行了大量的哲學思考,為自己設定了遠大的目標——改良英國人的機械化生活,發掘英格蘭的中世紀民族特質,致力於東西方理想的共存。以至於在他的寫作中他的藝術和人生是如此緊密地結合在一起。〔31〕作為對羅斯金的回應,他認為手工匠在以非工業化的方式制作器具時能夠作為「完整的人」存在,在制作中應能感受到創作的快樂情緒。和羅斯金關心藝術教育一樣,利奇同樣註重藝術教育,他加入英國藝術教育協會,主張透過教育來塑造人,造就大量能夠創造出「生命美」的藝術工匠。〔32〕

對後世來說,羅斯金的社會美學更為重要,其社會美學是從藝術美學中發展出來的。這集中表現在他中後期的著作,如【威尼斯之石】(The Stones of Venice)和【藝術的政治經濟】(The Political Economy of Art)等書中。他透過探究威尼斯的歷史建築明確地意識到:任何國家的藝術都是這個國家社會和政治道德的樣本。而在他看來,19世紀中期的英國和1424年以後的威尼斯一樣,已經不具備藝術創造力了。一方面,工業制度的批次生產使得所有制成品都變得極端標準化,人們的生活變得千篇一律,市場透過操控的手段腐蝕了大眾的品味,使標新立異或華而不實的風格為人們所接受。另一方面,勞動被異化了。在過去的手工勞動中,個人是活生生的,人們愉快地創作出來的作品無一不具有「生命美」,而如今人正淪落為機器本身,無法從賴以謀生的工作中獲得快樂。〔33〕而要改變這些墮落狀況,就必須進行社會重構,使社會成為能夠創造美的社會。

羅斯金將藝術與社會明確結合的想法比威廉·布雷克的模糊理念往前邁進了一步。對伯納德·利奇來說,「工藝與社會永遠都分不開」,手工藝者就是社會的改良者,是「抵禦工業的物質主義和對美的麻木不仁的主要方式」。〔34〕其思想根源就是羅斯金的社會美學。但羅斯金透過對社會重構來挽救「美的衰落」的理念只是紙上談兵,落實於實踐後卻毫無說服力,他只能在文字中追述著中世紀信仰時代的美好。寄托於不可實作的理想是浪漫主義者們的普遍特點。而真正在英國身體力行、去實踐工藝美術運動理想的最主要人物是「從浪漫主義走向革命」的威廉·莫裏斯。利奇作為一名手工藝的實踐者,其實踐的方式在很大程度上來源於莫裏斯。

威廉·莫裏斯手工藝實踐的影響

關於莫裏斯對伯納德·利奇的影響,在利奇本人的敘述中同樣占據了很大的位置。他在倫敦斯萊德藝術學院時期的老師法蘭克·布朗溫即是莫裏斯的追隨者。而早在1911年的日記中,利奇就提到他想要在日本和高村光太郎、富本憲吉等少數一些人開展一場「莫裏斯式」的運動。〔35〕他在多處重要場合下做的演講都將自己的活動視為莫裏斯的繼承者,例如在1944年所做的一場關於「戰時的英國手工藝」(British Crafts During the War)〔36〕的演講以及1953年所做的一場題為「戰後的日本手工藝團體」(Japanese Craftmanship after the War)中皆是如此。在前者中,他倡導了莫裏斯的手工藝原則,在後者中,他則指出日本民藝運動是莫裏斯的活動在世界範圍內的連鎖反應。在他的敘述中,莫裏斯總是與一場「運動」(movement)有關,在他看來,莫裏斯是一名活動家而非藝術家或美學家。盡管莫裏斯也有著自己獨特的藝術設計風格和美學主張,但其「行動」更為利奇所關註。

莫裏斯對利奇的最大影響在於他對手工藝的大力提倡。和羅斯金對美學的主張集中在美術領域不同,莫裏斯認為制作藝術對生活的作用更為重要。他認為好的藝術可以使社會和諧,能夠改善每個人的生活,人們也能夠從制作藝術品中獲得快樂。而在19世紀,機械化的生產不僅造成了產品的模式單一和制作低劣,且剝奪了勞動者從「制造」這一活動中獲得樂趣的權利。〔37〕在對中世紀的手工藝品進行研究之後,莫裏斯認為手工藝是抵抗機械生產的最佳手段。他認為手工藝免去了制造時被機器的鉗制,手工藝品是「人化的自然」,能夠實作美與實用的完美結合。一方面手工藝者在生產中是自由的,他能夠在愉快地勞動中制作出質樸的、體現出人性的作品;另一方面手工藝品的使用者也能夠從中感受到審美的愉悅,從而豐富每個人的社會生活。此外,莫裏斯強調了在理想的「社會主義社會」中,藝術是平等的、屬於社會中每一位成員的,〔38〕相比供上層娛樂的美術品,實用的手工藝自然成為最佳的載體。在【烏有鄉訊息】(News From Nowhere)對未來社會主義的想象中,代替了「供窮人使用的奴隸物品和供富人使用的純粹浪費財富的物品」生產的,正是每一位生產者的手工藝勞動。〔39〕

在這一觀念下,莫裏斯畢生致力於手工藝創作。他尋求復原中世紀的相關手工產品,設計了諸多風格多變的動植物圖案,用於掛毯、地毯、坐墊、墻紙等實用品之上,兼具美與實用的「莫裏斯椅」(Morris Chair)是其手工產品的代表。他還於1861年成立了囊括手工藝各個門類的莫裏斯公司(Morris & Co),於1891年成立了凱爾姆史考特出版社(The Kelmscott Press),在字型、排版、書本的設計方面踐行手工藝精神。〔40〕伯納德·利奇幾乎完全繼承了莫裏斯的上述觀點,他同樣將手工藝視為「愉快」的勞動,認為無論對於手工勞動者而言,還是對於手工藝品的使用者而言都具有巨大的意義。在他的工作室實踐中,他既重視在同一工坊中工作的手工藝集體,又重視手工藝品的使用者對其「美與實用」觀念的接受;既重視個人的手工藝設計活動,制作了一系列類似於「莫裏斯椅」的代表作品,又希望透過有組織的活動,將更多的手工藝品和理念傳遞給每一個人。而他對「應該傳遞給誰?」的回答也受到了莫裏斯的影響。

在莫裏斯眼中,應當受惠於手工藝的無疑是工人階級。〔41〕盡管莫裏斯出身於中產階級家庭,但在「藝術不是少數人的所有物,而是屬於人民大眾的」〔42〕這一思想的指引下,他積極聯絡群眾,與工人群體接觸,最後於1883年加入了民主聯盟(Democratic Federation),成為一名社會主義者。在當時英國的社會主義者中,莫裏斯也是相對激進的成員,他先後為追求更激進的理想而結束了社會民主聯盟(Social Democratic Federation)〔43〕和社會主義者同盟(Socialist League),自行組織了哈默史密斯社會主義者協會(Hammersmith Socialist Society)。在人生的最後十多年中,他在與社會對工人的壓迫進行抗爭,以及對工人進行教育的過程中,始終站在最前線。他的這一經歷深深感染了利奇。盡管利奇不是社會主義者,也未曾參與任何社會主義的組織,但他回歸了莫裏斯將手工藝的美學傳遞給下層的實踐。在他早年的蝕刻畫【伯爵宮路的運煤工】(Coal Heavers, Earls Court Road)中就能看到對「被勞動壓垮了的」工人階級的關懷(圖6),「二戰」之前,利奇則始終將提升工人階級的品味作為目標之一。同時,提倡每位手工匠人的自主活動,希望在手工作坊中的工作能夠把工廠工人從繁重、重復的勞動中解放出來,這些觀念無疑來源於威廉·莫裏斯。而在利奇的交往圈子裏,社會主義者始終占據著一席之地,這其中既有馬克思主義者,也有基爾特社會主義(Guild Socialism)等非馬克思主義式的社會主義者。

圖6 [英] 伯納德·利奇 伯爵宮路的運煤工 蝕刻版畫 1908 威爾斯國家博物館及美術館藏

除了希望紮根於以工人階級為代表的下層,從底層開始改變英國人對手工藝之美的看法外,在社會思想方面,伯納德·利奇受莫裏斯烏托邦思想的影響也頗深。莫裏斯在晚年深刻地認識到他「追求藝術民主的理想與那些他真正服務的有限特權階級」之間存在矛盾,在當時的條件下采用手工認真制作的產品不可能是廉價品,普通人根本買不起。〔44〕因此,他寄希望於靠「一場天翻地覆的事件」創造一個完全適於手工藝發展的土壤,在這裏「人們依據需要制作物品。所有制作出來的東西總是好的……有充分的時間和精力來考慮我們制作物品時的樂趣。」〔45〕這一想法集中體現在了他的【烏有鄉訊息】一書中。去除該書中的大量不切實際的想法後,包括利奇在內的很多人接納了書中關於「相互協力的勞動共同體」的觀念,也就是將莫裏斯設想的「全民革命後整個社會的烏托邦」理念轉變為了「小範圍內的勞動合作社群」理念。後來的基爾特社會主義思潮也受益於這一思想。利奇在日本時期所處的白樺派社團對這一理念同樣十分尊崇,白樺派的武者小路實篤就曾於1918年在日本進行了「新村運動」,這種小範圍內的「烏托邦」曾被包括中國文學家周作人在內的很多人推崇。利奇在返回英國後也被類似的活動吸引,當20世紀30年代雷納德·埃爾姆赫斯特在達廷頓宅推行將手工藝作為核心內容的烏托邦實驗時,利奇也加入了進來。〔46〕

威廉·莫裏斯的實踐為利奇提供了很好的模仿物件。和布雷克的浪漫主義或羅斯金的美學思想不同,思想一定程度上獨立於社會實際,但實踐與時代和社會結合得非常緊密,因而在不同的時代表現出極為不同的特征。可以看到雖然利奇對莫裏斯的各種實踐都進行了模仿,但放到他自己的時代,這些實踐卻表現出了不同的特質。二者的對比能夠反映出半個世紀中英國社會發生的變化。而莫裏斯未能成功實作他的「中世紀之夢」的結局也為利奇所知。如前所述,晚年的莫裏斯傾向現實主義,他已經看到想要恢復英格蘭傳統是不可能的。〔47〕但他的努力無疑使英國民眾對工藝活動產生了廣泛的興趣,更多年輕的手工藝人在此基礎上放大了他們的視野,將視線放到了全球的傳統之中。利奇也是將視野放之全球的工匠之一,因此他選擇了日本陶瓷傳統作為自己的學習物件,這與工藝美術運動的觀念並不矛盾。

綜上所述,伯納德·利奇的「工作室」工藝觀的產生,在三個層面上與19世紀工藝美術運動存在根源性的連線。他從中繼承了浪漫主義的藝術觀、「典型美」和「生命美」共存的美學觀,以及服務大眾、改良社會的實踐方式,這最終表現為本文開頭部份提及的1920年至1940年的工作室手工藝實踐之中,推進了英國手工藝的第二波復興。這是與英國從19世紀初浪漫主義時期出現,被工藝美術運動者發揚光大的藝術傾向和文化傳統一脈相承的。〔48〕而從他的學習中可以看到,在新一代的英國手工藝者眼中,工藝美術運動的核心是「手工藝」。手工勞動既與浪漫主義的懷舊特質相連,又與勞動中的生命和情感相伴,同時又象征著靠自我的雙手改進社會的努力。手工制作並不僅僅是一種與機械制作相對的生產方式,而是代表著一種有機的生活方式和歸內容的情感體驗方式,這被英國人視為文化傳統中不能割舍的部份,直至今日依然如此。

盡管同樣將英國工藝美術運動視為根源,但在第一次世界大戰之後,歐洲大陸的新設計理念卻和同時期以利奇為代表的英國工藝觀截然有別。他們拋棄了工藝美術運動的傳統主義,開始擁抱技術革新,采用機械化、高效率的生產方式,強調「工業設計」而非「手工藝」。在現代工業設計中,設計者不必完全尊重傳統的造型或裝飾,也不必非得采用手工的方式制作物品,更不用思考勞動形式與大眾情感的關聯。拋棄了這些重負的設計者得以全身心地擁抱現代社會,為未來而設計,在此種設計理念之下,格羅皮烏斯(Walter Gropius)和他的包浩斯學校一起締造了諸多帶有現代理念的建築和設計產品,界定了世界工藝設計的新方向。從現代人的眼光來看,這種設計更為廉價、美觀、高效。但在當時的英國人看來,現代工業設計拋棄了工藝美術運動最為核心的「手工藝」,因此盡管受到羅傑·弗萊(Roger Fry)等美學家的推崇,仍舊不被伯納德·利奇為代表的絕大部份英國實踐者接受。「手工藝」傳統的根深蒂固,一方面保障了英國的藝術家們始終具備強烈的社會責任感,另一方面卻也是他們的現代設計長時間落後於歐陸的根源所在。

註釋:

〔1〕Tanya Harrod, The Crafts in Britain in the 20th Century, Yale Univer-sity Press, 1999, pp.9-15. 準確來說,作為一項運動,利奇正式開啟「工作室陶藝」運動是在1923年,因為在此之前利奇僅僅是一名個人陶藝家,其主要合作夥伴是來自日本的濱田莊司,1923年之後才正式開啟並和誌同道合的英國人一起發動復興陶藝和改進社會的「運動」。

〔2〕Malcolm Haslam, 「The Pursuit of Imperfection: The appreciation of Japanese Tea-ceremony ceramics and the beginning of the Studio-Pottery movement in Britain」, The Journal of the Decorative Arts Society 1850-the Present, No.28, ARTS & CRAFTS ISSUE (2004), pp.148-171.

〔3〕Tanya Harrod, 「‘The Breath of Reality’: Michael Cardew and the Development of Studio Pottery in the 1930s and 1940s」, Journal of Design History, Vol.2, No.2/3, 1989, pp.145-159.

〔4〕同〔1〕, pp.9-15.

〔5〕Bernard Leach, 「The Introduction of Etching into the Japanese Art World」, Shumi, June 1909, p.27. 轉引自Edmund de Waal, Bernard Leach, The Tate Trustees, 2014, p.13.

〔6〕BLA (Bernard Leach Archives) 10875, Diary, 1911-1912. 和印象派仍舊註重透過對光和影的闡釋表現真實的物品不同,後印象派強調畫作的表現力,強調透過為畫作註入藝術家本人的情感來塑造客觀事物。從這一意義上來說,布雷克繪畫中強烈的情感表現確實可以被視為後印象派的先驅。

〔7〕BLA 10876, Diary, 1913.

〔8〕BLA 11595, Fragment, May 17, 1912.

〔9〕BLA 10875, Diary, 1911-1912.

〔10〕圖片摘自William Blake: The Complete Illuminated Books, Thames & Hudson, 2000.

〔11〕Bernard Leach, A Potter’s Book, Faber& Faber, 1976, p.xx.

〔12〕Oliver Watson, Bernard Leach: Potter and Artist, Crafts Council, 1997, p.40.

〔13〕BLA 10752, William Blake centenary exhibition catalogue, 1927.

〔14〕Edmund de Waal, Bernard Leach, the Tate Trustees, 2014, p.22.

〔15〕詩句轉譯參考了郭沫若譯文。

〔16〕Oliver Watson, Bernard Leach: Potter and Artist, Crafts Council, 1997, p.40.

〔17〕Bernard Leach, Drawings, Verse & Belief, Oneworld Publication, 1988.

〔18〕J. Bronowski, William Blake and the Age of Revolution, Harper& Row, 1969, pp.174-175.

〔19〕バーナード·リーチ、「ウィリアム·ブレック」、「白樺5/4」、ページ463—472。

〔20〕轉引自 [英] 雷蒙·威廉士著,高曉玲譯【文化與社會:1780—1950】,商務印書館2018年版,第77頁。

〔21〕BLA 6541, Letter to Yanagi Soetsu, June 27, 1924.

〔22〕王佐良著【英國浪漫主義詩歌史】,生活·讀書·新知三聯書店2018年版,第39頁。

〔23〕[意] 廖內洛·文圖裏著,邵宏譯【藝術批評史】,商務印書館2017年版,第177頁。

〔24〕Tsujimoto Isamu (ed.), Tomimoto Kenkichi, Collected Works, 1981, p.423, trans. Chiaki Ajioka.

〔25〕BLA 916, 「Ten Years in Japan」, transcription of stenographed notes of Leach’s lecture in Japanese, 「The Baron Iwamura’s Third Memorial Lecture on Art」, March 17, 1920, p.2.

〔26〕圖片摘自底特律美術館官網https://www.dia.org/art/collection/object/nocturne-black-and-gold-falling-rocket-64931.伯納德·利奇推崇惠斯勒的部份原因在於,惠斯勒對日本浮世繪和日本美學極為推崇,和利奇對日本的看法有共鳴之處。

〔27〕[英] 約翰·羅斯金著,丁才雲譯【現代畫家】第二卷,廣西師範大學出版社2005年版,第171—172頁。

〔28〕Bernard Leach, A Potter’s Book, Faber& Faber, 1976, p.1.

〔29〕[英] 約翰·拉斯金著,王青松、匡詠梅、於誌新譯【拉斯金讀書隨筆】,上海三聯書店1999年版,第99頁。

〔30〕John Matteson, 「Constructing Ethics and the Ethics of Construction: John Ruskin and the Humanity of the Builder」, Cross Currents, Vol.52, No.3, 2002, pp. 294-305. 轉引自於文傑著【英國十九世紀手工藝運動研究】,南京大學出版社2014年版,第158頁。

〔31〕Edmund de Waal, Bernard Leach, the Tate Trustees, 2014, p.84.

〔32〕BLA 11186-11187, 「Education and Pottery」, 1945.

〔33〕同〔20〕,第216—217頁。

〔34〕Bernard Leach, A Potter’s Book, Faber& Faber, 1976, p.1.

〔35〕BLA 10875, Daily, May 12, 1911.

〔36〕BLA 11183, 「British Crafts During the War」, June 15, 1944.

〔37〕William Morris, On Arts and Socialism, Essay and Lectures, London: John Lehmann Ltd., 1947, p.156.

〔38〕Ibid, p. 20.

〔39〕[英] 威廉·莫裏斯著,黃嘉德、包玉珂譯【烏有鄉訊息】,商務印書館1997年版,第168—169頁。

〔40〕Elizabeth Cumming, Wendy Kaplan, The Arts and Crafts Movement, Thames& Hudson, 1991, p.18.

〔41〕[美] 麥克唐納著,黃文娟譯【審美、行動與烏托邦——威廉·莫裏斯的政治思想】,華東師範大學出版社2018年版,第184—187頁。

〔42〕同〔39〕,商務印書館1997年版,第4頁。

〔43〕1884年民主聯盟更名為社會民主聯盟。

〔44〕Elizabeth Cumming, Wendy Kaplan, The Arts and Crafts Movement, Thames& Hudson, 1991, p.18.

〔45〕同〔39〕,第125頁。

〔46〕BLA 5832, Leonard Elmhirst to Bernard Leach, MS, 4 Dec. 1931.

〔47〕C. R. Ashbee, Morris Vol.1, Unpublished Type Script, National Art Library, 1938, p.19.

〔48〕同〔20〕,第67頁。

孫曉斌 南開大學歷史學院助理研究員

(本文原載【美術觀察】2024年第6期)