以古為師,悉心交流!敬請關註收藏「大成國學堂」!

(續上)

郭象對此註釋道:「方為此則不知彼,夢為胡蝶是也。取之於人,則一生之中,今不知後,麗姬是也。」在自然時間刻度之下的肥瘦羸弱不過是一個稍縱即逝的生命「截面」,又何必執著於這些外在的表象呢?真正的「時」乃是持續流動著的動能,所顯現的物象形態處於「物化」之中,流轉不停,隨「時」而變。

對於時間維度上「今」與「昔」的差別之理解,徐渭在另外的一段文字裏亦有所闡釋。結合他的生命經驗,便能尋得與其作品風格之呈現的關聯「訊號」:「昔人雲:‘畫者,成教化,助人倫,窮神變,測幽微,與六籍同功。’余嘗疑之,自讀【莊】【列】,乃知昔人之不然也。畫者,天地自然之文也,山川形勢之麗,煙雲變化之奇,飛走草木之性情,與天地造物同功,故能盡天地萬物之情狀。」此中所透露出的,是他對時間、生命之間關系的深刻體悟,是其對那超越自然時間刻度與外在形貌變化的本真之「時」的追尋與探索。正如【易傳·系辭下】所言:「日往則月來,月往則日來,日月相推而明生焉。寒往則暑來,暑往則寒來,寒暑相推而歲成焉。」時間的流轉不息,生命的起伏變化,皆在徐渭的作品中留下了或深或淺的銘印。

始女子之來嫁於婿家也,朱之粉之,倩之顰之,步不敢越裾,笑不敢露齒。不如是,則以為非女子之態也。迨數十年,長子孫而近嫗姥,於是黜朱粉,罷倩顰。橫步之所加,莫非問耕織於奴婢;橫口之所語,莫非呼雞豕於圈槽。甚至齵齒而笑,蓬首而搔。蓋回視向之所謂態者,真赧然以為妝綴取憐,矯真飾偽之物。而娣姒猶望其宛宛嬰嬰也,不亦可嘆也哉?渭之學為詩也,矜於昔而頹且放於今也,頗有類於是,其為娣姒哂也多矣。

他言自身學詩乃是「矜持於往昔而頹敗且放縱於現今」,此又何止是關乎詩呢?對於繪畫、乃至生命之理解亦是同樣如此。

「入獄」於徐渭生命中乃是極為重要之「事件」,具形而上之意義的人生轉折。「昔日」需為之奮力之目標,為生計而委屈、徘徊於胡氏幕府。對胡宗憲依附於嚴嵩之不滿不敢徑直抒發而出,「今」被擠壓至扁平之態。當「昔日」之理想因入獄而徹底破滅,矜持於「今」則再無意義,所有「矜持」瞬間化作「妝綴取憐,矯真飾偽之物」。

故而「齵齒而笑,蓬首而搔」,「頹且放於今」即展露了「今」之真實面目,「今」由此而獲取了自身之真實性,不再是一個被壓扁的「當下」。恰是在獄中期間,徐渭宣稱要開始正式研習繪畫,聯集中操練書法。而此時之他心境已然歷經過「為造化小兒所苦」的死生磨礪後之「嫗姥」了。「百歲易逝今已半,一生難遇各自憐。」

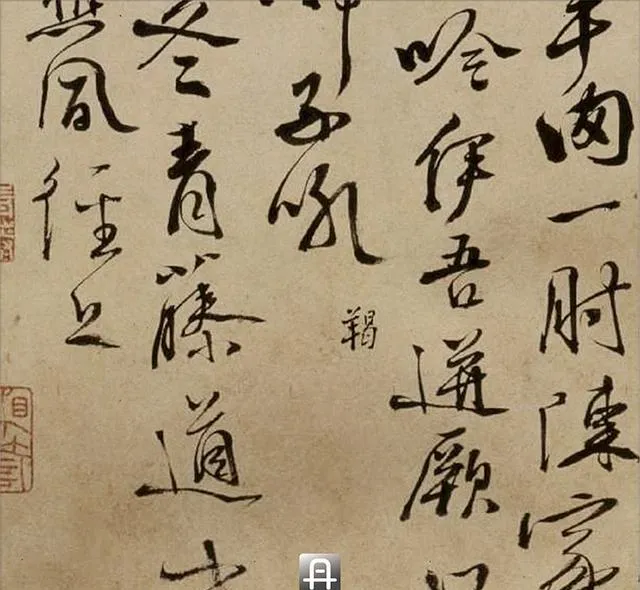

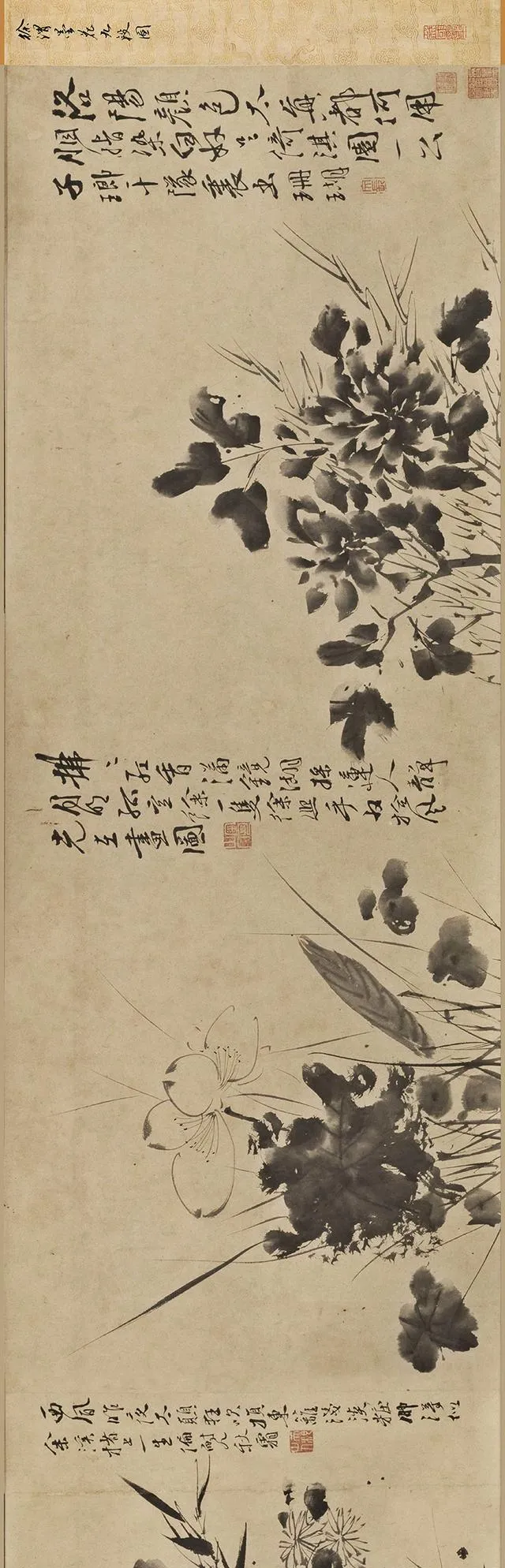

郴筆兩枝蕉一幅,雪庵曾送趙吾興。余令老手兼題詠,何必當年王右丞。(【徐渭墨花九段圖卷】第七段題詩)

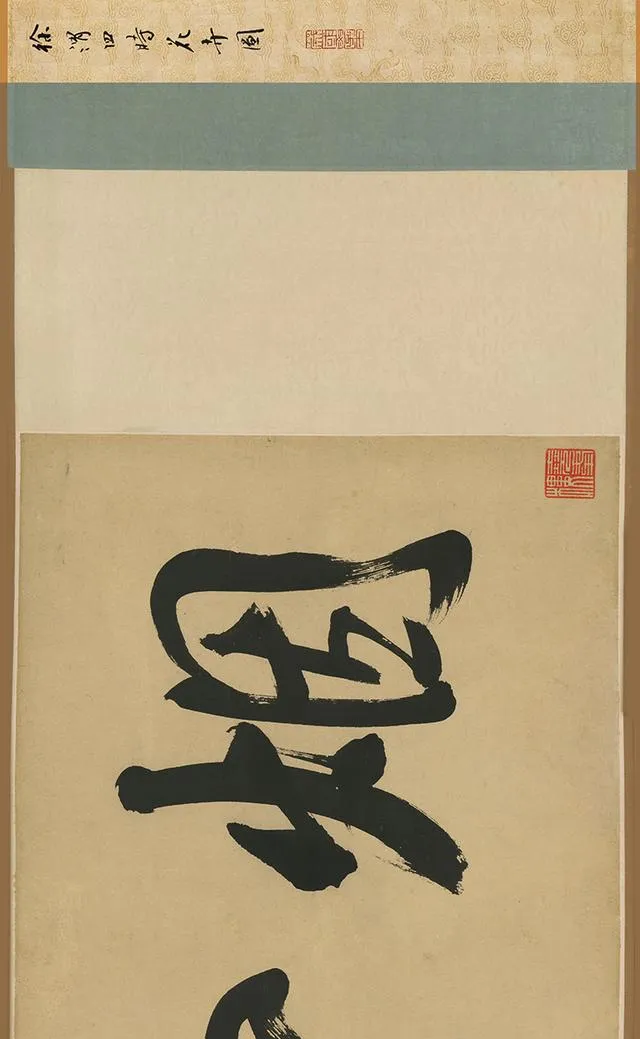

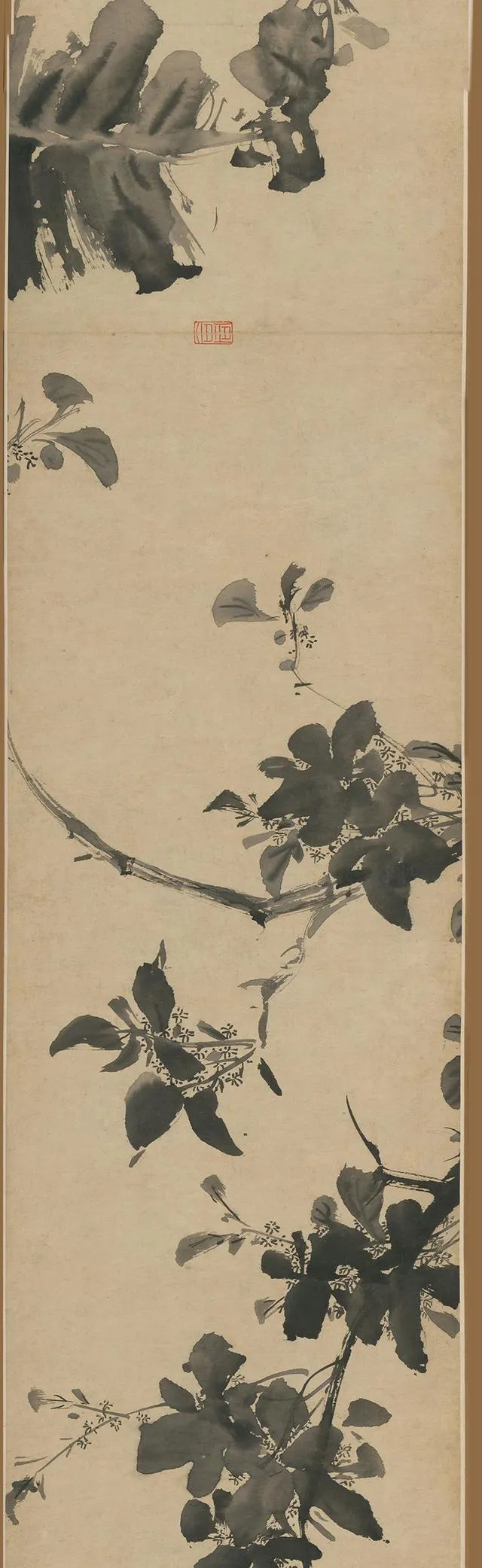

四時雜花題材於傳統意義上之慣例,嚴格依循時間之序次排列,將物象逐個羅列開來,對於物象形態之具體描繪,乃至吳門「秀雅」「藏老」之筆墨風格於他而言遂成了「妝綴取憐,矯真飾偽」之累贅之物。此種傳統慣例恰似外在之綱常,壓抑了生命內在之湧動,故而他要釋放出這一真實生命之內在動能,遂言「頹且放於今」。下筆即是「老夫遊戲墨淋漓」「老來戲謔塗花卉」,狂肆、大膽地將傳統四時花卉題材呈現為自由化、節奏化、「影」化之獨特存在。

「逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。」(倪瓚【清閟閣全集】)正可為此種狀態之寫照。

就繪畫之旨趣而言,乃是呈示當下真切之生命情狀,由此,得以開啟通往真實內在之「時」的門戶。徐渭對於四時雜花題材的「杜撰」,恰是其生命經驗的「跡化」。然而問題在於生命經驗與作品產生的「同時性」中,何時節奏會趨強,何時又會轉弱?何時應以濃墨鋪展,何時應輕描淡寫?自然時間勻速而進,並無強度力感之變化,且可隨意規定起始與長度。但內在之「時」卻不然,其並非均勻向前流逝,非由起始與結束所限定,亦非一個間隔或線段。

它乃是一個「視域」,透過自身之性質而顯現,呈現出強弱輕重各異之質感。此一內在之「時」,無始無終、無方向、富有力感,乃一種恒久之動能。「‘時’於流動中匯聚自身之性質而深化自身:新的視域便由此而展,但那不再是流通之視域,亦不再是消逝之視域,而是‘開鑿’出之視域。」於這個「視域」中,我非去「掠奪」此「時」,而是去「探索」它,且斂去「我」之理智以迎合其前來,意識層面之「我」需貼合、虛待這股內在之動能。

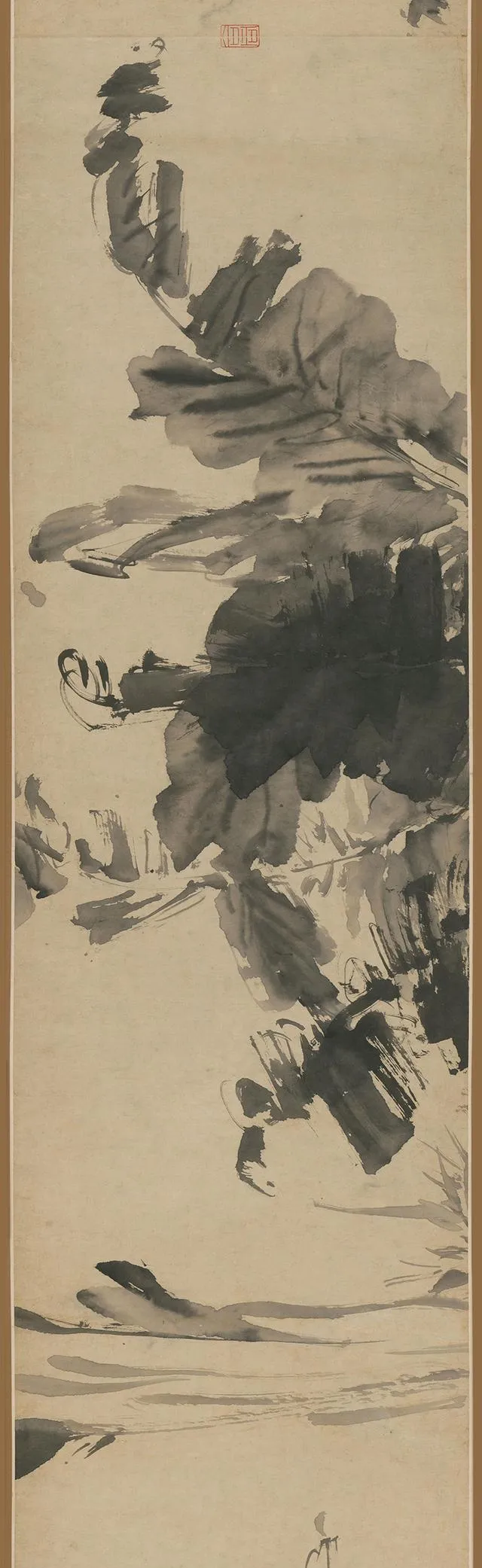

故而,徐渭言「緣老來杜撰之畫,如登州蜃樓,然有時而有,有時而無也」,實則是當有則有,當無則無。或強或弱或聚或散,乃是「時」於流動中匯聚、深化自身所顯現之「視域」。正因他體悟到有「時」而來,不斷匯聚、深化,「開鑿」出如牡丹、荷花、梧桐、芭蕉等意象。「時」於流動中有強弱、快慢之節律,或疾或澀、或大或小,他探尋著「時」不斷變化之節奏與力道。看似那荒率不經、消遣塗抹之戲筆,實則無一筆為消遣藝術,每一筆觸皆是「有表達力之表達」,皆是生命力之呈現,因「無所不可,道在戲謔」,同時亦是非如此不可,蓋因受到「時」之規定。

【明徐渭四時花卉圖】所謂「老夫遊戲墨淋漓」之戲筆、塗抹,實乃任「時」而戲,有「時」而抹。

徐渭一生最大的痛苦源自不得於「時」,與時間的纏結幾乎構成了他一生的命運軌跡。最能體現他與時間纏結的作品是他的四時雜花題材,其中浸透了他關於時間、生命、真實的覺解。石濤(1642—1707)有題畫詩雲:「青藤筆墨人間寶,數十年來無此道。老濤不會論春冬,四時之氣隨餘草。」石濤真是一個懂徐渭的人,直接領會到四時花草不問「四時」自由揮灑的關捩所在。

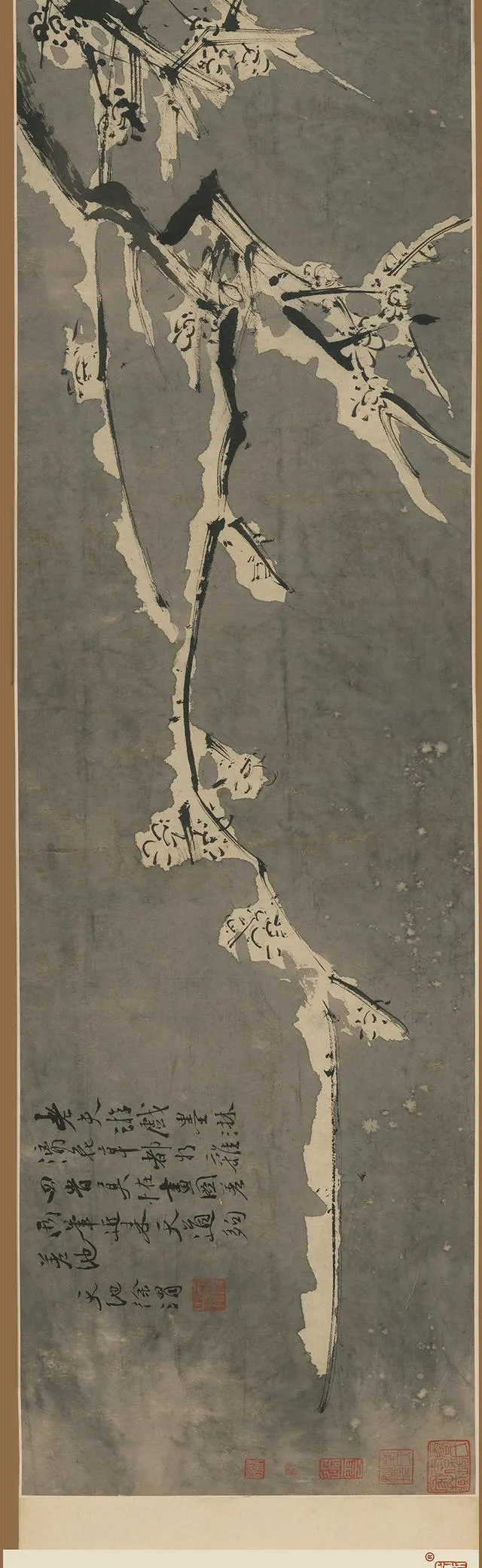

徐渭對時間問題的自覺,還可以從一件繪畫作品中直接找到證據。故宮博物院藏有一件徐渭的【蕉石牡丹圖】,在該畫的題款中非常清晰地指出了與時間相關的重要問題。畫上共有三段題款,現將其錄出:

焦墨英州石,蕉叢鳳尾材。筆尖殷七七,深夏牡丹開。天池中漱犢之輩。

畫已浮白者,五醉矣。狂歌竹枝一闕,贅書其左。牡丹雪裏開親見,芭蕉雪裏王維擅。霜兔毫尖一小兒,憑渠擺弄春風面。嘗親見雪中牡丹者兩。

杜審言:吾為造化小兒所苦。

殷七七此人,於【太平廣記】之神仙篇中存有其傳,彼具「能開非時花」之神奇法力。徐渭於多處題跋詩文之中皆有提及。王維不問四時之「雪裏芭蕉」這一典故,無疑給徐渭以深深觸動,「嘗親見雪中牡丹者兩」此等言辭,近乎醉後之囈語。最終又假借唐人杜審言道出「為造化小兒所苦」這存在之苦痛。徐渭對殷七七那廣大神通極為傾慕,渴盼能打破時間之理序,邁入自由之境域,令花隨心綻放。恰是因對受現實之法則、規矩、秩序所縛之苦懷有深切體悟,方對殷七七之神通之力深深追念,並屢屢加以演繹。其將手中之畫筆幻作殷七七,「憑渠擺弄春風面」,以一種戲謔之筆墨撕裂時間之表象,使花得以自由盛開。

諸多論者常將徐渭與西方之印象派或後印象派等現代藝術家予以相較,二者之間確有若幹可堪比較之處。然而,倘若言及印象派之後的西方現代藝術對古典主義傳統慣例之超越乃是為呈現那「唯一的視覺經驗」,那麽起碼於這一點上,為東方文化所濡染而出的徐渭繪畫與彼等截然不同。徐渭所欲呈現者,乃是真實之生命體驗,此非純粹之視覺問題,實乃關乎心靈安頓與生命存在之一大問題。於東方之文人畫譜系之中,徐渭實乃一極為鮮明且獨特之存在,呈示出一種噴湧、躍動之生命精神。

(鳴謝周敏【徐渭四時雜花圖中的「杜撰」及其意義】!終章)

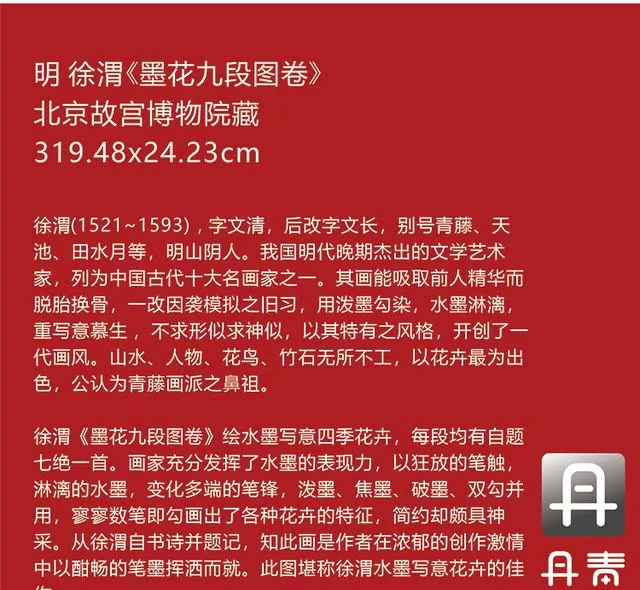

我們將【明徐渭四時花卉圖】、【徐渭墨花九段圖卷】精確復制,作為極其重要的「法帖3.0」藏本以饗書友!請註意,「法帖3.0」出品是原汁原味、無限接近原件超精復制品,不是網上通行的嚴重調色的低精度圖片形態!

欲購專業級【明徐渭四時花卉圖】、【徐渭墨花九段圖卷】超清復制件的書友,可點選下面商品卡,品鑒與激賞!