【按:必須記錄下我們的生活。哪怕只是追憶,哪怕記憶已經模糊,可能會有細節的錯漏。關於除夕的回憶,也是遵循此一信念。

選擇1985年以後的除夕回憶,緣於1985年對於我和我的家庭而言,是一個具有歷史意義的年份,那一年,我考上大學,在傳統時代,這意味著身份有了根本性改變,成了「吃皇糧」的人,一個新時代的「範進」,也因此,除夕時我的回家更具有了一種象征意義。

雖然本文是回憶除夕的生活場景,但為敘事方便,本文沒有用農歷計年,而是把除夕都放在公歷新的一年,事實上,每年農歷的舊年除夕,也都是在公歷的新年的一二月份。比如,文中所記1986年的除夕,其實是農歷乙醜年(牛年)舊年的除夕;1987年的除夕,是農歷丙寅年(虎年)的除夕……以此類推。

本文的追憶,大部份源自我個人的記憶,個人記憶再好,也有不可靠處,而文字的記錄,因為新浪部落格和微博的滅失,部落格時代以來的文字記錄,也有多年滅失了。本文很多細節,同樣向我的父母、弟弟弟妹、太座進行求證比對,因此,本文關於舊生活的記錄,相對更加紮實靠譜。】

(除夕下午焐豬頭)

2024年2月6日,我和太座回到了故鄉,準備在老家與父母兄弟一起過春節。雖然偶爾因為特殊情況會有調整改變,除夕前必須回到父母身邊,一直是我的傳統生活習慣,和信條。至今不廢。這大概也算一種傳統的保守主義。

團聚和吃喝,是舊時故鄉除夕的核心主題。團聚自不用解釋,今天吃喝算是平常事,但是,在物質匱乏時代,普通農家只有除夕夜的年夜飯,才是真正的唯一的全年可以放開吃喝的一頓飯,是一年辛勞的自我犒賞,也是對新年豐衣足食的期待。

1985年,我離開故鄉到北京求學,本質上算是吃了皇糧的人,有點像中舉的範進。但是,大學時代的三個春節,我都是回家過年的,沒有像後來的學生似的,可以選擇利用寒假旅遊度假。當然,我回家過年,並沒有新舉人的衣錦還鄉,而只是傳統的習慣,過年回家跟家人團聚。雖說吃了皇糧,但還是窮人家的兒子,窮學生,哪有什麽衣錦還鄉的能力,自然更沒有外出旅遊的能力了。所以,1986、1987、1988,我大學時代趕上的三個除夕,都是在家和祖父母、父母、兄弟一起過的。當時我們家7口人:阿帝(爺爺)、親娘(奶奶)、父親、母親、我和兩個弟弟學鋒、學新。

1986年的除夕氣氛稍顯特殊。1985年9月初,當時在前黃預制場工作的母親,在我去往北京後沒幾天,在和預制場工人一起去幫人造房子時,腿被塌墻掉下的水泥大梁砸中,粉碎性骨折,家裏人瞞著沒告訴我,我是春節回家才知道的,當時母親還沒有痊愈。

除夕那一天,上午我照例會幫著親娘和母親裹餛飩,我裹餛飩手藝很好,故鄉舊俗,除夕中午必得吃餛飩,老話說,吃了餛飩,新年有新衣服穿,也是取一種吉兆。我很喜歡吃餛飩。

舊習,欠債的人在除夕這一天都要把債還了,在午夜零點,新年到來之前,債權人都可以上門討債,所以,我過去除夕常見本村有人在外頭遛達不敢著家,而討債人也只能在他們家門口呆一會,然後帶著怨氣去往下一家債務人家。幸好,我家長輩和我們兄弟從未被人追著要過債,也從未在除夕去別人家討過債。

下午,照例焐豬頭拆豬頭,這是我家的傳統。小時候最喜歡看父親拆豬頭,父親一邊拆,一邊會給我們兄弟撕些豬頭上的肉解饞,滾燙的時候最好吃。

除夕晚上按舊俗必須請利市,用豬頭公雞鯉魚等,6個盅子,舊習請完利市才能吃年夜飯,所以年夜飯都要到半夜。也因此有守歲一說。不過,因為政治影響,請利市作為封建迷信,是革命的物件,所以,傳統復蘇後,也就簡單化了。我記得都是天一黑下來就請利市了。請完利市,全家一起吃年夜飯。

年夜飯我們全家不管會不會喝酒,都會喝點酒。喝的都是自家釀的米酒。我阿帝喜歡喝酒,但酒量很小,除夕總是半碗;親娘平時不喝酒,年夜飯也會半碗;父親雖然戒酒了,也會倒個碗底;小弟學新不會喝酒,也會倒個半碗;喝酒的主力是母親、弟弟喝我。我當時已經開始學喝酒。但酒量還不行,大概能喝兩碗米酒,沒有弟弟酒量大。不過到1988年除夕,我的米酒酒量已然可觀了。

舊習吃完年夜飯,全家還要洗澡,把身上的塵垢留在舊年。洗澡是在浴鍋裏。從我上高中起,我就擁有了洗澡頭湯的特權,原來都是阿帝的特權。

大概到1987年,父親花了750元買了台12寸黑白電視機,是村裏第一個買電視機的人,從1988年起,相當長一段時間內,我們全家包括我都會在洗完澡後圍坐一起看春節晚會。母親直到如今還會看春晚。用父親奚落母親的話說,母親是覺得凡是有人影的都好看。

1989年7月,我大學畢業,留在北京工作,在北京印刷學院當助教。至此,我成為一個自己有了微薄收入的獨立生活的單身青年。理論上,我可以選擇不回家過年。但是,深受家庭和傳統影響的我,還是每年寒假,想方設法買張票,擠上南下的綠皮火車,回家過年。除非特殊情況。

1989年、1990年和1992年、1993年的除夕,我的生活依然如舊,就是在家和家人團聚吃年夜飯,喝米酒。唯一的變化,我的酒量已有大振幅提高。那個時候的除夕,我的酒量已經能和弟弟一起喝到4碗米酒了。4碗米酒的量,得有過半斤高度白酒的量吧。

1991年的除夕,我第一次沒有回家,因為當時我正忙著應付準備報考人民大學黨史系研究生。除夕,我的一位大學同學到我那兒,印刷學院安排了未離校的青年教職工和學生一起年夜飯,有幾桌,我記不得了;具體有什麽菜,我也記不得了,但餃子是少不了的,酒應該是啤酒,我喝了兩瓶。很遺憾,我非常對不起這次沒回家跟家人團聚的機會,在春節後的研究生考試中丟盔棄甲,政治和英語都沒過。

1993年,我和太座領了結婚證。1994年的除夕,年夜飯最大的不同,就是多了新人和喜氣。家裏也收拾了一番。不過,這年除夕的年夜飯雖然隆重,但比往常要簡單些。因為正月初一家裏要給新婚的我們辦喜酒,年夜飯後,大廚和副手過來做隔夜,也就是把第二天要做的涼菜做好,大菜的材料準備好。這一年,我們新房裏有了台彩電。大家都聚在新房裏看彩色的春節晚會。

1994年,弟弟結婚生女。所以,1995年的除夕,家裏更加熱鬧了。又添了兩口人:弟妹和繈褓中的侄女,自然是開心的事。1995年的除夕,也類似。

1996年的除夕,我家雖然氣氛還好,但難掩悲傷。1995年,我小弟學新,因為急性非淋巴細胞白血病去世,年僅24歲。除夕的團年飯,畢竟少了一個人,而且是正當年弟弟。也就是從1996年的除夕起,我開始給侄女發壓歲錢,當然數位很小,畢竟她伯伯經濟狀況太過一般。一直發到她18歲生日。

大概是1990年代中期,家裏除夕的傳統節目請利市就不再做了,父親也記不得具體那一年了。差不多也是前後,原來除夕中午的傳統吃餛飩,開始前移到小年夜。原因是因為忙不過來了。也差不多同時起,除夕晚上的鐵鍋洗澡,改在了下午。晚上家裏人吃完年夜飯要看春晚。而我和弟弟在除夕那些年的除夕,基本上都是4碗半到5碗米酒,母親少一些,一直延續到我有孩子。喝完酒,弟弟會陪我在村上轉轉,或者去前橋村看看我寄妹妹的父母,我們都喊姨父阿姨,有時也會去他們村另一位我父親的密友家看看他家的老人,他們對我家都特別好。也就是那個時候起,我看春晚的時間已經不固定不穩定了。

從那時起到2023年,我的除夕生活大致如常。除了1999年的除夕和2023年的除夕。

1998年的除夕,阿帝還在和我們一起喝酒迎新年,但新年過後我們離開家不久,阿帝就去世了。我小時候都是跟著阿帝,給阿帝掌燈,他端著豬頭等去豬舍請圈頭的。不過,阿帝也算是高壽,所以,1999年的除夕,雖然少了阿帝,氣氛倒也還好,畢竟一年過去了。

2002年8月,親娘去世。我小時候都是跟親娘睡一張床,她老年時被拖車撞了之後,腦子時而清醒時而糊塗,春節後我要離開的時候,她拉住我的衣服,說,學東,你今年還沒給我錢呢。我過去過年也會給阿帝親娘一些零花錢。姑姑說親娘腦子不清楚了,你不要再給她錢了,不知她會塞哪。我猶豫了一下,掏出了張十元的鈔票,給了親娘,老太太盯著看了會,說聲,才十塊,真小氣。如果不是被車撞了,她應該能活得更久吧。2003年的除夕團年,家裏又少了一位長輩……

2003年,我自己有了孩子。2004年的除夕,我和太座帶著剛半歲的佩佩回家過年,年夜飯時家裏又添新人,增加了歡樂氣氛。不過其他都類似。2005年的除夕也是一樣。

2005年,太座在北京買了套房子,按照傳統說法,必須在新房過年。2006年的除夕,年夜飯是在嶽父母家吃的,這也是我第二次在北京過年,也是第一次在北方人家吃年夜飯。跟我們老家不同,嶽家的年夜飯,先是滿桌菜肴,喝酒慢聊,一直等到午夜12點,上過年餃子,吃了餃子,才算過年。與南方年夜飯必吃米飯的傳統不同。但熬到午夜,倒是跟南方消失的舊俗類似。吃完年夜飯,我和太座帶著早已睡著的佩佩回自己的新居過年。

2007年、2008年的除夕,我雖然在廣州工作,但是,除夕還是和太座分別從廣州和北京回到江蘇父母身邊過的。也就是從那時起,因為佩佩逐漸長大,原本除夕夜很少放爆竹的我家,也會因為孩子放些爆竹。

2008年12月31日,我從南風窗辭任回京,2009年的春節前,我們全家三口人一起從北京回了江蘇,一起和家人過了除夕,吃了年夜飯。

2010年至2016年的春節,無論我在什麽工作崗位,我都是和太座孩子一起在除夕前回老家父母身邊過年。而除夕年夜飯後,我和弟弟依舊照例出門遛達,接著聊會天。2015年以後的除夕,年夜飯後,我都會在家庭群裏發個小紅包,一直到2022年。

2013年春節後,太座在湖塘買了套小房子,自2014年起,但凡太座她們也回常州過年,除夕夜年夜飯後,我們一家三口都會回湖塘自己的小房子住。

2014年的除夕,我和弟弟喝了5大碗米酒,我喝醉了,晚上可能有些撒酒瘋,不過我的撒酒瘋不會太過惡劣,尤其是過年時。初一醒來,主動幹活,並給太座發了個大紅包賠罪。

2015年除夕,慣常的生活之外,唯一的例外,就是上午第二次去雪堰訪前輩鄉賢吳稚暉故居。故居由旅台武進同鄉會捐資修繕。因為此前有故鄉朋友跟當地朋友打了招呼,故居特意為我開了門,得以進入參觀,並獲贈【吳稚暉書法集】。

2016年的除夕,上午在湖塘拜訪管元龍老師,期間老徐送到鄉下一箱洋河,我尚未到家。午飯後步行6公裏,期間到陳師姐家聊天。師兄來訪。下午錄播鐵鍋洗澡。年夜飯時喝酒3碗半。飯後回湖塘。抄詩3首,讀書30余頁。

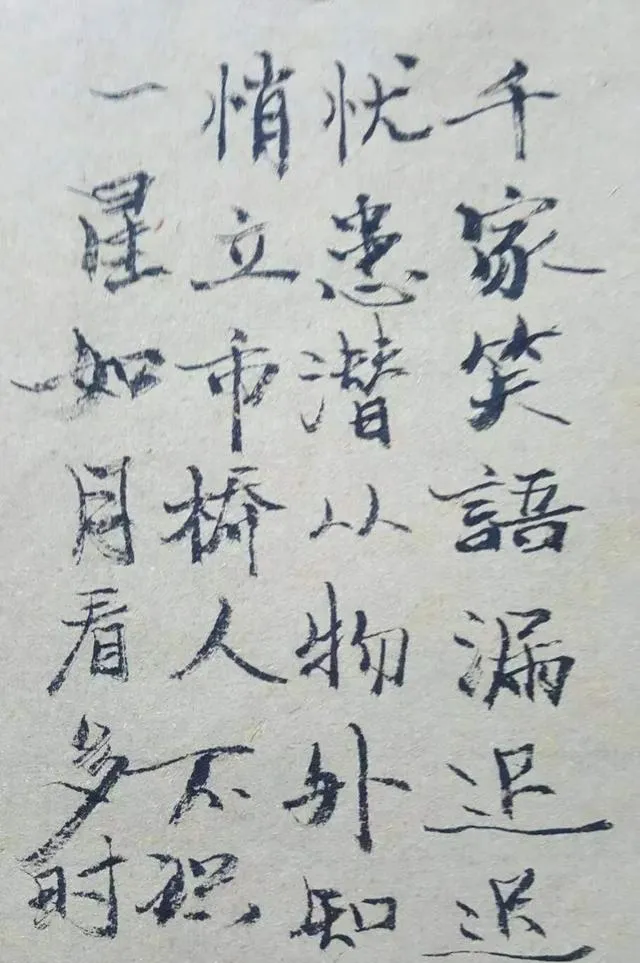

2017年,當時我還在新京報服務,春節正好我輪值大夜班。早上抄了高適孟浩然除夕詩各一首。上午宅家寫了篇【舊年的餛飩】,1800余字。下午小楷錄黃仲則詩【雜感】,春鳥秋蟲自作聲。

這一年,母親帶著弟妹和侄女,到北京過年,因為父親不願到北京過年,家裏只剩下弟弟陪著父親,頗為清冷。而母親太座弟妹侄女和佩佩,中午在家吃了海鮮火鍋,是我幫訂的。而我這一天最重要的時刻,是在幸福大街的辦公室度過的。除了夜班,我還負責代表報社宴請值班的編輯以及在京願意過來一起團年的員工及其家屬,社辦在附近的賓館訂了餐,並給我準備了拜年的紅包。我喝了點啤酒。年夜飯後,回到報社,我又代表報社給報社其他值守的員工,主要是保安等都送發了紅包,表達對一年辛勞工作的謝意,沒有發完的紅包,大多發給了後來隨家長來報社的孩子了。

2018年和2019年的除夕,我照例帶著太座佩佩回江蘇過了。年夜飯後,回到湖塘的小屋,我照例還會整理自己的流水賬,或者讀會書。就像平時一樣。

2018年的除夕,酒後回到湖塘,硬筆錄東坡【除夕野宿常州城外】:「老去怕著新歷日,退歸擬學舊桃符。」小楷錄黃仲則「一星如月看多時」。

2019年的除夕,白天讀景凱旋老師的【在經驗與超驗之間】百余頁,沈浸在哈維爾和凱瑞瑪的精神世界裏。

2000年初,疫情開始傳播,我從澳洲飛上海,直接從上海回了老家,因擔心疫情,加上佩佩要準備高考,太座和佩佩沒有回江蘇,這一年的除夕,家裏一下子少了兩個人。除夕的氣氛當然也受一定影響。除夕下午的拆豬頭,不再是父親,而換成了我。年夜飯喝酒,我和弟弟的米酒,降到了3碗。年夜飯後,因為酒多,我早早上樓睡了。

2021年,因為防疫影響,我和太座和佩佩沒有回江蘇過年。除夕那天,我牙齒疼得厲害,買藥都難。除夕的中午,大舅哥做了我喜歡的東安子雞等菜,招待我們全家,那年的午飯,我開了瓶經典五糧液。但因牙疼,喝得不算多。晚上當然是餃子,全素餡。吃完餃子,我們一家三口回了自己的家,除夕的深夜,我還在審看【人民的飲食】校樣。

2022年除夕,太座陪佩佩留在了北京。佩佩三年沒回來,家裏人都自然感到遺憾。我照例喝米酒。不過,也就喝了兩碗半米酒,母親弟弟侄女喝的是毛鋪玉蕎。

2023年,太座帶著佩佩,再次和我回家過春節,除夕的氣氛比往年熱鬧了許多。佩佩已經是個大姑娘了,個頭很高,佩佩好幾年沒在家過年了,此番回來,自然會熱鬧開心,她也喝了點酒。因為太座和佩佩已經不習慣住在鄉下,年夜飯後,我們便回到了湖塘。

2024年的除夕,佩佩獨自一人留在了北京,這是新一代的選擇,雖然我內心有些遺憾,但一如我的父母,尊重子女們的選擇。

一年又一年的除夕,如同一年又一年的尋常日子,看起來像是重復的日子,其實不然,不過生活就是這樣度過的,而意義是人自己賦予的。像我這樣堅持回家跟父母過年的人,也許就是最後一代了。