摘要 :從嚴復傳世書法作品及相關文獻來考察,嚴復選擇以古雅的「帖學」為皈依,其書兼具書家的卓越技巧,文人的高雅趣味以及學者的嚴謹精神,更有眾多專業書家所少有的獨特精神氣質。同時,嚴復的題跋與信劄流露出其書學理念與書法思想,他希望透過書法來尋求一種在面對民族劇變時代以保持個人內心世界平衡的方法。

關鍵詞 :嚴復 帖學 古雅 啟蒙思想

「碑學」的出現和發展直接改變了中國書法乃至中國繪畫的歷史格局,造就了晚清民國時期一大批具有非凡成就的金石書畫大家,其影響力至今依然存在。在此時代背景下,以純正「帖學」為宗的名家雖然也不乏其人,然而總體能量終究不夠強勁,這導致了嚴復的書法成就長期未受到應有的關註和重視。正因此,當我們在嚴復去世百年之後再來討論其書法,則勢必要將之放置在「碑學」時代的大環境中去考察,惟此,其書的可貴之處與其人之精神方能得到足夠的彰顯。

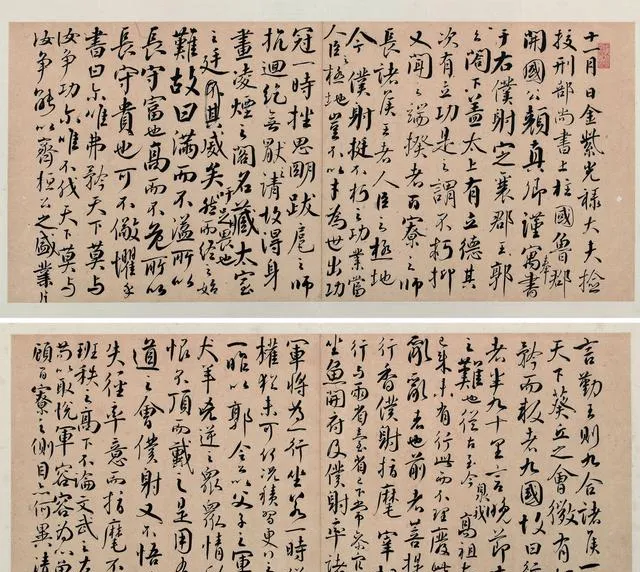

嚴復臨黃庭堅【松風閣詩】

從傳世書法作品的水準及其在當今收藏市場所受到的追捧情況來看,嚴復在一連串閃亮的歷史頭銜之外,其實完全也可以稱得上是一位具有深厚書學修為和卓越藝術成就的書法家;他透過大量且系統地臨習古代經典名作,已然形成了鮮明的個人書風。其傳世作品以行書、楷書、草書為主,亦能隸書,然不多作,篆書作品則十分罕見;楷書多受褚遂良和顏真卿影響,行、草書骨力得自王羲之,用筆則以孫過庭【書譜】與顏真卿【爭座位帖】為宗,筆致俊逸跌宕卻不乏渾厚精微,氣息瀟灑從容而兼具文雅端莊,在深沈的學養之外,更可見曼妙的藝術靈光。按如今的眼光來看,在「碑學」書法遍行天下的時代中,嚴復是一位具有純正根基的「帖學」名家,其書兼具書家的卓越技巧、文人的高雅趣味以及學者的嚴謹精神,若將其書法作品置於近代諸多大家行列中,不僅毫不遜色,更有眾多專業書家所少有的獨特精神氣質。事實上,早在一九一〇年,他的草書就與何維樸的楷書一起被上海商務印書館編印成【初等小學堂習字帖】,成為青少年書法習字的教材。這是一項很了不起的成就,說明他的書法在生前就已得到社會的廣泛認可。而今人對其書法的忽略,只能說明在嚴復研究的大課題中,關於其書法的研究工作尚未得到有效的開展,這是一個有待挖掘拓展的學術空間。

嚴復臨唐顏真卿 【爭座位帖】

目前,雖然我們很難準確考證嚴復是在何時以及何種機緣下開始鉆研書法,但從他中晚年的大量臨帖行為、書寫實踐以及論書的只言片語中,不難推測:嚴復對於傳統書法的用心,並不僅僅只是其閑暇之余的消遣,其中包含的深意,或可視為他「非新無以為進,非舊無以為守」思想在藝術方面的呈現。他曾有論書曰:

用古出新意,顏徐下筆親。細筋能入古,多肉正通神。

作為啟蒙思想家,嚴復是一位洞悉歷史、洞悉時代的人,早年留學海外的經歷,使得他具備了世界性的視野,於是彼時乃大力向故土譯介西方先進科學思想;而當其晚年目睹西方高速發展的物質文化給社會帶來的種種弊病,又轉頭向中華傳統尋求調和解決的思路,批註【老子】【莊子】以及唐宋名家文學經典,試圖從古老的智慧中汲取新的能量,以面對那個復雜多變的世界。可以說,在歷史的新舊交替時期,嚴復的人生、學術、思想都與時代有著十分緊密的聯系。這樣獨特的人生經歷,決定了嚴復所謂的「非舊無以為守」之「舊」與「守」,不是陳舊與保守,恰恰相反,是「用古出新意」,試圖透過對經典的反復溫習,來尋求一種面對民族時代劇變以保持個人內心世界平衡的方法。而書法是中國傳統文人精神的一種象征與表露,透過書法,不僅可見中國藝術的精髓,更可見中國文化的精髓。在新的「碑學」的時代裏,嚴復選擇以古雅的「帖學」為皈依,正如同他晚年回頭註解故書一樣,並不是某種簡單的「復古」行為,而是源於對某種風格所代表精神核心的認可,並計劃在此基礎上結合個人與時代作出相應的闡釋,而其背後的根源正來自縱觀世界風雲後的思想轉變。

嚴復臨王羲之帖

嚴復的書法臨習物件,大體不脫【三希堂法帖】中的歷代經典,於金石碑版雖也有涉獵,然其取法方式卻與時人頗為不同。他曾在【讀書劄記】中參照陸遊的話說:「漢隸歲久剝蝕,故其字無復鋒芒。近者杜仲微乃故用禿筆作隸,自謂得漢刻遺法,豈其然乎?」又說:「近復有人以下筆如蟲蝕葉,為書家上乘,此亦飾智驚愚語。古人作書,只是應事,且以毫禦素,即至以漆刷簡,亦無此作態,取奇事耳。」

「用禿筆作隸」「下筆如蟲蝕葉」,說的都是為求線條的遲澀感而故意采取的特殊用筆,這在晚清書家群體中可視為普遍現象,但嚴復「豈其然乎」「飾智驚愚語」的態度,足見他對於那種用筆來模仿石刻文字蒼茫斑駁效果,以取得金石味的做法不甚滿意,他更希望拂去歷史塵埃,透過這些石刻文字粗糙的表面去追尋那最初的、最鮮活的書寫狀態,這與幾十年後啟功先生所提出的「透過刀鋒看筆鋒」之說如出一轍。所謂「碑學」與「帖學」之分,表面是用筆方式與審美趣味之分,實質是理解方式與思維方式之別,更是對傳統文化精髓的不同解讀。「碑學」書法的總體氣格以雄渾強勁為主,用筆講求「萬毫齊發」,最大限度開發筆墨的可能性,在「帖學」墮入末流的時代裏,「碑學」的出現自然是矯正書法靡弱無趣的一劑良藥;然其後遺癥也同樣明顯,那就是容易出現粗野荒率的傾向,而一味模仿石刻文字的刀刻痕和歷史感,更容易造成匠氣板滯的病態。嚴復看問題的方式,顯然更趨向透過表面現象去抓住事物的本質,而這正是思想家的直覺。不是不能寫碑,而是要有正確的方法,主動選擇寫帖,就是直接與古人對話。

嚴復對於書法雖然從未提出過系統的理論,然其追求卻可從其信劄、題跋以及自作詩中見端倪。在1909年6月所購的【麓山寺碑】拓本中,他以唐代大家李邕為基點,上追魏晉,下論元明,在六處題跋中集中表露了他關於書法的思考:

此書用筆結體出晉賢,然多參以北碑意境。若【鄭羲】、若【刁遵】,二碑法於行間字裏時時遇之。汪容甫【雲麾碑】跋尾謂:北海書法「出於大令,變本加厲,益為勁險,其於用筆之法可謂發泄無余。米元章、趙子昂、董元宰各以書雄一代,其實皆從此碑得法,故是碑實法書之津逮也。」

李北海書結體似流漫,而用筆卻極凝重,學其書者所不可不知。若以宋人筆法求之,失之遠矣。唐書之有李北海,殆猶宋人之有米南宮,皆傷側媚勁駚,非書道之至。書法七分功夫在用筆,及紙時毫必平鋪、鋒必藏畫。所謂如印印泥者,言均力也;如錐畫沙者,言藏鋒畫也。解此而後言點畫,言使轉,言增損,言賞會。至於造極,其功夫卻在書外矣。雖然耽書,終是玩物喪誌。

右軍書正如德驥,馳騁之氣,因而存之。虔禮之譏子敬,元章之議張旭,正病其放耳。王虛舟給事嘗謂:「右軍以後惟智永草書【千文】、孫過庭【書譜】之稱繼武。」

嚴復臨唐孫過庭【書譜】

從這幾則題跋中可以看出,嚴復對於「碑學」書法其實十分熟悉,以至很容易從唐人書法中讀出魏碑的資訊,但他的關註點始終在「帖學」的正宗「二王」及其繼承者身上。他之所以對李邕的書法大發議論,實際上正是看到了李邕學晉人的特點與問題,以致後來宋之米芾、元之趙孟頫、明之董其昌等人又因學李邕而導致的偏差,所謂「變本加厲,益為勁險」「皆傷側媚勁駚」,而這些,都是為了說明他心目中的「書道之至」,那便是王羲之以及後來的智永、孫過庭。在他自己臨習李邕書法的過程中,也經常附帶幾句言語:

兩雲麾皆北海得意書,其為後學津逮廣矣。然李思訓瘦而李秀肥,以言書品,肥不及瘦也。戊午中秋幾道題。

唐代是中國書法開發中至為重要的歷史階段,嚴復多次以李邕書法為基點來論述他對魏晉筆法的理解,以及對唐以後筆法變化的不滿,顯示了他作為思想家在面對問題時敏銳而有效的分析方式。秉承著晉唐為宗的理念,嚴復「臨【蘭亭】至五百本,寫【千字】至八百本」,這只是他日常功課的冰山一角,可見在此中下過的功夫之深,因為晉唐正是「帖學」書法無可替代的終極源頭。「帖學」書法講求中鋒用筆,以其能兼得精微與骨力,大量的側鋒雖然可讓線條變得更加流麗妍美,然在嚴復看來「皆傷側媚勁駚」,終究不是書法的大道。他追求的是王羲之那如德驥馳騁的氣象,那種雄放瀟灑卻穩健內斂的氣息,所以他對宋元人用筆的微詞就很容易理解,他曾在臨【蘭亭序】後跋中說:

【蘭亭】定武真本不可見矣,學者寧取褚、薛、馮承素及雙鉤填廓之佳者學之,必不可學趙臨,學之將成終身之病,不可不慎也。

嚴復臨【蘭亭序】

他認為傳世【蘭亭序】的各種版本均可一學,但學趙孟頫的臨本將成終身之病。從他的傳世作品來看,他對筆法的精致有著近乎本能的追求,所臨所作無論篇幅尺幅,幾無懈怠之處。這樣的追求與其思想有著高度的一致性,並延伸到他對毛筆、紙張的要求。他在給外甥女何紉蘭的信中說:

凡學書,須知五成功夫存於筆墨,鈍刀利手之說萬不足信。小楷用紫毫,或用狼毫水筆亦可,墨最好用新磨者。吾此書未佳,正緣用壺中宿墨也。至於大字,則必用羊毫,開透用之。市中羊毫多不合用,吾所用乃客製者。第二須講執筆之術,大要不出指實掌虛四字,此法須面授為佳。再進則講用筆,用筆無他謬巧,只要不與筆毫為難,寫字時鋒在畫中,毫鋪紙上,即普賢表弟所謂不露筆屁股也。最後乃講結體,結體最繁,然看多寫多自然契合,不可急急。鄧頑伯謂密處可不通風,寬時可以走馬,言布畫也。

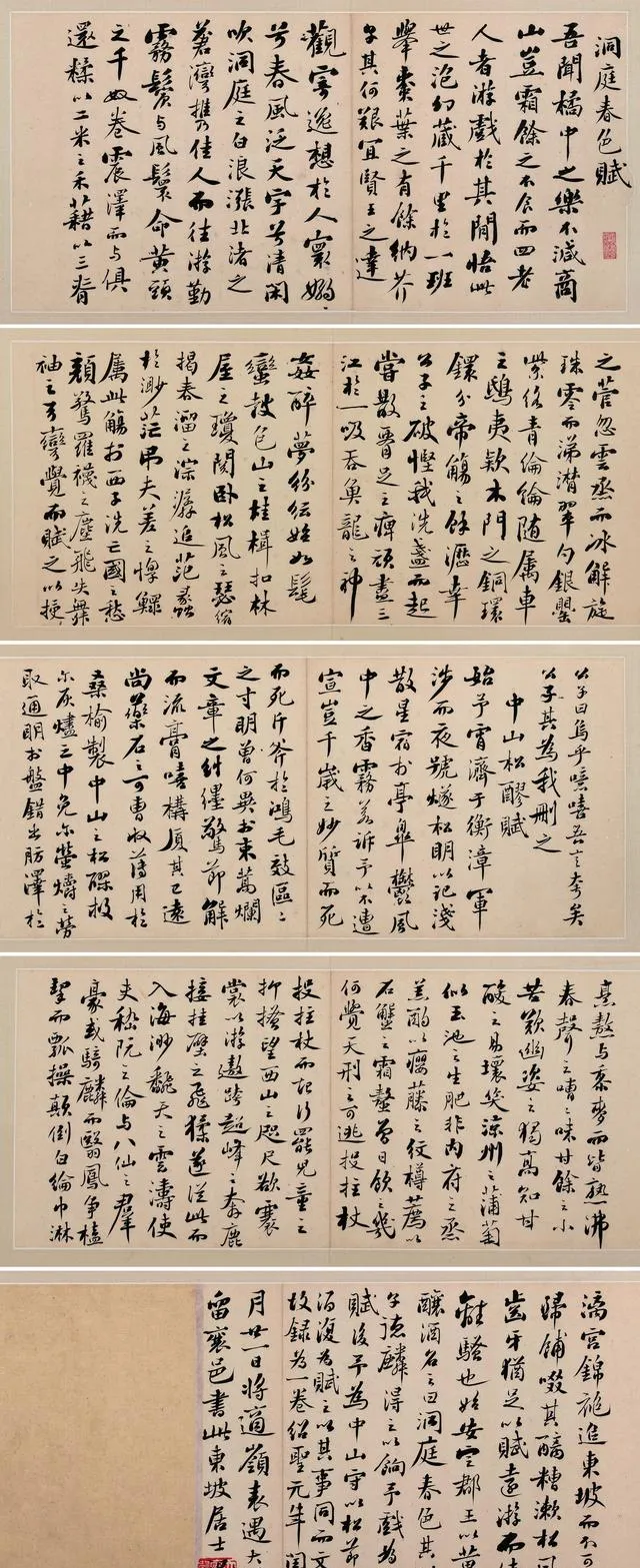

嚴復臨宋蘇軾【洞庭春色賦】

他將書法的一半功夫歸於筆墨的講究,至於用筆則說「只要不與筆毫為難,寫字時鋒在畫中,毫鋪紙上」,強調的就是中鋒用筆,這與他在【麓山寺碑】拓本題跋中所說的「毫必平鋪,鋒必藏畫」「所謂如印印泥者,言均力也;如錐畫沙者,言藏鋒畫也」完全一致,所謂「鋒必藏畫」「印印泥」「錐畫沙」,都是傳統「帖學」書法的重要法則。同時他也強調,這些都只是書法的技法問題,至於書法的造極,其功夫乃在書法之外的綜合修養。這樣的口吻,實際上也與歷代文人對於書法的論述接近,就是將書法作為個人綜合修養的組成部份,它具有相當的精神性,技法的訓練只是為了精神的昇華而非技術的疊加。故而他又有詩曰:

上蔡始變古,中郎亦典型。萬毫皆得力,一線獨中行。抉石掄猊爪,犇泉溯驥程。君看汜彗後,更為聽江聲。

「萬毫皆得力,一線獨中行」道出了他對筆法的理解與追求,如果用這十字來概括嚴復書法的用筆特點,也是相當貼切的。無論筆鋒如何變化,最終還是要回歸一條「中」的道路上,這「一線中行」就是王羲之如德驥般的「馳騁之氣」,就是他眼中書法的底色。需要指出的是,這個「中」並不是「中庸」,而是一條可以森羅永珍的終極大道;只有抓住這個核心,才能「君看汜彗後,更為聽江聲。」這雖然講的是用筆問題,實際上也可對映世間萬事萬物。社會固然都在發展變化,物質文明也好,精神文明也罷,新老總會交替,然而貫徹其中的基本執行法則卻不可輕易改變,因為一旦改變,必然會因不受限制而走向不可控的極端。西方如此,東方如此,「碑學」如此,「帖學」如此,故而這兩句詩何嘗不能看作也是他「新」與「舊」、「進」與「守」思想的一種特殊表達呢?

來源:福建日報新福建App