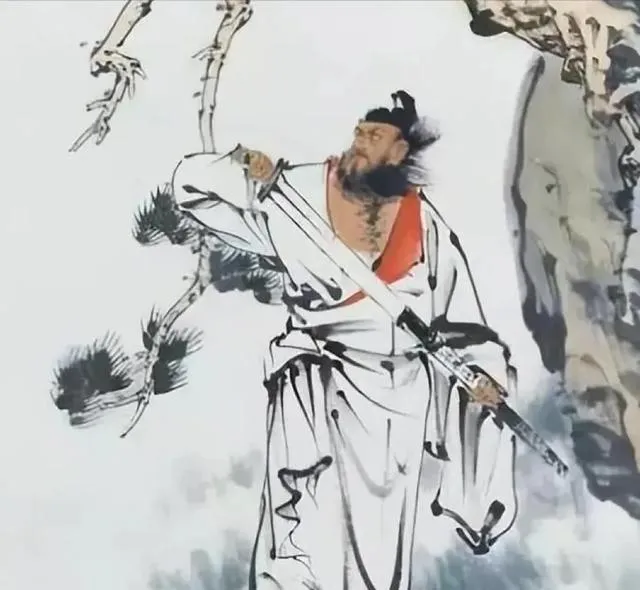

一個來自北方的俠客

他是唐朝大詩人賀知章的後人,「四明狂客」身上的狂勁隔著歲月卻隔不斷血緣,流淌在他的身上。「春風不改舊時波」的鏡湖,溫柔地接納了這位從一路風塵中奔波而來的老人賀知章,也接納了賀鑄,他自號「慶湖野老」。

他是宋太祖賀皇後的族孫,他的妻子是宋宗室之女。曾經的榮光照耀在心靈深處,讓他自有一種傲氣。

他來自北方的衛州——殷商的古都,倚著巍峨的太行山,傍著奔騰的黃河水。一方水土養一方人,那裏的人自古「好氣任俠」,至北宋依然沿襲。「氣勇尚義,號為強忮,土平而近邊,習於戰鬥」。

那裏除了太行黃河,還有寧靜的桑林。桑間濮上,鄭衛之音,都曾在【詩經】中留下墨點。

那裏也曾有高人隱逸,魏晉名士孫登曾隱在衛州的蘇門山上,看慣了亂,看慣了篡,他選擇在「蘇門山上」深居簡出,活出真性情的自己,世人稱之為「蘇門先生」。

一個人的成長離不開鄉土的滋養,那片土地上的風情民俗,以及過去那些偉大的靈魂,時時刻刻會感染著他,塑造著他,在他的生命或作品中留下或深或淺的痕跡。

梁啟超曾說:「長城飲馬,河梁攜手,北人之概也;江南草長,洞庭始波,南人之情也。」北人的慷慨激昂,南人的低吟淺唱,自古有別。

當賀鑄初到東京時,他滿身帶著未經雕塑的北方氣。

那時他只有十七八歲,正是「少日用壯膽力精」的時候,兼之又是皇室外戚的身份,入京後他便進了王孫公子的階層,自視甚高,「孤立不群」,對前途充滿自信。北方的鄉土和武將世家賦予他的「豪爽精神」在那段時日裏表現得淋漓盡致。尤其是當西夏和黨項威脅日盛之時,流淌在他骨子裏的尚武之氣忍不住勃發出來。這點從他的【六州歌頭】中可以看出來:

少年俠氣,交結五都雄。肝膽洞,毛發聳。立談中,死生同,一諾千金重。推翹勇,矜豪縱,輕蓋擁,聯飛鞚,鬥城東。轟飲酒壚,春色浮寒甕,吸海垂虹。閑呼鷹嗾犬,白羽摘雕弓,狡穴俄空。樂匆匆。

似黃粱夢,辭丹鳳;明月共,漾孤篷。官冗從,懷倥傯,落塵籠,簿書叢。鹖弁如雲眾,供粗用,忽奇功。笳鼓動,漁陽弄,思悲翁。不請長纓,系取天驕種,劍吼西風。恨登山臨水,手寄七弦桐,目送歸鴻。

此詞作於哲宗元祐三年(1088)秋,賀鑄37歲,在和州(今安徽和縣)任管界巡檢(負責當地治安的武官)。詞的內容,與抗擊西夏入侵有關。當時西夏黨項軍隊頻年侵擾北宋邊疆,而朝中執政的大臣卻主張棄地求和。身為低階軍官的賀鑄,人微言輕,又遠離京城,自然不可能有機會到朝廷上去慷慨陳詞。但他將自己「報國欲死無戰場」的一股抑塞不平之氣吐為樂章,表達了要求抗戰,反對妥協的強烈願望,在以輕音樂為主的北宋詞壇上,留下了振聾發聵的一聲雷鳴。

他十七八歲時離鄉來到東京,靠門蔭當上一名皇家低階侍衛官,至二十四歲離京外宦,在京城的六七年間,過著倜儻逸群的俠少生活。此詞上片,就是對這段生活經歷的追憶。

那時他和他的夥伴們肝膽相照,血氣方剛,聽或遇到不平之事便怒發沖冠;性格豪爽,儕類相逢,不待坐下來細談,便定為生死之交;一言既出,駟馬難追,答允別人的事,絕不反悔;輕車簇擁,並馬飛馳,出遊京郊;鬧嚷嚷地在酒店裏豪飲,似乎能將大海喝幹;間或架鷹驅犬在野外射獵,不多會兒便使得狡兔之類的巢穴為之一空。誠所謂「雄姿壯采,不可一世」(夏敬觀評語)!

青年時的「俠」「雄」生活朝氣蓬勃,龍騰虎躍,雖然歡快,可惜太短促,像做了一場黃粱夢。接下來便是13年之久的南北羈宦、沈淪屈厄。

離京到外地供職,一葉孤舟漂泊旅途,只有明月相伴。官品卑微,情懷愁苦,流落塵俗,如鳥在籠,不得自由。像自己這樣的武官成千上萬,但朝廷尊文抑武,武官們往往被支派到地方上去打雜,勞碌於案牘間,不能馳騁疆場,建功立業。十來年郁積,一肚皮牢騷,不吐不快。因此這十句如黃河決堤,一浪趕過一浪。起先還只是嗟嘆個人懷才不遇,繼而擴大到替包括自己在內的眾多武士吶喊不平,最終將鋒芒指向了埋沒人才的封建統治階級上層。隨著激憤情緒的一步步高昂,詞的主題也在不斷深化。

至「笳鼓」六句,全詞達到最高潮。當年三月和六月,西夏軍隊兩度入侵。訊息傳到僻遠的和州,已經是秋天了。如果說在太平時節,軍人不得重用,還情有可原的話,那麽現在正是國家多事之秋,英雄總該有用武之地了吧?然而朝中妥協派當道,愛國將士依然壯誌難酬。賀鑄痛心地寫道:軍樂響起,邊疆發生了戰事,想我這悲憤的老兵啊,卻無路請纓,不能生擒敵酋,獻俘闕下,就連隨身的寶劍也在秋風中發出怒吼!

結果呢?淩雲之誌依舊難遂,只能滿懷悵恨之情登山臨水,「目送歸鴻,手揮五弦」。故作超逸脫塵的姿態下,掩埋著壯氣沈蒿萊的抑郁無奈和不平。

他哪裏知道,他一輩子也沒能實作自己沙場殺敵、運籌帷幄的願望,一生做著閑職,官位卑微。在苦苦掙紮半生,而終至於無望時,他選擇了蔔居蘇州,在經書為伴的寂寥中度過了自己的余生。

兩個溫暖歲月的女人

賀鑄性格是多面的,不但有俠骨,也有柔腸。在仕途令人失望的情況下,士大夫無外乎有以下幾種選擇:或逃於白雲鄉,即隱逸;或逃於醉鄉,借酒消愁;或逃於溫柔鄉,借助愛情尋求心靈的安慰和療救。

賀鑄的一生有兩個足以溫暖他生命的女人。一個是歌伎吳女,一個是妻子趙氏。前者是他精神上的紅顏知己,而後者是和他相濡以沫的結發之妻。宋代的士大夫與歌兒舞女多有交結,賀鑄也未能免俗。但在東京的那段歲月裏,他的詞主要是寫給歌兒舞女的應景之作,大多還唱著比較單純的愛情詠嘆,雖乏個人的真情實感,卻婉轉幽麗,盡得小詞柔情之妙。

哲宗元符年間,他攜夫人客居蘇州,偶遇一歌女吳氏,二人互通情愫,賀鑄也曾動了娶她為妾的念頭。但相識不久,賀鑄又北上回京,留吳女在蘇州,多年後,賀再返蘇州,吳女已夭亡。自此,他滿心愧悔自責。事後作【換追風】一詞以紀之:

掌上香羅六寸弓,雍容胡旋一盤中,目成心許兩匆匆。

別夜可憐長共月,當時曾約換追風。草生金埒畫堂空。

他擺脫了狎妓的模式,追求的是「目成心許」的才子佳人式的愛情。得知吳女因自己而杜門謝客,終至抑郁而死後,他內心充滿了深深的懺悔。這朵從他生命中乍現雕零的紅玫瑰,在他落拓失意的時候,給了他多少安慰不用細想。至少,這樣的一段情,曾喚醒過他的生命,充實過他的生命,讓他在塵世的奔波中已近麻木的靈魂,保持了那麽一點點新鮮和清醒。

張愛玲說,一個男人的一輩子都有這樣兩個女人,至少兩個——紅玫瑰和白玫瑰。

如果說吳女是他心口上的一顆朱砂痣,是他的紅玫瑰;趙氏就是他的白玫瑰,只是沒有變成飯粒子,而一直在他的心中幽居。所以,繼【詩經·綠衣】裏那哀傷的悼亡之音後,他也在妻子死後寫下了一首深情款款的悼亡詞【鷓鴣天】:

重過閶門萬事非,同來何事不同歸?梧桐半死清霜後,頭白鴛鴦失伴飛。

原上草,露初晞。舊棲新壟兩依依。空床臥聽南窗雨,誰復挑燈夜補衣?

悔與思,都見他俠骨之下的一顆柔心。

原是比翼雙飛齊到蘇州的,趙氏卻中途病故。因此,當故地重遊,多情的他踽踽獨行,感悟人事變遷,心情自是大不相同。他像是在責備自己的妻子,是什麽原因,讓我們同來卻不能同歸呢?留下他一人,如清霜後的半死梧桐,了無生意;如失去伴侶的白頭鴛鴦,心如死灰。

人生一世,草木一秋。昔日舊居仍在,今日卻添新墳,兩兩相依。他仿佛是在告訴妻子,也告訴世人:你去了,但你仍然活在我心裏,就像你從來沒曾離開過。只是,在夜深人靜、風雨相逼之時,他依然忍不住提醒自己,一切都恍如一夢,自己只是一個失了伴的孤魂而已。雨在敲打著他的無眠,對溫馨的渴望使他眼前又浮現出妻子生前為他挑燈夜補衣的情形。

愛的誓言,最後定格在挑燈補衣這一樸素溫暖的生活細節之中。

時間很貪婪——有時候,它會獨自吞噬所有的細節。但只要那份牽掛還有,愛還在,總有一天,我們會老到記不起任何人,卻能清晰地記得你為我補衣的那些點點滴滴。

在江南的煙雨中老去

每個人的生命歷程大致可以有早年、中年、晚年這樣三個階段。

熙豐年間算作賀鑄的早年,這段時間圍繞著帝京,北方的俠氣和單純的愛情是他詞中的主旋律;元祐年間是中年,這段時間他四處輾轉,做著些不起眼的小官,羈旅之思和個人失誌之嘆打並在一起,南北在他的身上漸漸走向融合。紹聖年間,是他的晚年。尤其是大觀三年之後,他絕意仕進,隱居蘇州。漸漸在江南的煙雨中,安靜下來,直至老去。

踏莎行

普都回塘,鴛鴦別浦,綠萍漲斷蓮舟路。斷無蜂蝶慕幽香,紅衣脫盡芳心苦。

返照迎潮,行雲帶雨,依依似與騷人語。當年不肯嫁春風,無端卻被秋風誤。

這首詞借詠蓮訴自己的不遇之幽情。他借用楚騷「香草美人以喻君子」的傳統,將蓮、美人、自我三者融合在一起,寄托他的詞心。

這枝蓮,身處「回塘」淤泥,像極了自己的武官出身或所處之下位;清氣幽香,謂其狷潔芬芳之高尚品格,也是賀鑄的自比;萍舟蜂蝶,路斷媒疏,謂其不合流俗、無人汲引而仕途多阻;紅衣脫盡,芳心自苦,謂其華年逝去、修名不立而精神極為痛楚。賀鑄筆下之蓮花,正是他自己之人格與人生經歷的形象寫照。

賀鑄所生活的時代,正是北宋後期,新舊黨爭異常嚴酷。總的來說,新黨進步,舊黨保守。然而新黨中混有一些個人品質惡劣、靠整人起家的投機分子,亦是不可諱言的事實。因此,這場鬥爭於改革與反改革的是非之爭外,不可避免地又帶有某些爭權奪利、朋黨傾軋的陰暗色彩。賀鑄為人正直,群而不黨,他沒有陷入任何一派,在兩派交替執政的不同時期都曾寫過抨擊時弊的詩篇,當然兩派都不會將他看作自己人而加以提攜。「當年不肯嫁春風,無端卻被秋風誤」,或者就是指自己青年時期初入仕途,正值新黨大權在握,未肯阿附以謀取富貴;及至中午經歷舊黨復辟,又不願曲意趨奉,借此進身,而終於蹉跎歲月、壯誌成空。

種種心境,不一而足。這類詞,在他的集子中比比皆是,而【青玉案】是這類作品中的壓卷之作。

淩波不過橫塘路,但目送,芳塵去。錦瑟年華誰與度?月橋花院,瑣窗朱戶,只有春知處。

飛雲冉冉蘅臯暮,彩筆新題斷腸句,試問閑愁都幾許?一川煙草,滿城風絮,梅子黃時雨!

傳說這首詞是賀方回晚年退居蘇州時,偶見一位女郎,生了傾慕之情寫出來的。且他命名自己的蘇州別業為「企鴻居」,不知此鴻是否是這個翩若驚鴻的女子?

這首詞寫得美。上片之美,美在隱約朦朧,若即若離。「淩波不過橫塘路,但目送,芳塵去」,是目送。此女如驚鴻一瞥般路過他的世界,驚艷了他心底的整個春天,但美人如花隔雲端,只能目送她的背影而去,空中空留她的芳香氣息。接下來以一問一答,寫心隨。錦瑟年華,珠圓玉潤般的美,這樣的美,在月橋花院,在瑣窗朱戶,在春的深處。人不可留,塵亦難駐,目送之勞,惆悵極矣!

下片之美,美在遐思綺麗。「飛雲冉冉蘅臯暮」,這分明是屈原筆下的香草美人之喻,從形之美到神之美,其誌行高潔可想而知。如此佳人,空惹愁腸。所以,接下來又是一問一答,將他的愁寫得形象可視而又鋪天蓋地。閑愁似何?一川煙草,狀其迷離綿延之態。滿城風絮,狀其充盈八荒之廣;梅子黃時雨,寫出愁的重量,仿若梅雨連綿,不停地敲擊著人心,淋濕了整個梅雨時節。這一連串的博喻,將愁寫得可視可聽可感,而妙的是三個喻體草、絮、雨都緊扣眼前的殘春暮景。如此看來,尤勝李清照的「只恐雙溪舴艋舟,載不動許多愁」了。

賀方回因此詞而得名「賀梅子」。

此詞一出,追和者甚眾。那麽,他寫的僅是對理想中的淩波仙子的思慕嗎?不,其中交織著可望而不可即的憾恨與美人遲暮的深長怨嘆,也寄托著他因仕途坎坷、功名未建的深深苦痛。那盼而不來、不知所蹤的淩波仙子,難道不像他失落的理想嗎?那「一川煙草,滿城風絮,梅子黃時雨」般的「閑愁」,難道不是他對前途的迷惘和哀愁嗎?

他抒發的不是他一個人的心聲,而是一個群體的寫照,也是一群江南斷腸客的心聲。

他也越來越迷戀這個江南了。

晚年隱居吳下之後,他在讀書校勘、作詞寫詩以及遊覽湖山風月的生活中度過了余生。這時期,退隱成了他詩詞中吟唱的主旋律。

續漁歌

中年多辦收身具,投老歸來無著處。四肢安穩一漁舟,只許樵青相伴去。

滄洲大勝黃塵路。萬頃月波難滓汙。阿儂原是個中人,非謂鱸魚留不住。

臨江仙

暫假臨淮東道主,每逃歌舞華筵。經年未辦買山錢。筯骸難強,久坐沐猴禪。

行擁一舟稱浪士,五湖春水如天。越人相顧足嫣然。何須繡被,來伴擁蓑眠。

懷抱明月,退隱江南,不失為一種明智的選擇。江南的煙雨洗去未央之客心,也算是對自己靈魂的一種圓滿的安排了。