大家都知道佛教在中國文學藝術發展史上發生過深刻影響。這影響具體地說表現在兩方面:

一方面是關於形式的,也就是技巧的;一方面是關於內容的,也就是精神思想的。

大家都知道佛教在中國文學藝術發展史上發生過深刻影響。這影響具體地說表現在兩方面:

一方面是關於形式的,也就是技巧的;一方面是關於內容的,也就是精神思想的。

比如佛經的誦讀啟發了中國詩人對音律規則的認識,而在思想上激發了若幹中國詩人對禪境的追求。

在繪畫雕塑上,佛教帶進了許多新的技法,而在內容表現方面產生了大慈大悲、莊嚴而肅穆的佛像。

佚名【宋緙絲佛像軸】

現藏於台北故宮博物院

佚名【宋緙絲佛像軸】

現藏於台北故宮博物院

書法的情形相當不同。隨著佛教而來的印度文化,並沒有書法,所以在形式方面不可能帶來新的技法。

在內容方面,是不是中國書法也曾試著表現佛教精神呢?歷史上有不少以書法名世的僧人,他們的書法是不是表現佛教精神呢?六朝隋唐留下大量佛經抄本,這些抄本,書體表現佛教精神嗎?這些朝代還留下石窟造像的題記,這些題記的風格表現佛教精神嗎?

在文學方面,中國詩人散文家曾追求過禪的意境,在書法上也有過這樣的追求嗎?禪宗主張「掃除文字」,即無文字,又如何有書法?但是既有排斥文字的哲學議論,又有排斥文字的禪詩,當然也可以有排斥文字的書法,這樣的書法是如何表現的呢?……

這些是本文應該討論的許多問題,但是有些問題由於材料缺乏或古人不曾註意,本書既討論古代書法理論,也就從略了。

最早的佛教書法遺物是佛經抄本和造像題記。

名書法家也有時抄寫佛經,這些抄本往往見於記錄。至於非名家所抄的佛經,則少為人註意,偶然為人註意到,並記錄下來,像歐陽詢跋遺教經:

近有得唐人所書經題,其一雲薛稷,一雲僧行敦書者,皆與二人所書不類,而與此(指遺教經)頗同,即知寫經手所書也。然其字亦可愛,故錄之。蓋今士大夫筆畫能仿佛乎此者鮮矣!

這樣的記載實在是很稀有的。

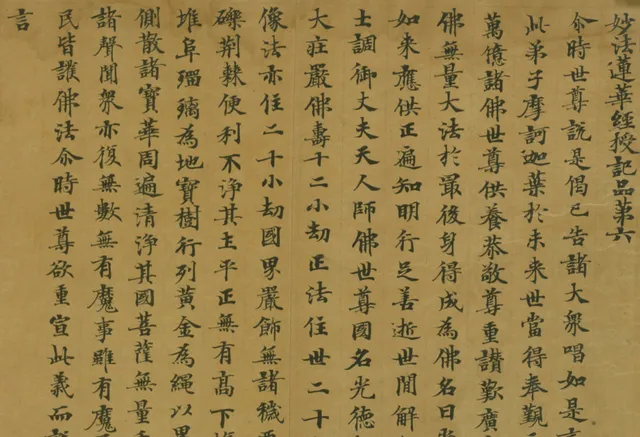

敦煌所發現南北朝隋唐抄本中,有極為精美的書法,反映一種宗教信仰的虔誠,很可以和西方中世紀僧侶的聖經抄本相比較。可惜到目前為止,這些抄本復制發表的很少,更沒有人從書法觀點,作整理和研究。

【妙法蓮華經】(局部)

敦煌寫經

【妙法蓮華經】(局部)

敦煌寫經

北朝造像題記的命運比較不同。從清代碑派書家的重新發現和大力提倡以後,備受重視,激起了書法史上的一個狂飆運動。康有為的【廣藝舟雙楫】可以說是一首北碑的贊歌。他曾說到當時碑學之盛:

迄於鹹同,碑學大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑寫魏體,蓋俗尚成矣。

在這以前,北朝書法是頗受卑視的。比如【顏氏家訓】就有:

北朝喪亂之余,書跡鄙陋,加以專輒造字,猥拙甚於江南。

作【金石萃編】的王蘭泉說:

北魏人頗多誌墓者,然其時屢經喪亂,地盡邊圉,所誌者大抵武臣悍卒,或出自諸蕃,而田夫牧隸,約略記之,其書法不參經典,草野粗俗,無足怪者。

【楊大眼造像記】

北魏

現藏於中國國家圖書館

【楊大眼造像記】

北魏

現藏於中國國家圖書館

站在正統書法發展的觀點上,北魏是一大退步:字的大小不一致,豎畫不正,橫畫不平,錯字百出,一派稚拙模樣,但是包世臣、康有為等人所發現的,也就是這稚拙的美,康有為有所謂「拙厚中皆有異態」,這樸質倔強出自北方外來民族的慓悍氣質,並非宗教的,更非佛教的,這稚拙意味和歐洲十二、三世紀的羅芒時期雕刻很相似,和希臘、羅馬雕刻比起來,羅芒的雕刻稚拙得簡直可笑。但是如果我們擺脫古典的觀點,用藝術起源的眼光看,便可以察覺那裏面所含藏的誠恪、熱情、創造力。

漢末的許多碑,像【史晨】【韓仁】【曹全】,都已達到高度的純熟調諧、完美,但是已經太純熟,太精致,反不如北朝書法家,以笨拙的技法和物質相搏鬥留下來的痕跡更為動人。

北朝造像題記應該和造像一起欣賞觀察的。我們雖然不能確定書寫者就是刻像者,但題記的鐫刻痕跡非常顯著,掩過了書寫的筆意,造像峻瘦硬風格和書法的斬刻風格完全一致。

在雕刻的成就上,北朝造像多數達到了極高峰,但不幸向來文人把雕像視為工匠的藝術,於是被忽視了。盡管造像和題記同刻在一塊石壁上,他們只看見文字,看不見造像。清代碑派書家把題記發現了,仍然遺忘了雕刻。其實康有為用來贊美題記的一切用語也可以用來贊美那許多雕像:骨血峻巖,瘦硬峻拔,豐厚茂密,拙厚中有異態。

相反,西方研究中國藝術史的專家對於北朝石雕給予極高的評價,法國漢學家R. Groulset在【中國及其美術】一書中說:「魏的雕刻——無論是亡於534年的北魏或其後繼者,534年之後的東西魏——代表人類宗教藝術的一個高峰」,而他們忽視了題記。

【釋迦五尊像】

東魏武定二年

現藏於伊莎貝拉-史超活-加德納博物館

【釋迦五尊像】

東魏武定二年

現藏於伊莎貝拉-史超活-加德納博物館

佛經抄本和造像題記的書寫者大都不傳姓名,康有為比作「江漢遊女之風時,漢魏兒童之謠諺」,並且說: 「有後世學士所不能為者」 (【廣藝舟雙楫】第十六章) 。 梁啟超稱他們為「平民書家」,把他們的書法比作漢代樂府,書法本可說是一種文人專有的藝術,基本上和沒有識字機會的勞動人民是脫離的, 但在歷史上,也曾有過和工匠結合了的書法,而產生了非常的異彩,那就是銅器的銘文,瓦當文、石刻題記。

智永是梁陳隋間人,號永禪師,是王羲之七代孫,在書法傳授繼承上,他是重要的一環,包世臣【述書·下】:

智永是梁陳隋間人,號永禪師,是王羲之七代孫,在書法傳授繼承上,他是重要的一環,包世臣【述書·下】:

唐韓方明謂八法起於隸字之始,傳於崔子玉,歷鐘王以至永禪師者,古今學書之機栝也。

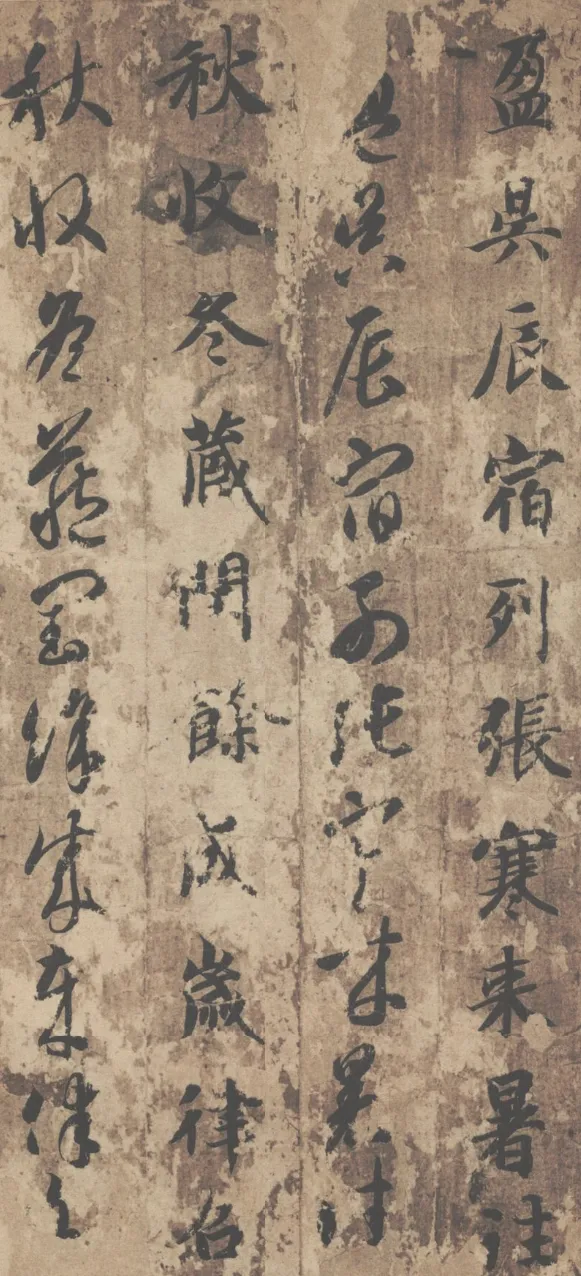

在承先上,他繼承了蔡、崔、鐘、王,在啟後上,他把書法傳給虞世南,啟發了唐書法家的第一代人物。這是縱的方面。橫的方面,他寫過千字文八百本散給江南諸寺,這些千字文顯然是給人們,特別是抄經的僧徒作範本用的,對當時一定有相當大的影響,對後代影響則是有記載可查的,張旭、孫過庭、歐陽詢、褚遂良、懷素諸人都臨過。宋、元、明書家也都臨過,所以智永是書法藝術教學上起示範作用的重要人物。蘇軾跋葉致遠所藏禪師千字文的話便有:

永禪師欲存王氏典型,以為百家法祖,故舉用舊法,非不能出新意求變態也,然其意已逸於繩墨之外矣。

意思是他的書法極合標準,有規範性,可以作為學習書法的範本,但同時其優美,又能超於規律之上。

智永【真草千字文】

紙本墨書,隋,29.3 x 14.2 cm

智永【真草千字文】

紙本墨書,隋,29.3 x 14.2 cm

他的風格明麗和潤,蘇軾比之於陶淵明詩:「永禪師書骨氣深穩,體兼眾妙,精能之至,反造疏淡,如觀陶彭澤詩,初若散緩不收,反覆不已,乃識其奇趣。」這一種風格很難說是特別代表佛教精神的,相傳他曾在樓上學書三十年,用廢的筆裝在十大缸裏,埋成一個大塚,可見他對書法的熱忱苦學,【宣和書譜】記載他傳世墨跡中就沒有一種佛經,他是一個過著僧徒生活而獻身藝術的書法家,據說,向他求書的人太多,連門限都踏穿了,後來用鐵皮保護起來。

關於智永有一事需要交待,是蘭亭的問題,是1965年郭沫若先生首次提出王羲之蘭亭序是智永所撰所寫的論斷曾一度引起熱烈的辯論,我以為今傳馮承素纂的蘭亭是根據智永的臨本,也就是唐太宗所獲得的蘭亭序,並非王羲之原稿,也非智永的偽作,而是智永的一個原本。

懷仁是唐高宗時

(七世紀)

僧人。

他並不是著名書家,

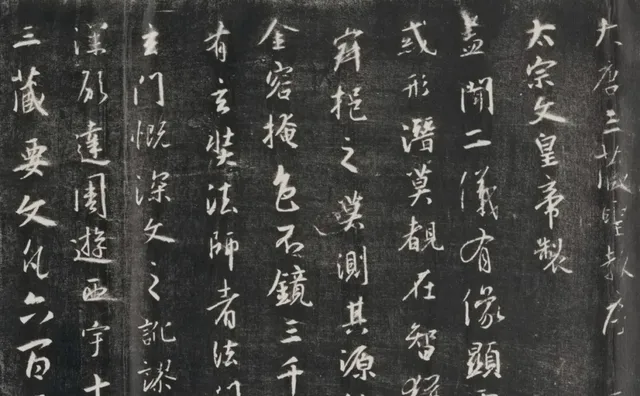

但他作了一件工作使他的名字在書法史上流傳下來,就是集了王羲之行書字刻成【大唐三藏聖教序】。

同碑上還刻有述三藏經和心經。

集字不是創作,但這一集字工作作得很認真,摹刻也精細,後來受到重視,竟成為王羲之書法之一。

在這裏我們必須把集字的一些問題討論一下。

懷仁是唐高宗時

(七世紀)

僧人。

他並不是著名書家,

但他作了一件工作使他的名字在書法史上流傳下來,就是集了王羲之行書字刻成【大唐三藏聖教序】。

同碑上還刻有述三藏經和心經。

集字不是創作,但這一集字工作作得很認真,摹刻也精細,後來受到重視,竟成為王羲之書法之一。

在這裏我們必須把集字的一些問題討論一下。

有人給聖教序以極高的評價,葉鞠裳【語石】說:

集字始於懷仁,唐以前未聞也。集右軍書者多矣,惟聖教序鉤心鬥角,天衣無縫,大雅以下,瞠乎其弗及也。

郭允伯說:

懷仁當元皇弘文之景運,值右軍真跡之麕萃,乃能湊合展縮,遂入神解,豈天地精英之氣,不欲遽泯耶?

但也有人作反面的批評的。朱和羹【臨池心解】說:

孫退谷雲:能學定武蘭亭一分,即有一分得力,惟一學【聖教】,則渾身板俗矣。蓋懷仁此序集右軍字,宋人已薄之,呼為院體,謂院中習以書誥敕,士夫不學也。

至於為什麽不好,趙宧光在【寒山帚談】裏解釋道:

集古諸帖,豈惟修改誤人?即其顧盼起伏,略不可得矣。

名家作書行款上下尚不可移易,況集取強合乎?

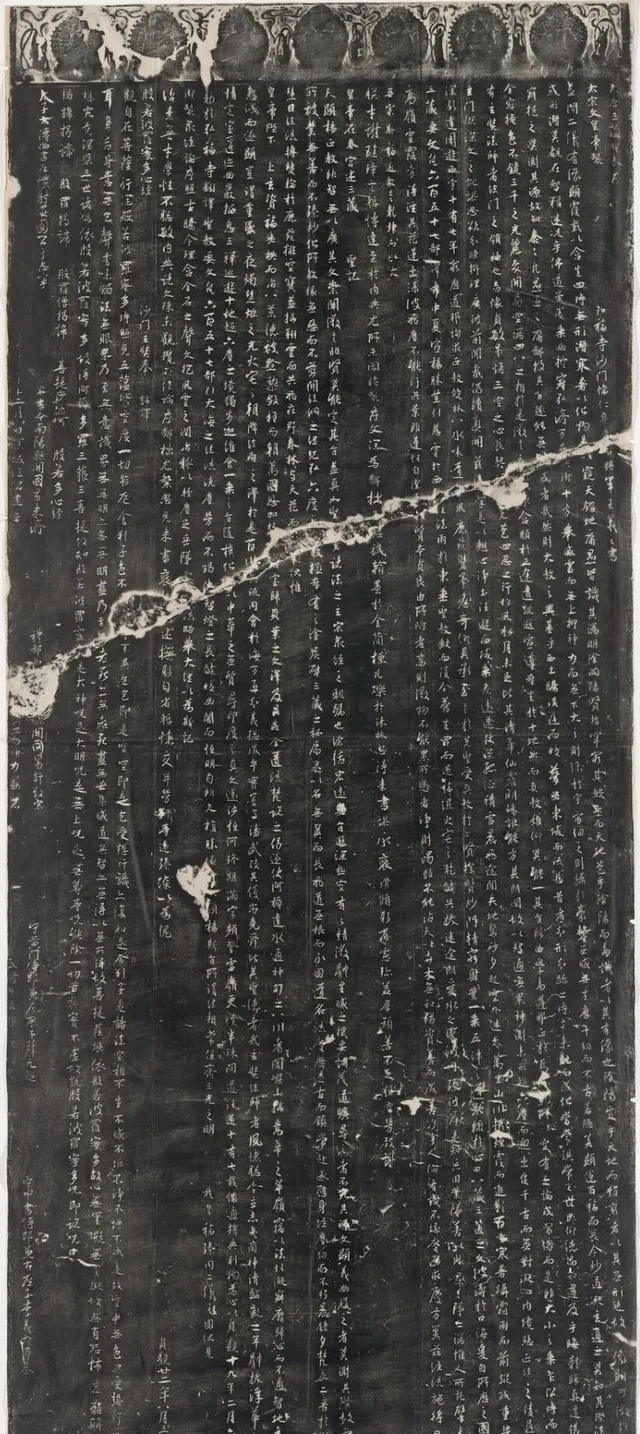

懷仁【集王聖教序】

紙本,唐,315.3 x 141.3 cm

現藏於西安碑林博物館

懷仁【集王聖教序】

紙本,唐,315.3 x 141.3 cm

現藏於西安碑林博物館

趙宧光的批評是正確的,行書草書的特征就在上一筆與下一筆,上一字與下一字,緊湊接續,氣勢不斷,前字後字有承啟、搭接的關系,所以同一字在不同的地方就有不同的寫法。 王羲之的字尤其如此,姜夔曾談道: 「右軍書,羲之字,‘當’字,‘得’字,‘深’字,‘慰’字最多,多至數十字,無有同者,而未嘗不同也,可謂縱欲不逾矩矣」, 懷仁把王字都拆散開來,孤立起來,另行拼湊,當然不可能保存王字原有的精神 ,趙宧光所謂: 「即字字羲之,非羲之矣」 (【寒山帚談】) 。

試看聖教序中出現較多的幾個字,像「之」「也」「者」「大」「文」「能」「有」……有的字懷仁也曾試著找到三四種不同的寫法,但究竟不夠,完全同形象的字便重復出現了,有的多到十幾次。註意看去,是非常刺眼的。當然懷仁在集字工作中的確努力作了「湊合展縮」的功夫,使字與字之間有一定的配合,但說到「天衣無縫」則是失當的。

懷仁【集王聖教序】(局部)

懷仁【集王聖教序】(局部)

聖教序若有一價值,那是復制了王羲之的行書,可以當作查王羲之寫法的「行書匯」。但是我們又知道懷仁采用了許多蘭亭序中的字(翁方綱曾找出六十多個),蘭亭序忠實性既有問題,那麽聖教序當作王字匯的價值也有限了。我們可以說這是唐初人心目中的王羲之行書吧。拿來當作行書範本學習寫行書,也還是可以的,元鄭杓和明豐坊都把聖教序列入學習行書的主要範本,也許因為字字截開,所以比較容易學習,但是當作王羲之書法來欣賞則不可。

書法史上最著名的書僧應該推懷素

(737或725-788或800)

。

書法史上最著名的書僧應該推懷素

(737或725-788或800)

。

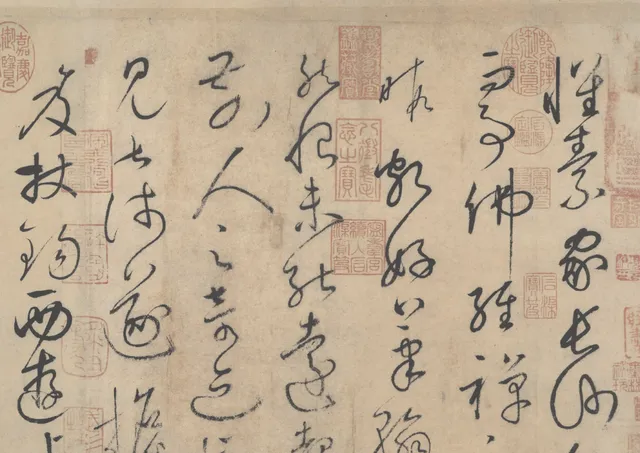

他的書法最為人所知的是【自敘帖】,這是一篇敘述他學書經過和書法成就的文章,一開始便說:

懷素家長沙,幼而事佛,經禪之暇,頗好筆翰。

懷素【自敘帖】(局部)

紙本長卷,唐,28.3 x 755 cm

現藏於台北故宮博物院

懷素【自敘帖】(局部)

紙本長卷,唐,28.3 x 755 cm

現藏於台北故宮博物院

這些話使人感到他把經禪和筆翰分為兩樁事,書法只是「經禪之暇」的愛好,但是他後來到京都長安,出入權貴之門,當眾揮毫,興意飛揚,完全以一大藝術家的姿態出現,【自敘帖】全篇,大段地抄錄了時人對他的歌贊,或文或詩,描寫他的草書的神速與奇妙,但是在敘中引錄十幾個人的詩文中,把他的書法和佛法聯系起來的,只有錢起的兩句詩:

狂來輕世界,醉裏得真如。

酒本是佛法五戒之一,在嚴守戒律的僧徒聽到這話,恐怕會大叱:「酒肉和尚欺人太甚!」釋貫休自己也是能詩、能書的藝術家,所以在他的【懷素上人草書歌】裏,直截了當地寫:「師不談經不坐禪,筋骨唯於草書妙」。

懷素的創作方式實在是一種追求個性解放的浪漫主義,但同時排斥濃厚的情感,根據佛家道理追求簡淡枯索的意味,他的酣醉不是曹操的「對酒當歌,人生幾何」,也不是李白的「呼兒將出換美酒,與爾同銷萬古愁」,而是用酒作為刺激,創作一種超乎悲歡之上的藝術。

劉松年【醉僧圖】

絹本設色,南宋,95.8 x 47.8 cm

現藏於台北故宮博物院

劉松年【醉僧圖】

絹本設色,南宋,95.8 x 47.8 cm

現藏於台北故宮博物院

具體分析他的書法特點,至少有以下兩點值得提出來:

一、筆觸細瘦

韓愈【送高閑上人敘】曾對僧人的書法作徹底的否定,他以為書法是一種藝術,而藝術表現人生和現世,如果視人生世界為虛幻,心如枯井死灰,就不可能創作真藝術,這意見是相當極端的,基於佛家的世界觀,也仍然可以創造一種藝術來,懷素的草書筆觸甚細,【自敘帖】當然最是代表,像用鋼筆寫出來的,在紙上少有頓壓,反映出情感上沒有悲歡的高潮與低潮,又反映拒絕和外界作密切的大面的接觸,對生活現實維持一個距離。只在這距離上冷觀世界。

二、運筆迅速

禪宗主張以心傳心不立文字,既然不立文字,更如何有書法?禪師們一方面蔑視語言文字,一方面他們又知道非用語言文字不可,所以他們運用的語言文字是排斥語言文字的語言文字。他們的公案逼使門徒退到語言文字的窮途懸崖,在那裏作最後絕望的一躍,頓悟到語言文字所範圍不住的那一邊的真理。在書法上也有反文字的書法,反書法的書法麽?懷素似乎是用了作字的迅速來表現書法的反書法特質的。

【自敘帖】裏所列的許多詩文都一致描寫到他揮毫的「迅疾駭人」。以高速度寫草書的人很多,但一般的草書使人感到作者在高速的頓挫變化中所得到的類乎舞蹈的愉快,懷素的草書只是純速度,沒有抑揚頓挫,筆鋒似乎要從才寫成的點畫中逃開去,逃出文字的束縛,牽絆,沾染。一面寫,一面否認他在寫,「旋說旋歸」,文字才形成,已經被遺棄,被否定,被超越,文字只是剎那間一念的一閃,前念後念,即生即滅,「於念而無念」,「說即無,無即說」,才一閃,已成過去,已被推翻,即寫即無。

懷素【論書帖】 紙本墨書,唐,38.5 x 40 cm 現藏於遼寧省博物館

懷素自己可曾意識到他的書法和佛教思想的關系? 可能並不曾,他只是直覺地這樣表現了的。

把書法和佛意、禪境溶合起來的論說當然也有,但總嫌空洞,比如【宣和書譜】裏講到貫休說:

把書法和佛意、禪境溶合起來的論說當然也有,但總嫌空洞,比如【宣和書譜】裏講到貫休說:

作字尤奇崛,至草書益勝,崛峻之狀可以想見其人。喜書千文,世多傳本,雖不可以比跡智永,要自不凡。

講到文楚:

所書千文,落筆輕清,無一點俗氣,飄飄若飛雲之映素月,一見使人冷然有物外之興……至若亞棲䛒光之徒,鹹以詭詼譎怪相誘誇,而文楚獨以清約自成一家。

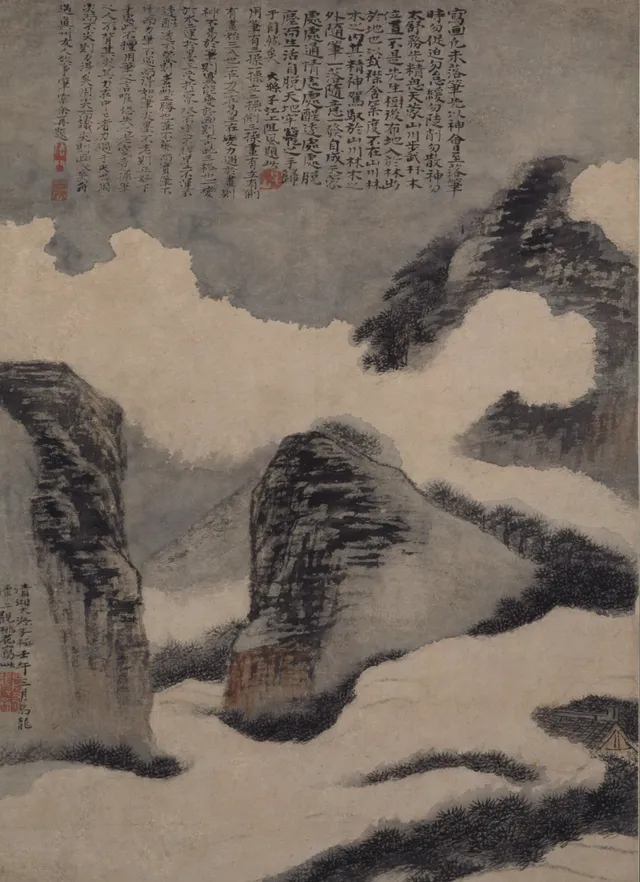

明末清初四大畫僧之一的石谿曾在題畫中寫道:

稍有余暇,以筆墨作供養。

這話的確是說把藝術創作和佛事同一起來,至於石濤在題贈劉石頭的雪景詩裏說:

枯禪我欲掃文字,都為高懷漫賦詩。

石濤的藝術家氣質終究多於禪僧氣質,當然如果擴大「禪」的意義說,「擔水砍柴無非妙道」,那麽「寫字、畫畫亦皆妙道」,但我們必須承認禪詩、禪畫、禪書都有它的一定的特點的,石濤的書畫不突出地代表禪畫和禪書。

石濤【雲山圖軸】

紙本設色,清,45.1 x 30.8 cm

現藏於故宮博物院

石濤【雲山圖軸】

紙本設色,清,45.1 x 30.8 cm

現藏於故宮博物院

表現禪意的書法應是在日本得到充分的發展,否定文字的書法不限於前面在懷素一段中所說細瘦與迅速,也還有其他方式來表現禪意味的,比如用敗筆,用極枯筆,用兒童樣的笨拙筆,把字寫散,散成圖畫,寫密,密成烏團…… 總之是把文字性從書法中擠出去,或者把藝術性,技巧性擠出去, 可以舉的例子,像良寬和尚的楷書,北島雪山的行草,德川家康寫的「日課經本」。 最可玩味的是良寬和尚的字,我們既限於講中國書法,這裏不多談了。

本文原載香港【書譜】雙月刊第7卷第3期,1981年6月。