有一位作家,在探尋自己歷史意義的道路上似乎顯得有些迷茫,然而,這種迷茫與另一位作家丁玲的迷茫,雖形式不同,卻頗有相通之處。

浩然,這位來自河北的農民作家,憑借著頑強的意誌和不懈的努力,自學成才,迅速在文壇嶄露頭角,其作品層出不窮,這在當時已堪稱奇跡。

然而,他和丁玲一樣,都生活在那個特殊的時代。

我們不能否認,【艷陽天】這部作品在浩然創作生涯中的裏程碑意義。它熱情謳歌了英雄人物肖長春,贊揚了農民走社會主義道路的積極性,同時也對馬之悅和「地主」馬小辮進行了批判。

這部作品明顯帶有鬥爭的鮮明烙印,是那個時代主流意識形態的生動體現, 作家孫犁甚至說:「浩然的每部作品都內建原罪,自誕生的那刻起,充滿了血與淚。」

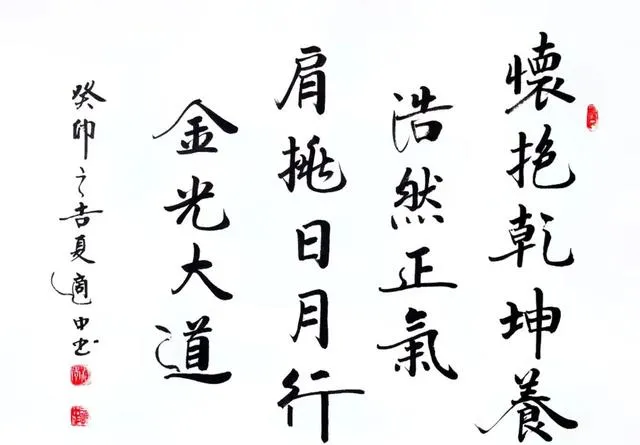

隨後,浩然又創作了【金光大道】,這部小說在【艷陽天】的基礎上更進一步強化了鬥爭的主題。在創作過程中,他更加自覺地適應主流意識形態的要求,貫徹典型化的創作方法,將個體人物形象的意義與作家的本身體驗緊密結合,共同融入了他所認同的歷史敘述之中。

然而,正是在這種被改造、被強化的文化背景下,浩然的創作不可避免地被打上了「左」的銘印。這並非單純是他個人的問題,而是當時中國社會特定歷史條件下的必然產物。

但問題在於,隨著時代的變遷,我們是否應該重新審視和反思這些帶有「時代」銘印的作品?

在新的歷史時期,全民大反思的思潮湧動,人們開始更加客觀地看待過去的問題,尋求新的思想解放。

關於浩然及其作品【金光大道】的爭議,實際上是他自己挑起的。我們並非要完全否定這兩部作品的文學價值,但我們必須指出其中存在的「左傾」銘印是時代進步的產物,也是作家進步的契機。

如果浩然能夠以更加開放和包容的心態面對這些爭議,他或許能在新的歷史條件下取得更大的成就。然而,遺憾的是,他選擇了固步自封,以曾經的恥辱為榮,這無疑給中國文壇帶來了損失。

浩然的「榮辱顛倒」,雖然與丁玲的「榮辱顛倒」形式不同,但同樣值得我們深思和警惕。

在【艷陽天】和【金光大道】這兩部作品中,似乎有一位至高無上的神明,以她那俯瞰一切的上帝視角,無時不刻地統禦著全域。她不僅掌握著人物生存的外在環境,更是深入到每個人的內心深處,用她那充滿智慧的目光洞察一切,實際上成為了真理的傳遞者和捍衛者。

整個文本仿佛是在權威眼光註視下進行的,那些來自這個眼光的資訊被精心處理成英雄所需要的「神諭」,在他們困惑時給予指引。

英雄的成長歷程,相較於普通人的奮鬥史,更多地體現出一種外在的、由更高權威選擇的結果,而非僅僅依賴於他們自身的努力。只要他們自覺地遵循感召,就能步入尋求真理的坦途,即便面臨困難,也不會導致災難性的結果。

在這種「神諭」的協助下,英雄們與困難抗爭的價值更多地成為了展現「神諭」正確性的舞台,他們自身的人格魅力也主要來源於對「神諭」的堅持,而非透過自身掙紮矛盾的痛苦蛻變。

這是一種安全的「英雄歷險」,它弘揚了「好人必有好報」的樸素道理,同時也強調了謹遵神諭的重要性。

從兩部作品的結尾處理中,我們也能看到作者主動營造史詩性質的努力。英雄的勝利和「神諭」的昭示,必然要以昂揚的姿態加以展示,文本也必須在各個方面體現這一成果。

在【金光大道】的結尾,羅旭光慷慨陳詞,再次重申了「神諭」的精髓,引發了芳草地人民的狂呼和掌聲,將勝利的喜悅昇華為群體的狂歡。

在【三裏灣】的深邃世界中,王玉生全身心投入到合作社的「技術革命」之中,那份對集體的執著讓他毅然決然地與自私自利的妻子小俊劃清了界限,離婚的決定彰顯了他心系集體的高尚品質。

然而,玉生的生活並非一帆風順,他很快便陷入了情感的糾葛之中。中學畢業的團支書範靈芝,如同一株真正的靈芝,美麗而聰慧,她的眼神中逐漸流露出了對玉生的傾慕。

然而,玉生那不高的學歷——僅僅高小畢業——讓靈芝在玉生與富農馬多壽的兒子馬有翼之間陷入了深深的猶豫。

馬有翼,身為中學畢業生,以「知識分子」的身份讓靈芝忽略了他的富農家庭背景,長久地駐足在他的世界裏。這種選擇背後,無疑隱藏著耐人尋味的價值判斷方式。而馬有翼在經歷個人的掙紮,成功透過「家庭革命」使父母轉變思想後,最終與金生、玉生的妹妹玉梅結成了姻緣。

這種先進與落後的結合,恰似「人民內部矛盾」最為浪漫而溫情的解決之道。

相較於玉生的情感糾葛,【創業史】中的梁生寶則經歷了更為曲折的婚戀歷程。他的童養媳因病離世後,他與「湯河上頂俊的女子」徐改霞之間那份久經磨礪的情感終於迎來了綻放的契機。

然而,徐改霞的身邊同樣有一位追求者——郭世富的兒子郭永茂,他身為中學生,家境富裕。但改霞從未因永茂的學歷而動搖,她對他的自私自利思想嗤之以鼻,甚至將他的情書交給了代表主任。

郭永茂的遭遇與【三裏灣】中的馬有翼形成了鮮明對比,它揭示了陣線已經日趨嚴密,知識分子已無法再憑借「知識」來超越意識形態的界限。盡管郭永茂除了書信中的自私自利外並無其他劣跡,但他在愛情中的挫敗卻是一個時代的縮影。

梁生寶最終選擇了放棄與徐改霞的愛情,有意無意地促成她進城工作,離開了他們共同生活的蛤蟆灘。他轉而與一位「紅赯赯的臉盤」、高大強壯、手腳粗大的農村婦女劉淑良確立了戀愛關系。

敘事者透過這一選擇,將愛情婚姻的選擇視為革命者成熟的重要標誌,合作社主任的妻子必須是莊稼好把式。然而,這種對革命理性的過度強調,對於源自肉身的感性需求卻顯得過於強硬和冷漠,這在一定程度上削弱了讀者對革命的向往。

事實上,即便是敘事者,在描述改霞離去時,也流露出了一絲惋惜之情。

與梁生寶形成鮮明對比,【艷陽天】中的蕭長春與童養媳的關系深厚,兩人共同養育了一個孩子,這一細節不僅彰顯了蕭長春堅定(而非梁生寶對童養媳的疏離所折射出的「個性自由」追求)。

當童養媳不幸離世(這恰好是1950年新婚姻法頒布之際,或許敘事者有意無意地借主人公的婚變來展現這一法律所帶來的社會解放意義),蕭長春並未沈溺於個人情感的悲痛之中,而是贏得了東山塢最動人的姑娘、團支書焦淑紅的青睞,兩人確立了深厚的戀愛關系。

相較於梁生寶的婚姻無奈,蕭長春的愛情故事無疑更加圓滿,這種敘事安排無疑進一步增強了「革命」在讀者心中的吸重力和感召力。

有人質疑:「假若沒有鬥爭這條貫穿始終的動力線,浩然能否將生活中的各色人物巧妙地融入到‘東山塢’這個宏大的敘事框架中,其創作又能否從狹隘的視野走向廣闊的天地?」

然而,實際上,正是浩然無條件地接受了以鬥爭觀念指導創作的原則,使得【艷陽天】的藝術世界顯得略顯單薄。

這種單薄主要體現在人物外部關系和內心世界的簡化上,進而導致了作品第二、三卷與第一卷之間的藝術落差愈發明顯。

一方面,為了「把英雄放到階級鬥爭的場景中去表現」,浩然刻意簡化了人物的社會關系和實踐關系的豐富性和復雜性,將其簡化為兩大陣營之間的對抗性關系。

蕭長春和馬之悅成為了正、反兩大集團的核心人物,而其他角色則不可避免地被嵌入到這一鬥爭的「典型環境」中,用以展現和印證「鬥爭越來越深入,越來越復雜」的「本質規律」。

因此,蕭長春等農村幹部的首要任務就是「排隊伍」,「為自己調兵遣將」。當這種布局完成後,作品的第二、三卷便完全以兩大陣營之間的生死沖突為主線,而形象的刻畫和性格發展的描寫則被淡化。

另一方面,鬥爭的模式也必然導致對人物內心世界描寫的沖淡和簡化。我們不難發現,在【艷陽天】的後期創作中,浩然對農村生活的真實體驗與對階級鬥爭觀念的信仰遵奉已經融為一體,成為他內在的理性自覺。

因此,韓百安的小農心態、焦二菊的潑辣直爽、啞巴的內秀憨直等性格特質,都被當作了階級鬥爭本質的外化形態。同樣地,階級鬥爭的規律和要義也必然會在情節中有所體現,如馬小辮持刀殺人、彎彎繞放雞糟蹋集體的莊稼、馬老四用自己的口糧餵集體的牲畜、馬翠清和韓道滿因階級出身時而和解時而冷戰等。

這些情節雖然試圖反映現實生活的本質真實,但由於浩然對生活本質和現實人物的片面理解,使得作品在反映現實生活方面顯得有所局限。

浩然在工農兵文學方向中的獨特貢獻,是研究其文學地位不可或缺的一環。自現代文學興起以來,文學大眾化的追求便成為了一個不斷探索的課題。延安文藝講話之後,更是明確提出了文學要服務於工農兵,但這一理念在現實中遭遇了不少困難,知識分子與平民、農民之間的閱讀鴻溝始終未能完全彌合。

盡管趙樹理的創作曾被視為大眾化的典範,但其作品更多地還是吸引了有知識背景的讀者。而浩然,卻以其獨特的魅力,讓【艷陽天】這樣的作品深入到了廣大農民的心中,成為了他們生活中的一部份。

【艷陽天】不僅僅是一部文學作品,更是當時農村合作社間友好往來的象征。它像是一面旗幟,引領著農民們共同追求美好生活的夢想。為了更貼近農民讀者的閱讀習慣,浩然在創作過程中精心刪減情節,使語言更加通俗易懂。

1965年,人民文學出版社出版了【艷陽天】的第一卷農村版,隨後便收到了數以萬計的讀者來信,足見其影響力之廣泛。這部作品後來還被長春電影制片廠改編成電影,由人民美術出版社改編成連環畫,甚至在中央廣播電視台以廣播劇的形式播出,使得更多不識字、不讀書以及偏遠山區的人們也能一睹其風采。

更為動人的是,據扮演【西沙兒女】男主人公陳亮的張連文回憶,他曾去青島嶗山的一個村子,那裏的支書夫婦因為讀了【艷陽天】而結緣,成為了一對恩愛的夫妻。他們吃飯時,書記念出書中的一句,妻子便能自然地接出下一句,這種默契和共鳴讓人深感震撼。

浩然作為一位從工農兵業余寫作者成長為專業作家的典範,他的創作具有創作主體與創作物件統一的獨特性。他不僅是新中國歷史中成長為作家的一名農民,更是為新中國的主體物件——農民服務,他的作品被農民所接受,這種三位一體的統一性使得他的創作在工農兵文學方向中占據了舉足輕重的地位。

在當今社會,雖然「農民寫」的底層寫作逐漸受到關註,但與浩然當年的地位和待遇相比仍有不小差距。從自豪、自信到心酸、自卑的農民寫作變化,讓我們不得不反思「工農兵文學」的真正含義。

在農民依然處於社會底層的當下,我們更應該深入挖掘浩然的文學意義,思考他筆下的農民理想主義情懷對當今實利社會的啟示。在普遍心酸的底層生存狀態中,他那種昂揚向上、受人尊重的農民情懷,無疑為我們指明了前進的方向。

深入探討浩然的作品與文學貢獻,對於理解十七年文學、文革文學以及新時期初期文學具有不可或缺的關鍵意義。浩然的創作為我們開啟了一扇了解社會主義時期農村生活的視窗。

鑒於中國作為農業大國的背景,關註占據國家主要人口、生活方式和思維方式的農民群體,是文學義不容辭的責任。浩然以「寫農民、為農民」為宗旨,其筆下的農民形象構成了新文學農民人物長廊中不可或缺的一環。

不僅如此,在同時代的農村小說創作中,浩然的作品獨樹一幟,具有鮮明的個人風格和時代特色。因此,對浩然及其作品的研究,不僅是為了更好地理解他個人的文學成就,更是為了清晰梳理和認識這一段文學史的發展歷程。

關於浩然的研究,歷來是當代文學領域持續不斷的話題。每個時代的研究者都會從各自的角度和立場出發,得出不同的結論。今天,當我們再次提起浩然,必須以一個全新的、客觀的視角來審視。