「人的一生,很像是可以醒在不同時空中的夢的萬花筒。」

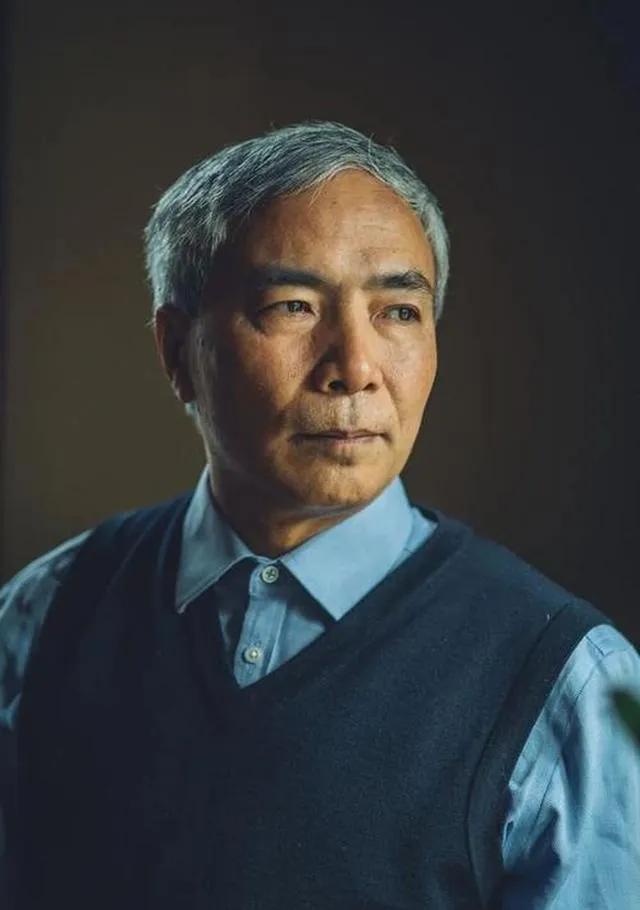

這是印在【登春台】封面上的一句話,【登春台】是茅盾文學獎得主、清華大學中文系教授格非暌違四年的全新長篇小說。

出生於1964年的格非,至今已筆耕不輟近40年,新近由譯林出版社出版的【登春台】,延續了格非創作脈絡中對現代文明的關切,四個充滿「命運感」的人物故事,滲透著作者對中國社會廣泛精微的考察,和對人性、自我等命題的綿綿哲思。

關聯性

【登春台】聚焦1980年代至今40余年裏四個人的命運流轉,沈辛夷、陳克明、竇寶慶、周振遐,分別從江南的笤溪村、北京的小羊坊村、甘肅雲峰鎮、天津城來到北京春台路67號,他們供職於同一家物聯網公司,又在若即若離中,展演著自己的故事。處於江南鄉村家庭旋渦中的沈辛夷,在逃離與順應中進退維谷;深愛妻子的陳克明,卻不可避免地陷入出軌的危險;陰郁的「野人」竇寶慶,懷揣秘密,在人群中獨行;業已退休、烹茶養花的企業家周振遐十分確認自己正處於幸福之中,對死亡的恐懼卻依舊與他如影隨形。

小說以四個人物的姓名為題分為四章,講述各自的故事,並在頭尾接續序章與附記兩個部份。四個人物的故事既相對獨立,又彼此聯結。故事漸漸拼湊成全貌,帶讀者離開地面,回望時代。

在【登春台】的新書分享會上,格非說到了5年前開始醞釀這部小說時想到的一個核心概念:關聯性。格非出生在農村,「17歲前仿佛生活在另外一個世界,基本沒出過縣城,和外面的世界沒有任何關聯性」。17歲到上海讀書,後來又到北京工作,去過世界上很多地方,對「關聯性」有了越來越深切的體會,「仿佛所有的陌生人都能關聯起來」。但格非覺得,光有對「關聯性」的體認和思考還不足以形成一部長篇。「從2019年開始,我每天都會有一個多小時的晨跑,跑步時思維特別活躍,會把很多想法記錄到本子上,記了厚厚一本。真正動筆寫【登春台】,用了兩年時間。」

書名為什麽叫「登春台」?格非說彼時自己正在看高明的【帛書老子校註】,做了很多筆記,老子【道德經】第二十章有言:「眾人熙熙,如享太牢,如登春台。」格非在筆記中寫標註——「此可做題目」。而所謂「眾人熙熙」,正和格非醞釀這部小說時想到的「關聯性」概念密切相關,「眾人熙熙」,就是里耳克所謂的「偉大的蕓蕓眾生」,是法國存在主義哲學家所謂的「他人」。

生命的潛能

人與人之間的「關聯性」會編織成網,格非說,我們跟一個人打交道,會體會到海德格爾的「常人」概念,「換句話說,你面對的不僅是一個人,還有這個人背後的無形的力量」,這種力量來自制度、習俗等等規定性的東西,如果受這種規定性的制約而隨波逐流,那麽你將進入一種「自動化生存」狀態,生命往往會因此而「糾結」,而「痛苦」。

如【登春台】中所寫,「這些無遠弗屆的時尚資訊,來自一個巨大的全球性的社會網路系統。你非要給這個無形的網路一個恰當的名稱,它或授權以被稱作‘他人’。而‘他人’到底是個什麽東西呢?你追問到底所獲得的答案,也許只能是‘查無此人’。很多時候,它僅僅意味著某種情緒、幻想或意願的不安悸動,風一刮,也就沒了蹤影」。

【登春台】中沈辛夷的母親賈連芳的人生,就仿佛一種「自願接受的無期徒刑」。作家透過這對母女各自人生和母女關系的深度描寫,反思了在「他人」和時代挾裹下,一種自在與舒適的生活目的的喪失。

這種反思,延伸到現實生活,會落到年輕人該如何面對各種各樣的「固化」,如何面對大數據的「包圍」,以及如何面對「焦慮」和「躺平」這樣的問題上。為此格非提到奧地利作家勞勃·穆齊爾,「穆齊爾仿佛是一個預言家,他在20世紀30年代寫的小說【沒有個性的人】中就預言將來會是一個數學的時代,人們的命運會被數據計算出來。如何對抗數據?穆齊爾說有一樣東西可以對抗數據,那就是神秘主義。」

或許有人會把類似巫術的東西看作「神秘主義」,但格非認為,我們更應該把它理解為對生命中的潛能的把握和發掘,「就像托爾斯泰說的,如果把慣性當作人生唯一的道路,潛能尚未開掘就枯萎了,生命就被白白浪費了」。什麽是潛能?「義大利哲學家阿甘本認為,潛能不是我們可以做什麽,而是可以不做什麽。換句話說,我們要回到潛能,如此才能開啟潛能」。

偶然與命運

如果不寫作,會有一種怎樣的人生?格非說自己其實一直都在思考這個問題,而回望人生,他看到的是人生和命運的偶然。

第一次考大學沒考上,當時的格非已經安然接受了命運的安排:跟一個親戚去做木匠,「但你想破腦袋也想不到,就在這個時候,會出現一個我不認識的人,徹底改變了我的人生」,「這個人是我們鄉裏中心小學的校長。這位校長聽說那一年全鄉沒有一個人考上大學,很生氣,就問別人哪些人有考取大學的希望,有人就給他提供了一個名單。」格非就出現在這個名單上,「這位校長戴著草帽,走了很長的路,晚上五六點鐘才摸黑到了我們村,找到我們家,建議我去某個重點中學復讀。我的命運從此改變。」

偶然性的力量繼續塑造著格非的命運,大學畢業,格非被分配到江蘇省文聯工作,這時,同班一個同學「突然談了戀愛」,為了戀人,這位同學決定去北京工作,而他原本是留校的,這樣一來,留校名額空了出來,輔導員就讓格非留了校,「我於是成了一名大學老師,命運被再次改變」。

「偶然性真的很奇妙,那些改變我命運的大事,全是由偶然性構成的」,回首往事,格非覺得自己仿佛置身「命運交叉的花園」,不同的偶然事件都會讓命運走上不同的小徑,這讓他總是有著強烈的「命運感」,「那個時候雖然窮,雖然卑微,但每個人都充滿了希望,我是他人,我有很多分身,我行走在命運交叉的花園,最後走成了現在的我」。

享受孤獨

格非是小說家,同時也是教授,偏重感性和想象的小說創作與偏重理性和思考的理論研究當然存在著一定的「沖突」。格非坦言,面對這種「沖突」,自己還是不願意透過論文,而更願意透過「隱喻」進行思考和表達,在學術上不願意涉入太深,而是更願意和學生一起進行閱讀、分析和思考,「做一個不一樣的老師」。在這個意義上,「教授」的身份讓格非有了極為重要的收獲:「對閱讀而言,我總是帶著偏見,自己不喜歡看的作家就不會去看,但是作為一名老師,必須公允地對待文學史上的那些作家,所以就必須逼迫自己去讀那些原本我不喜歡的作家,而恰恰在這個過程中,我慢慢發現,很多原來我不喜歡的作家,居然成了我特別喜歡的作家。如果不因為當老師,我將永遠遺憾地錯過他們。」

不過格非也坦言,眼下自己的閱讀和寫作都比較「節制」,「小說的重要性已經下降」,因為「很難讀到真正令人激動的小說」,他認為,這也是小說創作的難度所在,「世界早已被聯系在了一起,人們可以很容易地了解遠方,已經沒有遠方的奇聞逸事令人激動了。另外,以前我們會對一件日常之物無比珍惜,如今則是隨用隨棄,人和物的親密感也喪失了。」那麽在高度碎片化的現實中如何找到值得一寫的新東西?格非認可阿甘本的說法,即我們需要在不同時代重新尋找真正的聯系性。

這種真正的聯系性區別於現實生活中無處不在的泛濫的聯系性(比如人際關系),而是要面向不同時代的深處,凝視不同時代的精神結構,深入思考,進而在這個充斥著大量無意義的文化復制品的時代,努力嘗試寫出一點不一樣的東西。

每次參加完一個熱鬧的活動,格非總是覺得自己「腦子混亂」,「情感接近崩潰」,回到家中安靜一兩天,才能緩過勁兒來,「讓元神復位」,然後繼續讀書和思考。「我能享受孤獨,在安靜和孤獨中,你的直覺會告訴你什麽是好的」,「總會發生一些意外之事,雖然可能性已被耗盡」。「在安靜和孤獨中,我們也能更好地看清楚現實性和本然性的關系,如果說馬路和紅綠燈是現實性,那麽大地則是本然性。在本然性面前,現實性不堪一擊。」

記者:錢歡青 漫繪:孫婷婷 編輯:徐征 校對:楊荷放