康德是18世紀的男子漢。在走向生命終點的時候,他的體力越來越衰竭。他想完成自己的主要著作,但他不知道自己能走多遠,是否能完成。「康德寫作這部著作時付出的辛勞很快吞噬了他僅剩的力氣」,特拉格海姆教堂的副主祭安德烈亞斯·凱瑞斯托夫·瓦西安斯基這樣寫道。康德在最後幾年越來越衰弱,是瓦西安斯基陪在康德身邊照顧他,1801年起還照顧他的家務,照看他的收入和支出。他也是1804年第一部詳盡描寫康德的【最後歲月中的康德】的作者。這個衰退過程持續了5年,日益消耗著康德的體力和精力。他的身體本來就不是特別強壯,現在他瘦得幾乎風吹得倒,幾乎手無縛雞之力。康德本人幾乎每天談到這個問題,對同桌的朋友說,他很快就將達到肌肉量的最低值。由於衰弱,他有時會跌倒。一開始他還自嘲,並詼諧地說,現在由於體重輕了,倒是不會摔得很重。由於疲勞,他經常在椅子上就睡著了,從上面掉下來後,往往就躺在原地,因為他自己爬不起來,直到有人來幫助他。有些小事故,康德也不當回事。早晨閱讀或寫作時他的腦袋總是深深地埋入燭光中;「棉質睡帽被點著了,他頭上冒著火苗。」他一點也不驚慌,只是赤手摘下睡帽,扔到地上,踩滅火苗。

從城堡西邊的康德故居看城堡

康德慢慢地又回到了那種他早已擺脫的狀態。自律、自主且思想自由的哲學家又退化成了未成年的兒童。早在1799年,康德就帶著開玩笑的口吻調侃自己的虛弱說:「先生們,我老了,衰弱了,你們必須把我當孩子一樣看待。」他痛恨未成年狀態,可自己無緣無故就陷入了這種狀態。當他發現自己已經不能安排自己的家務時,他在就自我設定理論所作的最後的哲學思考中插入了這樣的筆記:「聰明人—笨蛋。聰明人能夠憑自己的力量做能做的事。笨蛋必須讓別人手把手教。」康德對追求自主的願望的各種表達聽起來仿佛是詛咒這種衰退的咒語:「我創造自己。」「我們自己創造一切。」「主體創造自己。」這種不得已的重復表明了康德的兩難處境。他能做的越少,就越是強調將自己的精力用於自我設定的建立活動。

衰退過程是無法遏止的。康德越來越覺得自己像胡弗蘭德1798年所說的「垂死之人」。他作為存在物開始進入植物的無性生長階段,「這對於他的動物性存在來說是健康的,而對於資產者的(有公務責任的)存在來說是病態的,也就是沒有用的。」1798年2月6日,他給胡弗蘭德寫信說,他覺得老了就像犯了一樁極大的罪,他還自嘲地補充說:「不能寬恕,總要受到死亡的懲處。」

康德向生命告別的過程是漫長的。瓦西安斯基詳盡地紀錄並描寫了這個過程。他的同事、約翰·哥特弗瑞德·哈塞自1801年起每周兩次去康德家裏做客,他也對此作了詳細的描述。英國作家湯瑪斯·德·昆西早在1827年就創作了【伊曼努爾·康德的最後歲月】的劇本。白發蒼蒼、行為怪僻的康德也成了一些廣播劇和故事片的主角,這裏不能一一列舉。應當記住的是康德自己對走向死亡這個不可改變的存在的感受和評價。

哈特穆特和格諾特·伯麥反對啟蒙運動的理性結構,重視【理性的他者】的價值,他們在對這種結構提出的根本性批判中試圖分析說,康德對年齡、疾病和死亡的研究是基於深刻的心理壓抑,他以驚人的戒備心理和自我規訓排斥一切可能使他想起生命中巨大心理創傷的東西,因為他難以接受與母親分離的現實,這次分離導致13歲的康德行為失常,這在他後來讓人捉摸不透的謎一樣的生活中時有反映:朋友病了,他不去探視,雖然他也會急切而頻繁地詢問他們的情況;朋友或熟人去世了,他無動於衷,幾乎漠不關心,只說 「事情過去了」,應當「讓死者在死者那萊恩息」;1797年,他在【道德形而上學】中認為智慧的標誌是,面對不可避免的死亡時對自己說:「這與我何幹?」;他平時多愁善感,想過自殺,但由於道德的理性化得以幸免;他防止任何悲傷,因為他會想起「不可遏制的喪母之痛,而康德恰恰要避免這一點」。最後,應該記住,「批判的理性主義者康德拯救了不朽這種理性的必要觀念,從而得以將萬能的自我與客體融為一體」。

這種以心理分析為取向的對已故母親的想象既不能證實,也不能否認,因此可以不作嚴肅的討論。但是,引人註目的最後兩個問題值得思考:康德的不朽的理性觀念是怎麽回事?他隨口說出的「事情過去了」又是怎麽回事?

我去世以後,我身上會發生什麽事情呢?康德問道,我們能確切地知道「人死以後的狀態嗎,他的物質消失在哪裏?」在回答這個問題時,人的想象力似乎是無限的。最簡單的回答是「他們的屍體將會慢慢地分解」,許多人可能難以接受這一點。相反,人們可以相信一切可能的東西:從肉體復活,經過神靈作祟,直到靈魂再生,從靈魂幸福地升天到下地獄,進油鍋。正如1795年1月23日賽米爾·科倫布施醫生告訴康德的,他對死者肉體復活這種觀念很欣賞,耄耋老人康德雖然對這種觀念不太理解:「誰都非常熱愛自己的身體,因此,到它能離開的時候,他也想永遠拖著它。」但靈魂是怎麽回事呢?1794年10月,70歲的康德在對國王陛下的指控進行辯護時,第一次提到自己的死亡,並幽默地表述了這樣的想法:「很可能」他不久就要作為「心靈傾訴者向世界法官」匯報自己的生活和思想了。那麽,他相信人死後的生活嗎?早在30年前,即1766年,康德在分析曾經夢見自己進入死者的王國,然後再生的視靈者斯威登伯格時,就指出,行善的生活使人希望在「另一個未來世界」得到報酬。在【純粹理性批判】的最後一章中,他一方面探討了「我能希望什麽?」這個存在的關鍵問題,另一方面論述了康德心目中的人的存在的最高目的—靈魂不朽的觀念。而在【實踐理性批判】的結尾,他將「道德法則在我心中」定位於具有「真正無限性」的概念世界。

但是,在所有這些場合,康德只是將「靈魂不朽」當做一個比喻,形容道德人格提升和思考的超時間、超感覺的方面。它是表達一種希望。它不說明任何東西,只是從倫理學的角度暗示某種東西。它只有作為道德方面的一個觀念才是可以設想的;相反,在理論上可認識的領域,它不起任何作用,即使假設也不行,因為假設至少必須以邏輯上可設想的事實證明為基礎。人的靈魂是否真的是不朽的,是否真的存在另外一個未來世界,這在原則上說既不能證明,也不能否認。我們恐怕永遠也無法知道這一點,因為這超出了任何只能在生活中,在這一個此岸世界才能積累的可能的經驗的界限。「我們死後將會是什麽樣子,將能做什麽,這是我們絕對無法知道的。」嚴格地說,想到軀體與靈魂相分離這一點,也只是實踐哲學的想象,這無論在理論上,還是在經驗上都無法加以論證。因為要加以論證,就必須敢於進行矛盾的嘗試:「在人活著的時候就將靈魂移出軀體,這種嘗試差不多類似於閉著眼睛照鏡子,問他想幹什麽,他回答說,我只是想知道,我睡覺的時候是什麽樣子。」

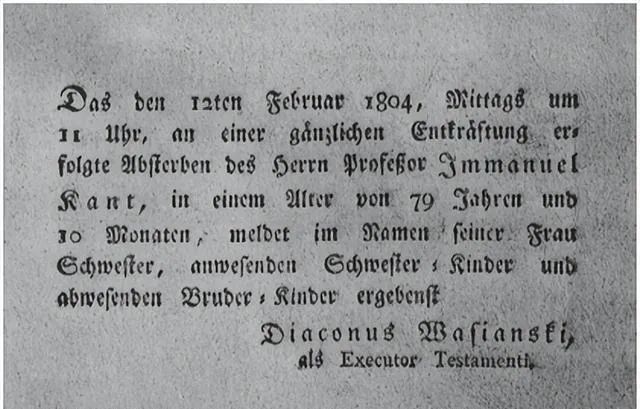

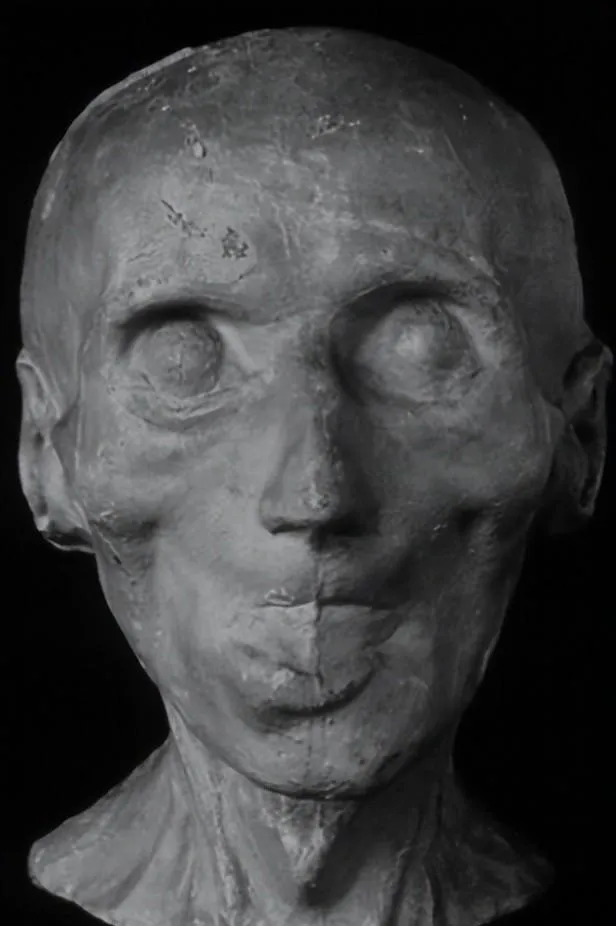

康德的死亡證明以及雕刻者作為模型使用的康德石膏面模

1803年6月2日,康德在最後一次談話中,還強調了這種蘇格拉底式的不知道。當時他對哈塞抱怨說:「我不會活太久了,我一天不如一天了。」哈塞問他,到底對未來有什麽期望,過了一段時間,康德回答說:「沒有確定的東西。」不久前,康德也作過類似的回答:「對那種狀態我一無所知。」在這方面,他與雅赫曼的一次私密談話也很能說明康德的態度。康德將一個強大的天使的建議當做思想試驗:要麽永遠活下去,要麽隨著生命的結束而徹底終止存在。一個理性的人在深思熟慮後會作出怎樣的決定?康德自己認為,「如果決定選擇一種完全未知但卻永遠持續的狀態,並且隨意將自己交給一種不確定的命運,而不管你對所作出的選擇多麽後悔,不管你對無休無止的千篇一律感到多麽厭倦,不管你多麽渴望變化,這種命運仍然還是不容改變的、永恒的,這將是極其冒險的」。

在這個論證中,值得註意的不僅是這種意識到的不知道。他對「變化」的暗示同樣也表明了他的特點,相比永恒生命的無休無止的千篇一律或者一直持續的靈魂安寧而言,這種變化更重要,更令人興奮。正如瓦西安斯基所說的,康德將生活完全視為「不斷的變化」,他覺得,患病和治愈過程也屬於這種變化。正因為如此,他的朋友病了,他會急切而頻繁地詢問他們的情況。他感興趣的是生命的動力。相反,他對死亡卻保持著極為無所謂的態度。生命力的完全喪失對他來說就是結束時間流程的僵化狀態。死去對他來說是一種持續不斷、不容改變的過程,「關於這種過程,一個訊息就足夠了,用不著其他任何訊息,何況那時也許什麽也不容改變了」。

如果說康德滿足於那個「事情過去了」的說法,那麽這也不能表明他的壓抑或對自己無能為力感到的憂傷。特別是他最好的朋友約瑟夫·格林於1786年的逝世對他觸動很大,10年後希波爾的逝世也是如此。「事情過去了」是從反面肯定生命,這種對死亡表示肯定的觀點認為死亡是一個無所謂的現象,同時也表明了一個哲學家的基本立場,康德認為這種立場是古代斯多亞派為他設想的「智者的一種崇高觀念」。康德覺得自己與他們很親近,塞涅卡和愛比克泰德的作品是康德一生最喜歡的讀物。他甚至將斯多亞派的生活方式引入自己的飲食計劃,因為斯多亞主義作為德行學不僅屬於實踐哲學,而且作為哲學「治療學」,作為人「透過自己制定的基本原理而支配自己的感性情感」的力量,即理性的力量屬於實踐哲學。

但是,不僅這種靠營養增強生命力的自我控制行為是斯多亞主義,隨時準備死亡(meditare mortem),平靜而鎮定地知道自己一定會死,也是斯多亞主義。康德臨終時對朋友們說:「先生們,我不怕死亡,我知道自己一定會死」。一聽這話就能使人想起塞涅卡對盧奇利烏斯所說的話:「誰已經學會死亡,誰就忘了自己是奴隸。」

1803年10月8日,康德一生中第一次患重病。中風發作,突然摔倒在地,像當年他父親一樣。這樣一來,正如瓦西安斯基所說,就為「他的肉體的分解」埋下了種子。他雖然得以康復,但這次發作耗盡了他的體力,擊垮了康德的生活意誌。不久,他連自己的名字也寫不了,眼睛幾乎失明,耳朵幾乎失聰,接著,就連周圍的人也不認識了。他平靜而且溫和,身體瘦得皮包骨頭。1804年2月,他看起來就像死人一樣,躺在床上,沒有意識。

2月12日的晚上,他是在時而昏迷、時而清醒的狀態下度過的。瓦西安斯基留在房間內。1點鐘的時候,康德示意口渴。瓦西安斯基給他調變了一杯酒和水加糖的混合飲料,這似乎使他恢復了一點體力。他也許覺得味道很好,也許解渴了,也許想到了自己的生和死。他費力地說:「這很好」,雖然聽不清,但可以理解。淩晨4點左右,他使自己仰躺,呈筆直的平常的睡姿,他再也不會改變這個姿勢了。瓦西安斯基站在他的床前。上午,他的表情變了。他的眼睛是睜著的,呆滯而無光,臉色死白。他的手腳沒有一點熱氣,最終停止了呼吸。脈搏還跳動了幾秒鐘,然後就沒有生命體征了。此時是11點。剛進房間的醫生在經過徹底檢查後確認「他確實已經死亡」。

本文選自【康德的世界】