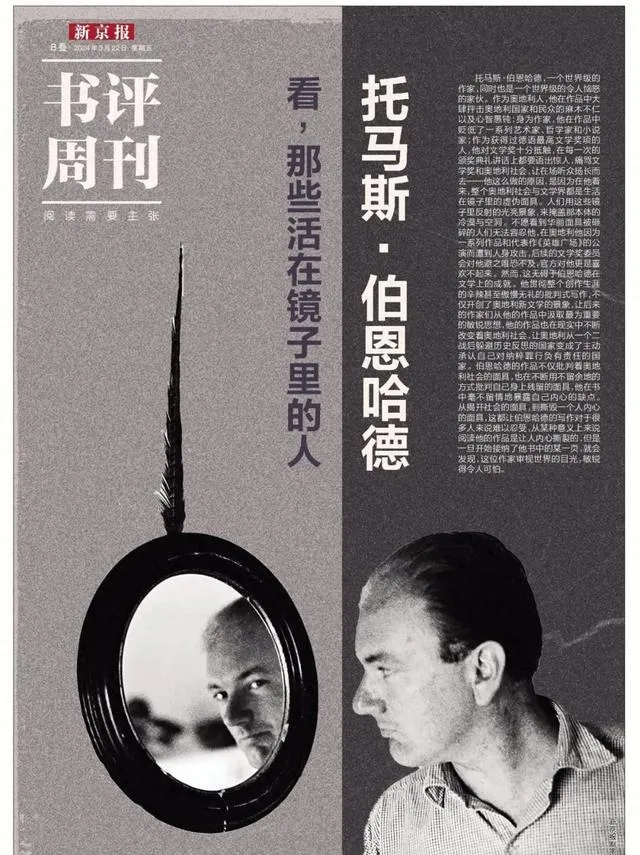

湯瑪斯·伯恩哈德,一個世界級的作家,同時也是一個世界級的令人惱怒的家夥。作為奧地利人,他在作品中大肆抨擊奧地利國家和民眾的麻木不仁以及心智愚鈍;身為作家,他在作品中貶低了一系列藝術家、哲學家和小說家;作為獲得過德語最加文學獎項的人,他對文學獎十分抵觸,在每一次的頒獎典禮講話上都要語出驚人,痛罵文學獎和奧地利社會,讓在場聽眾揚長而去——他這麽做的原因,是因為在他看來,整個奧地利社會與文學界都是生活在鏡子裏的虛偽面具。人們用這些鏡子裏反射的光亮景象,來掩蓋那本體的冷漠與空洞。

不願看到華麗面具被砸碎的人們無法容忍他,在奧地利他因為一系列作品和代表作【英雄廣場】的公演而遭到人身攻擊,後續的文學獎委員會對他避之唯恐不及,官方對他更是喜歡不起來。然而,這無礙於伯恩哈德在文學上的成就。他貫徹整個創作生涯的辛辣甚至傲慢無禮的批判式寫作,不僅開創了奧地利新文學的景象,讓後來的作家們從他的作品中汲取最為重要的敏銳思想,他的作品也在現實中不斷改變著奧地利社會,讓奧地利從一個二戰後躲避歷史反思的國家變成了主動承認自己對納粹罪行負有責任的國家。

伯恩哈德的作品不僅批判著奧地利社會的面具,也在不斷用不留余地的方式批判自己身上殘留的面具,他在書中毫不留情地暴露自己內心的缺點。從揭開社會的面具,到撕毀一個人內心的面具,這都讓伯恩哈德的寫作對於很多人來說難以忍受,從某種意義上來說閱讀他的作品是讓人內心撕裂的,但是一旦開始接納了他書中的某一頁,就會發現,這位作家審視世界的目光,敏銳得令人可怕。

本文出自新京報·書評周刊2024年3月22日專題【湯瑪斯·伯恩哈德:看,那些活在鏡子裏的人】中的B02-03版:

B01「主題」湯瑪斯·伯恩哈德:看,那些活在鏡子裏的人

B02-B03「主題」湯瑪斯·伯恩哈德|眾說紛紜的面孔

B04-B05「主題」那些被命運肆意砍伐的沈落者

B06-B07「歷史」當科學的法則躍升為道德的律令

B08「主題」伯恩哈德的作品,為何對人文藝術充滿敵意

撰文|宮子

如果只看照片的話,很難將湯瑪斯·伯恩哈德和他的作品風格聯系起來。照片裏的湯瑪斯·伯恩哈德總是嘴角微微上翹,帶著一股漫不經心的微笑。不管那笑容意味著輕盈還是不屑,不管他眼睛裏流露出的是一股從容自信還是對眼前人的敏銳觀察,總之帶著笑容的伯恩哈德還是讓人感覺相對親近的。然而,當你翻開他的作品後,會發現在整個兒世界文學範圍內也找不出幾個比伯恩哈德更加冷硬的人了。

坐在公園長椅上的伯恩哈德。

面孔一

備受推崇又備受嫌棄的文學大師

談到現代奧地利乃至德語文學,湯瑪斯·伯恩哈德已經成為了一個令人仰望的標識。諾獎得主耶利內克聲稱他們這些作家都是伯恩哈德的財產,詩人英格褒·巴哈曼認為是湯瑪斯·伯恩哈德讓他們那代人見識到了什麽叫做新文學,喬治·史坦納在評論中寫道,「伯恩哈德將黑暗、冷酷與歇斯底裏的視角引向了文學的崇高」,包括被稱為「作家殺手」的德語批評家馬塞爾·賴希-拉尼茨基,也對伯恩哈德不吝贊譽之詞,認為「最能代表當代奧地利文學的只有伯恩哈德」。如果說一個作家擁有如此多的贊譽,那麽他想必應當斬獲了大量的文學榮譽,或者他的書籍想必應該陳列在奧地利的暢銷櫃台中成為該國人心中的國民作家。

但是伯恩哈德並非如此。

在這些經典的作家和文學評論家之外,伯恩哈德並不受到其他人的歡迎,奧地利政府上層的人不歡迎他,普通的奧地利民眾也不歡迎他,包括文學圈裏的不少人也對他沒有好感。(當伯恩哈德被轉譯到國內後,國內讀者喜歡他的人也並不多,因為他寫的既不是通常意義上的故事,使用的語言也屬於雖然簡單但並不親切的那一類)在獲得了德語文學的最高獎項畢希納文學獎後,伯恩哈德便幾乎沒有染指過什麽其他重磅的文學獎項。這其中的原因之一,是伯恩哈德自己用各種方式拒絕了這些文學獎,假如說在伯恩哈德獲得畢希納文學獎後的發言——「我要感謝德國語言文學科學院頒獎給我,實話實說,我感謝的是數目不菲的獎金」——還算得上相當保守的話,他獲得奧地利國家文學獎後的發言可以說得上驚世駭俗。這位德語作家當著在場的奧地利文化部長等一系列官員發言,「我們是奧地利人,我們麻木不仁」「國家註定是一個不斷走向崩潰的造物,人民註定是卑劣和弱智」,直接讓在場的奧地利文化官員拂袖而去,此後即使有些德語界的文學獎項選定了伯恩哈德作為獲獎者,也不敢再邀請這尊大佛來做什麽演講了,都是私下頒獎授予獎金了事。另外,伯恩哈德本人也一再表示自己對文學獎項的不屑與批判。

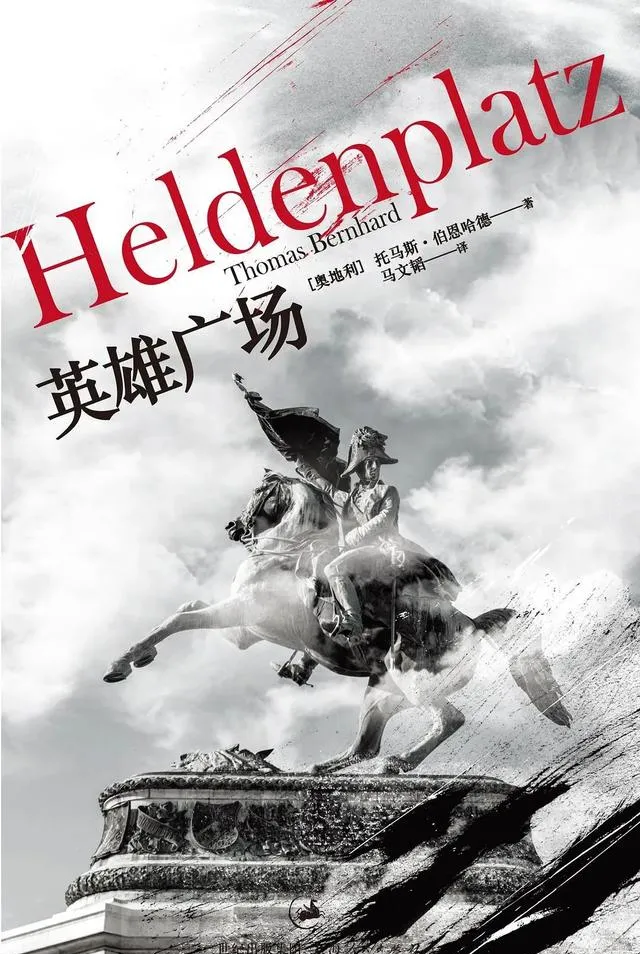

湯瑪斯·伯恩哈德的文學風格和言行,很容易讓人想起另一位用德語書寫的奧地利作家彼得·漢德克。一直不被西方知識分子喜歡、被稱為包庇南斯拉夫施暴者的彼得·漢德克在幾年前獲得了諾貝爾文學獎,對此,漢德克表示完全沒想到諾獎會頒發給自己。如果說漢德克只是沒想到的話,伯恩哈德則是在自己的發言中明確表示自己不會接受諾貝爾文學獎,他告訴不斷為自己提名的德國國際文學筆會,即使諾獎授予了他,他也會拒絕接受。為什麽伯恩哈德如此攻擊奧地利政府、人民以及文學界,還是會有如此眾多的獎項青睞並推崇他呢?伯恩哈德在文學獎上的遭遇,也許正和他的代表劇作【英雄廣場】給他帶來的反饋一樣。在【英雄廣場】這部創作於1988年的戲劇(也是伯恩哈德的最後一部戲劇)種,作家將上世紀八十年代的奧地利人完全描述為一群納粹的子民,大力書寫奧地利社會的麻木冷漠以及奧地利文化人士的軟弱和虛無。在排練演出之前,【英雄廣場】就收到了大量抨擊,從奧地利政府到普通民眾紛紛出來抗議這部戲劇,但是在【英雄廣場】公開演出的時候,現場觀眾爆發出的喝彩聲經常迫使演出中斷,最後時長兩個半小時的戲劇硬是用了五個小時才演完。人們爭相購票觀看這部震撼了整個奧地利的戲劇。

而在綿延不絕的喝彩聲背後,則是噓聲、橫幅抗議甚至死亡威脅。伯恩哈德在采訪中回憶,那個時候自己和出版商的經驗不足,竟然公開了自己的居住地址,於是在接下來的生活中,伯恩哈德家的玻璃經常被外面人用石頭砸碎,圍繞著伯恩哈德居所的抗議和攻擊幾乎沒有休止。在一次公園散步中,一個奧地利女士直接沖到伯恩哈德面前惡狠狠地盯著他,告誡作家,「你早晚會緩慢而痛苦地死去」。伯恩哈德同時成為了奧地利人最期待也最憎惡的作家,他在每一部作品中的辛辣批判,對奧地利社會面具的撕扯,以及對奧地利不留情面的揭露,讓他成為了一個以「刻薄」「毒辣」「誇張」甚至「法西斯傾向」為標簽的作家。

【英雄廣場】,作者:(奧)伯恩哈德,譯者:馬文韜,版本:文景|上海人民出版社,2014年6月。

面孔二

誇張與犀利的批判者

在伯恩哈德留下的作品中,的確有一些明顯的風格傾向,例如他的故事通常不僅以悲劇收場,同時幾乎不留溫情,在他的作品裏人們幾乎無法獲得任何情感上的回饋;他小說中的奧地利人基本都是麻木或封閉的形象;在女性角色方面,他作品中的女性總是令人不悅這件事情也成為采訪者質問他的話題。伯恩哈德的作品風格的確都是誇張的批判式,不管是戲劇小說還是留下的散文集,都會首先讓讀者感受到這位作家似乎看周圍的一切事物都不順眼。對於其他寫作者而言,伯恩哈德的文學風格有一種模仿的危險性,模仿這種文學風格很容易或者說註定會流於表象,用歇斯底裏和誇張批判的文字風格來填充文學內容上的空白,從而忽略了伯恩哈德這種寫作風格的基底其實來源於他那雙被歷史磨礪過的冷眼對奧地利社會的剖析觀察。

例如,在【英雄廣場】中,伯恩哈德借劇中人物勞勃教授的口說出,「我感到奇怪的是,奧地利人民竟然沒有早就全部自殺,奧地利人作為民眾,今天是殘暴的愚蠢的……」以及聲稱奧地利今天的納粹要比三十年前還要多的言論,看似極為誇張,也容易讓人誤解為這是伯恩哈德獨有的一種誇張式批判的修辭手法。但是在現實中——以及結合戲劇演出後奧地利人的反應——我們可以得知這並不是一種修辭手法,沒有太多人會因為修辭而感到被冒犯,奧地利人感到自己被伯恩哈德侮辱的原因在於作家指出了奧地利社會面具背後的真相。

【湯瑪斯·伯恩哈德自傳小說五部曲】,作者:(奧)湯瑪斯·伯恩哈德,譯者:韓瑞祥 等,版本:人民文學出版社2016年12月。

二戰時期,奧地利作為德國納粹政府的鄰居,也在戰爭期間有大量迫害猶太人的劣跡,根據統計,上世紀四十年代的奧地利共有700萬不到的人口,其中納粹黨員占到了十分之一;共有120萬奧地利人在戰爭期間為納粹德國服務。相比於德國納粹,奧地利納粹現象更令人震驚的一點在於其文化藝術界的納粹比例,東尼·朱特在【戰後歐洲史】中參照過一個案例,作為納粹德國的老巢,柏林愛樂樂團的110名樂師中有8名納粹黨員,而在奧地利,同樣的117人規模的維也納愛樂樂團中,卻居然有45位納粹黨員,比例接近一半。了解到這一點,便不難理解為何伯恩哈德幾乎在每一部作品中都表達過對奧地利文化界的嘲諷與不屑,認為整個奧地利人的精神和大腦都早已墮落,麻木不仁。

作為戰爭時期幾乎可以稱得上德國盟友存在的奧地利,在二戰結束後的清算中卻出乎意料地逃過一劫——部份歷史學家認為是奧地利獨特的中歐戰略位置讓丘吉爾認為有拉攏和維護奧地利穩定的需要。最終在上述列舉的數位中,約有120萬人曾經為德國納粹服務的奧地利,只有13萬人受到了戰爭罪調查,之後只有1萬人左右被判決,其中只有43人被判處死刑,而最終被執行死刑的人數只有30人。隨後,或許是為了盡快讓歷史翻篇,奧地利政府出台了一項嶄新的納粹清算政策,按照「程度高」和「程度低」進行劃分,不管當時以什麽方式審判二者,最終在1956年,「程度高」和「程度低」的人全都被大赦甚至恢復選舉權,奧地利國內對納粹時期的清算反思也就到此結束,整個國家幾乎是以一種潦草的闌尾炎切除術般的方式進入了所謂的新時代。

至於伯恩哈德在作品中寫的,今天的納粹比以往時候還要多之類的言論也並非電洞來風。1952年德國的民意調查顯示,認為德國土地上最好沒有猶太人的比例高達37%,而在希特勒時期,這個比例也不過剛剛三成左右。在奧地利更為誇張的事情是,1986年,曾經在二戰期間擔任過納粹沖鋒隊成員還獲得過納粹國防軍戰功勛章的庫爾特·瓦爾德海姆竟然成功透過選舉成為了奧地利總統(之前他還擔任過聯合國秘書長並被聯合國授予了「和平獎」這一獎項)。伯恩哈德對此感到極度不可理解,隨後在1988年的作品中出現了這樣的話語——「今天您在奧地利選舉一位政治家,就是在選舉一頭腐敗貪婪的豬玀。不就是這樣嗎」。

湯瑪斯·伯恩哈德。

而在這之前的1979年,伯恩哈德還因為無法忍受德國語言文學科學院接受身為西德總統的謝爾成為院士而宣布結束該科學院。因此在伯恩哈德的眼中,人們身處的世界完全就是一個被政客們操縱的舞台,人們戴著面具表演,遺忘歷史,用光鮮亮麗的塗飾來證明自身的繁榮與重要性。奧地利的新時代,嶄新的社會氣息,文學獎項以及其他各種獎項……這些在伯恩哈德眼中都充滿了虛偽和荒誕。因此伯恩哈德才選擇了這樣一種文學創作方式,他那些劈頭蓋臉怒罵奧地利社會的作品才在那個時代被稱作是「奧地利真正的新文學」,也正是隨著1988年【英雄廣場】的公演進入高潮,奧地利也進入了反思的過程,奧地利人開始真正反思自己是不是真的如伯恩哈德所說的麻木不仁且無可救藥。三年後,奧地利總理弗拉尼茨基才終於在二戰結束後面對國際社會坦承奧地利對納粹罪行負有責任。

這些特定的歷史環境決定了伯恩哈德的文學創作核心,然而伯恩哈德的作品內涵並不止於此。文學除了與外部的關聯外,還有與每個作家主觀存在聯系緊密的文學風格,同時代觀察到奧地利新社會背後的腐朽氣息的藝術家絕對不止伯恩哈德一人,但他那冷峻粗獷,甚至可以說毫無溫度的文學風格,是由伯恩哈德的另一部份,即他的具體人生經歷以及他對待生命和死亡的態度所決定的。

面孔三

自我是一切的出發點

木心在談論文學時,曾經拿紀德的【窄門】舉過一個例子,說通向天堂的門太窄,一個人是擠不過去的,要兩個人,就能過去了。這觀點的對錯暫且不論,但是在伯恩哈德的世界觀裏,他想必是如此理解世界的「窄門」的——門的背後未必會是什麽好東西,而且它向存在敞開的口子很小,要想透過,必須一人獨闖。伯恩哈德終生都是一個人生活,盡管他曾經透露過自己擁有一位生命中的「Lebensmensch」(一個由伯恩哈德自創的德語詞,意為生命中最重要的人)海德薇·斯塔維尼切克,後者對於伯恩哈德的文學和生活都給予了重大幫助,但就公眾所知和伯恩哈德本人在采訪中透露的資訊來看,伯恩哈德和斯塔維尼切克之間維持的應當是一種柏拉圖式的愛戀關系。

對於伯恩哈德來說,維持與他人的親密關系似乎是一件很困難的事情。美國【紐約客】的文章傾向於認為這是伯恩哈德為自己所打造的特立獨行標簽,他需要維持著與作品風格一致的作家形象;但是更多的資料資訊顯示,伯恩哈德並沒有如同海明威一般為自己打造什麽作家人設,他生活中獨來獨往的風格更像是一種由童年經歷所塑造的性格以及某種缺陷。在1986年面對記者阿斯塔·沙伊布的采訪時,在被問到是否認為在這個世界上需要依賴他人的時候,伯恩哈德給出的回復是他認為人類當然需要依賴他人,如果一個人永遠獨自相處,那麽這個人很容易就會崩潰並死亡。但在之後,伯恩哈德所說的人與人之間的依賴關系更像是一種單向輸出式的關系。「之前當我一個人的時候,我總是知道不管我在哪裏,這個人(註:伯恩哈德這裏指的人是不久前剛剛離世的伴侶斯塔維尼切克)都會保護我,支持我。然後突然有一天,這個人消失了。你站在墓地裏,對你而言世界的所有意義都消失了」,「我對自己的生活總是不滿意,時常感覺自己需要被保護;而她幫助我找到了這種被保護的感覺」。

2021年,伯恩哈德同父異母的兄弟彼得·法比安出版了【報告:伯恩哈德的生活】一書,在書中法比安揭露說湯瑪斯·伯恩哈德在家庭生活當中更像是一個冷酷的惡魔,他聲稱自己的這位兄長雖然在文學創作上極為多產且自律,但是在與家人相處的時候完全是脆弱、容易受傷又十分冷酷的樣子。法比安認為,伯恩哈德的生活充滿了與外界的對抗,所以他非常需要別人帶給他溫度,「在他自己的生命中點燃一些火光」,一旦伯恩哈德發現對方無法給予自己這些東西,伯恩哈德就會毫不留情地拋棄他們。

同時代的出版人和作家對伯恩哈德的回憶,更加不留情面。伯恩哈德作品的英文譯者麥可·霍夫曼認為在他的眼裏,世界上的其他人都像是一種資源。曾經在【英雄廣場】演出時支持伯恩哈德的奧地利作家約瑟夫·哈斯林格也曾在一些場合接觸過伯恩哈德,他對伯恩哈德的印象則是這個作家只有在可以利用其他人達到自己的目的——無論是文學目的還是私人目的——的時候,才會對他人產生那麽一點興趣。事實上,伯恩哈德一直無法讓他自己自洽,這或許是他如此表現的一個原因。他從第一次接受文學獎項開始,就對這類事情感到不快,然而直到若幹年後,當他獲得的文學獎金足以支撐自己的生活後,他才宣布不再接受任何文學獎項。對於自己的這一面,伯恩哈德並沒有遮掩,在【我的文學獎】一書中,他是如何批判奧地利人的,也同樣如何批判自己。「我蔑視文學獎,但我沒有拒絕。我憎惡那些頒發獎金者,但我卻接受他們遞給我的獎金」,「我對金錢貪婪,我沒有個性,我是一頭豬」。

至於伯恩哈德對待周圍人的冷漠態度,似乎更像是一個人卡在了自我的中間。撕毀社會的面具是伯恩哈德的一項文學理念,但他還同時想著撕毀任何存在於自我的虛偽面具,其結果反而會讓自己的行為顯得有些刻意。例如伯恩哈德並沒有接受1972年的法蘭茲·特奧多爾·喬科爾文學獎獎金,而是選擇將獎金全部作為救濟金捐助給施泰恩監獄,這本是一項慈善的社會事業,但隨後伯恩哈德便開始反思自己,「如此這般的所謂與社會福利相關的慈善行為,歸根到底也並非沒有虛榮的成分,自我美化,自我滿足,讓這個問題一勞永逸地不再出現,唯一的做法就是不讓自己再接受榮譽和獎金」。

【我的文學獎】,作者:(奧)湯瑪斯·伯恩哈德,譯者:馬文韜,版本:世紀文景|上海人民出版社2013年8月。

伯恩哈德的這個反思完全是出於自我的,他所反思的「不再出現的問題」並不是如何解決監獄的福利問題,而是如何解決自己內心存在著道德虛榮的問題。他如同一個潔癖患者,不能容忍外界奧地利社會的骯臟,也不能容忍一絲自己內心存在的骯臟,這種狀態讓他在生活裏成為了一個直率到有些自私的強迫癥作家。雖然這並不礙於伯恩哈德的文學成就,甚至可以說正是因為作家本人的這種強烈潔癖導致的對任何事物(包括他自己)都要清理打掃一番的批判態度,成為了支撐他作品精神的強硬內核。而伯恩哈德特立獨行的自我內核,是由時刻伴隨著他的死亡所孕育而成的。

面孔四

與死亡相隨的擺脫者

伯恩哈德總是難以給周圍人提供情感價值的一個原因,也在於這本身正是他童年經歷裏的一個缺失。伯恩哈德是一個非婚生的孩子,在他出生後,他的父親就拋棄掉了伯恩哈德的母親,直到他父親去世,伯恩哈德都沒有見過他父親,當然他也對此不感興趣。在母親那裏,伯恩哈德也沒有得到過什麽溫情的照顧,由於身為女傭的母親沒有養育伯恩哈德的經濟能力,只能把他交給陌生人照顧,之後再從修道院裏把小伯恩哈德接回來。在與母親相處的歲月中,伯恩哈德所體會到的也更多是一種母親將自己送入地獄的過程——

「我母親為了報復他,常常打發我獨自到市政廳去,去領取政府每月(!)發放給我的五馬克撫養費。她把我這麽小的孩子親手往地獄裏送,一點兒也沒有過意不去,還加上這麽一句:好讓你知道自己值幾個子兒……這些我當然不會忘記,我當然不會忘記自己的生母為了報復不忠的男人,而將這個不忠男人的孩子送進地獄,還要說上一句刻毒的話」。

湯瑪斯·伯恩哈德。

所幸在祖父和外婆那裏,伯恩哈德得到了一些溫馨的照顧並且接受了不少藝術方面的教育。後來無法忍受學校教育,伯恩哈德選擇進入城鎮做一名雜貨店學徒。然而也就是在這一年,還不滿18歲的伯恩哈德患上了嚴重的肺病,之後不得不接受多年的治療。這個肺病是之後一直威脅著伯恩哈德生命的存在,在他58歲去世的時候,醫生說伯恩哈德生命的最後十年完全是撐過來的。

在醫院裏,伯恩哈德看著醫生不斷從自己的肺部抽出大量的積液,知道自己隨時都有死亡的可能。也正是在這段時期,伯恩哈德在療養醫院裏見到了形形色色的生命——其中更多的當然是隨時可能逝去的生命。

在逼近的死亡面前,人的選擇無外乎兩種,一種是將死亡視為存在的一部份,它隨時懸在自己的身上並且影響著自己的選擇;另一種是將死亡視為存在之外的一部份,它終歸會到來並將一切化為塵埃,因此便反而以接受這一虛無結果的方式擺脫了它。伯恩哈德從小就接觸到各種形式的死亡,在真正的死亡面前,人類生命的活動就像是一場戲劇演出,而那些虛偽又裝腔作勢、恭維權力、自我滿足的行為,那些費盡心思鉆營粉飾、只是為了得到一點註定會在死亡面前化為塵埃的東西的行為,看起來自然是又愚鈍又可笑。

「你在人生中有過什麽幸福快樂的時刻嗎?」1986年,當采訪者這樣提問伯恩哈德的時候,伯恩哈德回復說,「每天早晨看到自己還活著而沒有死掉,每個人都會感到幸福」。

作者/宮子

編輯/宮子、張進

校對/薛京寧