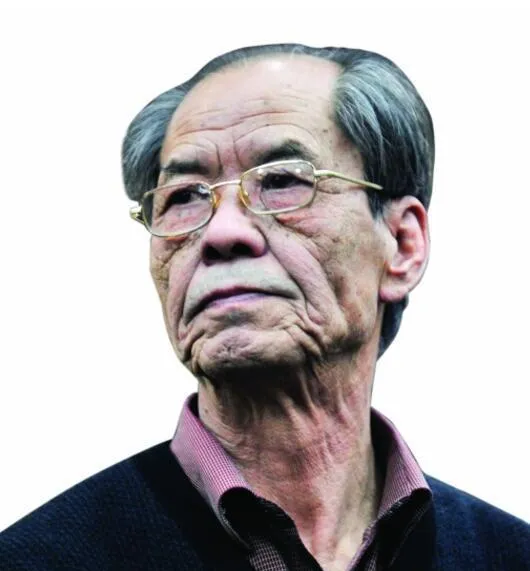

以陳忠實、賈平凹、路遙等文壇巨匠為代表的陜西作家群,憑借其超凡的文學創作才華和實實在在的成就,已然成為中國新時期文學創作中一股不可小覷的力量。他們不僅為新時期文學貢獻了眾多令人矚目的經典之作,更在文學的版圖中,為陜西文學贏得了榮耀與地位。

回溯到20世紀80年代末和90年代初,那是一個市場經濟蓬勃發展的年代,喧囂而充滿活力。在這樣的時代背景下,遠離繁華都市的陜西作家們,以他們獨特的視角和筆觸,在文學界掀起了一股被贊譽為「陜軍東征」的文壇新浪潮。

陳忠實曾深刻指出,陜西作家們之所以能夠取得如此輝煌的成就,其背後離不開那條積澱深厚的獨有文化血脈。這條血脈,如同陜西作家的生命之線,貫穿著他們的身心,引領著他們創作出富有地域特色和深刻內涵的文學作品。同時,陜西評論家李星也敏銳地觀察到,陜西作家的眾多代表作中,一個顯著的共性就是他們能夠站在時代的前沿,以高瞻遠矚的視角審視自己作品中的土地、人民和歷史。

陜西,這片被稱為「東方金字塔」的古老土地,自古以來便是帝王之都,中華文明的重要發源地。這裏見證了古代社會的三大歷史階段,孕育了輝煌的秦漢文化與大唐盛世。而近代以來,陜西更是中國革命的火種之地。這些厚重的歷史文化積澱,為陜西作家們提供了源源不斷的創作靈感。這種歷史文化不僅烙印在陜西的古跡文物之上,更深深植根於陜西人民的生活中。他們對生活的熱愛,對文學藝術的追求,都為當地作家提供了豐富的創作土壤。

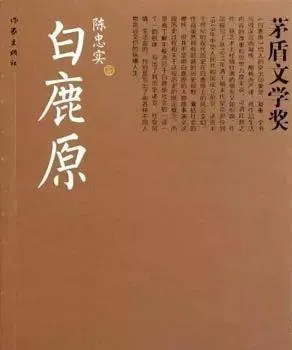

特別是陳忠實,他對自己的故鄉關中平原有著深厚的感情。這種情感在他的作品【白鹿原】中得到了充分的體現。在這部作品中,他以一種強烈的「鄉土情結」描繪了關中平原的自然、人文和歷史景觀。這裏早已不僅僅是一片地理意義上的平原,更是關中兒女世代相傳的文化源泉。

在【白鹿原】中,陳忠實展現了他對中國農村、農民及民族的深沈情感。他站在人類文明和思想的高度,透過文化反思和藝術審美,深入探索了我們民族的文化精神和文化人格,從而揭示了中華民族堅韌不拔、勇往直前的精神力量。

著名學者於丹就特別喜歡【白鹿原】,她曾在書籍【歷史的回訪】中寫道:同樣是寫鄉村,【白鹿原】的境界層次,超過【平凡的世界】太多。

婚喪是我們每個人一生中最重要的兩個轉折點, 每個人在從出生到死亡的過程 中都需要經過這兩個身份與心理的質的轉折點。

第一個轉折點是婚姻, 婚姻的完成 標誌著我們作為一個獨立個體意義上的人脫離了對父母的依附關系, 不管是在家庭 還是社會上,我們都在真正意義上從一個「孩子 」蛻變而成為一個名副其實的「大 人 」和「成年人」。尤其是在兩人組成的新家庭誕生了新的下一代之後,男人和女 人要分別開始承擔父親和母親的責任, 也同時象征了家族的繁衍與社會傳承, 婚姻 因而也標誌著男人和女人真正意義上的成熟。

第二個轉折點便是死亡, 死亡是指喪失生命、生命終止, 是生存的反面, 這也意味著我們生命和人生的結束, 所有本來 維持我們存在的內容全部喪失, 作為真實存在的我們不可逆轉性的永久終止。但我 國從民間至宮廷的社會各個階層人們都相信人死後靈魂是不滅的, 所以民眾通常便 將死亡看做是一個人從我們現實生活的這個陽間世界, 走向另一個人們想象中的被 稱為陰間的冥間世界的過程, 因而死亡既是生存與死亡的轉換, 同時也是兩個世界 的輪回。

而在中國這樣一個千年以來都是自給自足、男耕女織的小農社會中, 人是家庭 中最重要的生產力代表, 沒有子孫和新丁, 家族的宗姓便無人傳承, 而且沒有後代 便沒有新的勞動力, 田地耕織等維系家庭存續的勞作也無人操持, 那麽這個家庭便 會逐漸消亡。【禮記 · 昏義】中記載: 「昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下 以繼後世也,故君子重之。 」

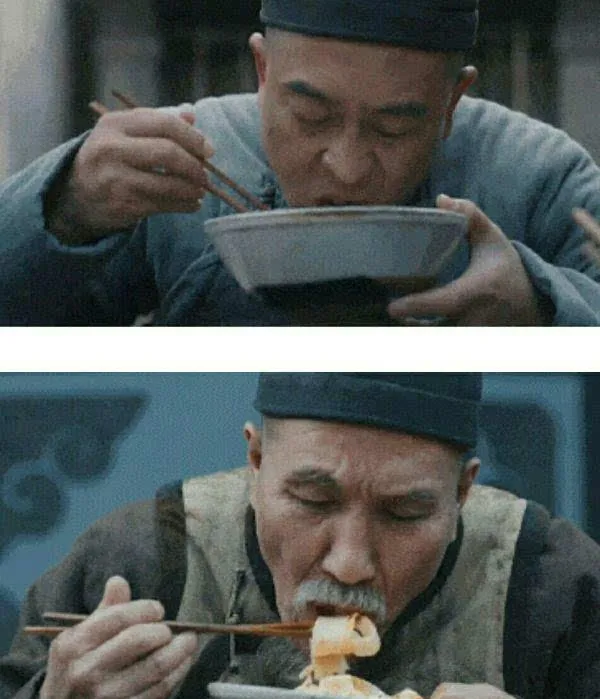

陳忠實【白鹿原】中的女性角色的婚姻大多是包辦或買賣,這也註定了她們幾 乎都成為了婚姻關系中的犧牲品。小說一開始就描述了白嘉軒所娶的前五位妻子都 離奇死亡,這使得白鹿村的村民們紛紛傳言他: 「長著一個狗的家夥,長到可以纏 腰一匝,而且尖頭上長著一個帶毒的倒鉤,女人們的肝肺腸肚全被搗碎且註進毒 汁 」。

這種傳聞也導致白嘉軒娶妻時在下聘禮的婚俗中,需要付出比一般人高得 多的代價, 因而在他娶自己的第六位妻子時, 他的聘禮之高足使正常人咋舌呆腦, 二十石麥子二十捆棉花或按市價折成銀元也可以, 但必須一次交清。

這個數位使嘉軒脊梁發冷,母親卻不動聲色地說她已經答應了人家 。 面對如此巨額的高昂彩 禮, 白母再為難和無奈也只能心甘情願地答應人家,因為在白鹿原上「銀貨不全不 得娶 」,娶妻時男方向女方送彩禮是不可改變的硬性前提條件。

這種下聘禮或者稱 為送彩禮的婚俗, 使得白鹿原上的男性將婚姻更多視為一樁買賣和交易, 娶回來的 媳婦等於是自己花錢買回來的,他交了彩禮這筆錢,就拿到了媳婦這個「物 」,因 此便認為「買來的媳婦是騾馬,任我用來任我打」。

「父家 」對於彩禮的過分要求 和「夫家 」對於彩禮的歪曲理解,都是白鹿原上宗法觀念與男權思想的倫理規範對 於女性的束縛與綁架, 送彩禮這項婚俗也進而在很大程度上導致了白鹿村中女性地 位更為卑微和低賤。

白嘉軒為了傳宗接代的家族使命一連娶了七個老婆, 直到娶了吳仙草才完成了 幫白家延續香火的任務。吳仙草作為一個好媳婦最重要的標準, 不是她所具有的那 些溫柔賢惠、勤勞忍讓的美好品質, 而是她對白家香火與子嗣延續任務的貢獻。

吳 仙草無論是在家庭中的白家還是社會上的白鹿原, 都沒有作為一個獨立個體的地位 與話語權,作為妻子和母親的仙草,在白家其實是「靜音 」和「消音 」般的隱形存 在, 她存在的所有價值和意義都只是對男權社會對女性要求的滿足與實作, 是在她 將自我消融的無限服從與順從中體現的。

吳仙草是幸福的, 因為她用自己數十年任 勞任怨、恪守婦道的勞苦和忠誠,換來了子女與丈夫的尊重,但同時又是悲慘的, 因為她終其一生都背負著父權和夫權的兩座大山, 不曾覺醒與反抗。

無論是在現實 社會還是文學作品中, 吳仙草都是最為典型的中國傳統家庭婦女形象的縮影, 她的 身上展現了中國廣大勞動婦女的諸多傳統美德, 也象征了中國千千萬萬個和她一樣 「無聲 」的傳統家庭婦女表面幸福、實則悲慘的一生,如仙草一樣的無數女性的悲 劇是隱蔽的,不易被察覺的,但卻是更為深層和悲哀的。

而死在冬至這個一年中最冷時刻的鹿冷氏, 是被白鹿村毀掉的另一個悲劇女性, 陳忠實甚至沒有在書中給她留下一個自己的名字, 結婚之前她是冷醫生的長女, 結 婚之後是鹿兆鵬的妻子。

她是鹿家「父母之命、媒約之言 」明媒正娶的媳婦,也是 丈夫鹿兆鵬在被父親鹿子霖扇了耳光之後,被逼無奈完成婚禮儀式娶進來的妻子。 而作為一個不被接受新思想的丈夫承認的包辦婚姻下的犧牲品, 鹿冷氏自新婚之夜 後便守起了活寡, 一直守到了她瘋, 守到了她死。

作為妻子, 她只能眼睜睜地看著 丈夫拋下自己出走無力改變, 作為女兒和兒媳, 她只能在父親和鹿父選擇為了家族 的名聲和面子犧牲她的人生與幸福時被迫承受, 在這樁形同虛設的虛假婚姻中無望 地虛耗著、煎熬著直至發瘋。正如她所說, 「我有男人跟沒有男人一樣守活寡。我沒男人我守寡還能掙個貞潔牌,我有男人守活寡倒圖個啥? 」

鹿冷氏一生的所有 不幸都源自於她沒有選擇地、被父親包辦成為一個不被丈夫承認的妻子, 而她在最 終被逼瘋後四處訴說自己與公公鹿子霖的私情時, 她的名醫父親也為了兩家的顏面 親手下了一劑重藥毒啞了她。此後,「兒媳不再喊叫,不再瘋張,不再紡線織布, 連掃院做飯也不幹, 三天兩天不進一口飯食, 只是爬到水缸前用瓢舀涼水喝, 隨後 日漸消瘦,形同一樁骷髏,冬至交九那天夜裏死在炕上。 」

鹿冷氏是痛苦的,是 不甘的, 但在白鹿原上的世俗規則裏, 忍讓救不了她, 瘋癲也救不了她, 只有死亡, 才能給她這悲慘的一生做個解脫。鹿冷氏在貞潔、婦道和人性、本能的欲望中矛盾 掙紮, 她既壓抑、摒棄著自己的欲望, 又渴望著幸福與滿足, 既無法改變自己根深 蒂固地對傳統婚俗觀念的認同與追尋, 又無法完全壓抑自己正常的需求, 最 終成為被封建吃人的傳統倫理道德觀念統治下的女性犧牲品, 葬送了自己美好的青 春與生命。

田小娥更是陳忠實在【白鹿原】中悲劇女性形象的塑造上最濃墨重彩的一筆, 她本出身書香門第之家, 卻仍被父母出售給年齡都能做她爺爺的郭舉人作小妾, 成 為封建包辦婚姻和納妾婚俗的犧牲品,而「嫁雞隨雞,嫁狗隨狗 」的封建傳統婚姻 觀念, 使其在身體和心理上都飽受郭舉人與其正房的變態非人的摧殘與折磨,,過著豬狗不如的生活。而當田小娥終於在生命的本能 與反抗的驅使下跟隨黑娃回到白鹿原時, 黑娃的父親便直言要和黑娃斷絕父子關系, 以威脅其拋棄田小娥, 而作為族長的白嘉軒也不同意他們在祠堂完成婚禮儀式。

黑 娃與田小娥的結合, 被他們看做名不正言不順, 白鹿原上的男女民眾都看不起田小 娥作為小妾不忠不貞的出逃, 認為她對封建倫理道德的反抗是放蕩與墮落。而且古 代婚姻禮俗講究明媒正娶,正如「無媒不成婚 」,如若結婚的兩人不經過媒人的介 紹和說媒, 更是不合禮制, 也不會受到認可。

黑娃與小娥的結合被認為是私定終身, 也正因為他們沒有媒人, 也沒有舉行正式的婚禮儀式, 尤其是像田小娥這樣被認為 是傷風敗俗的女子是註定被人恥笑的, 因而他們兩人的結合便是被大家所唾棄與鄙 視的, 不僅不能進宗族的祠堂, 也不能進家門, 只能住在白鹿原東頭的一處破窯洞 裏。

在白鹿原上, 真心相愛的黑娃和小娥的結合因為不符合既定的婚俗而被眾人冷 言冷語的嘲諷和欺壓, 而郭舉人和小娥的結合只因滿足了既定的婚俗, 所以無論如 何反人性與畸形,都被認為是理所當然的。

在受到傳統關中儒學思想與宗法倫理道德影響深遠的關中農村地區, 婚姻被視為家庭和家族繁衍子嗣與延續香火的手段, 女性則被視為傳宗接代的一種工具。

陳 忠實在【白鹿原】中對關中地區婚嫁民俗的描繪,揭露了舊中國封建禮教吃人的一 面, 尤其是對女性在身體和心理上的雙重折磨與摧殘, 以及對女性人性本能的粗暴 扼殺, 正是這冷漠兇殘的封建婚俗觀導致了白鹿原上女性的人生悲劇。因此白鹿原 上的婚俗真實地展現了白鹿原上的宗法制文化, 也反映了關中地區深厚的封建倫理 文化對民眾生活與婚姻的重大影響。