於芳記不清是第幾次來杭州了。

以前為了生活,她每月都要來這裏的服裝批發市場進貨,直到一年前,她經常感覺頭麻,疼痛偶爾像閃電一樣劃過腦子。有時沒走幾步,右腿卻怎麽也邁不出去,記性也差起來,打麻將都記不得有沒有和牌。

去年8月,再次在杭州下車後,她把目的地換成了浙江大學醫學院附屬第二醫院(以下簡稱「浙大二院」)。她想搞清楚,是什麽讓自己在46歲的年紀,腦袋就變得「不靈光」。

此前在家鄉醫院,透過醫學影像,她曾看到自己「大腦長了個黑點」,以為是癌癥,不敢一個人取檢查報告單,邊等結果邊哭。後來醫生告訴她,「黑點」是一個動脈瘤,她才松口氣,「沒有比癌癥更可怕的病。」

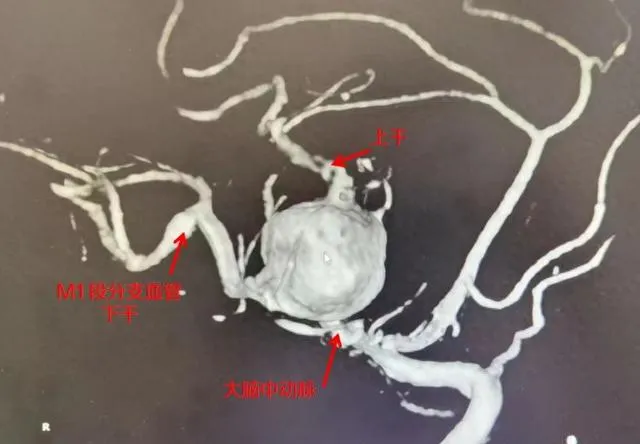

但在浙大二院神經外科,主任醫師王林覺得,這個「黑點」的兇險程度不亞於癌癥。這顆長在右側大腦中動脈的動脈瘤,大小約16x16公釐,比正常血管粗了5倍。在血流的沖擊下,瘤體像肥皂泡一樣脆弱易碎,隨時可能破裂出血,讓患者昏迷、偏癱甚至死亡。

第一次手術前於芳(化名)的大腦影像資料。受訪者供圖

容不得太多拖延,於芳很快被推上手術台。開顱、搭橋,王林從她的手臂取出一段血管接入大腦,像一座橋一樣繞開了那顆動脈瘤,失去血液沖擊,瘤體也失去了作惡的可能。

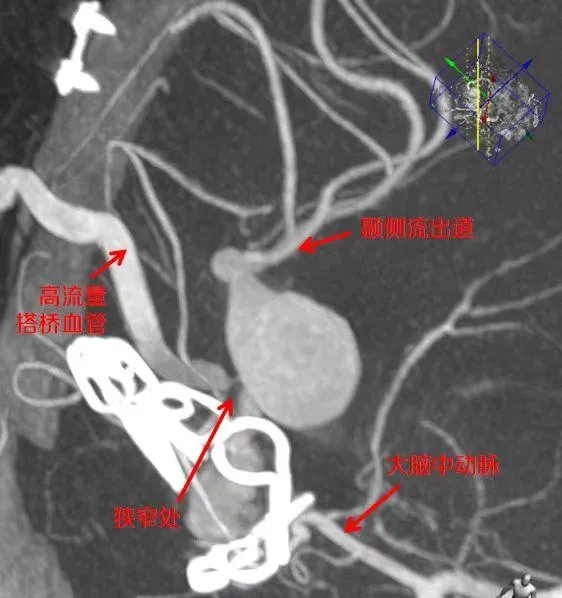

手術很成功,於芳恢復了正常生活,繼續經營自己的女裝小店。但一年後,今年8月復查時,「黑點」再次出現。這次,它出現在那根搭橋血管的吻合口,更大,也更罕見。從業近20年,王林主刀過2000多台腦動脈瘤手術,第一次遇見這樣的情況。

「就像橘子樹突然長出蘋果,還是顆巨大的蘋果。」參與手術的浙大二院神經外科副主任醫師曹生龍和主治醫師曾瀚海也被震驚到,他們翻遍國內外文獻,很難確定病因,也沒找到統一的治療標準。

王林決定再次冒險,盡管這次情況更加復雜。

不是選擇題

9月11日,於芳的第二次手術正式開始。

上午9點,王林劃下了第一刀。手術刀順著上次留下的痕跡,從右額沿發際線一直劃到耳根,切開一個約15厘米長的弧形創口。下方大約兩厘米深的地方,那顆新生的動脈瘤第一次暴露出真面目。

在神經外科,動脈瘤是常見的疾病,絕大多數屬於常規的囊性,血管壁局部向外膨出,像被吹起來的氣球,處理起來也相對容易。

偏偏於芳這次患的是吻合口處膨大的動脈瘤,累及分支血管,非常少見。她丈夫記得檢查片子上,那塊陰影的形狀:就像輸液軟管上突起的橢圓形滴壺,上面還有許多分岔,向遠端輸送血液。

「它是整個血管的擴張,我們很難把它閉掉。」王林說,想要解決這種復雜的動脈瘤,搭橋是最有效的解決途徑,「用一根新血管代替出問題的血管,相當於造出一條新通道。」

這是對付復雜動脈瘤的殺手鐧,在國內,只有少數頂尖的神經外科醫生才能熟練掌握。

與其他部位的血管不同,大腦血管細密,即便是較粗的動脈直徑也只有4公釐左右,和一根筷子差不多。這一次,於芳要被處理的血管只有2公釐粗,在這樣的血管上完成一場完美的縫合,哪怕對以手法精細著稱的神經外科大夫來說,也是個極大的技術挑戰。

手術中的王林。受訪者供圖

於芳需要的是高流量搭橋手術,這也意味著血管要粗。但血管越粗,越靠近顱內深部,操作難度也越大。曹生龍說,這樣的手術醫院每年也不過10台,手術時間漫長,每次都是一場高強度的體力和精力考驗。

面對這樣復雜的病患,醫生和醫院有時並不願意接收。

於芳夫婦找到王林之前,已經咨詢過不少人,也被拒絕過多次。王林理解,這種手術前後要投入大量時間、精力,風險又高,醫生賭上的不僅是自己的聲譽,還要協調各個科室的配合,如果失敗,大家可能會一起遭受家屬的質疑與責難。

但對王林而言,這不是一道選擇題。

他接診過太多兇險的病例,也見過不少從新疆、甘肅特意跑來杭州的求醫者。在10平方米的診室裏,有人沈默,有人嘆氣,王林能感受到他們對活著的渴望:「他們雖然不說話,但好像已經把生命托付給你了,他們選擇相信我,我就有責任幫助他們。」

於芳也是其中一個。

變數

王林用手術刀和吸引器探向大腦更深處。在顯微鏡約12倍的視野下,之前接入的橋血管從硬腦膜外穿入大腦,一年過去,它們已經與附近的腦組織粘連,像團麻繩纏在一起。

「一般來說,硬腦膜和腦組織是分開的,但因為患者之前開過刀,所以我們只能一點點把它們分開。」曹生龍說,這也是第二次手術困難的地方之一。

在術前,王林就猜到會出現這樣的情況,但他沒接觸過搭橋後再開刀進腦的病例,顱內的實際情況像一團霧。這個同事眼中裏外都透出自信的外科醫生,這次沒有了十足的底氣。有時候去查房,與於芳夫婦目光接觸,他能感受到對方的期盼,他總會忍不住抓抓頭發。

於芳捕捉到了這些動作,心裏更怕了:「你每來一次,就要嚇我一次。」

住院這7天,她足足瘦了11斤。復查的時候、查房的時候,她都要反復詢問王林:「不開刀可以嗎?不開刀能活幾年?」得到的答案從沒變過:「一定要開的。」

一定要開刀嗎?在回答於芳之前,王林已經反復看過片子。他問過自己,也問過同事。

搭過一次橋的病竈,血管走行極其復雜,再次開顱難度極高。相較而言,無需開顱的介入方式,看起來更簡單易行——醫生借助影像裝置引導,把帶著介入球囊的導絲透過動脈抵達病竈處,然後開啟球囊,擴張狹窄的血管段,再用支架輔助栓塞動脈瘤。

但介入組的醫生們認為,這位患者血管條件顯然不佳,血管壁粗糙,在實際操作中,很容易破裂。

「你想在管道裏鋪路,就要先把管道撐開,但現在管道是硬的,撐開時就容易碎掉。」曹生龍解釋,一旦血管破裂,就必須立即開顱清除血腫,且預後不佳。

開顱是唯一的選擇。眼下,手術刀懸在創口上方,王林稍作停頓,快速克服連自己都討厭的猶疑,繼續一公釐一公釐地向更深處探尋。

透過顯微鏡,曹生龍和曾瀚海看見王林正細致地將那些粘連分開,一點點撥開血管和神經,每劃開幾刀、剪開幾下,就用吸引器將周邊的滲血吸幹凈。保持操作界面幹凈,這是王林的習慣,視野越清爽,犯錯的機率就越小。

在吻合口動脈瘤附近,血管行走復雜。受訪者供圖

再往下探約兩厘米,那顆「巨大的」動脈瘤就暴露在醫生們眼前,隨著於芳的脈搏微微律動。手術室萊恩靜極了,連呼吸都變得小心,只有生命支持系統響起規律的提示音。

在無影燈的照射下,瘤體深部,上次手術使用的幾枚動脈瘤夾泛起金屬的光澤。

「你們看看,這是上次塑形的地方。」看到老對手,王林打破了沈默。

沒等眾人回應,他的註意力很快又聚焦在那顆新生瘤體上——向外伸出兩道血管,其中一道血管又分出兩支,如此復雜的血管環境、如此廣泛的粘連,王林皺緊了眉頭。

在他的想象中,那根橋血管該是遊離的,讓他可以采取術前商定的第一套方案——把吻合口剪閉、將動脈瘤塑性、再在原位置重新吻合。這是最簡單的方式,現在已絕無可能。

「我們做搭橋手術,都會將橋血管預留出一段長度,如果遇到需要再次處理的情況,拉一拉、移一移,總是夠用的。」王林只得嘗試術前定下的第二套方案——把原本的橋血管剪掉,吻合到遠端的血管上,相當於重新再搭一次橋。這是目前僅剩的辦法。

動手前,王林找了一根細繩,用兩把鑷子夾住,抻到橋血管那裏比劃長度,模擬手術的過程。但意外又發生了。

「怎麽會不夠呢?」醫生們無論怎樣嘗試,那根軟繩就差一段距離。

在神經外科手術中,意外和危險並不少見。 「人是有變數的。」王林說,有時他會享受這種難題,這樣的不確定性,恰恰也是神經外科的魅力所在。

他喜歡鉆研,喜歡專註在復雜卻精妙的空間和結構裏。在為數不多的愛好中,手表和汽車最能讓他沈浸,機械的世界裏,零件按部就班地運轉,就像人腦一樣,精密復雜,掌控著思想、語言、感知和行動。而腦科手術就像一場狩獵,無比危險,萬分小心。

「它不是簡單的數學題,也不是翻翻教科書就知道該如何操作。」王林形容當時的感受,這是對自我的挑戰,像一場高手對決,生命就在眼前,你無處退縮。「在這場非常規的角鬥裏,你要足夠大膽,克服恐懼,想出全新且可靠的方案,接受最糟糕的結局,同時也要足夠心細,不能忽視任何一處細節和陷阱,最終才能戰勝它,戰勝自我,戰勝命運。」

他再次停下手中的動作。

除去麻醉的時間,手術已經進行了兩個小時,屋子裏站著助手醫生、護士、麻醉師,還有前來觀摩的五六位醫生。但和剛才一樣,手術間一片安靜,大家都在等待王林的答案。

新方案

現在,在這場進行到一半的手術裏,王林只能靠自己。

這反而讓他冷靜下來。過往的經驗告訴他,越是慌亂,出錯的機率就越大,病人的安全是第一位,他不喜歡無謂的冒險。

停手的這段時間裏,王林想清楚了第二套方案不適用的原因:「血管跟周圍的腦膜、組織都有融合,本身也會萎縮、失去張力」 ,所以長度不夠。與此同時,一個新方案也已經成型:再取一根橋血管,再進行一次搭橋,分擔血液對瘤體處的沖擊,只是要吻合兩次,風險更大。

但術中改變手術方案,還要得到家屬的確認。

深夜的浙大二院腦科大樓。新京報記者左琳 攝

這會兒,於芳的丈夫程奇正守在病房裏,快到中午了,他一口飯都吃不下。

手術中途,家裏人不停地打電話詢問,他總是匆匆掛掉。「萬一醫生打電話進來怎麽辦?我必須要保持手機暢通。」上次手術,程奇慶幸沒有等到醫生的電話,這次12點半左右,手機突然響起來。

「我的心一下就沈了。我知道術前的方案肯定都不行了。」

擺在他面前的只剩兩個選擇,要麽只是把動脈瘤簡單夾閉,說不準什麽時候它就會破裂,帶走於芳的生命,要麽按照王林的想法,保住性命。

程奇比妻子更理解「危險」的含義。他每天盯著住院部墻上的科普海報,一遍遍在互聯網上搜尋問診,動脈瘤、搭橋、介入……這些名詞的含義,他已經了然。開刀前,醫生們向他解釋了所有方案和風險,甚至還畫了草圖輔助,但醫生們發現,程奇很快就明白他們究竟在講什麽。

他和水電打了一輩子交道,動脈血管瘤就像堰塞湖,隨時都有可能決口。想要解決危機,再修一條水路繞開它,是最佳選擇。

手術室門口,王林還沒來得及摘下沾著血的醫用手套,等待程奇的答復。

「好操作嗎?」

「好操作。」

程奇放下心來。

「接血管這塊,王主任是出神入化的,我一點都不勞心。」他相信王林,這位與妻子同齡的大夫,是科室最年輕的教授。

曹生龍覺得,46歲正是神經外科醫生的黃金年紀,很多人在40歲左右才有能力和機會,在專業上耕耘出一片天地,而王林「有一種成名很早的感覺」,成長期比大部份醫生都要短——三十五六歲就已經掌握了成熟的技術,許多同齡人還在學習階段。

這關乎努力,也關乎天賦。「特別是在神經外科領域。」王林強調,只有最優秀的學生才有能力和膽量,跟兇險、罕見的疾病較量。

他記得2005年自己剛到醫院時,總是主動找到經驗豐富的老師,請對方有急診手術的時候叫上自己。一開始只是縫皮、開顱,六七年之後,他開始獨當一面。

現在,王林的時間被工作擠滿,「周一我就很明確地告訴家裏人,一直到周六都不用等我吃飯了」 ,哪怕他從醫院騎車回家只需要六七分鐘。

手機、微信一刻不停地提醒這位同事口中的「時間管理大師」,該去完成任務了。他的嗓音總是沙啞,但只要談起業務,思緒就會變得敏捷,語速飛快。

時間久了,對技術的純粹追求又多出一重責任,仿佛不停告訴自己再前進一點:「這種病人,只有我能救他。」

就像眼下這台手術,在場所有人的目光都集中到了王林的手上——手術到了最關鍵的一步。

最後的冒險

橋血管已經準備妥當,曹生龍切開於芳的右前臂,約10厘米長的橈動脈暴露出來。接下來,王林要將橋血管兩端分別縫合到腦血管上。

王林用臨時瘤夾夾閉了動脈瘤側淺流出道、原橋血管外膜的近端和遠端,以免血液在術時流出,再分別依據橈動脈的管徑情況,將血管接入處切開一口。

高倍顯微鏡下,直徑不到2公釐的血管清晰出現在視野內,沒了血液透過,它變得透明,埠被藍色藥劑著色。王林端坐在手術台前,右手握著持針器,一針一針穿進血管邊緣,左手輔助調整血管的角度。

動脈瘤在顱骨下方大約兩厘米,而顱骨只分開一道狹窄的縫隙,在顯微鏡下,就像在極深的峽谷裏穿行,很容易迷路。針線很細,不如一根頭發絲粗,王林的手臂很難全程都有支點,需要靠上肢力量支撐著懸空操作,手法也要幹凈利落。盡管醫生們是坐著開刀,但王林覺得「就像開車一樣」,整場手術下來,精力必須高度集中,比站著還累。

到了顯微鏡下,任何一點微小的抖動都變得明顯。一般情況下,王林的身體幾乎不會表露出任何緊張,這是一名神經外科醫生必備的素質,更何況,經過12年的練習,這個操作他已經非常熟練。

起初,王林只要有空,就鉆進實驗室練習縫實驗鼠,縫夠100根血管,也就基本練成了。「這是個熟能生巧的過程。」王林認為,只要反復練習,總會成功,可需要這類技術的患者太少,一般的醫生很難有實操的機會,也很少有醫生會為零星的病人專門去練習。

進針、打結,大約20分鐘,王林就已經將橈動脈的兩端接好。他按下持夾器把手的彈簧,動脈瘤夾的夾片張開,再小心地把它送進動脈瘤的「頸部」,輕輕地松開手中的彈簧片,那顆危險的動脈瘤被成功塑形。

到了搭橋的最後一個步驟,也是最關鍵的步驟——把那些臨時的夾子放開,讓血液重新流回通道,以此檢驗吻合口是否會滲血、通道是否暢通,血管是否會被突如其來的血流沖破。

醫生們再次緊張起來。所有人的視線,都隨著王林一同聚焦到了術中的造影影像:血液快速流進血管,使它們膨起。植入的橈動脈最先顯影,動脈瘤兩側的分支血管隨後顯影,而原本的動脈瘤始終沒有出現。

手術成功了,比預計的時間還要短一些。

在場的很多人都記得那個瞬間,但在同組的醫生們看來,王林並沒太大的情緒起伏,就像操刀時一樣「四平八穩」。

「不過我們能感覺到他的心情變好了,他願意多聊天,多講講手術的情況了。」 曹生龍說。

手術成功了,王林不能歇息太久,下一場手術馬上要開始了。

等待下場手術的間隙,他抽空去探望於芳的情況。血管被夾了一段時間,遠端可能會暫時缺血,夾子放開後,血一下子可能會把小血管沖破,這些在術中是看不見的,只能關註病人麻醉醒來的狀態好不好、會不會說話、手腳是否會動。好在沒過多久,於芳就清醒過來。

「會痛嗎?」醫生問。

「有一點點。」於芳回答,這次不再害怕。

第二次手術後,於芳(化名)與王林合影。受訪者供圖

術後第三天,於芳就可以下床行走。第七天,就已經符合出院的條件。一個月後,她閑不住,又到杭州去進貨了,只是這次,她不會再單手拎著六七十公斤裝滿衣服的大塑膠袋,這是醫生的囑咐。

王林的手術日程依然滿滿當當,他說自己每年要接觸上千位病人,有些已經記不清名字和長相,但於芳「可能過10年都會記得」,那是他獲得巨大成就感的時刻。

出院前,於芳穿著病號服、繃帶也還沒拆下,就急著跟王林合了影。兩個同歲的人站在一起,努力露出笑容——這台手術,是屬於兩個人共同的禮物。

(應受訪者要求,於芳、程奇為化名)

新京報記者 左琳

編輯 楊海 校對 吳興發