本文轉自:人民日報海外版

徐 劍

【 人民日報海外版 】( 2024年08月10日 第 07 版)

農歷七月初七是中國七夕節。作為一個蘊含豐富的傳統節日,七夕承載著中國人對情感、對生命、對宇宙的無盡想象與美好寄托。今天,我們特別邀請兩位作家講述他們的「七夕故事」,分享他們的歲月幽思與人生感懷,以饗讀者。

——編者按

一

七夕那天傍晚,阿裏天空很亮,離天黑早著呢,太陽高高地,照在昆侖山和岡底斯山上,與夏日雪山相輝映,折射雪山起伏的曲線。

少年望星空在鄉場,中年守七夕在京城,暮年呢,他最想在離天河最近的地方,望星空。

那天下午,太陽鐘盤剛偏移四點,他出獅泉河,向南,從阿裏首府往阿裏天文台駛去。天文台建在離獅泉河30公裏的山脊上,海拔5100公尺。數日前,他去劄達縣象泉河畔的底雅鄉,曾途經阿裏機場,駛上界上達阪,遠眺天文台,方知此為世界上觀宇宙天河最佳拍攝機位。到阿裏望天河,源於少年秋場上望星空的一場夢。

彼時,他還是一個幼童,聽奶奶講天上牛郎織女星的故事,宇宙、星空、天河,令他無限向往。他問奶奶什麽時候能看到牛郎織女下凡人間,奶奶說七夕。他們劃船過去嗎?奶奶搖了搖頭說,牛郎織女住在一條銀河的兩邊,相望千裏萬裏遠,天河千丈萬丈深,船是渡不過去的。那靠什麽擺渡?

喜鵲的翅膀啊。奶奶說,搭成一座鵲橋啊,讓牛郎織女七夕相會。

人走在喜鵲的翅膀上,會掉下去啊!他向奶奶提出異議。

牛郎織女是羽化成仙的天人,踏雲駕霧,不會掉下來的。

我要看牛郎織女鵲橋會!

等到七夕吧,奶奶說。

立秋後,七夕便近了,雲嶺下的夜空晴得好,天似穹窿,深邃而純靜,像秋潭裏的一灣清波,與天井裏井水一樣藍。那天七夕將晚,奶奶在天井裏放了幾個草墩,點了一盞油燈,將她的愛孫攬在懷裏,天漸漸黑了,星星從夜的腹部鉆了出來,像天神扔下的一把鉆石,一閃一閃地,更似夜空中一雙迷人的秀眸。他問奶奶,牛郎織女星在哪裏?也許是因為坐天井觀天吧,局限了他的視界。奶奶指著最亮的兩顆星,說那就是牛郎織女星。他第一次循奶奶所引,找到了牛郎織女星。後來他讀杜甫的詩,「人生不相見,動如參與商。今夕復何夕,共此燈燭光」,想起與奶奶共話七夕的一幕,內心充滿了溫馨和感動。只是星星太小,距他也太遙遠了,遠得無法夠得著。

能將星星摘下來了嗎?他問奶奶。

除非你坐在秋後的打谷堆上,奶奶告訴他,那裏離天河最近,是高天上的人間。

他向高原上的阿裏天文台駛去,終於遂了高台上望星空的夙願。車子在岡底斯山山脊上前行,盤旋向上,一圈一圈大迂回,山重水復間,天河在上,冰河在下,向著天文台駛去。最後等高線,居然像上蒼之手,在穹隆銀城上的塗鴉,大寫之字一彎連一彎。登高台而觀天河,吉普車盤桓於道,不啻是他少時繞著曬場上的打谷堆,轉了好多圈。曬場上,剛收割的稻谷堆,壘成了像吳哥窟一樣的佛塔,有十七八座之多,峙立夜天。在星可數月可鑒的夜晚,他和同伴開始圍著這些寶塔轉,終於在兩個谷堆的間隙,找到相互攀爬的草墻,腳手並用,使出少年洪荒之力,終於登塔頂,就一頭撲在谷堆上,仰望星空。

星星躲進夜幕裏,他只好在稻谷堆上翹首以待,等它們一顆一顆,從天門中跳出來。

等星星出齊了,就朝他奔來。

風自西向東,稻谷的香氣若有若無。家無余糧的他想,要是家裏有這麽多稻谷,媽媽就不用去山村借糧了。此時稻谷的香氣,抓不著也留不住,只能存在心裏。

蟲鳴空曠,亦非聒噪,反倒安神。他躺在微熱的谷堆上,頭枕著手,望著星空。漸漸地,神遊了,星星在天在四方,也在家,稻谷在地在天,在他左右,最後都裝進了他的夢裏。

二

他醒來的時候,確信是媽媽把他抱回了家。

那是他幼年的星空。

幼年愚智,不知天地也有所屬,五氣五元素相生也相互制衡,但能感受每顆星星的喜悅。它們三五以變,神秘跳躍,與他遙遙相望,而又臨照他心。幼年懵懂,不明白星星與愛情有何聯系,天上地上,十萬八千裏,何與愛情有關?

轉眼高中畢業了。那一年,16歲的他走出家門,步入軍教。在長途跋涉中,他開始明白,星與愛,牛郎與織女,銀河與喜鵲的神話,是凡間俗子想要達成的一個心願。這個心願需要在遙不可及之間,尋找一個內外兼有的支點。

星空與大地上下照映,鬥轉星移改變著星象,也牽動著塵世。上古之人能劃分疆土,也能劃分星空,能為大地的品物命名,也能給天上的星星取名。他們仰觀天文,俯勘地理,把對星相的想象發揮到了極致,於是天上人間有了繁復的推演。

牛郎星和織女星,本不是同處一宿,它們只是夏夜中明亮的兩顆星體,卻要被人間劃上一條銀河,又搭建了一座喜鵲之橋,讓牛郎與織女在七月初七的晚上千裏相會。至於兩顆星會不會在那晚相處在同一位置,他沒法考證。

文化變神話,只需要一座橋。而萬千百十之策就是宇宙的一座喜橋,它讓自然與人、物與相、虛與實有了創意的高度。

在此他也想借道而行。喜鵲能在銀河之上為牛郎和織女搭上一座喜橋,那他也趁此向喜神借道了。

於是他有了行遠的星空。

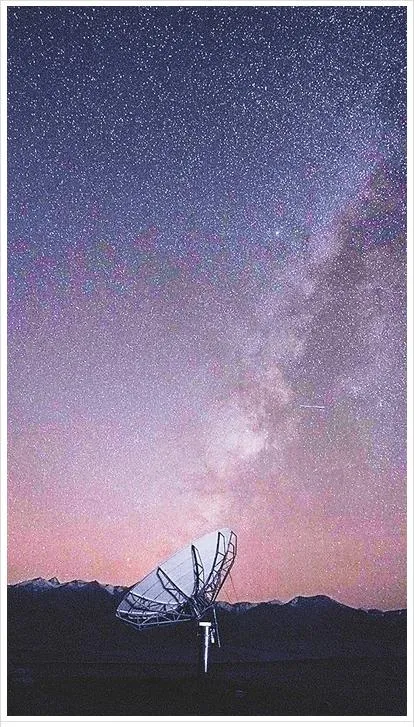

多年後,在西藏阿裏,他見到了無與倫比的星空。阿裏的星空通透潔凈,星星錚亮有質,讓人有伸手可摘的感覺。

望著滿天星鬥,他想到的還是那塊堅強不息的土地。繁星如金色的青稞,從圓融的天倉撒下。它撒在高原上,高原的鳥獸有食,百神得祭,眾生康寧。

在這裏,在中國西部的生命禁區,他寫下了【金青稞】【西藏媽媽】。他想,老有所養,幼有所倚,眾生皆安。沒有什麽比生存、比生命更為緊要的事了。

在阿裏的星空下,他看到了離天最近的老阿媽,她們三步一磕頭,相信一線炊煙也能抵達所願。

在這裏,他也想到了仙逝四載的媽媽,她只相信行遠能抵達所願。星空下,他仿佛聽到了媽媽的聲音。

那個貧瘠年代,媽媽的祈願真的是低入塵埃,當他穿著新兵「國防綠」回家告別時,媽媽說:「到部隊去吃一頓飽飯吧。」那是貧瘠土地上的母親,在饑荒中最為低沈的聲音。這低沈的聲音把他瘦弱的身體托起,遊離遠方。

大板橋是昆明東郊的古鎮,田壩裏種稻谷,而山村種的是蕎麥、馬鈴薯、玉米。那時,過了次年3月就開始糧荒,爸爸媽媽又得帶著他到山村裏借糧。有借必有還,借得6斤馬鈴薯,來年秋收要用一斤大米還回6斤馬鈴薯,;借得3斤玉米,來年秋收要用一斤大米還回3斤玉米。

借糧是一種貼近土地的苦行,由此他也聞到了泥土的芳香。

在媽媽的辛苦中,他高中畢業了,快16歲的他站在古老的寶象河前,迷茫,不知路在何方。有一日,他坐在河岸邊寫寫畫畫。一位個子高挑、講著流利普通話的軍官走過來,看到第一眼就問他,想不想當兵去。他趕緊說,當然想啊。

第二天,這位軍官就到學校了解情況。學校的老師都說,他是年級裏成績數一數二的學生。就這樣,他被帶兵的排長要到了部隊,走進了一座沒有圍墻的大學。

出發前一天,他戴著「雷鋒帽」,穿著長而寬大的軍裝站在媽媽面前。媽媽躺在床上,淚流滿面,根本就沒有起來。她養的四個兒子像一窩燕子,頭燕要飛走了,怎能不傷心。他不知道哪一句話可以安慰媽媽。第二天報到,媽媽去送他了,他站在隊伍裏,不敢看她一眼,他知道,只要回頭看一眼,心立刻會碎掉。

很多年過去,媽媽八十高齡,所有的記憶都消失了,什麽人都不認識,連自己的兒子都不認識,但是在彌留之際卻突然問他:「徐劍,你什麽時候轉業。」這一刻,他拉著媽媽的手,淚水,嘩就流下來了。媽媽的記憶中還是她那16歲的兒子。

事實是,他16歲出去,61歲歸來了。61歲的他,站在阿裏的星空下,不知道哪一顆是媽媽。但是他知道,在千萬顆星中必有一顆是媽媽,是她照亮了他的生命。他雙手合十,托星空稍句話:「媽媽安息吧,孩兒已如您所願。」

他躺在谷堆上很久,秋雨下過的打谷場上,雨水滲入稻穗裏,白天太陽一曬,有一種蒸發感,身上暖暖的。此刻,他感覺自己睡在上天與大地的子宮裏,靜靜地等待,等星星一顆一顆,從天門中跳出來。

人間、天上,銀河,真有驚為天人的仙眷嗎?一念秋風起,一夜勝千年,誰共此情乎?看著天上的月亮、星星,他躺在打谷堆上睡著了。一彎黃月如鉤,也是一艘金色的帆船,載著他遠去,離天已經很近,近到快夠得著天上的星星了。他仿佛覺得身上長了雙翼,其實是谷堆上湧來了朵朵白雲,為他插上了白色翅膀吧。

三

他醒來的時候,確信是媽媽把他抱回了家。

那是他幼年的星空。

雪風又給了他飛翔的翅膀。

車子終於抵達阿裏天文台,天還很亮,離暮靄落下來,還有好長的時間。西藏阿裏天文台、拉薩當雄羊八井宇宙線觀測站,還有四川稻城宇宙線測量站,國家在這些地方投入大筆資金,安裝了世界上觀測星河的最佳位置和最好裝置。

他61歲到了阿裏。

那天落幕分時,穹窿下,四野皆黯淡,唯有岡底斯山頂,一條巨瀑般的星河奔至眼底。昨夜星辰,今夜星辰,從天河極遠流來,大的、小的、對峙的、重疊的,宇外一天河,地球億蒼生,每個人如同天上的星辰,一顆、兩顆、八顆、十顆,在廣袤無垠的太空裏,並不閃亮,如此寂靜。但是,當千萬顆星,億萬星辰,組成九天之上的宇宙河時,那就是一道滾滾的巨星流啊。

在那裏,坐在阿裏的穹窿銀城的土地上,他忽然想到自己剛完成的【中國原子城】一書,寫中國第一個核武器制造基地的故事,並獻給中國第一顆原子彈爆炸成功60周年。書中,他發問:誰是中國的「兩彈之父」,誰又是中國版的格曼夫斯?王淦昌、彭恒武、鄧稼先、於敏,還是李覺將軍?!然而書稿殺青時,他驀地發現,中國舉一國之力辦大事情,每個人都如天河裏的一顆星,閃爍著自己的光芒。

塵埃落定,歷史化作碑碣般的文字,每個人都是這部史詩裏的一個方塊字,一顆天河中的無名星。從這個意義上說,每個在中國核武器制造基地裏工作過的人,都是「兩彈之父」,但又都不是。他們是無名的星辰,只有在特殊時刻,才會偶然露出星光。這讓他想起了「兩彈一星」元勛於敏說過的一句話:「核武器是成千上萬人的事業,一個人的力量是有限的。我只是一個小卒。」誰是中國的「兩彈之父」,答案已不言而喻,中國原子城裏的眾生啊。

昨夜星辰昨夜風,今晚星光燦然。當他61歲退休回到家鄉雲南時,在昆明開了一個文學釋出會「青稞怒放」。這一天,他看著故土的山水,仰望雲嶺的星空,水還是那灣水,山還是那座山,星空還是那片星空。61歲與16歲的差別就是,青春已隨流水逝去,而故事可以從61歲再開始。

因此他61歲的行程開拔了。

行走,讓他看到,聽到了那些驚濤駭浪的故事。當他站在阿裏的星空下,仰頭,繁星一片。頓感,他的愛在此也在彼。

「別來滄海事,語罷暮天鐘。」去吧,天下有情人,到阿裏觀天河,共七夕,宇宙城裏響起鵲語唱晚,猶如暮天梵鐘。