标题由陆放翁词【采桑子】化出,全词很短,照抄如下:「三山山下闲居士,巾履萧然,小醉闲眠,风引飞花落钓船。」全然一种自然样态,尤其「巾履萧然」,天然去雕饰,落拓不羁,很随便、庸常的生活样貌,其状犹书法中的日常书写,自在而恬淡。

说到底,我们对王羲之书法的了解多是从【阁帖】中他被经典化、神圣化之后的样貌,而非一种「巾履萧然」的庸常样貌,被誉为天下第一行书的【兰亭】是清正稿,【圣教序】是集字勒石拓本,包括【十七帖】,也是王羲之的清誊稿,虽为今草,却规整、流丽、秀逸,少有勾画涂抹,以往我们作为范本尊崇的王羲之,并不是真王,而是伪王。这样,我们只能从一些杂稿中,见到王羲之「巾履萧然」的日常书写样貌,比如【二谢】、【孔侍】、【丧乱】等,然而,我以为最能代表王羲之日常书写样态的,是他早期的一些书作,如【姨母】、【行穰】,与新疆罗布泊孔雀河流域发掘、被王国维指为写于永和元年的东晋【李柏尺牍】相较,其面貌的接近与相似,应为同一基础而来。

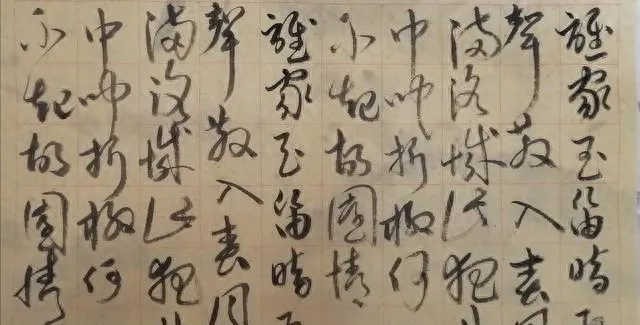

大王【姨母帖】

【姨母】应「写于王羲之22岁到39岁之间则是毫无问题。」(见(日)西川宁【王羲之的前期书风——一李柏尺牍稿为中心的研究】)作为刻帖,【姨母】因隶意的胎息,行意拘泥,且用笔气脉不贯,阻滞不畅。其用笔的肥硕又见唐以后的丰满,足为后世模本证据。当然,【姨母】、【行穰】也见「巾履萧然」的日常书写风貌,只觉其衣冠不整的萧条。这期间,王羲之于「蒿行之间」(王献之语)的转换、腾挪尚不成熟、自然,但已见他探索、踟躇的步履。

苏东坡天下第三行书的【寒食帖】也一清誊稿,只见「巾履」肃然,不见其日常的自在、萧然。苏东坡作为皇帝的秘书,他是个行事严谨的人,对待文字尤见其谨严。因之,我们所见其书法包括稿本,公文、文书、信函、便笺、拜帖等,几乎摒弃了日常书写草率的样貌,多为清定稿,正式、恭谨、即便手札、拜帖,也恭敬为之,几乎一笔不苟,不见其日常的松懈、随意、轻快,我们几乎见不到东坡日常书写的真貌。字如其貌,用现在话说有点「装」,这是肯定的,至少是有意「端」着范儿。不过,南宋陈鹄【西塘集耆旧续闻】有东坡「日常书写」的记载:

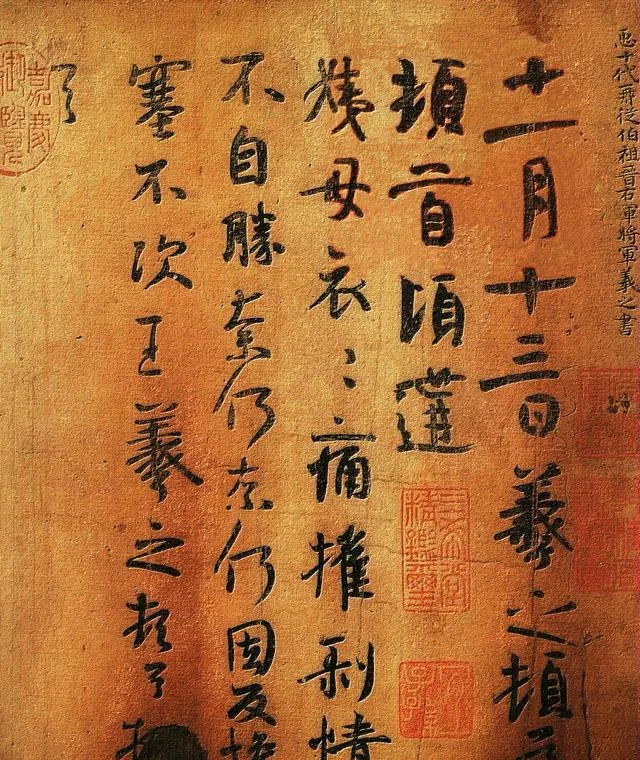

苏轼【黄州寒食帖】

朱司农载上尝分教黄冈。时东坡谪居黄,未识司农公。客有诵公之诗云:「官闲无一事,蝴蝶飞上阶。」东坡愕然曰:「何人所作?」客以公对,东坡称赏再三,以为深得幽雅之趣。

异日,公往见,遂为知己。自此时获登门。偶一日谒至,典谒已通名,而东坡移时不出。欲留,则伺候颇倦;欲去,则业已通名。如是者久之,东坡始出,愧谢久候之意。且云:「适了些日课,失去探知。」坐定,他语毕,公请曰:「适来先生所谓‘日课’者何?」对云:「钞【汉书】。」公曰以先生大才,开卷一览可终身不忘,何用手钞邪?」东坡曰:「不然。某读【汉书】到此凡三经手钞矣。初则一段事钞三字为题;次则两字;今则一字。」公离席,复请曰:「不知先生所钞之书肯幸教否。」东坡乃令老兵就书几上取一册至。公视之,皆不解其义。东坡云:「足下试举题一字。」公如其言,东坡应声辄诵数百言,无一字差缺。凡数挑,皆然。公降叹良久,曰:「先生真谪仙才也!」

他日,以语其子新仲曰:「东坡尚如此,中人之性可不勤读书邪?」新仲尝以是诲其子辂。

可惜了,苏公「日课」片纸只字无存,无法亲见其日常书写「巾履萧然」之状。然恭谨之人,为恭谨之事,像「日课」这种犹如事佛之事,想来依苏公秉性,依然恭敬若素,虽有「萧然」之态,却只见「肃然」之貌的。

其实,像【黄州寒食帖】这样稿本,起初也应是「日课」样貌,情之所至,信笔为诗,涂改、勾画,自是难免,然后清誊为文,有了我们所见之貌。小有错讹,信笔添加,珠玉互见,无伤大雅。苏公素来视书法为人生一乐事,行诸诗文,更为锦上添花之雅事。他说:「作字要手熟,则神气完实而有余韵,于静中自是一乐事。然常患少暇,岂于其乐常不足耶?」(【记与君谟论书】)

苏公贬居黄州,身心萧然,他「破灶烧湿苇」,「死灰吹不起」,又遇淫雨,心情坏透了、遭透了,舔笔为诗,以抒其怀。想来起初的稿本也如斯时之心情,犹窗外冷雨交加之状,随风没头没脑地错乱挥洒。然而,随着诗行一句句迭出,愁绪得以排遣,他扯来新纸,清誊、恭抄、整理之际,其心情也被其诗句墨迹条分缕析地爬梳一遍,不再那么隐晦如雨了。清人汪师韩在【苏诗选评】笺释中说:「二诗后作尤精绝。结四句固是长歌之悲,起四句乃极荒凉之境,移村落小景以做官舍,情况大可想矣。」悲愤出诗人,愁杀也出诗人。寒食之句,随笔墨排遣,不说吐珠漱玉,却是宣泄了大情怀的。墨补文妙,笔添句秀,两相宜也。如斯,【寒食】虽为清誊稿,却情感与理智冥契的融合之作。诗墨俱佳,也无形中达至「无意佳乃佳」之境。

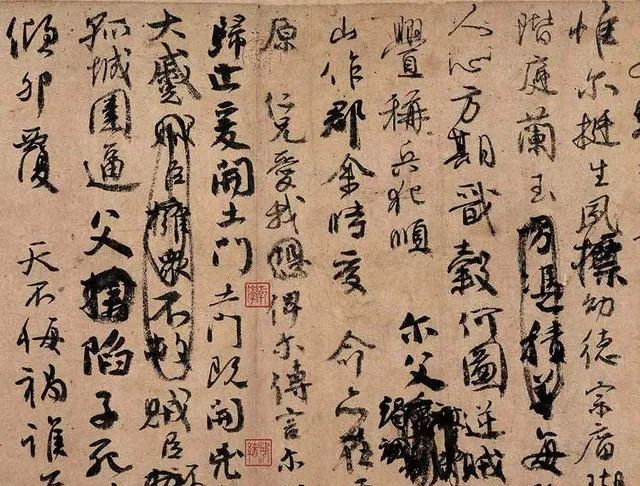

颜真卿【祭侄稿】局部

被元人鲜于枢评为天下第二行书的颜真卿【祭侄文稿】是日常书写的稿本,似无可争议。它「巾履萧然」,狼藉一片,也是日常书写被奉为经典的唯一的巅峰之作。可颜真卿何以在心绪大乱,又方寸尽失的境况之下,写出千古大作?

颜真卿是两年后看到侄儿被斩首级之后,悲愤交加,率尔操觚,写下此稿,可说其悲愤之诸情绪瞬间澎湃达到极点,「纵笔浩放,一泻千里,时出遒劲,杂以流丽」(陈深跋语)也就是说,颜真卿是情绪沸点在极自然的状态下喷发时,率尔为文,文词不加矫饰、笔墨不计技巧,纯粹随情绪的演化而波澜推进。当然,其情绪的浩然大波中,也有理智的悲抑;这种悲抑无形操控笔墨的流转、奔溢。这样一来,稿本中之文句线条的绞转、变形,飞白连体,奇崛、乖奇,以及随意、不计美观的涂改,无形都成就了稿本的深刻意蕴。吴熙载说:「笔墨性情,皆以其人之性情为本。」(【艺慨】)

吴德旋【初月楼论书随笔】对比颜真卿三稿中的两稿,说:「【坐位帖】尚带矜怒之气,【祭侄稿】有柔思焉。藏愤激于悲痛之中,所谓言哀已叹者也。」此谓高妙也,性情,人之本也。技到,思到,情至,随机而发,皆为妙品。巾履萧然,小醉闲眠,风引飞花落钓船。哪怕情忿意怒,愤激急厉,也人之性情所至也。书法,惟真挚的表达最动人。