【按:必须记录下我们的生活。哪怕只是追忆,哪怕记忆已经模糊,可能会有细节的错漏。关于除夕的回忆,也是遵循此一信念。

选择1985年以后的除夕回忆,缘于1985年对于我和我的家庭而言,是一个具有历史意义的年份,那一年,我考上大学,在传统时代,这意味着身份有了根本性改变,成了「吃皇粮」的人,一个新时代的「范进」,也因此,除夕时我的回家更具有了一种象征意义。

虽然本文是回忆除夕的生活场景,但为叙事方便,本文没有用农历计年,而是把除夕都放在公历新的一年,事实上,每年农历的旧年除夕,也都是在公历的新年的一二月份。比如,文中所记1986年的除夕,其实是农历乙丑年(牛年)旧年的除夕;1987年的除夕,是农历丙寅年(虎年)的除夕……以此类推。

本文的追忆,大部分源自我个人的记忆,个人记忆再好,也有不可靠处,而文字的记录,因为新浪博客和微博的灭失,博客时代以来的文字记录,也有多年灭失了。本文很多细节,同样向我的父母、弟弟弟妹、太座进行求证比对,因此,本文关于旧生活的记录,相对更加扎实靠谱。】

(除夕下午焐猪头)

2024年2月6日,我和太座回到了故乡,准备在老家与父母兄弟一起过春节。虽然偶尔因为特殊情况会有调整改变,除夕前必须回到父母身边,一直是我的传统生活习惯,和信条。至今不废。这大概也算一种传统的保守主义。

团聚和吃喝,是旧时故乡除夕的核心主题。团聚自不用解释,今天吃喝算是平常事,但是,在物质匮乏时代,普通农家只有除夕夜的年夜饭,才是真正的唯一的全年可以放开吃喝的一顿饭,是一年辛劳的自我犒赏,也是对新年丰衣足食的期待。

1985年,我离开故乡到北京求学,本质上算是吃了皇粮的人,有点像中举的范进。但是,大学时代的三个春节,我都是回家过年的,没有像后来的学生似的,可以选择利用寒假旅游度假。当然,我回家过年,并没有新举人的衣锦还乡,而只是传统的习惯,过年回家跟家人团聚。虽说吃了皇粮,但还是穷人家的儿子,穷学生,哪有什么衣锦还乡的能力,自然更没有外出旅游的能力了。所以,1986、1987、1988,我大学时代赶上的三个除夕,都是在家和祖父母、父母、兄弟一起过的。当时我们家7口人:阿帝(爷爷)、亲娘(奶奶)、父亲、母亲、我和两个弟弟学锋、学新。

1986年的除夕气氛稍显特殊。1985年9月初,当时在前黄预制场工作的母亲,在我去往北京后没几天,在和预制场工人一起去帮人造房子时,腿被塌墙掉下的水泥大梁砸中,粉碎性骨折,家里人瞒着没告诉我,我是春节回家才知道的,当时母亲还没有痊愈。

除夕那一天,上午我照例会帮着亲娘和母亲裹馄饨,我裹馄饨手艺很好,故乡旧俗,除夕中午必得吃馄饨,老话说,吃了馄饨,新年有新衣服穿,也是取一种吉兆。我很喜欢吃馄饨。

旧习,欠债的人在除夕这一天都要把债还了,在午夜零点,新年到来之前,债权人都可以上门讨债,所以,我过去除夕常见本村有人在外头遛达不敢着家,而讨债人也只能在他们家门口呆一会,然后带着怨气去往下一家债务人家。幸好,我家长辈和我们兄弟从未被人追着要过债,也从未在除夕去别人家讨过债。

下午,照例焐猪头拆猪头,这是我家的传统。小时候最喜欢看父亲拆猪头,父亲一边拆,一边会给我们兄弟撕些猪头上的肉解馋,滚烫的时候最好吃。

除夕晚上按旧俗必须请利市,用猪头公鸡鲤鱼等,6个盅子,旧习请完利市才能吃年夜饭,所以年夜饭都要到半夜。也因此有守岁一说。不过,因为政治影响,请利市作为封建迷信,是革命的对象,所以,传统复苏后,也就简单化了。我记得都是天一黑下来就请利市了。请完利市,全家一起吃年夜饭。

年夜饭我们全家不管会不会喝酒,都会喝点酒。喝的都是自家酿的米酒。我阿帝喜欢喝酒,但酒量很小,除夕总是半碗;亲娘平时不喝酒,年夜饭也会半碗;父亲虽然戒酒了,也会倒个碗底;小弟学新不会喝酒,也会倒个半碗;喝酒的主力是母亲、弟弟喝我。我当时已经开始学喝酒。但酒量还不行,大概能喝两碗米酒,没有弟弟酒量大。不过到1988年除夕,我的米酒酒量已然可观了。

旧习吃完年夜饭,全家还要洗澡,把身上的尘垢留在旧年。洗澡是在浴锅里。从我上高中起,我就拥有了洗澡头汤的特权,原来都是阿帝的特权。

大概到1987年,父亲花了750元买了台12寸黑白电视机,是村里第一个买电视机的人,从1988年起,相当长一段时间内,我们全家包括我都会在洗完澡后围坐一起看春节晚会。母亲直到如今还会看春晚。用父亲奚落母亲的话说,母亲是觉得凡是有人影的都好看。

1989年7月,我大学毕业,留在北京工作,在北京印刷学院当助教。至此,我成为一个自己有了微薄收入的独立生活的单身青年。理论上,我可以选择不回家过年。但是,深受家庭和传统影响的我,还是每年寒假,想方设法买张票,挤上南下的绿皮火车,回家过年。除非特殊情况。

1989年、1990年和1992年、1993年的除夕,我的生活依然如旧,就是在家和家人团聚吃年夜饭,喝米酒。唯一的变化,我的酒量已有大幅度提高。那个时候的除夕,我的酒量已经能和弟弟一起喝到4碗米酒了。4碗米酒的量,得有过半斤高度白酒的量吧。

1991年的除夕,我第一次没有回家,因为当时我正忙着应付准备报考人民大学党史系研究生。除夕,我的一位大学同学到我那儿,印刷学院安排了未离校的青年教职工和学生一起年夜饭,有几桌,我记不得了;具体有什么菜,我也记不得了,但饺子是少不了的,酒应该是啤酒,我喝了两瓶。很遗憾,我非常对不起这次没回家跟家人团聚的机会,在春节后的研究生考试中丢盔弃甲,政治和英语都没过。

1993年,我和太座领了结婚证。1994年的除夕,年夜饭最大的不同,就是多了新人和喜气。家里也收拾了一番。不过,这年除夕的年夜饭虽然隆重,但比往常要简单些。因为正月初一家里要给新婚的我们办喜酒,年夜饭后,大厨和副手过来做隔夜,也就是把第二天要做的凉菜做好,大菜的材料准备好。这一年,我们新房里有了台彩电。大家都聚在新房里看彩色的春节晚会。

1994年,弟弟结婚生女。所以,1995年的除夕,家里更加热闹了。又添了两口人:弟妹和襁褓中的侄女,自然是开心的事。1995年的除夕,也类似。

1996年的除夕,我家虽然气氛还好,但难掩悲伤。1995年,我小弟学新,因为急性非淋巴细胞白血病去世,年仅24岁。除夕的团年饭,毕竟少了一个人,而且是正当年弟弟。也就是从1996年的除夕起,我开始给侄女发压岁钱,当然数字很小,毕竟她伯伯经济状况太过一般。一直发到她18岁生日。

大概是1990年代中期,家里除夕的传统节目请利市就不再做了,父亲也记不得具体那一年了。差不多也是前后,原来除夕中午的传统吃馄饨,开始前移到小年夜。原因是因为忙不过来了。也差不多同时起,除夕晚上的铁锅洗澡,改在了下午。晚上家里人吃完年夜饭要看春晚。而我和弟弟在除夕那些年的除夕,基本上都是4碗半到5碗米酒,母亲少一些,一直延续到我有孩子。喝完酒,弟弟会陪我在村上转转,或者去前桥村看看我寄妹妹的父母,我们都喊姨父阿姨,有时也会去他们村另一位我父亲的密友家看看他家的老人,他们对我家都特别好。也就是那个时候起,我看春晚的时间已经不固定不稳定了。

从那时起到2023年,我的除夕生活大致如常。除了1999年的除夕和2023年的除夕。

1998年的除夕,阿帝还在和我们一起喝酒迎新年,但新年过后我们离开家不久,阿帝就去世了。我小时候都是跟着阿帝,给阿帝掌灯,他端着猪头等去猪舍请圈头的。不过,阿帝也算是高寿,所以,1999年的除夕,虽然少了阿帝,气氛倒也还好,毕竟一年过去了。

2002年8月,亲娘去世。我小时候都是跟亲娘睡一张床,她老年时被拖车撞了之后,脑子时而清醒时而糊涂,春节后我要离开的时候,她拉住我的衣服,说,学东,你今年还没给我钱呢。我过去过年也会给阿帝亲娘一些零花钱。姑姑说亲娘脑子不清楚了,你不要再给她钱了,不知她会塞哪。我犹豫了一下,掏出了张十元的钞票,给了亲娘,老太太盯着看了会,说声,才十块,真小气。如果不是被车撞了,她应该能活得更久吧。2003年的除夕团年,家里又少了一位长辈……

2003年,我自己有了孩子。2004年的除夕,我和太座带着刚半岁的佩佩回家过年,年夜饭时家里又添新人,增加了欢乐气氛。不过其他都类似。2005年的除夕也是一样。

2005年,太座在北京买了套房子,按照传统说法,必须在新房过年。2006年的除夕,年夜饭是在岳父母家吃的,这也是我第二次在北京过年,也是第一次在北方人家吃年夜饭。跟我们老家不同,岳家的年夜饭,先是满桌菜肴,喝酒慢聊,一直等到午夜12点,上过年饺子,吃了饺子,才算过年。与南方年夜饭必吃米饭的传统不同。但熬到午夜,倒是跟南方消失的旧俗类似。吃完年夜饭,我和太座带着早已睡着的佩佩回自己的新居过年。

2007年、2008年的除夕,我虽然在广州工作,但是,除夕还是和太座分别从广州和北京回到江苏父母身边过的。也就是从那时起,因为佩佩逐渐长大,原本除夕夜很少放爆竹的我家,也会因为孩子放些爆竹。

2008年12月31日,我从南风窗辞任回京,2009年的春节前,我们全家三口人一起从北京回了江苏,一起和家人过了除夕,吃了年夜饭。

2010年至2016年的春节,无论我在什么工作岗位,我都是和太座孩子一起在除夕前回老家父母身边过年。而除夕年夜饭后,我和弟弟依旧照例出门遛达,接着聊会天。2015年以后的除夕,年夜饭后,我都会在家庭群里发个小红包,一直到2022年。

2013年春节后,太座在湖塘买了套小房子,自2014年起,但凡太座她们也回常州过年,除夕夜年夜饭后,我们一家三口都会回湖塘自己的小房子住。

2014年的除夕,我和弟弟喝了5大碗米酒,我喝醉了,晚上可能有些撒酒疯,不过我的撒酒疯不会太过恶劣,尤其是过年时。初一醒来,主动干活,并给太座发了个大红包赔罪。

2015年除夕,惯常的生活之外,唯一的例外,就是上午第二次去雪堰访前辈乡贤吴稚晖故居。故居由旅台武进同乡会捐资修缮。因为此前有故乡朋友跟当地朋友打了招呼,故居特意为我开了门,得以进入参观,并获赠【吴稚晖书法集】。

2016年的除夕,上午在湖塘拜访管元龙老师,期间老徐送到乡下一箱洋河,我尚未到家。午饭后步行6公里,期间到陈师姐家聊天。师兄来访。下午录播铁锅洗澡。年夜饭时喝酒3碗半。饭后回湖塘。抄诗3首,读书30余页。

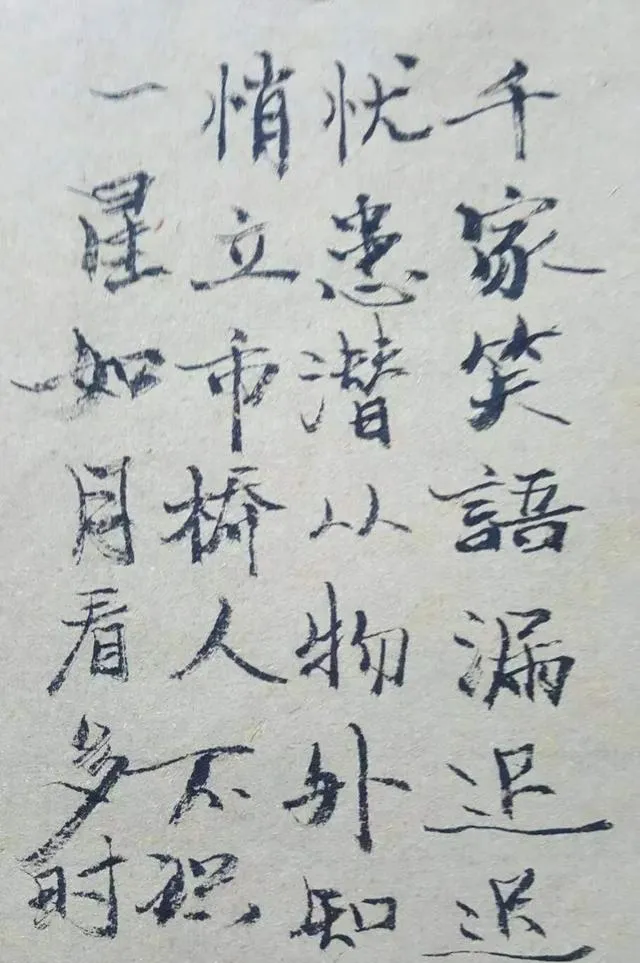

2017年,当时我还在新京报服务,春节正好我轮值大夜班。早上抄了高适孟浩然除夕诗各一首。上午宅家写了篇【旧年的馄饨】,1800余字。下午小楷录黄仲则诗【杂感】,春鸟秋虫自作声。

这一年,母亲带着弟妹和侄女,到北京过年,因为父亲不愿到北京过年,家里只剩下弟弟陪着父亲,颇为清冷。而母亲太座弟妹侄女和佩佩,中午在家吃了海鲜火锅,是我帮订的。而我这一天最重要的时刻,是在幸福大街的办公室度过的。除了夜班,我还负责代表报社宴请值班的编辑以及在京愿意过来一起团年的员工及其家属,社办在附近的宾馆订了餐,并给我准备了拜年的红包。我喝了点啤酒。年夜饭后,回到报社,我又代表报社给报社其他值守的员工,主要是保安等都送发了红包,表达对一年辛劳工作的谢意,没有发完的红包,大多发给了后来随家长来报社的孩子了。

2018年和2019年的除夕,我照例带着太座佩佩回江苏过了。年夜饭后,回到湖塘的小屋,我照例还会整理自己的流水账,或者读会书。就像平时一样。

2018年的除夕,酒后回到湖塘,硬笔录东坡【除夕野宿常州城外】:「老去怕着新历日,退归拟学旧桃符。」小楷录黄仲则「一星如月看多时」。

2019年的除夕,白天读景凯旋老师的【在经验与超验之间】百余页,沉浸在哈维尔和克里玛的精神世界里。

2000年初,疫情开始传播,我从澳大利亚飞上海,直接从上海回了老家,因担心疫情,加上佩佩要准备高考,太座和佩佩没有回江苏,这一年的除夕,家里一下子少了两个人。除夕的气氛当然也受一定影响。除夕下午的拆猪头,不再是父亲,而换成了我。年夜饭喝酒,我和弟弟的米酒,降到了3碗。年夜饭后,因为酒多,我早早上楼睡了。

2021年,因为防疫影响,我和太座和佩佩没有回江苏过年。除夕那天,我牙齿疼得厉害,买药都难。除夕的中午,大舅哥做了我喜欢的东安子鸡等菜,招待我们全家,那年的午饭,我开了瓶经典五粮液。但因牙疼,喝得不算多。晚上当然是饺子,全素馅。吃完饺子,我们一家三口回了自己的家,除夕的深夜,我还在审看【人民的饮食】校样。

2022年除夕,太座陪佩佩留在了北京。佩佩三年没回来,家里人都自然感到遗憾。我照例喝米酒。不过,也就喝了两碗半米酒,母亲弟弟侄女喝的是毛铺玉荞。

2023年,太座带着佩佩,再次和我回家过春节,除夕的气氛比往年热闹了许多。佩佩已经是个大姑娘了,个头很高,佩佩好几年没在家过年了,此番回来,自然会热闹开心,她也喝了点酒。因为太座和佩佩已经不习惯住在乡下,年夜饭后,我们便回到了湖塘。

2024年的除夕,佩佩独自一人留在了北京,这是新一代的选择,虽然我内心有些遗憾,但一如我的父母,尊重子女们的选择。

一年又一年的除夕,如同一年又一年的寻常日子,看起来像是重复的日子,其实不然,不过生活就是这样度过的,而意义是人自己赋予的。像我这样坚持回家跟父母过年的人,也许就是最后一代了。