【周濂的100堂西方哲学课】

站在思想的高墙上

——维特根斯坦与面相的转换

下午我们在争论中度过——他是个十分讨厌的人,每次你说什么,他都说:「不不,那不是要点。」那可能不是他的要点,但那是我们的要点。听他话太累人。

这是一个14岁男孩的日记,里面的那个「他」正是维特根斯坦。

生活中我们总会遇到一些讨厌的人,你跟他讲人道的时候他跟你讲法律,你跟他讲法律的时候他跟你讲政策,你跟他讲政策的时候他跟你讲人性,你跟他讲人性的时候他跟你讲奇迹。总之,每次你说什么话,他都能把要点转到另一处,这样的人我们称之为「诡辩家」。

作为一个对话者,维特根斯坦相当让人讨厌,然而他不是诡辩家,而是哲学家。

哲学家与诡辩家的最大差异在于,诡辩家通过转换要点来拒绝理解,而哲学家则试图通过统领要点来达成理解。

面相的转换

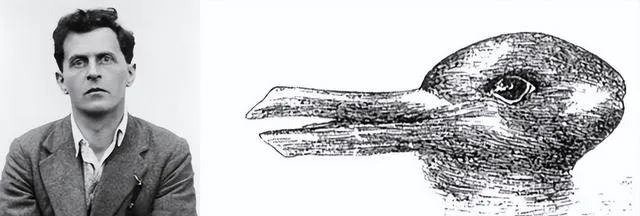

在【哲学研究】中,维特根斯坦举过一个「兔鸭头」的例子:

兔鸭图

设想我给一个孩子看这张图。他说:「这是一只鸭子」,然后突然说「哦,它是一只兔子」。于是他认出它是一只兔子——这是一种辨认的经验。

这里的秘诀在于——面相(aspect)的转换,或者说视角的转换。你第一眼看见了兔子,当你转换面相的时候,又看见了鸭子。究竟什么时候把它看成兔子,什么时候把它看成鸭子,依赖于你从哪个面相或者视角去看图画。

我在网上看到过另一张图,同样需要进行面相的转换,才能看到少女或者老妪,比起兔鸭图,这张图的细节更复杂,实现面相转换的难度也更高。

转换面相,则能看到两种不同的结果:老妪和少女

当我们把目光投向语言游戏以及现实生活时,细节的复杂程度和难度只会越来越高。对维特根斯坦来说,能够改变看特定事物时的面相,是拥有理解能力并且最终达成理解的关键所在。

说到这里,我们可以回过头来解释上一讲中提到的那句话:「这些(哲学)问题的解决不是靠增添新经验而是靠集合整理我们已经知道的东西。」这句话到底是什么意思呢?

首先我要请你们想一想哪些问题是需要依靠「增添新经验」才能得到解决的?当然是科学问题,比如黑洞的发现证实了黑洞理论。反之,哲学问题的解决在维特根斯坦看来则与增添新经验毫无关系。

那么,什么叫作「集合整理我们已经知道的东西」?还是以兔鸭图为例,无论你把那张图看成兔子还是看成鸭子,图本身并没有发生改变,它如其所是地放在那里,你没有在图上添加一笔一画,你只是通过面相的转换,也就是集合和整理我们已经知道的东西,然后你就看见了不同的对象。

解释的尽头——生活形式

也许有人会反驳说:这样一来,岂不是只剩下个人的主观经验和感受了吗?难道维特根斯坦是在主张相对主义吗?初看起来是这样的,但其实不然。仍旧以兔鸭图为例,请问除了兔子和鸭子,你还能把它看成什么?狮子和老虎吗?所以,我们可以对兔鸭图进行不同的解释,但无法对兔鸭图进行无穷的解释,就好像我们可以对语言游戏进行不同的解释,但无法进行无穷的解释,因为解释到最后总有一个尽头。

打个比方,就像你一个猛子扎进水里,不断地下潜,最终会遭遇河床,同理,在解释的过程中我们也会遭遇「思想的河床」,或者用维特根斯坦最常用的概念——生活形式。

河床也好,生活形式也罢,都是「被给定的东西」。 「被给定」(the given)的意思就是你不加反思地接受的东西,而且是必须接受的东西。

举个例子,我女儿前不久去上乐理课,老师让孩子们死记硬背各种音程、音符和音阶,小孩子们背得不亦乐乎,但是作为有反思能力的成年人以及乐盲,孩子妈妈就总是在问:「为什么音符要这么画?为什么不能换一个更有逻辑的画法?」这时候我就告诉她:这就是给定的生活形式和语法规则,在你最初学习一种游戏的时候,你必须无条件地接受规则,理解了要接受,不理解也要接受。

如果你一直在反复追问和质疑游戏规则的合理性,你就无法开始玩这个游戏。维特根斯坦有句名言——「我遵从规则时从不选择,我盲目地遵守规则」,说的就是这个道理。

有的人不仅喜欢破坏规则,而且非常善于为自己的破坏行为提供合理化的解释。他们在做出荒腔走板的越轨行为之后,会寻找各种理由来为自己解释和开脱,这么做的一个潜在信念是:「无论我怎么做,经过某种解说都会和规则一致。」

然而正如前面所指出的,「任何解释总有到头的时候」,维特根斯坦说:「任何解释都像它所解释的东西一样悬在空中,不能为它提供支撑。」那么到底什么才能提供支撑呢?当然就是规则本身,就是生活形式本身。

在维特根斯坦看来,「遵守规则是一种实践,以为[自己]在遵守规则并不是遵守规则」。这句话有点绕,我们可以换个说法——人们不可能「私自」地遵守规则,否则的话,「以为自己在遵守规则就同遵守规则成为一回事了」。

说到这里,我们可以重新来看一下诡辩家和哲学家的区别:诡辩家通过订立私人的标准,来为所有越轨行为提供合理化的解释,而哲学家则是在承认公共的标准的前提下,尽可能地在差异性中看到联系。所以诡辩家是通过转换要点来拒绝理解,而哲学家则试图通过统领要点来达成理解。

什么是我们业已知道的东西?

回到「这些(哲学)问题的解决不是靠增添新经验而是靠集合整理我们已经知道的东西」,关于这句话,我还想接着谈谈什么叫作「我们已经知道的东西」。

先来看「我们」是谁。我认为,这里的「我们」指的不是科学家也不是哲学家,而就是每一个普普通通的人。那么「我们已经知道的东西」到底是什么东西呢?我认为就是我们熟练掌握、了然于胸的语词用法,就是在特定传统中习得的惯例和规则,以及让对话和理解得以可能的生活形式。这些东西是我们已经知道的东西,是百姓日用而不知的东西。

在【哲学研究】中,维特根斯坦指出,为了达成意见一致就必须首先在生活形式上达成一致:「人们所说的内容有真有假;他们达成一致的是所使用的语言。这不是意见的一致而是生活形式的一致。」

写到这里,我想起一个网络笑话:中国有两种球在国际赛场上是没有悬念的,乒乓球——谁都赢不了,足球——谁都赢不了。请问到底是中国乒乓球厉害还是中国足球厉害?我相信你们此刻都会会心一笑,但是如果换成老外,他可能就彻底懵圈了,这不仅因为他很难理解「谁都赢不了」的确切含义,更在于他跟我们没有共享同样的生活形式。

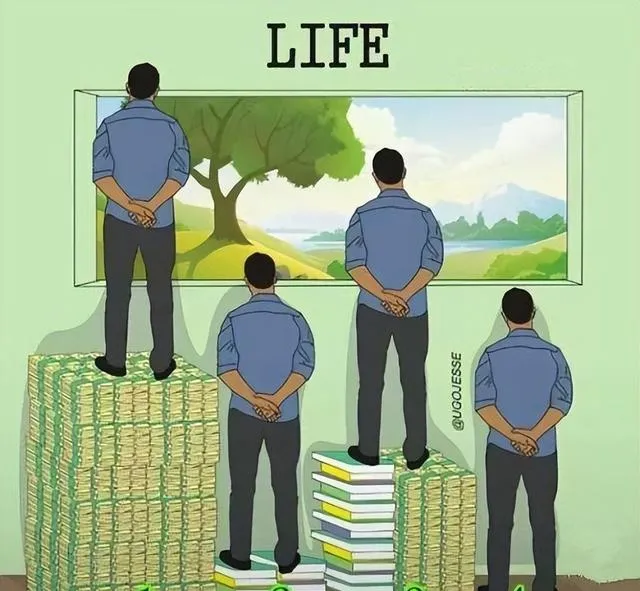

站在思想的高墙上

真正的哲学家都在以不同的方式教会我们差异,不过仅仅认识到差异仍然不足以实现理解。

按照维特根斯坦的想法,「我们对某些事情不理解的一个主要根源是我们不能综观语词用法的全貌」,为什么综观语词用法的全貌如此重要?因为综观可以「居间促成理解,而理解恰恰在于,我们‘看到联系’」。因此,在看到「差异」的同时又看到「联系」,尤其是能够发现或发明中间环节,这样才能真正实现理解。

「综观」的德文是「Übersehen」,英语译作「overview」,我认为译作「鸟瞰」更形象也更准确。圆明园里有座「黄花阵」,这是一座乾隆年间修建的迷宫,我曾先后去走过三五回,每一次我都比别人更快地走出迷宫,不是因为我更加聪明,而是因为我的个子比较高,所以我可以探出迷宫的围墙,看清楚哪一条是死路哪一条是活路。你们也许会说我作弊,但我认为,为了让我们走出语言的迷宫和思想的迷宫,就必须进行「思想的作弊」。

我们正身处在一个前所未有的复杂和丰富的时代,面对这个时代,我们需要养成同样复杂和丰富的思考习惯,只有站在思想的高墙上,我们才可能鸟瞰全貌,看清差异和联系,实现面相的转换,明白哪里是沼泽哪里是沟壑,哪里是死路哪里是活路。

「告诉他们我度过了极好的一生」

维特根斯坦曾经这样描述自己的哲学工作:「我破坏、我破坏、我破坏。」仿佛一头闯进瓷器店的公牛。但是维特根斯坦砸碎的不是精致美妙的瓷器,而是对智性生活不必要的困扰,是那些力图在寻常事物中「看出古怪问题」的哲学诱惑。

在【哲学研究】的序里,他这样写道:「尽管这本书相当简陋,而这个时代又黑暗不祥,但这本书竟有幸为二三子的心智投下一道光亮,也不是不可能的,当然,这种可能性委实不大。」

这里所说的「二三子」到底指的是哪些人呢?其实早在1930年,维特根斯坦就有过解释,他说 他的书只是为了一小圈子的人而写,这些人不是精英,他们既不比普通人高明,也不比普通人差劲,这些人只是不同而已。 这些人的不同之处在于,他们属于维特根斯坦的文化圈子,就好像是他的老家人或者乡里人,他们熟悉他的思考方式和生活方式,而所有其他人都是陌生人。

维特根斯坦曾经坦率地承认:「在某种意义上我是在宣传一种思想风格,反对另一种思想风格,对那另一种我真是讨厌得很。」但是,他也深知自己的思考类型并不为这个时代所需要,所以他说:「我如此奋勇地游泳以抗击浪头。也许在一百年之后人们将会真的需要我正在写的这些东西。」

我不想花费特别的篇幅去评价维特根斯坦的影响力,有人说,虽然后期维特根斯坦推动了日常语言分析学派的发展,但是总体看来,20世纪后半叶特别是21世纪的哲学发展方向与后期维特根斯坦是背道而驰的,也正因如此,这些人认为维特根斯坦的哲学地位是大可怀疑的。

对于这样的评价,我甚至都不愿意多费口舌。维特根斯坦显然不是典型意义上的哲学家,他从事反哲学的工作,既不打算建立自己的学派,也不热衷于获得学术界的承认与理解。当下的哲学发展方向与他背道而驰,这并不足以证明维特根斯坦错了,反而可能恰恰证明这个时代已经病入膏肓了。

对维特根斯坦来说,解决哲学问题意味着改变旧有的思想方式和生活方式。这种改变的发生,是通过把语词从形而上学的用法重新带回到日常用法。回到语词的日常用法,也就是让一切如其所是。所以蒙克说,维特根斯坦的哲学宗旨在于,一方面力求什么也不改变,另一方面,通过改变我们看事物的方式,他试图改变一切。

其实,维特根斯坦的生活态度也是如此,他对生活做彻底的清算,目的不是要把自己从生活之流中连根拔起,而恰恰是要把自己重新放回特定的生活之流中。维特根斯坦说:「一种表述只有在具体的生活之流中才有意义。」同样,蒙克认为,如果能把他自己的生活放进某种特定的模式,那对维特根斯坦来说将是一种莫大的安慰。

维特根斯坦怀念19世纪末的维也纳文化氛围,向往托尔斯泰式的生活方式,他也数次尝试放弃智性生活,从事纯体力的劳作,比如他做过乡村教师、建筑设计师、园丁,以及医院的护工。所有这些努力都是为了让自己嵌入一种生活模式之中,找到一种笃定、踏实和安宁。

但是事与愿违,维特根斯坦身上最鲜明的几个身份特征,让他永远无法把自己放回到某种特定的生活模式中,比如,作为奥匈帝国遗民,作为犹太人,作为同性恋者,以及作为哲学家,所有这些身份都让他天然地不属于任何一个共同体。曾经有朋友这样回忆说,维特根斯坦使他想起【卡拉马佐夫兄弟】里的阿廖沙和【白痴】里的梅什金——「第一眼瞥去,那模样是令人心悸的孤独」。

在他生命最后的阶段,维特根斯坦和房东太太贝文夫人成了亲密的朋友,他们每天晚上6点散步到小酒馆。贝文夫人回忆说:「我们总是要两杯波特葡萄酒,一杯我喝,另一杯他饶有兴味地泼到蜘蛛抱蛋盆栽里——这是我知道的他的唯一不老实行为。

」两人之间的谈话异常轻松,维特根斯坦从不跟贝文夫人讨论她不理解的话题,贝文夫人说:「所以在我们的关系中我从未觉得自己次等或无知。」

看起来,维特根斯坦终于和生活达成了和解。1951年4月28日,维特根斯坦去世,留给这个世界的最后一句话是:

「告诉他们我度过了极好的一生。」