我是棠棣,一枚歷史愛好者。歡迎大家【關註】我,一起談古論今,縱論天下大勢。君子一世,為學、交友而已!

在耶穌會傳教士眼中,儒家成為「文人的宗教」,佛教、道教卻成了下等人才信奉的宗教。

說到「文人的宗教」,耶穌會神父們還有一個更令人頭痛的問題,就是宋明理學中所表現出的無神論傾向。

1、對宋明理學的「鄙夷」

由於傳教士們入華時,中國正是理學的一統天下,他們便將這一派儒士——概稱之為「現代哲學家」或「後儒」。

對於這種「後儒」,即對於宋明理學的介紹,散見於自柏應理神父之後,幾乎所有談及孔子和儒學的文章、書籍中。

不過無論在何處,神父們總是小心翼翼地把「後儒」與所謂原始儒學嚴加區別。

如杜哈德神父在概述了程朱理學的「理」、「氣」、「太極」等諸多概念後寫道:

「據此,以可做如是觀:居統治地位之儒教分為兩類。

一類為不重現代評註,一研讀古藉原文之士,此類人對至高無上之存在與創世主之認識皆與中國始民同。

另一類人則輕經典而重釋經,於新註經家之評註中尋覓古代學問之真諦;此類人與釋註經家同樣專註於一謬說,以為宣傳混亂、晦澀之學便可大出風頭,還要眾人相信物質因確可解釋萬事萬物,將生產、世界之統治,甚或其理性皆歸因於斯。此類人不斷表白與他人一樣崇尚古學,亦自稱為孔門弟子。然真弟子皆從典籍研究孔學,而他們則於暗溝窄處尋覓之,或竟於無意中已墮入最可怕之無神論歧途。」

在這段引文中,神父們對宋明理學的鄙夷之情溢於言表。

初看上去,他們將儒學分為兩派似乎也不無道理,中國的經學研究在明、清之際,確實存在著兩大學派:占統治地位的宋學和勃興於清初的新漢學,而這兩派也確如神父們所言,對古代典籍的態度大相徑庭;前者不顧舊有的傳註,喜好發揮「義理」之說;後者則重訓詁、重考據,以治經嚴謹而著稱。

明眼人大約已經看出,耶穌會神父們在這裏又做了手腳。

他們避重就輕,只假現象借題發揮,將理學與原始儒學嚴加區分,其用心與對宗教的區分是一脈相承的。

所不同的是,對中國儒、道、釋三教的嚴格區分,從一開始就見諸利瑪竇的各類著述中,而對後儒及其理論的存在,利氏卻一直閃爍其辭,不願挑明。

2、「鄙視」宋明理學的原因

首先指出後儒理論實質的,是利氏的繼任,也是他的反對者龍華民神父。

龍華民根本不贊成利氏的「創舉」,尤其對將儒學比附天主教教義,稱中國儒教為唯靈論和一神論甚為反感。

一六二五年,他在另一位耶穌會神父熊三撥撰寫的一篇論文的基礎上,寫出了後來題為【論中國宗教的若幹問題】的小冊子。

此文全面攻擊利氏對儒學的闡釋,因此被在華耶穌會士所焚毀。但不知何故,其中一份卻意外地落入了遠在西班牙的多明我會神父納瓦萊特之手。

這位激烈反對耶穌會的神父得此書後如獲至寶,遂於一六七六年在馬德裏將它譯成西班牙文出版。此後,在「禮儀之爭「澈烈進行時,在外方傳教會的庇護下,巴黎又刊行了龍神父小冊子的法文版,以此對耶穌會士進行攻擊。

龍華民的小冊子以揭示利瑪竇的錯誤為旨。他明確指出,儒學所宣傳之「萬物一體」的原則來源於釋、道兩家,這種對世界萬物實質的認識又被稱之為「理」,它完全屬於唯物論的範疇,而與基督教的唯靈論毫無共同之處,二者絕不可調和。

同時,他還反對利氏將宋明理學與先素經傳區分開來的做法,認為古典經書並不比後代的註經表現出更多的唯靈論成分來。

因此,恰與利氏的結論相反,儒學基本上是泛神論和無神論的,基督教既不應寬容其學說,亦不能容忍其禮儀。

龍華民是第一位認真討論程朱理學的西方人,但在一七○一年法文本出版以前,龍神父的小冊子並未引起歐洲公眾的註意,只有教會的小圈子了解它的存在。

盡管如此,耶穌會士們卻不敢掉以輕心。既然龍華民把問題挑明,耶穌會士們就只能起而應戰。

一六八七年出版的【中國賢哲孔夫子】在近百頁的「論戰宣言」中不得不提及理學的存在及其基本內容,概述之即為:

有一至高無上的存在,謂之「太極」。「太極」是某種世界中心,至高點、萬物之源。它對萬物起作用,並透過與靜的轉換產生出天、地、人及世間萬物:「太極」可意會而不可言傳、無法確指。它是至尊至純至美的,中國人有時還賦予其靈魂;但「太極」不過是歐洲某些哲人指稱的「第一物質」,因為中國人亦稱之為「理」。而在中國哲學中,「理」指事物間的差別,顯然,「理」即西人所稱之「理智」。

讀至於此,恐怕很少有讀者未被攪暈,其實這些混亂不堪的語言,正說明耶穌會士們自己的困惑。

據丹麥學者倫德巴克的研究,在談及「理」和「太極」的關系處,神父們的手稿至少被兩種不同的筆跡修改過。

可見,面對這些難以在西文中找到對應意義的純中國概念,他們自己也是茫茫然不知所措的。

然而,推理無論怎樣的混亂,結論卻萬不可變更,神父們接著便總結說這些講理學的哲學家們纏結在錯綜復雜的神秘概念中,漸漸地就滑向了無神論。

不過,怡與龍華民的說法相反,唯物論也好,無神論也罷,都是「後儒」們誤讀了孔子的原文,在註經中產生的錯誤,與原始儒學本無幹系。

神父們堅持認為,由孔子修定的古籍,明確無誤地揭示了中國人自古就承認一個至高無上、獎善懲惡、於冥冥中控制一切的「天」或「上帝」。而歷代中國皇帝的祭天儀式,正說明了中國人對「上帝」的尊崇。

3、孔子的新形象

柏應理等神父對程朱理學的遣責,後來又在眾多的耶穌會士作品中被借用和發揮,當然龍華民也不乏後繼者。

雙方在中國人究竟是無神論、泛神論、自然神論,亦或是一神論、唯靈論的問題上唇槍舌劍,爭執不下。

但直至一七七七年,在【中國人論叢】第二集正式刊出周敦頤所繪「太極圖」之前,無論是攻方亦或是守方,似乎都只滿足於一種文字遊戲,拿著那些誰也講不清、道不白的中國名詞投來擲去地亂罵,卻從沒有人認真地譯介過宋明理學家的理論著作。

相反,【論語】、【大學】、【中庸】、【孟子】、【尚書】卻一本接一本地被譯成西文,在歐洲出版流傳。

現在,我們也特許以勾勒出耶穌會士筆下所描繪的孔子形象了:

孔子是人不是神;孔子是卓越的哲學家、教育家;孔子一生執著追求、宣講道德修養,且身體力行,因而在華享有盛譽,被奉為「萬世師表」:儒家的道德規範是常人可實踐的,它與政治、現實緊密扣連;經孔子倡導恢復了中國始民的宗教,即承認一個至高無上、全知全能的「天」,聽命於「天」並尊崇它。儒教的禮儀簡樸崇高,要言在於道德修養。儒教在華占統治地位,其余釋、道等教均屬異端小教,只為村野之民所信事;儒教發展到現代已分為兩派,一派在註經中違反孔子原意,以「太極」、「理」解釋世界,具有無神論傾向,稱為「後儒」;另一派註重典籍的研究,方為儒教的正宗。

這裏,還需要再強調一下:耶穌會士及其敵手們盡管在後兩點上,即在對儒學天道觀的闡釋上,相互爭鬥得不可開交,但對孔子在華的崇高地位卻絕無歧義,並且幾乎眾口一辭地推崇、宣傳儒家的道德觀。

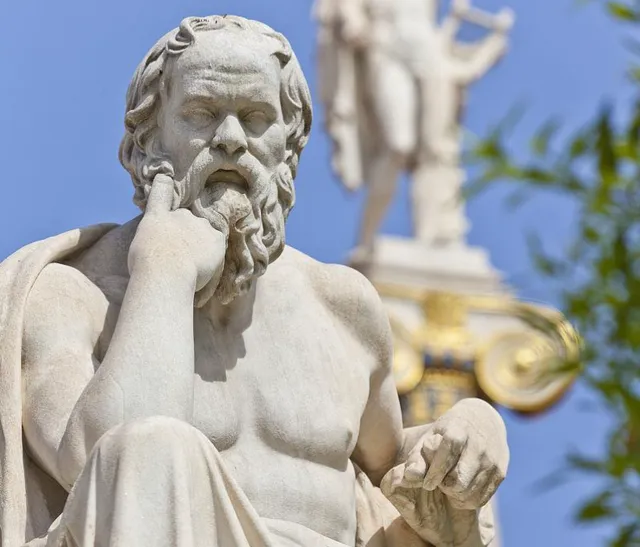

4、孔子為何與蘇格拉底對比?

從十七世紀中葉起,傳教士們關於中國人是唯靈論還是唯物論的喋喋不休的爭吵,就吸引了相當一批歐洲神學家、哲學家們的註意。

他們各有各的傾向,各有各的需要,每個人都將自己依據的一方提供的材料視為唯一正確的事實。

在這些「一家言」的基礎上,他們又揉進了豐富的想象,把「無神論」、「自然神論」、「唯靈論」這些截然不同的帽子,一頂頂地扣在孔子頭上,編造出形形色色儒家天道觀的神話。

拉莫特·勒瓦耶在一六四一年出版的【論異教徒的美德】中,哲學家拉莫特·勒瓦耶盛贊孔子。

他對孔子天道觀的介紹完全仿效了利瑪竇。值得指出的是,他在文中強調的是孔子的道德觀,而將孔子比作「中國的蘇格拉底」也完全是他自己的獨創。

那麽,他為何突發奇想,要將地球兩端毫無關聯的哲人拉在一起對比呢?道理很簡單:是為了宣傳他自己的主張。

拉莫特·勒瓦耶屬於從法國宗教改革中,發展起來的那一批自由思想家。他們從人類科學和思想發展的行程中,從殘酷的宗教戰爭中逐漸認識到基督教義的荒誕不經,以懷疑論者的面目對傳統教義進行嘲諷、挖苦,否認人的命運由神意決定。

他們在十六世紀文藝復興時期的人文主義和十八世紀的啟蒙思想間,起到了承上啟下的過渡作用,被時人稱之為「不信神者」。

在歐洲歷史上,蘇格拉底屬於非基督徒哲學家,是一位「不信神者」。而孔子、盡管按照利瑪竇的解釋是相信一種神性的,但也只能排在非基督徒哲學家之列。

作為「不信神」的拉莫特·勒瓦耶,把兩位古代異教徒哲人相提並論,稱他們為所有異教徒中「兩位最有德行的人」,不是很可以證明在地球的任何一個角落,甚至在東西方兩大最古老的民族中,道德問題都是可以與所謂正統的「神聖宗教」相分離的嗎?

這也就是說:人,不依靠上帝的力量,不依靠宗教也完全可以成為有德行者。

顯然,作者利用了金尼閣神父提供的材料,卻反其道而行之,「不是為了頌揚上帝,而是為了頌揚人和無神論而服務了」。

彼也爾·貝爾如果說拉莫特·勒瓦耶的書,僅僅只是在字裏行間做了一些暗示,那麽在他之後的貝爾,就完全是直截了當,毫無遮掩地宣傳道德與宗教可分離的觀點了。

貝爾參閱的是戈比安神父的【中國皇帝頒詔恩準基督教傳播史】。

在這本以介紹中國人禮儀為主的書中,作者承認明、清之際,認識世上有一個全能、永恒之神的中國人並不多,占統治地位的是所謂「新哲學家教派」。

這一派只承認自然,認為「是最完美的理性,產生了宇宙間的秩序和形成大家看到的各種變化」。按照這些人的觀點,「物質盡管無判斷力、無自由,卻是永恒永存無限的,在某種意義上是萬能的。」

他們視自然為神,也就是把產生及安排世間萬物的那種力量看作神。

貝爾由此而推論說:

中國只有極少數人尊崇一個先驗的上帝,絕大多數人都是無神論者。戈比安神父的書還介紹說,這些尊自然為神的文人盡管不了解基督教教義,在道德上卻遠勝於佛教徒,他們信奉的是一種避開「一切宗教信仰」的「高雅的無神論」。

這些話在貝爾看來己足以證明道德與宗教的可分離性,且證明了一個由無神論者組成的好社會也是完全可以存在的。

貝爾的思想在十七、十八世紀之交的法國及歐洲其他國家產生了很大的反響,他的【歷史批判詞典】等著作比傳教士的書擁有更多的讀者。

也正是借助著他的宣傳,歐州公眾其中包括像伏爾泰這樣的啟蒙思想家,直至十八世紀四十年代普遍認為中國是個無神論社會。

然而,彼也爾·貝爾一生從未認真研究過儒家思想,甚至連柏應理神父的書部未讀過。可見中國對於他不過是一個具體的例項,他用這個例子來證實道德可與宗教分離的原則,破壞基督教是世界唯一宗教的信念。

5、神學家選中國的原因

馬勒伯朗士,馬勒伯朗士無神論者借用中國宣傳自己的觀點,神學家從相反的角度也看好中國。

一七○八年,法國奧拉托利會神父馬勒伯朗士,在巴黎出版了一本論神的存在與實質的小冊子,題目叫做【一個基督教哲學家和一個中國哲學家的對話】,作者以「對話」為名,實際上是要立一個反駁和說服的物件,以便明示討論的問題和引出喬裝成「基督教哲學家」的作者本人對問題的闡發。

這種對話體在後來整個十八世紀都受到鐘愛,這大約是因為在那個新舊交替、各種思想都有極強表現欲的時代,這種文體使人們更易於在論爭中處於優勢,且能更清楚地表述自已的觀點罷了。

馬勒伯朗士的書是為捍衛基督教教義而寫的,但他為何要選一個中國人做他的談話物件?

這緣於那位鬥膽將至高無上的神,混同於自然的斯賓諾莎。馬勒伯郎士在【對話】出版數月後寫的一篇辯護文章中即已公開表示,他完全可以把「中國人換成日本人,暹羅人,或者幹脆是法國人」,「但國別的更換絲毫改變不了」其「作品的本質」,因為「斯賓諾莎的瀆神體系」在歐洲「危害甚大」,他的【對話】本是沖著這個體系而來的。

而他之所以選中一個中國人作為物件,一來是他認為在斯賓諾莎的瀆神言論與中國哲人的同類言論之間有著諸多的相似之處;二來也是受人之托,與「禮儀之爭」不無關聯。

根據後人撰寫的馬勒伯朗士傳,我們知道他對於「中國哲人的同類言論」,首先是從一位在華傳教士處了解到的。這位名叫德·利奧納的傳教士被從中國逐回,於一七○七年見到了馬勒伯朗士,向他介紹了中國人的宗教和哲學。

這是個竭力反對利瑪竇傳教法的人,他的介紹自然是一派龍華民的腔調,充滿了對中國「新哲學家」理論謬說的反感和對利氏傳教法的痛心疾首。談話結束時,德·利奧納請求馬勒伯朗士撰文反駁中國人對神的錯誤看法,以幫助將來赴華的傳教士做好思想準備。

這下正中馬氏下懷,於是便有了設「中國哲學家」為【對話】一方的選擇。

不幸的是,對於中國哲學,馬氏知道的並不比貝爾多。他先從德·利奧納處,繼爾又從龍華民的書中進行了解,均所獲甚微,總括起來不外乎是程朱理學的「理」與「氣」。

不過馬勒伯朗士要論證的並不是中國哲學,而是馬氏自己的形而上學體系。什麽「理」,什麽「氣」,不過都是他借用的靶子,【對話】的真正要自,在於捍衛正宗的基督教教義。凡不承認「創世說」者,就是基督教的敵人,統統屬於「無神論」,都在被打倒之列。

這一回,儒學仍被戴上了「無神論」的帽子,只不過在馬勒伯朗士的筆下,它處於「陪綁」的地位,實在是代人受過,很有幾分冤枉。

(正文完)

如果有其他關於歷史領域的話題或觀點可以【關註】我私聊,也可以在下方評論區留言,第一時間回復。