圖文/ 楊林

【聽不見的蟬鳴】

在我的孩童時代,每逢夏天,蟬鳴之聲四處可聞。天氣愈熱,蟬叫得愈發歡快,尤其是在白天日光強烈之時,而晚上則鮮少聽見。這是因為雄蟬的鳴叫與日光和溫度緊密相關。

然而,如今在城市裏,這種自然之聲似乎正逐漸消逝,已很難聽到蟬鳴。對我來說,童年時處處可聞蟬鳴的場景,以及粘知了、挖土知了猴的經歷,皆是難以忘懷的記憶。

蟬,一種昆蟲,屬半翅目蟬科,俗稱知了,是古老而神秘的生物。它們會在地下生活 長達 13 年,最後羽化成蟲,而夏天鳴叫的時間僅有短短十幾天,如此自然現象著實令人驚嘆。

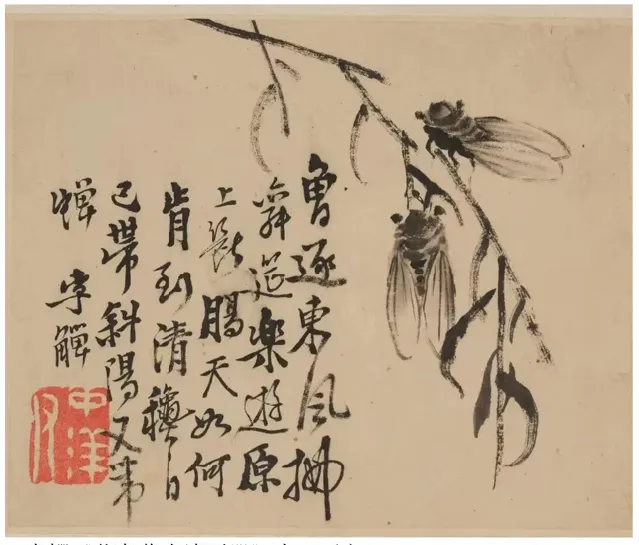

正因如此,古人給我們留下了大量有關蟬的詩文和藝術作品。比如「薄如蟬翼」的形容便源自蟬,蟬亦與禪相通,還和佛教有關,自古以來便深受文人墨客的青睞。在齊白石的畫中,蟬是常見題材,歷史上的名家也為我們留下了許多有關蟬的繪畫佳作。

會鳴叫的皆是雄蟬,這是由於它們的腹部有一個發聲器,能夠發出響亮的聲音以吸引雌蟬。雄蟬的鳴肌每秒能伸縮約一萬次,令人震驚。成蟲則吸食樹液或植物汁液。蟬被譽為「樹上的音樂家」,其鳴叫聲在夏季的城市與鄉間田野中回蕩,給人們帶來無盡樂趣。孩童時代的我們,常在閑暇時結伴去粘蟬、挖土知了猴。

蟬的種類約有 2000 多種,在我生活的地區,大多只能見到兩種。一種是常見的知了,身體較大,黑而透亮,這種知了我們粘得最多;還有一種常被稱為「洋知了」,體型較小,呈灰褐綠色,十分機敏,很難粘到也難捉到,叫聲細而長,比常見的大黑蟬出殼時間應較晚。

粘蟬作為一種娛樂活動,古人在閑暇時常以此消遣。例如,【莊子·達生】裏有一則「佝僂者承蜩」的故事,蜩即知了。說的是孔子在楚國遊歷時,遇到一位駝背老人用長竿粘蟬,如同撿東西一樣輕松容易,只有心智專一而不分散方可做到,寓意我們做事時應排除外界幹擾,勤學苦練,並持之以恒,就一定能有所成就。

在現實中要做到這樣並非易事,更何況是一位老者,可見在古代,這種活動就被視為一種輕松愉快的娛樂方式。

古人還將粘來的蟬作為食物。吃蟬在古代極為常見,甚至被奉為美味佳肴。其實如今吃蟬蛹在有些地區仍很常見,我曾在山東和雲南的市場見到有售賣油炸蟬蛹(土知了猴)的美食,富含高蛋白質,在北方地區廣受歡迎。

我小時候粘蟬純屬天性使然,只為好玩,如今想來卻也有一定教育意義。夏天悶熱,鳴蟬躲在濃密的樹葉下「聲聲叫著夏天」。清代詩人袁枚寫過一首詩【所見】:「牧童騎黃牛,歌聲振林樾,意欲捕鳴蟬,忽然閉口立。」逼真地描繪出兒童捕蟬前屏聲靜息的專註情態,與我兒時粘蟬時的情景完全吻合。

記得每到知了蟬噪時,就意味著快放暑假了,孩童們自然十分高興。粘知了是孩童暑假最愛的活動,粘知了的工具是長竹竿和膠,都是自己做的,那時可沒有如今可伸縮的釣魚竿。

膠是土法自制,多是家中蒸饅頭時扯下的面團,在水裏揉捏成富有黏性的面筋。然後把膠或面筋抹到竹竿頭上,這便是粘知了的武器了,面筋盡量大一點,才不至於讓蟬粘到後跑掉。

粘知了有技巧,如同釣魚,要有眼力、耐力。知了油黑色的身體藏在濃密的樹葉下,不易發現,要順著它的叫聲,一棵樹一棵樹仔細尋找。眼尖的孩子發現目標後會立刻屏住呼吸,小心翼翼地雙手把桿,對準知了的翅膀,慢慢伸過去。

這時候千萬不能碰到樹枝樹葉,知了很警覺,稍有風吹草動就馬上停止鳴叫,甚至會撲棱一下飛走。粘知了的角度也有講究,要從它的側後方伸桿,這個角度是知了的盲區,不容易被發現。等竹竿頭靠近了再突然出擊,知了就會被牢牢黏在竹竿頭上,再慢慢把竹竿收下來,一只知了就捉到了。

有時為了粘到知了,桿不夠長時,還會爬樹上墻,所以常把剛買的新衣裳弄破,身體劃傷,即使回家挨打、身體劃傷疼痛也樂此不疲,這就是兒童的天性,自然的樂趣。

那時孩子粘知了就是為了好玩,並不圖粘下來有什麽用場,大多不會拿來食用。玩時用拇指和食指在知了身體兩側的「音箱」上一捏,知了就會發出清脆的叫聲。

聽它在手裏鳴叫,或者拿到小夥伴耳邊,讓知了的叫聲嚇他一跳。大家一番追鬧之後興致盡了,也就把知了放了,因為捏長了,知了就沒有力氣不會叫了,不好玩了。有的孩子會把知了帶回家放在容器中,再養個一半天,最後大多也把它放了。這就是那個年代孩子們不花錢玩的一種遊戲。

捉土知了猴就比較有意思,一定要起得早,起晚了天亮了,知了猴就上樹脫殼了,也就捉不到了。那時小區附近、公園裏的大小樹下,都能發現知了洞的身影。土知了猴快出洞時離地面的土已經挖得非常薄,因為再過幾個小時,它就要出洞了,這時的土知了猴已經做好了一切準備。因此有時在傍晚,不小心會發現很小的黃豆大小的洞口,用手

輕輕一摳,土知了猴的洞便出現在眼前。此時土知了猴見人挖洞,會一下子把身體退到洞的深處,這時只要拿一根細的小木棍,伸到洞裏,土知了猴就會用有力的雙手緊緊抱住木棍,再用力慢慢往上一拉,土知了猴便跟著被拉出洞。

對於孩童時的我們來說,這時的快樂無以言表,有趣又好玩,就像今天的釣魚。非常可惜的是,如今在城市中,幾乎無法再見到這樣的土知了猴洞,也就沒有了蟬鳴。究其原因,可能是如今城市和鄉村大量使用農藥和殺蟲劑,在殺死害蟲的同時,也殺死了蟬的幼蟲。今天想來,難道傳承這麽多年的自然現象就要這樣消失了嗎?

蟬在中國傳統文化中的寓意非常廣泛。蟬除了有獨特的生物學特征,在文化和歷史上也有重要地位。蟬在中國代表復活和永生,這和它的生長特征有關,考古學家曾在新石器時代的紅山文化遺址、良渚文化遺址等出土過小巧的玉蟬。

在古代文學中,蟬被視為高潔的象征,象征著復活和永生。「垂緌飲清露,流響出疏桐」。韓愈有詩:「蛙讙橋未掃,蟬嘒門長扃。」陸遊有【思故廬】:「柴門入幽夢,落日亂蟬嘒。」曹植專門寫了【蟬賦】,贊頌它正直清高、與世無爭,抒發自己憂讒畏譏的淒苦之情。「唯夫蟬之清素兮,潛厥類乎太陰……」

在西方文化中,蟬是演奏家的形象,世界上的豎琴常以蟬為裝飾並作為標誌。此外,蟬蛻(知了殼)在中醫中有重要用途,蟬蛻富含甲殼素、蛋白質、胺基酸、有機酸等,可以用於治療外感風熱、咽喉腫痛等癥狀,具有宣散風熱、利咽開音等功效。

蟬的一生,大多數時間生活在黯淡無光的土壤之下,吸取樹汁,蛻皮蓄力,到了合適的時間羽化成蟲,短短一夏,竭力而死。「流響出疏桐,居高聲自遠」,每只蟬都有屬於自己的高光時刻。自然界的每種生物都有自己獨特的生命歷程,這是大自然絢麗多彩的原因。

如今,把粘知了當遊戲的孩子幾乎沒有了。樹下偶有玩滑板車的兒童,更多的是各種繁重的學習,使孩子們失去了對自然的興趣和關註,這難道不應引起我們對教育的重視嗎?

如今我多麽想聽著樹上知了不知疲倦的鳴唱,再給孩子們講我們小時候粘知了、抓土知了猴的故事,現在看來,似乎這樣的可能都沒有了,但兒時抹不去的記憶還是帶著些許溫情。

如今當我拿起畫筆去記錄生活中的這些過往時,一切又時常清晰地浮現在眼前。於我而言,「蟬噪林逾靜,鳥鳴山更幽」的境界更是我所向往的,今天氣已逐漸的涼爽,我又要開啟快樂的寫生之旅,第一站南太行山。

【難忘的紅頭大將軍】

前不久,一位好友給我發了一段有關紅頭蟋蟀的影片,這不禁又勾起了我舊時的回憶。

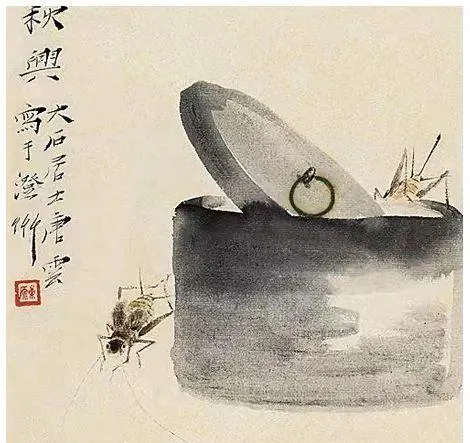

捉蟋蟀、鬥蟋蟀,一直以來都是我較為喜愛的事情,從兒童時代直至成年後,這份喜愛始終無減。其實在古代,捉蟋蟀是一種獨特的文化現象,從古至今有關鬥蟋蟀的詩文、繪畫以及捕捉、辨別、飼養等方面,都有著完整的理論體系,在工具使用上也是非常的專業和精道,比鬥的規則也是嚴格規範,有如今天的體育比賽。

【聊齋誌異】裏有個名為「促織」的故事,我們在小學課本中就曾讀過。這個故事發生在明朝宣德年間,當時皇宮中盛行鬥促織(蟋蟀的別稱)。皇帝為此特意下旨,要求各地每年向宮中進貢上品蟋蟀。

地方官員為了討好聖上,把其他事務都擱置一旁,一門心思地催逼老百姓捉蟋蟀上交,那些交不出蟋蟀的人就只能用財產抵賠,這使得老百姓苦不堪言,不少人甚至因此傾家蕩產。蒲松齡筆下的【促織】,將小小的蟋蟀幻化成由天而降的遊俠。

這看似微不足道的小蟲,竟然改變了世道一貫的死之悲哀。由此可見,這普普通通的直翅目小蟲,是如此深入地融入了百姓的文化生活。上至皇帝,下至達官貴人、文化名流、平民百姓以及老人小孩,皆對蟋蟀喜愛有加。

於我而言,喜歡捉蟋蟀、鬥蟋蟀,似乎是從小就根植於內心的天性。小時候捉蟋蟀,大多只是傻傻地鬥著玩,對蟋蟀並沒有什麽深入的研究,只是簡單地認為蟋蟀個頭越大、頭越紅就越厲害。民諺有雲:「白露前三後三出將軍」,所以到了白露那幾天,捉蟋蟀的機率就更高了。

小孩們鬥蟋蟀時,常常會把最厲害的蟋蟀封為「將軍」,並分為頭盆、二盆、三盆等等,將它們飼養在陶土制作的蟋蟀盆裏,精心照料,不隨便示人,也不輕易出戰。而是讓其他「兵卒」先出陣與鄰家孩子的蟋蟀交戰,直到「兵卒」們或勝或負最終被淘汰。

那些鬥敗的「兵卒」也就沒用了,隨手一扔便餵了雞。在鬥蟋蟀的時候,為了顯示我方的實力,此時才會讓「將軍」款款出場壓軸。鬥輸了的小孩,第二天便會不顧一切地又去捉蟋蟀。

那時,一到秋天,小孩們幾乎全身心地投入到玩蟋蟀之中。天天都去城中與郊外逮蟋蟀,他們會帶著捕蟋蟀的網罩和一大捆裝蟋蟀的竹罐或紙袋。田頭、河灘、廢墟、瓦礫都是捉蟋蟀的絕佳場所。那樣簡單快樂的童年,至今仍記憶猶新。

到我成年後,翻看的有關蟋蟀的書籍多了,認識也不斷提高。我也就更能感受到中華鬥蟋的文化內涵,領悟到鬥蟋文化的深奧之處。這並非簡單玩玩就能輕易掌握的,需要經過長期的實踐和訓練,也才能略知一二。但即便如此,我還是一如既往地喜歡。

記得大約 30 年前,那時我已大學畢業,在大學任教。兒時的童趣,加上相對安逸的工作,不像現在壓力這麽大。所以每年秋天,我都會約上三五好友,去附近的郊野捉蟋蟀,有時也會在城市熟悉的老舊小區裏尋找蟋蟀的蹤跡。

因為蕪湖歷史上曾經出過較好的蟋蟀,而且我從小就在老城區的各個角落捉蟋蟀玩,那時的蟋蟀到處都是,也是我相對比較熟悉和了解的。至今印象深刻的是,曾經翻過一塊大石頭,發現了十幾個蟋蟀聚在一塊石頭下,好像在開會似的。

雖然最後只捉到一兩條,但卻帶來了極大的快樂。當然,印象最為深刻的還是在紅梅新村捉到紅頭大將軍時的興奮。每每和朋友們說起,至今仍津津樂道。

夜晚捉秋蟲大多在後半夜。這時萬籟俱靜,也是秋蛩叫得最歡的時候,它們的警惕性相對也比較低。在 90 年代,捉蟋蟀的裝備已經比較先進了。頭上戴的是帶電瓶的礦燈,雙手可以騰空捉蟲。燈很亮,可以使用好幾個小時。

紅梅新村是一個老小區。那時,門前院後都堆著很多碎磚和瓦塊。因為在住家附近,相對來說蟋蟀有食物吃。老磚瓦上有時也擺放一些花盆,有時直接用老磚塊壘一些簡單的花池,種上一些花草。這些地方的濕度非常適合蟋蟀生存。

我們幾個朋友到紅梅新村捉蟋蟀時,已經在城中換了好幾個小區。到地方後便各自散開,找尋自己心儀的蟲子。因為這裏大家都很熟悉,這時的小區裏到處都是蟲鳴。至於哪個地方有什麽樣的蟲子,誰也不知道,都是在碰運氣,這也是捉蟲子的樂趣之所在。我便向左邊一個門前堆滿磚瓦的小院走去,因為在遠處,我就聽見那個地方有一只沙啞的蟲鳴。

一般來說,大蟲的叫聲相對低沈渾厚。當我輕手輕腳走近時,發現蟲鳴來自一堆廢磚瓦塊之中。等我走近,蟲子似乎發現有聲音靠近,便停止了鳴叫,警惕性很高。我便在旁邊靜靜守候。約過了三五分鐘,蟲鳴又響起來,還是那麽低沈沙啞。我再次走近,開啟頭頂的礦燈,發現在一堆紅磚縫中,一只紅色的頭在晃動,就像紅色的蜈蚣一樣。

色澤猶如鮮紅的朱砂,泛著深沈的紅光,讓我不敢相信自己的眼睛。心情激動得雙手都有點顫抖,心裏想著無論如何不能讓它跑了,否則會有極大的遺憾。我在心裏默默想好了捕捉紅蟲的方案。

捉蟲一定不能讓蟲受到驚嚇,受驚跳開後就很難捕捉了。好在這只蟲雖然在亂磚瓦礫之中,卻正好在兩塊立著的紅磚縫之間,比較好捕捉。大蟲也比小蟲更穩重些,可能感覺這一帶他是老大的原因吧。

我把捕蟲的小網放在蟲子前方,從後面用蟲草慢慢把蟲子趕進小網,一切都很順利。再用手捂住小網的出口,來到空曠地,把蟲子放進透明的牙簽盒中。這時我的心才完全定下來。這時仔細用頭燈觀察此蟲,大小約 32點左右,朱砂頭,渾身泛著紅光,整體色澤就像一條紅色的蜈蚣。

此時我興奮地呼來同伴,大家一起分享這份快樂和喜悅。同伴們無不驚嘆、贊賞和高興,因為大家都沒見過這麽驚艷的紅蟲,都在反復觀賞。我想這也是見者有份,鴻運當頭的吉兆吧。

自從紅蟋蟀捉回後,便在當時的工作室中靜養。也是想等到蟋蟀真正能開鬥的時候,再拿出去和其他蟲子比鬥。然而,非常可惜的是,此蟲尚未靜養多久,便不知何故死掉了。後來估計可能是值班的人夜晚打滅蚊劑造成的,成了一件至今都非常遺憾的事。

鳥蛩之音,天籟也。蟋蟀自古就是中國傳統文化的一部份。【詩經·唐風·蟋蟀】曰:「蟋蟀在堂。」【詩經·豳風·七月】雲:「七月在野,八月在宇,九月在戶,十月蟋蟀入我床下……」。

在唐朝,人們用金籠裝蟋蟀,並放在枕頭旁,就為了聽它的鳴叫聲。那時候沒有音響,沒有 MP3,沒有隨身聽,更沒有手機,蟲鳴就是最原始的音樂播放器。

唐代文學家、政治家李德裕以蟲作賦說:「露華肅,天氣晶。碧空無氛,霽海清明。當其時也,草木陰蟲,皆有秋聲。自虛無而響作,由寂莫而音生。始蕭瑟於林野,終混合於太清。」

借蟲之意趣抒發心胸之曠達。北宋的歐陽修在「百憂感其心,萬事勞其形」的慨嘆之余,稱頌:「如波濤驚夜」的秋聲為「淒淒切切呼號憤發」的感慨等等,不一而足。

【大兵的常勝將軍白麻青】

蟋蟀玩法多樣,散心閑情、購蟲贈友、小金鬥性、大賽相博等,玩法取決於蟲友自身。早年,我有個朋友叫大兵,開了一家火鍋店,生意火爆,性格豪爽,喜歡以鬥蟋蟀相博。他知道我喜愛玩蟲,有時鬥蟋蟀會邀我一同前往觀戰。玩蟋蟀有圈子,一般人很難融入。

在蕪湖本地,鬥蟋蟀多是小打小鬧,玩得大的會把最好的蟲送到上海。上海鬥蟋蟀歷史悠久,是中國鬥蟋蟀的聚集地。每年全國蟋蟀開鬥時,全國各地的鬥蟋高手都會匯聚上海。

一日,大兵把自己玩得非常好的幾盆蟋蟀拿來,讓我給他拍照。那時我正好開了一個電腦設計公司,剛從日本買了最好的數位相機,富士 2900,雖只有 230 萬像素,但已是當時最好的數位相機。

我認真仔細地把大兵帶來的蟋蟀,一條一條拍好照片。他告訴我這些蟲馬上要送到上海去比鬥,臨走前拍個照片留存,照片放在電腦裏,到時候會用。

果然,沒過多久,大兵興沖沖地來找我,告訴我有一條蟲在上海贏了,而且贏得很大,喜悅之情溢於言表。他讓我趕緊開啟電腦,他要看看那些蟋蟀的照片。我開啟電腦,讓他仔細分辨找尋那條蟲子。

最終他們找到了在上海打贏的那條蟲,高興地讓我打印成很大的照片,掛在他辦公室的墻上,照片上題寫「常勝將軍白麻青」以及出戰經歷,曰:此蟲體型高方闊厚,39 點,縱深大頭高拋前沖,粗白麻頭,鬥絲灌頂,此蟲有大將之風,鬥相穩健,聽聞鄰蟲起叫,立刻六足伸直,尤其是兩條大腿夾住身體,鋪身貼紙。

遇敵不急於發口,皆為受一嘴後還上一嘴,重則來敵命斃柵內,輕則抽搐不止。披荊斬棘榮獲八路上風,可稱滬上大將軍!

以上是我玩蟋蟀過程中遇到的兩件至今難以忘卻的趣事。如今又到了鬥蟋蟀的時節,憶寫舊事不禁唏噓,已時過 30 多年也。

2024 年秋於蕪湖 楊林

題蟋蟀二則

秋至,葉若雨落,風蕭而寒起。夜沈鄉野,繁星璀璨,如珠灑天幕。遙見村落,枇杷樹下籬旁有光,疑童捉蟋蟀。月灑枇杷,皎然如洗;草伏幽處,露濃欲墜。秋色愈濃,土墻攀花,螢火明滅。時有寒蛩低吟,天籟之境也,心甚喜。

憶幼歲,與友遊鄉野。遇蟋蟀鳴,緩行悄步,提燈照之,入穴則註水誘。雖衣沾泥土草葉,然必獲之。得之若良蟲,欣喜若狂。即聚於枇杷樹下鬥之。二蟲置盆,振翅而鳴,爪牙盡顯,互不相讓。進退回旋,攻守交替,久戰。觀者斂息註目,時而喝彩,時而嗟嘆。勝者長鳴自得,敗者伏地神傷。鬥蟋蟀之趣,難盡述也。時甲辰秋月蟋蟀開鬥之日,憶寫吾兒時所喜之事,於古鳩茲松柏山坊觀古亭,黃嶽楊林。

【夜捉朱砂頭】

昔吾年青之時,常於夜半捉秋蛩。九十年代,裝備先進,頭戴電瓶礦燈,可雙手捉蟲,燈亮持久。紅梅新村乃鳩茲老舊小區,門前院後碎磚瓦堆積。因近住家,蟋蟀有食,老磚瓦上或置花盆,或壘花池植花草,濕度宜蟲生。

吾與友至此,已歷數小區。至則散,各覓心儀之蟲。小區蟲鳴處處,唯碰運氣。吾向一院,門前磚瓦多。遙聞沙啞蟲鳴,知大蟲聲多低沈渾厚。趨近,蟲止鳴,靜候三五分鐘,又起。啟礦燈,見紅磚縫有赤首晃動,如赤蜈蚣,色若朱砂,泛深沈紅光,令人難信。

此蟲處兩立紅磚之縫中,易捉。以網置前,蟲草驅後,入網,捂口,置蟲於牙簽盒,心乃定。察之,長約6.3左右,朱砂首,身泛紅光。呼友共賞,皆驚嘆歡喜,未見如此驚艷紅蟲,以為鴻運當頭之吉兆也。今憶昔日所見之趣事於鳩茲松柏山坊並記之,甲辰秋月楊林。

2024年秋於鳩茲 楊林

楊 林,中國美術家協會會員,安徽黃嶽畫院院長、徽州碑林藝術館館長,零界點:朱零山水畫研究會副會長。曾獲全國首屆揚州八怪杯書畫大獎賽一等獎,尚意2017全國美展最高獎(中國美協)、2018中國福州海上絲綢之路中國畫展最高獎(中國美協)、入選2017涇上丹青全國美展(中國美協)。

入選2018山水硯都多彩肇慶全國美展(中國美協)、2019年弄潮杯全國中國畫大賽優秀獎(西冷印社主辦)、2019首屆吳昌碩國際藝術大獎賽二等獎(西冷印社主辦)、2020"中國美術世界行"成果匯報展最高獎(中國美協)、建國70周年安徽省美術大賽優秀獎(安徽省美協主辦)、2017年安徽省美術大賽最高獎第四屆"弄潮杯"錢塘江金石竹木拓片展二等獎(西冷印社)等。