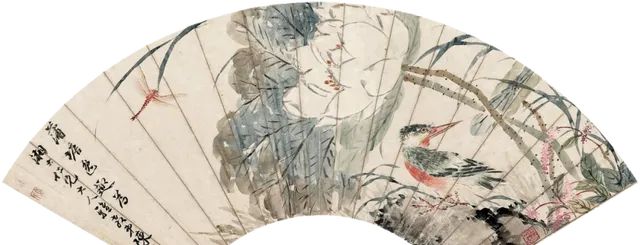

圖1 [清]陳崇光 荷塘圖扇

18cm×53.4cm 紙本設色 台北故宮博物院藏

黃賓虹與傅抱石山水畫比較論

◇ 戴卓吉 倪旭前

黃賓虹和傅抱石是20世紀中國畫壇的兩位巨匠。黃賓虹從傳統文化內部探尋,以金石書法入畫,並將筆墨和傳統哲學觀念相融合,營造「渾厚華滋」的山水風格,並以「內美」為旨歸。傅抱石則抓住「緣情言誌」的核心命題,表現自然自我,擺脫傳統材料和工具的束縛,形成獨特的繪畫語言和風格。

一、畫學淵源

黃賓虹(1865—1955)與傅抱石(1904—1962)兩人主要創作時期都在20世紀前或中期。黃賓虹比傅抱石年長39歲,3歲接受庭訓,四書五經、詩文書畫、拳劍馬術兼學。作為長子,在家中商業修歇、諸弟皆棄學從商時,黃賓虹仍遵父命繼續修學並參加科舉考試,直至29歲迫於生計而放棄舉業。

從黃賓虹學畫經歷看,最早的中國畫啟蒙老師應該是他父親,他在【八十自述】記:「先君喜古今書籍書畫,侍側常聽之,記之心目,輒為效仿塗抹……」在父親的日常陶養下,黃賓虹自幼癡迷繪畫。他4歲開始學畫,六七歲時便每日習畫兩小時,終生不渝,同時遍訪書畫真跡,抓住一切機會尋求繪畫之理法。其父知友倪逸甫工詩善畫,告曰:「當如作字法,筆筆宜分明,方不至為畫匠也。」黃賓虹又沈迷於古文字研究以及古璽印的收集,書畫同法的觀念貫穿在黃賓虹一生的繪畫和著述之中。24歲時黃賓虹拜陳崇光為師學習山水花鳥。陳崇光人物師陳老蓮,花卉師陳白陽,山水師麓台、石濤,古樸雄渾(圖1)。其【哭張瑤圃】詩曰:「用筆用刀皆三折,此語今人不解聽。」黃賓虹對於道鹹金石畫家的推崇和以書入畫的思想由此可見端倪。

1890年,黃賓虹由浙江金華返回安徽歙縣,其父有意於振興墨業,設坊制墨。黃賓虹參與了制墨的各道工序,對墨性的精通支撐了他後期的墨法變革。隨後黃賓虹又在潛山造訪老畫家鄭珊,鄭授六字訣:「實處易,虛處難。」黃賓虹初時不以為意,後來為研究虛實章法問題遍求唐宋畫,臨習數十年。

傅抱石的求學經歷則比黃賓虹要坎坷得多,他幼年生活困苦,父親早亡。在無人引導的情況下,傅抱石仍舊對書畫產生了濃厚的興趣。他從家附近的字畫店和印章鋪子中學到了畫畫和刻印的技能,在18歲時便以「抱石齋主人」為號開始掛牌治印。

傅抱石從江西省立第一師範學校畢業後,留校任教並撰寫他的第一部美術史著述【中國繪畫變遷史綱】。在徐悲鴻的推薦下,傅抱石留學日本,主攻美術史論,同時學習日本畫和雕塑。日本留學的經歷對於傅抱石今後的史論研究和繪畫創作產生了深遠影響。他在日本接觸了日本的朦朧體畫派,並學習英國水彩畫法。當時日本在中國石濤熱的影響下也流行研究石濤,傅抱石由此完成了一部【苦瓜和尚年表】,開啟了他此後研究石濤的歷程。

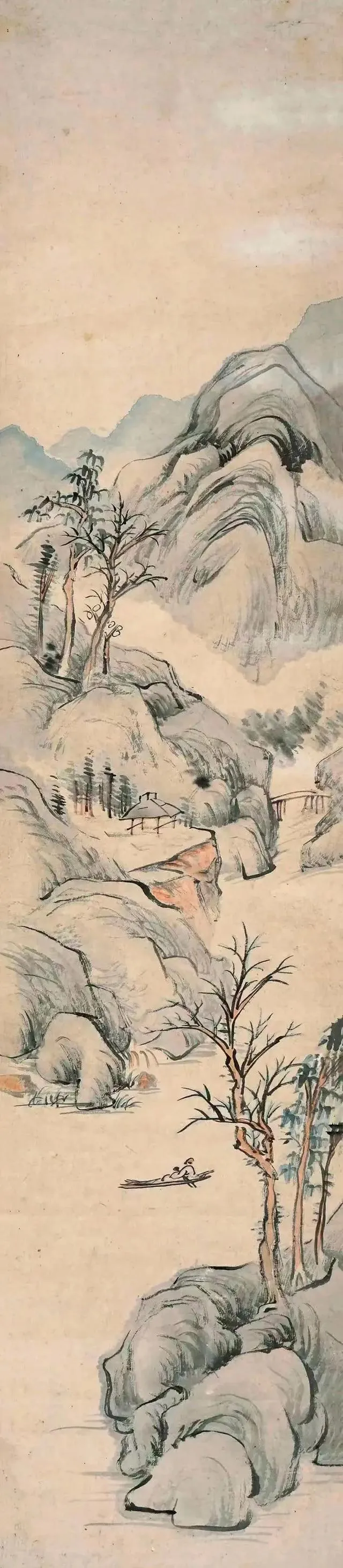

圖2 傅抱石 松崖對飲圖軸

133.6cm×32cm 紙本設色 1925年 南京博物院藏

傅抱石和黃賓虹在學習階段都師法歷代山水大家。傅抱石早期深受「元四家」影響,對王蒙的技法學得頗為到家,也師法董其昌、米芾以及梅清、程邃等。他雖然深入傳統卻並不囿於傳統的外在形式。【松崖對飲圖】(圖2)是傅抱石留日前所作,畫上自題:「程邃號江東布衣,畫宗北苑,以枯渴之筆成山水,余喜其雄樸而擬之。」程邃以篆刻入山水畫,沈郁蒼古,多用枯渴之筆,行筆緩而澀(圖3)。但傅抱石的擬作用筆飛動爽利,穿插羅疊,並用重墨打上濕潤的苔點統一畫面,其雄健磅礴的氣勢和程邃的內斂厚樸之風相差甚遠,可見傅抱石追求鮮明個性風格的總體傾向。不論是早期的臨習階段,還是後期寫生創作階段,他的畫總能表現出強烈的個人精神氣質。留日歸來後,傅抱石創作上主要師法石濤,且受寫實觀念影響,其作品面貌和留學前相去甚遠,尤其在40年代抗戰時期避居重慶金剛坡時期的作品中得以顯現(圖5)。

圖3 [清]程邃 深竹幽居圖

66cm×43cm 紙本墨筆 1685年 安徽博物院藏

與傅抱石後期中西融合、探究山水畫寫實性的轉變不同,黃賓虹對於古人的學習貫穿了他整個繪畫生涯,也是他革新山水畫的重要來源。黃賓虹初學明代董其昌、沈周、查士標等,早年作品章法、用筆、意境都有新安派的清雋與疏朗(圖4)。之後又把目光投向元畫,並上溯北宋,在自然山川的遊歷中體悟古人之法,逐漸形成了沈郁蒼茫、渾厚華滋的山水畫風。即便在耄耋之年,仍然孜孜不倦師法北宋諸家,在書信中道自己「由學宋畫中稍稍改變,稍有得意之作」。他曾對學生分享學習古畫的心得:「有人說我學董北苑(源),其實不然,對於宋畫,使我受益最大的還是巨然。我也學過李唐、馬、夏。我用功於元畫較多,高房山(克恭)可以說是我的老師,對子久(黃公望)、黃鶴山樵(王蒙)畫,在75至80歲間臨得較多。明畫枯硬,然而石田(沈周)畫,用筆圓渾,自有可學處。至清代,我受石溪影響自然不少,龔柴丈(賢)用筆雖欠沈著,用墨卻勝過明人,我曾師法。總之學畫不能只靠古人,要靠造化自然,要有自己主張,使能從規矩範圍中變化出來。」

綜上,黃賓虹和石濤傅抱石在學習階段皆師法諸家並取各家之長。但由於個性以及學習路徑的差異,二人在對待山水畫革新時的理念以及在作品中所呈現的面貌也有不同。

二、畫學觀念

在西方文化驟然湧入的20世紀初,尤其是二三十年代,如何處理民族藝術和外來藝術之間的關系,是當時藝術家無法回避的問題。傅抱石和黃賓虹的畫學觀念也圍繞接續傳統與創造革新這兩個主題不斷形成新的闡釋。在對待外來文化的態度上,黃賓虹並不十分認同中西結合的「折衷主義」,1925年黃賓虹在【華南新業特刊】發表【中國畫學談——時習趨向之近因】:「學者自為兼收東西畫法之長,稱曰折衷之派。夫藝事之成,原不相襲,各國之畫,有其特色,不能渾而同之。此定調之說,似無容其置喙也。」

圖4 黃賓虹 山居圖四條屏之一 109cm×22cm

紙本設色 1893年 中國徽州文化博物館藏

傅抱石在1929年完成的【中國繪畫變遷史綱】中也反對中西結合,且相比於黃賓虹更為偏激,他認為「中國繪畫根本是興奮的,用不著加其他的調劑。……中國繪畫既有這偉大的基本思想,真可以伸起大指頭,向世界的畫壇搖而擺將過去!如入無人之境一般」。充滿激情的言語顯示了傅抱石強烈的民族感情和民族主義傾向。留日歸來後,傅抱石的思想有所修正:「我們看清楚了以後的民族美術運動,‘我用我法’是只有失敗沒有成功。必須集合在一個目標之下,發揮我中華民族偉大的創造精神。盡量吸收近代的世界的新思想新技術。像漢唐時代融化西域印度的文明一樣,建設中華民族美術燦爛的將來。」

黃賓虹雖然不贊同中西融合,但也不能就此把他歸於泥古不化的保守派。他在【中國山水畫今昔之變遷】中認為文藝界對外來的歐、日學術「借觀而容其選擇」是「理有固然」的,但於「借觀」的同時,須要「返本以求」,並補充「鑒古非為復古,知時不欲矯時」。例如黃賓虹屢次提出的「三角弧」概念,最早見於1929年【虛與實】:「歐人以不齊弧三角為美術。」晚年他還作長歌語:「顧陸張展真內美,不齊之齊三角弧。」「三角弧」是西方格式塔心理學不完全三角形意譯。關於「不齊之齊」的概念,1948年,83歲的黃賓虹在【國畫之民學】的演講中作出解釋:「天生的東西決不會都是整齊的,所以要不齊,要不齊之齊,齊而不齊,才是美。【易】雲:‘可觀莫如樹。’樹木的花葉枝幹,正合以上所說的標準,所以可觀。」「我們就不要玩把‘齊’字換成‘直’字的文字遊戲了,所言藝理是一樣的。」這也是黃賓虹高度重視用筆一波三折的原因,「S」形的曲線不論哪個角度擺放,都具有姿態並形成動態的平衡。這一起一伏、一搖一擺使得線條具有了動靜、剛柔和陰陽關系。這樣具有律動感的線條充滿了生命力,也更加符合中國傳統哲學精神。黃賓虹將西方心理學理論和山水畫理法相勾連,同樣體現他開闊的視野和變通的思維。

受日本寫實觀念的影響,傅抱石更註重畫面的真實性,開始反省曾經只重視中國畫「超然物外」而忽視寫實性弱的問題:「唐宋以後,畫家因註重技法的研究,遂變成了另一種風度,認為畫是‘可意會而不可言傳’的東西。所謂‘性靈’,所謂‘意境’,所謂‘胸中丘壑’,今日看來,乃是容易使人渺茫的煙幕。有人說,近世紀的中國畫,大半都中了這類毒素。重技法而遠離自然,重傳統而忽視自己,強理日促,藩籬日厚,相沿成習,焉得不日漸僵化。」他認為晚清中國畫發展停滯僵化的重要原因在於缺少對自然的觀照,只追求筆筆仿古,缺少生機。同時他也註意到中國傳統山水畫和現實距離過大。現代都市文明中,汽車、建築、街道、電線等設施成為生活中最常見的事物,如何用中國畫的繪畫語言表現它們也成為亟待解決的問題。對此,傅抱石憑借他敏銳的感知力以及深厚的理論素養,從中國文藝思想源頭入手,山水畫不能斤斤計較於畫面的一點一畫、一筆一墨,而應該挖掘蘊含其中的思想和根本特征。正如石濤所言:「縱使筆不筆,墨不墨,畫不畫,自有我在。」相比於筆墨形跡,「我」的情思才是更為重要的,由此傅抱石認為,中國畫用筆墨的外形來評判高下是舍本逐末了。

圖5 傅抱石 初夏之霧

48.5cm×85.4cm 紙本設色 1942年

在20世紀20年代時,出於對「百分之百地寫真山水」的追求,他甚至懷疑筆墨是否還有存在的必要:「中國畫的生命恐怕必須永遠寄托在‘線’和‘墨’上,這是民族的。它是功是罪,我不敢貿然斷定,但‘線’和‘墨’是決定於中國文化基礎的文字之上,工具和材料,幾千年來育成了今日中國畫上的‘線’與‘墨’的形式,使用這種形式去寫真山水,是不是全部合適,抑部份合適?在我尚沒有多的經驗可資報告。」對筆墨抽象美感的追求和對物象的寫實兩者之間矛盾是不可能完全調和的,只能從「緣情言誌」的角度來同時解釋這兩種追求的合理性。為了驗證線是否必須存在,他在1942年作了一幅【初夏之霧】(圖5),以近乎沒骨的方式染出四道山坡,然而這次實驗並沒有成功擺脫線的束縛。隨後他繼續透過寫生創作進行了大量的技法試驗,最終創造出了近乎打破一切古典筆墨程式,而本質精神又和傳統一脈相承的散鋒筆法,擴充套件了中國畫的繪畫語言和表現內容。

和傅抱石試圖放棄筆墨的思路不同,黃賓虹一直堅定地強調筆墨的重要性。他認為「筆墨一道,同乎性情」,需要以筆墨承載個人情感和審美要求。對於忽視真實的自然,只看筆墨形式而使得「藩籬日厚」「日漸僵化」的弊病,他的變革思路不是借用西方的技巧手段,而是挖掘古人的本質精神和美學理念,取其精華,並具體闡述由此形成的理法,依此而進行創作實踐。黃賓虹向內尋求,借古更新的路徑出於他對傳統文化的呵護和對人類精神文明相通的篤信。1948年,他在回復陸丹林的信中寫道:「不出十年,世界可無中西畫派之分。所不同者面貌,而於精神,人同此心,無一不合。所惜古法失傳,尚少整理著書;古物罕睹,同為向壁虛造,尾步人之後塵而不務其捷足。」因此,黃賓虹比傅抱石更重視師古,認為「畫不師古,如夜行無燭,便無入路」,且師古應當如九方臯相馬——當在神骨。黃賓虹的勾古畫稿只大致勾勒結構和輪廓,雖然面貌和原作相差甚遠,但其中的理法是相通的(圖6)。

圖6 黃賓虹 臨劉松年山水

29.5cm×45cm 紙本墨筆 浙江省博物館藏

黃賓虹寫生也用勾古法:「觀古名畫,必勾其丘壑輪廓,而於設色皴法,不甚留意。當遊山中,途中車輪之迅,並以勾古畫法為之,寫其實景。因悟有古人之法,以寫實而得實中之虛;否則,實而又實,非窒礙阻隔不可。」勾古法以極簡的線條勾畫輪廓,是以最直接快速的方式把握山川自然的本質規律,也是對取物象之神的追求。同時也能看出黃賓虹並不贊同對於客觀物象的完全寫實,需要利用古人所提煉的程式規律來防止過於寫實而失去畫意和畫韻。為了延續古法,黃賓虹還從金石、銅器、碑碣和造像中吸取養分。他從出土的良渚夏玉五色斑駁中,悟出北宋繪畫中的點染之法。他關註漢畫像石,從中讀解出寫意的筆線和書畫相通:「今觀石刻筆意,類多粗拙,猶於書法相同,其為寫意畫之鼻祖耶?」

黃賓虹酷愛金石學,他搜集了大量金石文字以及歷代印璽,以「茲崇邃古」為美。對於繪畫他也同樣追求古趣,認為「清二百年中,惟金石家畫尚存古意」。他借金石筆法入畫,提出「五筆法」——「平、圓、留、重、變」,基本概括了中國傳統書法的用筆準則。黃賓虹還闡釋作品中不同物象采用的不同筆法:畫山轉折處用懷素草書折釵股,畫山的陰陽用「八分」「飛白」之法,屋、橋用錐畫沙之法,雲用鐘鼎大篆筆法,隱者用六書會意之法等,可謂具體而微、設法傳道。在筆法基礎上,黃賓虹又對歷代畫家的墨法進行研究總結,提出「七墨」理論。「五筆七墨」是黃賓虹用筆用墨法則的品評標準,是他對筆墨和金石筆法的系統深度提煉,並在實踐中發揮到了極致,從而形成了黑密厚重、渾厚華滋的獨特畫風。

黃賓虹認為書畫同法是中國繪畫獨特之處:「上勾下勒,此從雲雷紋及玉器中悟得。寫字作畫都是一理,所謂法就是這樣。此亦中國民族形式繪畫之特點,與各國繪畫不同之處。」黃賓虹將山水畫勾勒之法與中國哲學相聯系,強調線的價值內涵,而傅抱石則試圖突破線的藩籬,以追求新的形式語言,這也是兩人山水畫革新的路徑差異所在。「江山本如畫,內美靜中參」,比起如何更新技法,黃賓虹認為更重要的是對主體的審美觀照。「內美」和「外美」先秦時期便已被老子、孔子、莊子等思想家提出,他們分別用「信」「質」「真」來表述。黃賓虹承接傳統美學,將美分為內美和外美,並更註重內美。他提出「山水乃圖自然之性,非剽竊其形。畫不寫萬物之貌,乃傳其內涵之神。若以形似為貴,則名山大川,觀覽不遑,真本具在,何勞圖焉」?圖畫的價值在於傳達了物象內在的神韻,畫者唯有「奪其神韻,才是真畫」。然而物象之神並不可見,因而只能「靜觀」,即在內心摒除一切雜念,澄明清凈的狀態下觀照物件,達到物我兩忘、天人相合的境界。

對於黃賓虹來說,繪畫的目的更多的是為「求道」,他曾在畫中題「澄懷觀化,須靜處求之」。黃賓虹以此為標準區分出「名家」和「大家」。要成為「名家」和「大家」,首先必須具備靜觀內美的哲學素養,他所批評的「市井氣」「江湖氣」和「野狐禪」都無法做到「內美靜中觀」。此外他還特地區分了「文人畫」與「士夫畫」,黃賓虹認為:「古今畫格有士夫、文人、朝市、江湖之分。石濤本是文人畫,然過於放縱,因開江湖之門。石谷亦文人畫,學者不從其臨摹古人之真跡領會,則流為朝市畫格。……文人畫與士夫畫不同,士夫畫品旨超特,章法之妙,自有己之面目,全在筆蒼墨潤,絕非庸史可及。」士夫畫的本色在於內美,不能靜觀玄思之道,無法成為士夫畫。畫家只有具備足夠的哲學素養,才能不落俗套。且「靜觀內美」最終還要落實於筆墨,透過技法形象表達。黃賓虹認為民族精神全在筆墨的原因也正是因為筆墨直接表現了畫者的心性,筆墨的審美承載了中國傳統的儒道玄哲學。

傅抱石也深知中國藝術情感與精神的表現性是以中國哲學作為堅實的基礎和源頭。他把莊子的文藝觀理解作「天道觀」,藝即是道。他認為「畫家應把自己(人)和造化(天)渾然融解,無所謂我,也無所謂造化,天人合一,物我兩忘,運之於筆,這即是畫。」然而他在把握中國美學的核心內涵後,又把由此演化而成的一切法度規矩消解了:「至於人物、松石、山水……俱不過是這種變動中一種不同的遺留。」傅抱石在精深的理論和思辨中得出一種超脫與通達,這也是他創作思路和黃賓虹堅持的「返本以求」方向不同的根源所在。

三、風格面貌

黃賓虹和傅抱石在創作中踐行他們的美學觀念和革新思路,並透過師造化最終形成自己的獨特風格。兩人都透過在蜀地寫生的經歷完成了藝術生涯中至關重要的變法。

黃賓虹50歲之前作品面貌更接近新安畫派風格。50歲到60歲這段時間,黃賓虹多次遊歷安徽貴池,從雨景中悟到積墨之法,畫面開始由清逸疏朗轉為渾厚雄壯。70歲時,黃賓虹入巴蜀寫生,發出「入蜀方知畫意濃」的感嘆。四川草木茂盛,山石雄健多姿,又多雨濕潤,因而山川形貌變化多端,黃賓虹由此參悟變法的玄機,進入創作的高峰期。

黃賓虹在川蜀寫生期間有兩次頓悟。第一次是「青城坐雨」,黃賓虹經過青城山時突下大雨,他發現被雨水澆淋的山石樹變得濃郁黑沈,和未被雨水打濕之處形成了黑與白的對比。此後他畫了數張以青城山為題的作品,試圖呈現「雨淋墻頭」的淋漓之感(圖7)。第二次是「瞿塘夜遊」,黃賓虹在回上海的途中經過奉節,夜晚在江邊散步時發現步移月移,江岸峰巒因月光變換而明滅不定,微妙無窮。由是在月下用筆記錄。他把北宋畫和夜山相聯系,認為北宋畫如行夜山。

圖7 黃賓虹 青城坐雨圖軸

86.5cm×44.5cm 紙本設色 1933年 浙江省博物館藏

透過師古和師造化,他參悟到「山具濃重之色,此吾人看山時即可領會,清初四王畫山不敢用重墨重色,所作山巒幾乎全白,此是專事模仿,未有探究真山之故」。因而他的作品開始由白轉黑,打破了清人以「幹、白、淡」作為正墨的用墨規律。變革筆墨技法以表現蜀地草木豐茂、水汽氤氳和夜山渾然沈厚的特點,形成山川渾厚、草木華滋的至臻境界。

在技法變革上,黃賓虹以點代皴:「沿皴打點三千點,點到山頭氣韻來。」層層錯落的點,既表現了草木的蔥蘢又富有韻致。其次他大量運用積墨法層層疊加,形成不同的濃淡層次,使得山體渾厚而變化豐富。他在畫面濃黑處點上宿墨,使其黑中發亮,變為「亮墨」,加強了黑白對比,使畫面神采煥發。

黃賓虹還獨創了漬墨法,利用水和墨的層層積染而形成水墨漬痕,使墨澤濃黑而四邊淡開,畫面潤澤富有韻味,兼用水漬,豐富畫面效果。在設色上,黃賓虹創造出點彩法,以紫毫飽蘸顏色以點擢的方法點上去,透過輕重虛實的變化表現山川的渾厚。黃賓虹的鋪水法主要用於接氣,直接把筆洗的水潑到畫上,畫面罩上一層薄而淡的墨色後形成氤氳渾融之意。1952年的作品可以視為黃賓虹的第二次變法(圖8),89歲的黃賓虹因白內障眼疾近乎失明,但一如既往伏案作畫。這個時期的作品點的比重變得更大,皴線減少,以積點造型,每一個點都含書法筆意,即「以強悍之筆出之」,落在紙上充滿重量感,氣勢雄壯。除了用筆老辣倔強,黃賓虹還將景物解體,遠看只能看見畫面的幾大重色團塊,具體的山石、樹木、房子則混在一起難以分辨,亂而不亂,齊而不齊。黃賓虹進一步推進筆墨的自主化,山水意境讓位於筆墨的氣韻。這種由點線、由筆墨的自主化而逼近抽象的方式,與西方繪畫由形體色彩的自主化而逼近抽象的方式異曲同工。

圖8 黃賓虹 青城山擲筆峰圖軸

88cm×37cm 紙本墨筆 1952年

傅抱石入蜀是在40年代。在寫實觀念的影響下,為了更好地使畫面接近現實景象,傅抱石在多個方面進行了革新。最明顯的一點是散鋒用筆,他打破了以線造型的傳統模式,用散鋒形成的面直接造型。散鋒也取代了中鋒線條,畫面線的存在感減弱。散鋒以其自由靈動的用筆直接表現山川、樹木,打破傳統勾皴擦染點的步驟,降低了塑造物象的難度。在日本朦朧體的影響下,傅抱石更註重透過渲染表現空間和光影。他利用朦朧體擅用的院體畫渲染法,將散鋒用筆形成的面融合統一,更為真實地展現形、光線、體、面、雲霧、空間等,使得畫面整體觀感更貼近現實之景(圖9)。雖然傅抱石畫面的點、線都遠離了所追求的外形,但他的用筆節奏、速度、力度、韻律等都表現了他的自我精神和情感。傅抱石的寫實理念使得他觀察自然的方式也和傳統有所不同。他深入觀察自然,畫面更貼近真實景象。在構圖上,傅抱石也講究開合和虛實,同時更註重營造畫面的臨場感,部份作品只截取一處小景,並合理運用西方透視,令觀者有身處其中的錯覺。相比之下,黃賓虹更註重取山川之神,畫面之景更具符號化的傾向,但由於黃賓虹深厚的哲學素養和筆墨功力,他的山水符號化並不板結空洞,反而生趣盎然,展現出一種形而上的風神氣象。

圖9 傅抱石 風雨歸莊圖

31.7cm×37.5cm 紙本設色 1946年 故宮博物院藏

整體上看,傅抱石的畫更加瀟灑恣肆,他的散鋒用筆調動了筆毫的每個部位:「一筆下去,隨勢鋪衍,順逆行筆,則輕重、疾徐、轉折、頓挫、濃淡、枯濕諸法皆備。一管之筆,能盡大小之用,按而擦之為面,提而勒之為線,數簇筆毫,淩厲飛動,流出的線條恰似鐵畫銀鉤,柔韌遒勁,既痛快淋漓,又含蓄微妙。」他和吳道子一樣點畫披離,創作時飽含激情。他認為在激情的驅使下,畫出的作品才能感動人。因此他作畫時沈浸在自己強烈的感情中,筆下雲水樹石都充滿動感。黃賓虹則恰好相反,他在作畫時強調下筆應當放緩,以中鋒用筆為主,筆筆以書法入畫,追求古拙厚樸之意和靜觀內美的狀態。兩人個性的不同導致他們的審美追求有所差異,最終呈現在作品上的筆墨意境也截然不同。

入蜀寫生使得黃賓虹和傅抱石的筆墨技巧都有所突破,黃賓虹以點代皴,傅抱石以面造型,兩人都以獨創的技法覆蓋了傳統的皴擦手段。從對物象的表現上來說,黃賓虹對筆墨的追求超過對形象的刻畫,走到了抽象的邊緣;而傅抱石則解構筆墨,把重心放在對物象形象的表現,發展了山水畫的寫實性。正是因為二人的方向不同,使得山水畫的發展空間得以拓寬,為後輩提供了巨大的財富。

結語

黃賓虹和傅抱石都繼承了傳統山水畫精神,在中西文化融合的時代背景下,堅持民族藝術的獨立性,將傳統與自身的藝術追求完美結合,透過不同的路徑實作了山水畫的創新,一掃畫壇逐漸僵化靡弱的風氣,使山水畫煥發新的生機,為中國畫尤其山水畫的時代建樹作出了深刻的啟示。

(戴卓吉:中國藝術研究院美術與書法系研究生;

倪旭前:中國計量大學藝術傳播學院院長、教授)

【詳見【中國書畫】雜誌2024年第7期/總第259期】

新媒體編輯:孫蓮

責任編輯:宋建華

審閱:劉光

終審:康守永