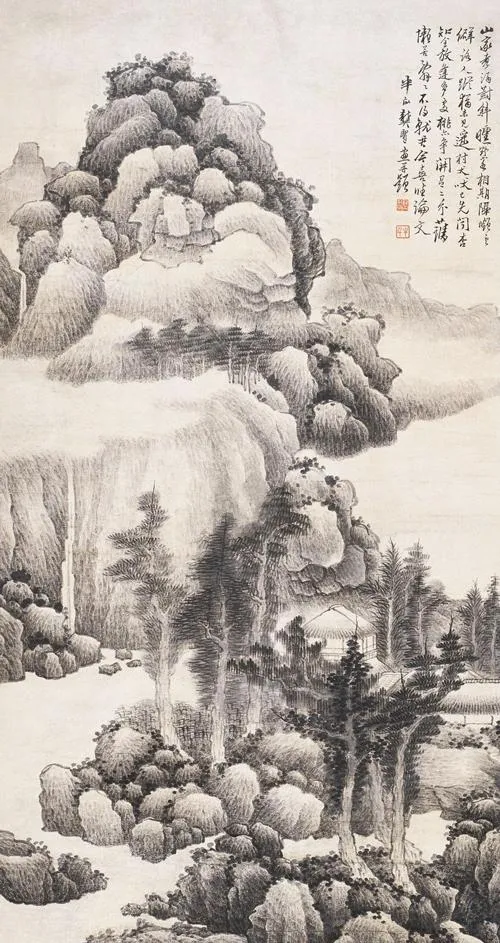

這幅畫是龔賢的作品,畫面右上角題詩一首。從詩意可以讀出,龔賢想要講述一個故事。他獨自一人走入山中尋訪朋友,朋友沒見到,只看到了山水景色。正當他略感失望的時候,聽到遠處傳來的犬吠聲。也許朋友就在深山,再走幾步說不定可以看到朋友。哪怕無緣見面,有這麽好的山水已經不虛此行了。

這樣的故事反復出現在詩詞歌賦裏,一點兒也不新鮮。龔賢用自己的風格特征,讓傳統題材有了新意。他用厾點、皴擦、積染等方法,畫出了幽深靜雅的山水景色,讓人相信龔賢真的不會遺憾。哪怕有一點點的失落感,也被自然山水景色療愈了。這是一幅撫慰心靈的畫作,它可以療傷,讓人忘記遺憾。這就是龔賢想要表現的意境,在秀雅肅穆的景色中流露出愜意自在。

龔賢 山中尋友

龔賢的繪畫風格可以分為兩個階段,白龔和黑龔階段。【山中尋友】看上去黑白相間,和人們認知裏的龔賢風格不太一樣。由於畫中沒有年款,可以初步判斷這是他中年作品,還沒有形成黑龔筆墨風格。

畫家的風格並非一成不變,隨著技巧的完善,審美能力的提高,畫家在創作中會不斷進步。龔賢早期作品追求淡雅空靈,用筆簡練以淡墨為主強調留白。到了後期,他熟練掌握積墨法,山石經過反復積染看上去厚重立體。他可以積染很多層墨色,從淡染逐漸變為黑中發光的效果。這一技法讓山勢有了起伏變化,有了陰陽明晦。

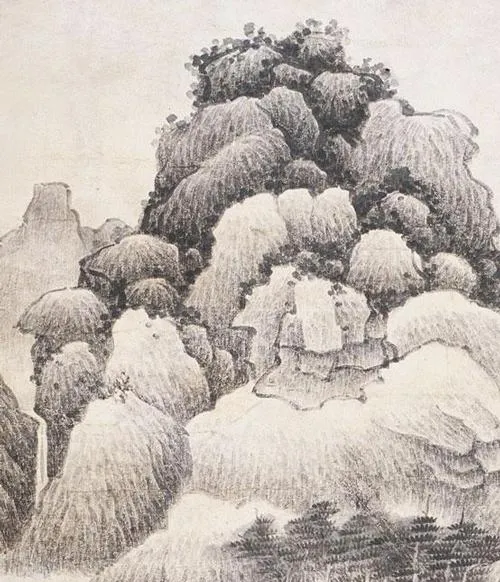

龔賢 山中尋友 局部

看【山中尋友】的近景,已經有積墨山水的特征。前景山石在用墨上講究又厚又潤,形成渾厚蒼潤質感。山林雜樹郁郁蔥蔥,這種「潤」的感覺讓畫面在形式與內容上達到統一。畫山水不能過於放縱,需要考慮技法的合理性。龔賢在這方面做得很成功,他畫出來江南山水「浸」在煙雲霧靄的樣子。

為了讓空間層次分明,中景山石用皴法表現。細碎的線條,看上去很像牛毛皴,又不是傳統技法中的牛毛皴。有點兒像斧劈皴,又少了一絲淩厲果決。似是而非原本是學習傳統技法的大忌,幸好龔賢筆下的皴法還借鑒了雨點皴,表現出立體感與肌理效果。前景和中景技法不同,表現出來的效果如出一轍。哪怕技法不同,也沒有割裂的感覺。

龔賢 山中尋友 局部

這就是龔賢的厲害之處,多種技法一同運用,畫面還是有機整體。他利用線與面結合的手法表現出霧氣氤氳的效果,讓畫中景色看上去深邃靜謐。技法高妙畫出真實感、立體感,讓視角延伸到畫外。

畫中無人,賞畫的人很容易產生代入感。這樣一來,就有了古人倡導的可居可遊。畫中人和賞畫人成為同一個人,畫家的感受成為欣賞者的感受。哪怕看不懂筆墨有多麽老辣,也能理解龔賢的創作意圖。

龔賢 山中尋友 局部

看畫,賞畫,讀畫,是一個逐漸了解作品的過程。龔賢以畫中題詩作為「鑰匙」,讓更多人擁有「開啟」這幅畫的方法。看墨色有多厚,用筆有多妙,莫不如看龔賢想要表達什麽。

拓展閱讀