妙莉葉·芭貝裏與她的貓。(圖/Boyan Topaloff)

作者 | L

13年前,法國作家妙莉葉·芭貝裏首次到訪中國。彼時,她在上海世界博覽會現場。那一年,她的書作【刺猬的優雅】中文版上市不久,但在此之前,看過同名電影的人們,已經對那個探討孤獨、生死等命題的故事有所了解。

無論是書還是影片,都讓人們認識了哲學家一樣的小女孩帕洛瑪、其貌不揚卻有著豐饒精神世界的公寓女門房勒妮,以及彬彬有禮、真誠和善的日本房客小津格郎。這些虛構的角色身上,或多或少都帶著芭貝裏自己的特質。

在過往的采訪中,她說:「她們(門房太太和小女孩)是同一個人的一體兩面。因為這是我一個人寫的。這兩個角色能把我內在性格的方方面面展示出來。但是這兩個人很不一樣,其中一個能讓我以孩子的口吻說話,另一個能讓我懷著成人的情感說話。」

最初,書只印刷了3000冊,兩年半過去,數碼變為200萬冊。在圖書市場上,這算得上出版「奇跡」。而這僅僅是芭貝裏的第二部作品。就連她自己也沒想到,這部書作竟能如此暢銷。

【刺猬的優雅】(南京大學出版社2010年2月版)封面。

值得一提的是,寫作【刺猬的優雅】時,芭貝裏尚未去過日本。書中的「小津」完全是她想象出來的,之所以取這個名字,是因為她希望可以向日本導演小津安二郎致敬。但讀者發現,故事裏頻現的日本文化符號以及東方人的行為方式,基本與現實沒有違和之處。

芭貝裏曾講過,自己對東方哲學饒有興趣。所以與日本相關的元素,也時常出現在她的書作中。她的新作【狐貍的灼心】,更是直接將敘事空間放到京都。她曾在那裏有兩年的生活經歷,此時的她,對這個國度以及東、西方文明有了更多元的認識。

今年11月中旬,芭貝裏帶著這部新作來到北京。接受采訪的前一晚,她剛剛抵達。雖然這次停留時間不會太長,但她相信下一次「會再久一點」,因為她「對整個亞洲都非常著迷」。借此契機,【新周刊】對芭貝裏進行了專訪。

【狐貍的灼心】(中信出版集團2023年10月版)封面。

「我寫小說,

就是為了去理解那些我不明晰的東西」

新周刊 :你寫作這本書的契機是什麽?怎樣的生活經歷讓你決定將故事放置在東、西方的雙重文化語境中?

妙莉葉·芭貝裏 :實際上,在這之前,我還寫了另一本小說【我將一生贈予你】。在那個故事中,我寫了一個40多歲的女人蘿絲的故事。她在巴黎度過了自己的童年和青年時代,突然有一天,她的生父去世了。她的生父是一個生活在京都的日本人,留下了一筆遺產,蘿絲也因此到了京都。在那裏停留的一周,永遠改變了她的生活。那本書裏,你可以透過法國人的眼睛,去看京都與日本。

之後,我覺得我該寫一本完全不同的書。但我不能,因為那些角色還一直跟隨著我,我知道,我和他們的聯系還沒有結束。我真的很想更多地了解故事裏的人,尤其是她的父親。所以我決定再寫一部小說,故事就發生在她去京都之前,但這一次,是從父親的角度來講述這個故事。在上一本作品裏,父親是缺席的,而這本【狐貍的灼心】,則是透過他的眼睛去看世界,女兒則是缺席的。

這對我來說是一個相當大的挑戰,因為我是法國人,我只在日本生活了兩年。但那兩年是不尋常的,無論是感受到的文化差異,還是生活裏的發現,都時常讓我感到驚訝。可以說,我花了十年才寫下這段非凡的經歷。

與日本相關的元素,時常出現在妙莉葉·芭貝裏的書作中。圖為日本京都清水寺。(圖/視覺中國)

新周刊 :你在過往的采訪中說,自己對東方的哲學很感興趣,有哪些東方哲學或美學吸引著你?它們與法國的文化有哪些不同?

妙莉葉·芭貝裏 :我不是東方哲學專家,也不是日本文化專家。對小說家而言,用現實的碎片去組成另一個現實,其實不需要非常精確。所以坦誠地講,我對這方面了解得不是很多。但我看到的很多事物真的讓我非常著迷,有的根本無法解釋。

我覺得在東方,事物存在的關系是完全不同的。我想講一個我在日本花園裏的經歷。我認為那是東方文化吸引人的一大原因。一次,我去日本的一座庭院。我人生中第一次有這種感覺——我不是面對著一件藝術品,而是身處其中。在裏面,時間和空間是不存在的,非常具體,非常奇特。那一刻,我從來沒有像現在這樣接近自己。同時,我又有一種感覺——自己與永恒聯系在一起。這是我在西方的背景和知識中從未經歷過的,一種具體的、與現在完全不同的關系。

新周刊 :你之前書寫過日本男人,這一次為什麽會將小說再次聚焦在這樣一個男性角色身上?在書寫時,會不會存在一些視角上的問題?

妙莉葉·芭貝裏 :我的整個職業生涯都在做這件事。寫小說其實可以讓你成為一個完全不一樣的人。所以我在寫作這本書的兩年裏,每天8點55分就開始「做那個男人」。這段經歷是令人興奮的。我覺得,我寫小說,就是為了去理解那些我不明晰的東西,因此,這些角色離我越遠,我對生活和自我的了解就越多。這也是我了解人類的方式。

【在京都小住】劇照。

「一個好的故事通常是可以

被讀者自由解釋的」

新周刊 :你覺得故事裏的父親有哪些特質是讓你喜歡的?在現實生活中,你所處的父女關系與書中所寫的有相似之處嗎?

妙莉葉·芭貝裏 :他知道如何給予,這是非常罕見的。因為我們一般人在這種境況下都會要求回報,自發給予而沒有得到任何回報的人,非常令人珍視。

至於現實生活,我從來沒有回答過私人問題,但謝謝你問這個問題。

新周刊 :你在很多作品裏都會寫到人孤獨的狀態,這本書也是一樣。為什麽會有這種傾向?對你來說,孤獨是常態嗎?你在生活裏如何處理這種狀態?

妙莉葉·芭貝裏 :原因肯定在作者身上。一開始我不知道為什麽,當你是個年輕的作家或小說家時,你不理解你寫的任何東西,你寫下的那些都來自你潛意識深處,你只是看到了眼前的所有事情。但隨著時間推移,你會更好地理解你正在做的事情和你必須做的事情。

我也不例外。如何與他人見面,如何卸下我們的防禦走向另一個人,這始終是我們要面對的艱巨任務。也許是我對人性懷抱偏見,我總覺得一個人是很難和別人合作的。但我覺得這是我們人生的一大課題,我們必須竭盡全力,這樣我們才能逃離這種可怕的孤獨。這就是我寫小說的原因。

寫作時,你必須離開這個世界,把自己裝進一個無限大的泡泡裏。但當你走出泡泡,你會遇到很多了不起的人,正是他們教會了你生活上的一些事情。

【刺猬的優雅】劇照。

新周刊 :書中出現了很多次「狐貍」,感覺它有比較強的哲學意味,這個意象代表著什麽?讓它在小說中存在,有哪些考量?

妙莉葉·芭貝裏 :首先,我喜歡狐貍,這是個人偏好。我覺得它們很漂亮。我喜歡它們的神秘感。我住在鄉下,有時會看到它們在花園裏經過,它們是我所知道的最美麗的森林動物之一。

另外,如果你曾經住在日本,你不會忽視狐貍的存在。它們在傳說、寓言和宗教中廣受歡迎,去寺廟時,也時常能看到狐貍。它們在日本人的生活中普遍存在,所以使用它,也是很自然的。

在小說裏,狐貍就是這種有詩意的、帶有隱喻性質的動物。關於它的考量,我覺得書中每個人的解釋方式都不同。我的想法是,一個好的故事通常是可以被讀者自由解釋的,書中留有足夠的空白,這個答案,就留給讀者。

【狐貍的灼心】法語版封面。

文學與哲學的共同點,

都是在探討生命的意義

新周刊 :書中不斷探討死亡與新生,比如:「每個人都走向他新生的時刻,我們在孤獨中死去,在光明中重生。」這是非常哲學的問題,你如何理解「死亡」與「新生」?它們之間的聯系是怎樣的?

妙莉葉·芭貝裏 :我寫下這個句子,並且相信它所講述的,經歷了漫長的虛構過程。我是寫到小說結尾才得出這個結論的,在此之前,我並不確定在死亡和新生之間是否有一種聯結。但在我失去了生命中的一些人和事情之後,我意識到,我們總有一天會面對死亡。在人類生活裏,這是一個非常現實的話題,我真的很想盡我所能去探索,用我看到的方式,在這之中尋找光亮和內心的慰藉。

【狐貍的灼心】以京都庭園的場景開始,書中寫到的父親正在冥想,他知道自己的生命即將終結。(圖/jhm.fr)

新周刊 :你在成為小說家之前,是哲學教授。小說如何把哲學概念融入其中?法國作家是不是都會比較傾向這樣做?

妙莉葉·芭貝裏 :對我來說,回答這個問題有些尷尬。因為我真的覺得自己學習哲學是個錯誤。我不否認哲學非常有趣,但它不是我把握世界的方式,小說才是。我的父母是法語教師,我不想和他們走上完全一樣的道路,所以特意選擇了哲學。我對概念不太在行,或者說,我可以很好地處理概念,但要以一種很抽象的方式。我真正想要的是理解生活,對我來說,小說是最好的工具。

但我不能忽視這些年來對偉大哲學家的研究,它們都在我的文本中存在過。也許我是個運用哲學的小說家,而不是一個寫小說的哲學家。實際上,文學與哲學的共同點,都是想要回答一個問題,那就是生命的意義是什麽。我選擇學習哲學,是覺得自己能從中找到一個答案,但我並沒有找到。我就回到了另一個家園——文學。

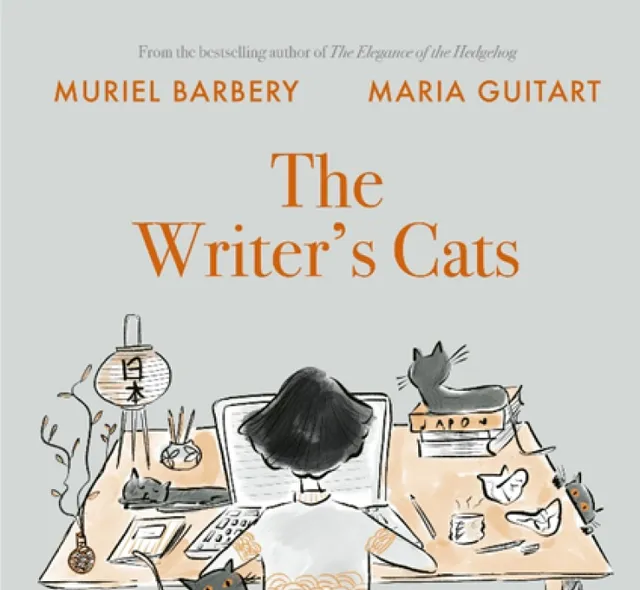

妙莉葉·芭貝裏著有【作家的貓】,從封面可以窺見她的喜好:日本元素,以及四只貓——它們會給她提供慰藉。

新周刊 :你之前的故事被改編成電影,你期待這一本書也能被改編嗎?你覺得這兩種文本在呈現同一個故事時,有哪些不一樣?

妙莉葉·芭貝裏 :如果可以,當然是好的。這樣可以看到城市、寺廟、餐館和所有坐在這裏的人。如果它實作了,我會非常高興。但我覺得拍電影非常不容易,它有很復雜的工序,你必須拿到很多執照,還要有制片人對這個感興趣,所以我認為這還是有困難的。讓我們拭目以待吧。

本文正選於【新周刊】總648期【現實的力量】

原標題:

作家妙莉葉·芭貝裏:角色離我越遠,我對生活了解越多

作者丨L