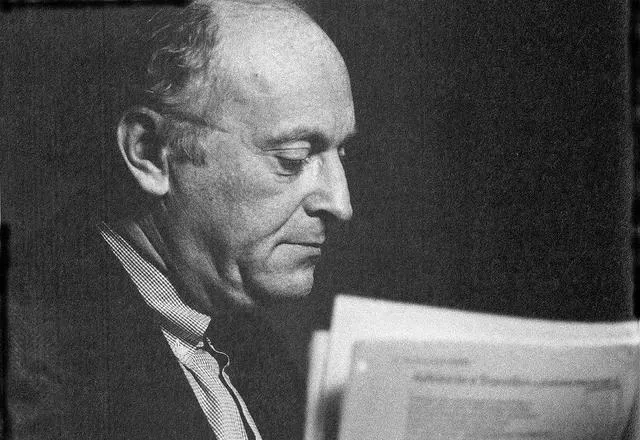

約瑟夫·布羅茨基(Joseph Brodsky,1940—1996),俄裔美籍詩人。生於列寧格勒一個猶太家庭,父親是攝影師,布羅茨基自小酷愛自由,因不滿學校的刻板教育,15歲便退學進入社會。他先後當過火車司爐工、板金工、醫院陳屍房工人、地質勘探隊的雜務工等。業余時間堅持寫詩,譯詩。

表情獨特的臉龐

——諾貝爾獎演說[1]

[美] 約瑟夫·布羅茨基

劉文飛 譯

一

對於一個享受孤獨的人來說,對於一個終生視其孤獨的存在高於任何社會角色的人來說,對於一個在這種偏好中走得過遠的人來說——其中包括遠離祖國,因為做一個民主制度中徹底的失敗者,也勝似做專制制度中的殉道者或者精英分子

[2]

——突然出現在這個講壇上,這讓他感到很是窘迫,猶如一場考驗。

這一感覺的加重,與其說是因為想到了先我之前在這裏站立過的那些人,不如說是由於憶起了那些為這一榮譽所忽略的人,他們不能在這個講壇上面向「本城和世界」[3]

,他們共同的沈默似乎一直在尋求,並且終於沒有替自己找到通向你們的出口。

唯一可以使我勉強接受這種境遇的是這樣一個平常的設想,即首先由於文體風格上的原因,一位作家不能代表另一位作家說話,一位詩人尤其不能代表另一位詩人說話;如果奧西普·曼德施塔姆、瑪麗娜·茨維塔耶娃、羅拔·弗羅斯特、安娜·阿赫馬托娃和溫斯坦·奧頓出現在這個講壇上,他們也會不由自主地只代表自己說話,很有可能,他們也會體驗到某些窘迫。

這些身影常使我不安,今天他們也讓我不安。無論如何,他們不鼓勵我妙語連珠。在最好的時辰裏,我覺得自己仿佛是他們的總和,但又總是小於他們中的任何一個。因為,要在紙上勝過他們是不可能的,也不可能在生活中勝過他們,正是他們的生活,無論其多麽悲慘,多麽痛苦,總是經常——似乎比應該有的更經常——迫使我去惋惜時間的流逝。如果來世存在——我既無法否認他們擁有永恒生命的可能性,正如我無法忘記他們在現世中的存在一一如果來世存在,我希望他們能原諒我和我試圖作出的解釋,因為歸根結底,我們這一行當的尊嚴是不能用講壇上的舉止來衡量的。

我只提出了五位詩人,他們的創作、他們的命運我十分珍重,這僅僅是因為,若沒有他們,我作為一個人、作為一位作家都無足輕重,至少我今天不會站在這裏。當然,他們——這些身影,更確切地說是這些光源——是燈光還是星光?——不止五個,但他們中的每一個都註定只能絕對沈默。在任何一個有意識的文學家的生活中,這些人的數量都是巨大的;在我這裏,這一數量仰仗兩種文化而增加了一倍,我的命運使我從屬於這兩種文化。而當我想到這兩種文化中的同輩人和筆友們,想到那些我認為其天賦勝過我的詩人和小說家們,想到他們若站在這個講壇上,早就談到了實質之處,因為他們有比我更多的話要說給全世界聽時,我就更是如坐針氈了。

因此,我接下來打算鬥膽在這裏發表一些意見,它們也許是不嚴密的,自相矛盾的,因其不連貫而足以讓你們為難。然而我希望,交付給我用以整理思緒的這段時間和我的這門職業能保護我,至少能部份地使我避免遭受思維混亂的指責。我這一行當的人很少認為自己具有成體系的思維;在最壞的情況下,他才自認為有一個體系。但是,即便如此,他的這點東西也是借來的:借自環境,借自社會構造,借自幼年時在哲學上的用功。藝術家用以達到這一或那一目的,甚至是最尋常目的的那些手段都具有偶然性,沒有什麽能比寫作過程、比創作過程本身更能讓一位藝術家確信這一點。

詩句,按照阿赫馬托娃的說法,的確是從垃圾中生長出來的;散文之根也並不更高貴一些

。

二

如果藝術能教給一個人什麽東西(首先是教給一位藝術家),那便是人之存在的孤獨性。作為一種最古老,也最簡單的個人投機方式,藝術會自主或不自主地在人身上激起他的獨特性、個性、獨處性等感覺,使他由一個社會動物變為一個個體。許多東西都可以分享,如麪包、床鋪、信念和戀人,但是一首詩,比方說勒內·馬里亞·里爾克的一首詩,卻不能被分享。藝術作品,其中也包括文學作品,尤其是一首詩,是單獨地面向一個人的,與他發生直接的、沒有中間人的聯系。正由於這一點,那些公共利益的捍衛者、民眾的統治者和歷史必然性的代言人們大都不太喜歡一般的藝術,其中也包括文學,尤其是詩歌。因為,

在藝術走過的地方,在詩被閱讀過的地方,他們便會發現冷漠和異議取代了期待中的贊同與眾口一詞,在發現怠慢和厭惡取代了果敢行動。

換句話說,在那些公共利益的捍衛者和民眾的統治者們試圖利用的許多個零之上,藝術卻添加上了「兩個句號、一個逗號和一個減號」,使每一個零都變成了一張小小的人臉,盡管這臉蛋並不總是招人喜愛。

偉大的巴拉丁斯基在談到自己的繆斯時,說她具有「表情獨特的臉龐」

[4]

。獲得這種獨特的表情,這或許就是人類存在的意義,因為對這一獨特性我們似乎已經做好了基因上的準備。一個人成為作家或是做了讀者,這無關緊要,他的任務首先就在於,他要過完他自己的一生,而不是外力強加或指定的、看上去甚至最高尚不過的一生。因為,我們每個人的生命都只有一次,我們清楚地知道這一切將以什麽結束。在對別人的外貌、別人的經驗的重復中,在同義反復中耗盡這唯一的良機——這將是令人遺憾的,更令人難受的是,那些歷史必然性的代言人們——人們遵循他們的教導已準備贊同這種同義反復——卻不會和人們一起躺進棺材,也不會說聲「謝謝」。

語言,我想還有文學,較之於任何一種社會組織形式都是一種更古老、更必要、更恒久的東西。文學對國家時常表現出的憤怒、嘲諷或冷漠實質上是永恒——更確切地說是無限——對暫時、對有限的反動。至少,文學有權幹涉國家事務,直到國家停止幹涉文學事業。政治體系、社會構造形式和任何一種體系一樣,確切地說都是逝去時代的形式,逝去的時代總是企圖把自己與當代(時常也與未來)硬捆在一起,而以語言為職業的人是最最無法忘記這一點。對於一位作家來說,真正的危險與其說是來自國家方面的可能的(時常是實在的)迫害,不如說是他有可能被國家的面容所催眠——不論是醜陋畸形的還是漸趨好轉的,這樣的面容卻終究都是短暫的。

國家的哲學,國家的倫理學,更不用說國家的美學了,它們永遠是「昨天」;而語言、文學則永遠是「今天」,而且時常甚至是「明天」

,尤其在這一或那一政治體系地位正統的情況下。文學的功績之一就在於,它能幫助一個人確定其存在的時間,幫助他在民眾中辨識出自我,無論是作為先驅還是作為常人的自我,使他避免同義反復,也就是說,避免那冠有「歷史之犧牲」這一可敬名稱的命運。包括文學在內的一般藝術愈是出色,它和總是充滿重復的生活的區別就愈大。在日常生活中,您可以把同樣一個笑話說上三遍,引起三次笑聲,從而成為交際場合的主角。在藝術中,這一行為方式卻被稱為「陳詞濫調」。藝術是一門無後坐力炮,決定其發展的不是藝術家的個性,而是素材本身的推動力和邏輯,是每個時代要求(或暗示)的藝術手段的過往命運,使之成為一種本質上全新的美學解答。擁有自身的演變、動力、邏輯和未來,藝術不是歷史的同義詞,至多與其平行,其存在方式就是一次次新的美學現實的創造。因此,藝術常常走在「進步的前面」,走在歷史的前面,而歷史的基本工具(我們要不要再次糾正馬克思?),正是陳詞濫調。

如今有這麽一個主張流傳甚廣,似乎作家,尤其是詩人,應當在自己的作品中采用街頭語言和大眾語言。這個帶有虛幻的民主性和顯見的功利目的的主張對於作家來說是荒謬的,這是一個使藝術(這裏指文學)依附於歷史的企圖。只有當我們認定智人已該停止前進演化時,文學才應該用人民的語言說話。否則,人民就應該用文學的語言說話。

每一個新的美學現實都為一個人明確著他的倫理現實。因為,美學即倫理學之母;「好」與「壞」的概念首先是一個美學的概念,它們先於「善」與「惡」的範疇。在倫理學中之所以不是「一切均可能」,正是由於在美學中也不是「一切均可能」,因為光譜中顏色的數量是有限的。一個不懂事的嬰兒哭著拒絕一位陌生人,或是相反要他抱——拒絕他還是要他抱,這嬰兒下意識地完成著一個美學選擇而非道德選擇。

美學的選擇總是高度個人化的,美學的感受也總是獨特的感受。每一個新的美學現實都會使作為其感受者的那個人的面容越發地獨特,這一獨特性有時能定型為文學(或其他類別的)趣味,這時它已經自然而然地成為抵抗奴役的一種防護手段,即便不能成為一種保障。因為一個帶有趣味,其中包括文學趣味的人,會較少受到各種政治煽動形式所固有的陳詞濫調和押韻咒語的感染。問題不僅在於美德並不是能創作出傑作的一種保證,更在於惡,尤其是政治之惡,永遠是一個壞的修辭家。一個個體的美學經驗愈豐富,他的趣味愈堅定,他的道德選擇就愈準確,他也就愈自由,盡管他有可能愈是不幸。

我們正應當在這一更為實用而較少玄虛的意義上去理解陀思妥耶夫斯基的「美拯救世界」[5]

的看法,或是馬修·阿諾的「詩歌拯救我們」[6]

的觀點。世界大約是不堪拯救了,但單個的人總是能被拯救的。美學鑒賞力在每個人的身上都發展得相當迅速,這是因為:一個人,即便他不能完全弄清他是什麽以及他究竟該做什麽,他也能下意識地知道他不喜歡什麽以及什麽東西不合他的意。就人類學的意義而言,我再重復一遍,人首先是一種美學的生物,其次才是倫理的生物。因此,藝術,其中包括文學,並非人類發展的副產品,而恰恰相反,人類才是藝術的副產品。如果說有什麽東西使我們有別於動物王國的其他代表,那便是語言,也就是文學,其中包括詩歌,詩歌作為語言的最高形式,說句唐突一點的話,它就是我們整個物種的目標。

我無意在此提倡強制推廣詩歌寫作訓練,然而,把知識階層和所有其余的人區別開來的社會劃分卻是我所不能接受的。在道德關系中,這一劃分近似於社會的貧富劃分;但如果說為社會不平等的存在找到一些純實體、純物質的證據尚有可能的話,那麽要為智力上的不平等找到這樣的證據則是不可想象的。和其他方面的情況不同,這方面的平等我們天生就有。這裏談的不是教育,而是語言的教育,這方面最細微的不準確也能招致荒謬選擇對人的生活的人侵。文學的存在預示著在文學的註視平面中的存在,不僅在道德意義上,同時也在詞匯意義上。如果說,一部音樂作品還能給一個人在聽眾的被動角色和積極的演奏者之間進行選擇的可能,那麽文學——按蒙塔萊的說法,它是一種徹底的語意學藝術——卻使這個人註定只能充任演奏者。

我以為,較之於其他任何角色,人應該更多地扮演演奏者的角色。而且我還以為,由於人口爆炸,由於與此相連的日益加劇的社會原子化,也就是說,由於日益加劇的個體的隔絕化,這樣的角色愈來愈不可回避。關於生活,我不認為我比任何一位我的同齡人知道得更多,但我覺得,作為一個交談者,一本書比一個朋友或一位戀人更加可靠。一部長篇小說或一首詩並非獨白,而是作者與讀者的交談,是交談,我重申一遍,是最真誠的、剔除任何雜念的交談,如果你願意,也可以說它是兩個厭世者的交談。在進行這樣的交談時,作者與讀者是平等的,反過來也一樣,這與他是不是一位偉大的作家並不相幹。這一平等是意識的平等,它能以記憶的形式伴隨一個人的終生,朦朧或清晰,早或晚,恰當或不怡當,它都決定著個體的行為。在談到演奏者的角色時我指的正是這一點,更自然地說就是,一部長篇小說或一首詩就是作者和讀者雙邊孤獨的產物。

在我們物種的歷史上,在「智人」的歷史上,書籍是一種人類學意義上的發展,其重要性實際上類似車輪的發明。書籍的出現是為了讓我們不僅知道我們的來源,而且也清楚「智人」能做什麽,書籍是一種以書頁翻動的速度越過經驗空間的手段。這一移動和任何一次移動一樣,也會轉變成一種逃遁,逃離公分母,逃離將這一分母上原先高不過腰的線條提升至我們的心靈、我們的意識、我們的想象的這樣一種企圖。這一逃遁也就是向獨特的面部表情、向分子、向個性、向獨特性的逃遁。我們的數量已達五十億,無論我們是按照誰的形象和類別被塑造出來的,除了藝術所勾勒出的未來,人類沒有任何一種其他的未來。否則,等待我們的將是過去,首先就是政治的、警察方陣表演的過去。

無論如何,倘若一般意義上的藝術,尤其是文學,成了社會上少數人的財產(特權),那麽我覺得,這一狀況是不健康的,危險的。我並不號召用圖書館去取代國家,雖然我不止一次有過這種想法,但我仍不懷疑,如果我們依據統治者的閱讀經驗去選舉我們的統治者,而不是依據他們的政治綱領去選舉他們,這大地上也許會少一些痛苦。我覺得,對我們命運的那些潛在的統治者,應該先不去問他的外交政策方針是什麽,而去問他對司湯達、狄更斯、陀思妥耶夫斯基持什麽態度。僅憑文學最必需的食糧是人的多樣和人的醜陋這一點,文學對於任何以迅速解決各種人類生存問題為目標的企圖(不論是為人熟知的還是尚未發明的)而言都是一針解毒劑。作為一個至少是精神上的保險體系,比起各式各樣的信仰體系或哲學學說,它在任何地方都更為有效。

由於不可能有一部保護我們不受我們自己侵犯的法律,所以任何一部刑法法典都沒有關於反文學罪的懲罰條例。在這些罪過中,最深重的不是對作者的迫害,不是書刊檢查組織等等,不是焚書。還存在一種更為深重的罪過,這就是鄙視書,不讀書。由於這一罪過,一個人將終生受到懲罰;如果這一罪過是由整個民族犯下,這一民族就要因此受到自己歷史的懲罰。我在我目前居住的這個國家裏生活,我也許是第一個準備相信這一相關性的人,即在這個國家,一個人的物質財富與他的文學無知程度相關;然而,使我不再深究這一點的,是我誕生並長大成人的那個國家的歷史。因為,被簡化為一種最低極限的因果關系、一種粗陋公式的俄國悲劇正是一場社會悲劇,文學在這一社會中成了少數人,即俄國著名知識分子的特權。

我不想展開這一話題,我不想因提及被成千上百萬人毀壞的另外成千上百萬人的生活而使這個晚會蒙上暗淡的色彩,因為,二十世紀上半葉在俄國發生的一切都發生在自動武器出現之前,被視為一種政治學說的勝利,這種政治學說的荒謬性早已表露無遺,因為它的實作需要人類的犧牲。我只想說——不是憑借經驗在說,唉,只是從理論上講——我認為,與一個沒讀過狄更斯的人相比,一個讀過狄更斯的人更難因為任何一種思想學說而向自己的同類開槍。我談的正是對狄更斯、司湯達、陀思妥耶夫斯基、福樓拜、巴爾錫克、麥爾維爾等等的閱讀,也就是對文學的閱讀,而不是識字,不是教育。識字的人也好,受過教育的人也好,完全可能一邊宣讀這樣或那樣的政治文章,一邊殺害自己的同類,甚至還能因此體驗到一種信仰的喜悅。一些獨裁者

[7]

也識字,甚至還寫詩,可死於他們之手的犧牲者名單,其長度要遠遠超出他們的閱讀書單。

然而,在轉入關於詩歌的話題前我還想補充一點,即俄國的經驗可以被合理地視為一個警告,即便僅僅因為迄今為止的西方社會的一般構造與一九一七年前的俄國社會十分相近。(順便說說,以此也正可以解釋十九世紀俄國心理小說在西方的廣泛傳播和當代俄國散文的相對失敗。出現在二十世紀俄國的社會關系,對讀者來說大約比文學主人公的名字更異域,這妨礙了讀者與那些文學主人公的親近。)比如,單說政治黨派,一九一七年十月轉折前夕的俄國所存在的政黨,無論如何也不比今天美國或大不列顛的政黨少。換句話說,一個冷靜的人也許能看出,就某種意義而言十九世紀目前正在西方繼續著。在俄國它已結束;如果我要說它是以悲劇結束的,那麽首要的依據就是人的犧牲數量,已降臨的社會和歷史轉變將他們擄掠而去。

在真正的悲劇中,死去的不是主人公,而是合唱隊。

三

雖然,對於一個母語是俄語的人來說,談論政治之惡就像談論食物消化一樣自然,但現在我仍想換一個話題。談論明了之事的缺點在於,這樣的談話會以其輕易、以其輕松獲得的正確感覺使意識墮落。這種談話的誘惑也正在於此,就其性質而言,這一誘惑近似於那種會孕育出惡來的社會改革家的誘惑。認清這一誘惑,抵制這一誘惑,這也許在一定程度上決定了眾多與我同時代人的命運,決定了流自他們筆端的文學。它——那種文學——既不是脫離歷史的逃遁,也不是記憶的余音,它不似旁觀者所以為的那樣。「奧斯威辛之後還能寫出詩歌來嗎?」阿多爾諾

[8]

問道。一個熟悉俄國歷史的人也能重復提出同樣的問題,只要更換一下集中營的名稱,他甚至有更大的權利重復這一問題,因為,死在史太林集中營中的人數遠遠超出死在德國集中營中的人數。「奧斯威辛之後還會有午餐嗎?」美國詩人馬克·斯特蘭德[9]

曾這樣反駁道。無論如何,我所屬的這一代人是有能力寫作這樣的詩歌的。

這一代人,這恰恰在奧斯威辛焚屍爐滿負荷工作時、在史太林處於其似乎是由大自然賦予的上帝般絕對權力之頂峰時出生的一代人,他們出現在世界上,似乎是為了讓理應在這些焚屍爐裏和史太林群島上無名者合葬墓裏中斷的一切延續下去。並非一切都中斷了,至少在俄國是這樣的,這一事實就是我這一代人一個不小的功績,我更為自己屬於這一代人而自豪,這種自豪感不遜於我今天站在這裏的感覺。我今天站在這裏這一事實,就是在肯定這一代人對文化作出的貢獻;想到曼德施塔姆,我要補充一句,就是這一代人對世界文化作出的貢獻[10]

。回首一望,我可以說,我們起步於一片荒地,更準確地說是一片荒涼得可怕的空地,我們有意識地,但更多則是直覺地致力於文化延續性效用的重建,致力於文化的形式和修辭的重建,努力用我們自身嶄新的,或在我們看來是嶄新的當代內容來充盈那少數幾個雖然幸存了下來,但多半已被徹底毀壞的文化形式。

也許,存在著另一種途徑,即進一步走向畸形的途徑,殘片和廢墟詩學的途徑,極簡主義的途徑,呼吸窒息的途徑。如果說我們拒絕了這一途徑,這完全不是因為它對我們來說是一種將自我戲劇化的途徑,也不是因為我們極度熱衷於保護我們熟悉的高貴文化傳統形式,在我們的意識中,這些文化形式與人類尊嚴的形式完全相同。我們之所以拒絕這一途徑,是因為這一選擇實際上不是我們的選擇,而是文化的選擇,即這一選擇仍然是美學的,而非道德的。

當然,一個人不易把自己視作文化的工具,相反,他會更自然地得自己視為文化的創造者和保護者。如果我今天在這裏提出相反的主張,那也不是由於在二十世紀離去時去套用一下普羅提諾、夏夫茲伯裏勛爵、謝林或諾瓦利斯的話就有什麽特定的誘惑,而是由於,只有詩人才永遠清楚,我們行話中稱之為繆斯之聲的東西,實質上就是語言的操縱;詩人清楚,語言不是他的工具,而他倒是語言延續其存在的手段。語言,即便將它視為某種有生命力的東西(這也許沒錯),它也無法作出倫理的選擇。

詩人之所以寫詩,意圖各不相同:或為了贏得所愛女子的芳心,或為了表達他對一片風景或一個國家等周圍現實的態度,或為了捕捉他當時所處的精神狀態,或為了在大地上留下痕跡,如他此刻所想的那樣。他訴諸這一形式,即訴諸一首詩,最大的可能性是出於無意識的、擬態的意圖:白色紙張上垂直的黑色單詞淤塊仿佛能使一個人想到他在世界上的個人處境,想到空間與他身體的比例。但是,與促使他拿起筆的各種意圖無關,與流出其筆端的一切所起的效果無關,對於他的讀者,無論其讀者是多還是少,這一事業迅即的結果就是一種與語言產生了直接聯系的感覺,更確切地說,就是一種對語言中所說、所寫、所實作的一切迅即產生依賴的感覺。

這種依賴性是絕對的,專斷的,但它也會解放你。因為,作為一種永遠比作者更為古老的東西,語言還具有其時間潛力——即未來的全部時間——賦予它的巨大的離心力。這一潛力雖說也取決於操這一語言的民族的人數,但更取決於用這一語言所寫的詩的數量。只要想想古希臘羅馬文學的作者們就夠了,只要想想但丁就夠了。比如,今天用俄語或英語創作的作品,就能為這兩種語言在下一個千年的存在提供保證。詩人,我重復一遍,是語言存在的手段。或者如偉大的奧頓所言,詩人就是語言賴以生存的人[11]

。寫下這些詩句的我不在了,閱讀這些詩句的你們不在了,但寫出那些詩句的語言和你們用以閱讀那些詩句的語言卻將留存下來,這不僅由於語言比人更為長久,而且還因為它更能夠產生突變。

然而,寫詩的人寫詩,並不是因為他指望死後的榮光,雖然他也時常希冀一首詩能比他活得更長,哪怕是稍長一些。寫詩的人寫詩,是因為語言對他作出暗示或者幹脆口授接下來的詩句。一首詩開了頭,詩人通常並不知道這首詩會怎樣結束,有時,寫出的東西很叫人吃驚,因為寫出來的東西往往超出他的預期,他的思想往往比他希求的走得更遠。只有在語言的未來參與進詩人的現實的時刻,才有這樣的情形。我們知道,存在著三種認知方式,即分析的方式、直覺的方式和【聖經】中先知們所采用的「天啟」的方式。詩歌與其他文學形式的區別就在於,它能同時利用這所有三種方式(首先傾向於第二和第三種方式),因為這三種方式在語言中均已存在;有時,借助一個詞,一個韻腳,寫詩的人就能出現在在他之前誰也沒到過的地方,也許,他會走得比他本人所希求的更遠。

寫詩的人寫詩,首先是因為,詩的寫作是意識、思維和對世界的感受的巨大加速器。

一個人若有一次體驗到這種加速,他就不再會拒絕重復這種體驗,他就會落入對這一過程的依賴,就像落進對麻醉劑或烈酒的依賴一樣。一個處於對語言的這種依賴狀態的人,我認為,就可以稱之為詩人。

一九八七年

選自【悲傷與理智】,上海譯文出版社,2015.5

註釋:

[1] 布羅茨基於1987年獲諾貝爾文學獎,這篇演講稿用俄語寫成,題為「Лица необщим выражением. Нобелевская лекция」,英文版題為「Uncommon Visage. The Noble Lecture」。

[2] 「精英分子」用的是法語「

La créme de la créme

」。

[3] 原文為拉丁文「

urbi et orbi

」,是教皇詔書上的稱謂用語。

[4] 語出俄國詩人巴拉丁斯基(1800—1844)的【我未被我的繆斯晃瞎眼】一詩。

[5] 語出陀思妥耶夫斯基的小說【白癡】中阿格拉婭對梅什金公爵所說的一句話:「你要是再在我面前說什麽死刑之類的話……說什麽‘美將拯救世界’……您以後就別在我面前現身!」

[6] 這大約是布羅茨基對英國詩人阿諾(1822—1888)的【詩歌研究】(1880)一文之觀點的歸納。

[7] 此處略去四個人名。

[8] 阿多爾諾(1903—1969),德國哲學家。

[9] 阿特蘭德(1934年生),美國詩人,布羅茨基的友人。

[10] 曼德施塔姆在回答「什麽是阿克梅主義」的問題時曾回答:「就是對世界文化的眷念。」

[11] 語出奧頓的【悼葉芝】(

In Memory of W.B.Yeats

)一詩。