一棵文學大樹

——讀長篇小說【運河灣】

畢四海

1

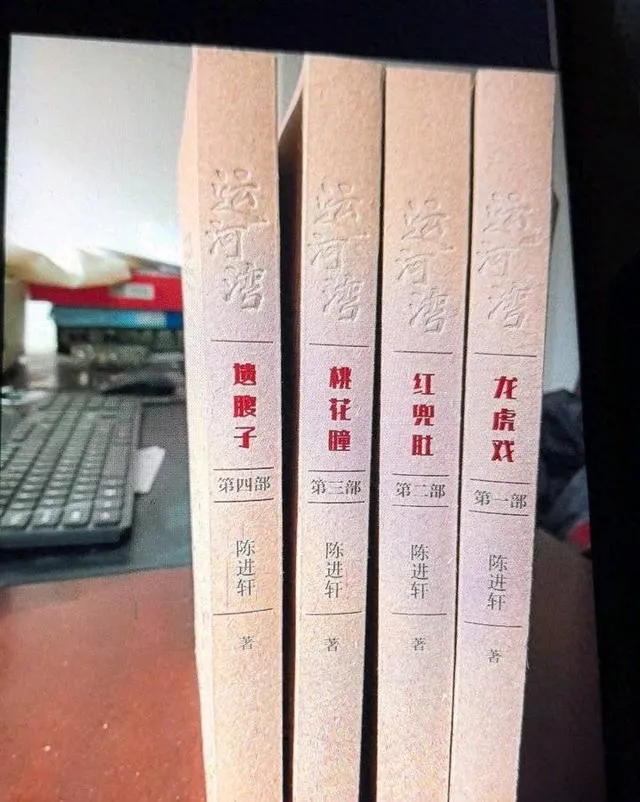

2023年新年伊始,山東文藝出版社推出了一部堪稱史詩的四卷本長篇小說【運河灣】,恰如掠過大平原的春風,不及殘雪消融,撲面而來的暖意一下子化成本真大文學的燦爛。魯西南作家陳進軒,以「揚地域之精神」,「樹文學之本真」「頌家國之情懷」的大手筆,為英魂遊蕩的運河灣完成了文學奠基禮。他說:「一方地域是應該有精神的,精神就是文化的內在形式,精神就是信仰的動發之源。」因而,他要「在運河灣裏深深挖掘,爾後是辨年輪、察印痕、掏底蘊,最後還要復原如初。」「復原如初」,就是恢復歷史的本來面目,還原一方百姓真實的生存狀態,這也就是陳進軒一直在文學創作中奉為圭臬的「本真」。而要實作這種追求,必須擁有獨特而有見地的歷史觀做支撐,為歷史負責,為真相負責,為地域精魂的文化承載負責。陳進軒正是擁有了這樣的歷史觀,才讓讀者在這部卷帙浩繁的文學大書裏,領略了「不朽的本真」,讀出了「蘊藏的秘史」,感應了「呼喚的魂魄」。

讀懂【運河灣】,必須先讀懂運河灣裏半個多世紀的歷史積澱,必須先洞悉由登場人物搭建起來的命運框架,必須在悲歌細唱的時空裏快進慢出。陳進軒筆下的人物,上至指揮千軍萬馬的縱隊司令,下至牽驢扶杖弄煙火的村婦小兒,橫有啃骨銷肉魔障狂的日偽敵特,間雜縫隙中求生存的凡夫走卒。他們個個鮮活如初,人人獨具特色,唯獨不見蒼白乏味的紙面人物;看熱血男兒慷慨赴死,察卑微懦夫抱枕自嘲,笑土裏生的土裏死,敬踏血而行的自風流。凡此百般,出場即是風景,過後再難忘卻,可謂百年運河浪翻湧,不朽魂魄獨放歌。好一幅雄劣共舞圖!好一幅百年風情錄!從這一點上說,沒有多年沈積的文學功底,沒有伏案獨吟的文學定力,沒有嘔心瀝血的文字修煉,很難做到如此練達嫻熟。比起當下那些「故事展開、人物走馬」的所謂文學大作,陳進軒的功力不知道能高出多少倍。

【運河灣】建構在「官地」上,「官地」既是富貴溫柔鄉,「官地」又是鎖魂追命圈,怎一個取舍斷得清!

運河灣裏,侯家先人靠出賣尊嚴獲得數百畝官地,翻餅似的悲劇卻在侯家新老兩宅更叠上演。被馬家清出族譜的貧漢麻五,陰差陽錯地被侯家新宅招贅為婿,又依附白虎兵營奪回官地。老宅長子侯登科搓合侄女蘭蘭與青龍兵營軍官霍好秋聯姻,土地再歸侯家老宅。兵營作祟,霍好秋暴亡,仍然是「囫圇身子」的侯蘭蘭,作為籠絡馬家的籌碼又與馬二梭成親。暗戀情人白面瓜的馬二梭賭氣離家投軍,而失了官地的侯家新宅又讓麻五二入兵營。為了讓兒女喊爹,麻五勇奪機槍陣地戰死,侯家新宅以烈士遺屬身份再次獨占官地。以上是四卷本第一部【龍虎戲】的故事架構,由此拉開了運河灣百年歷史的序幕。

抗戰爆發,國軍186團奉命駐防河灣縣以堵截日軍南下,為了不在河灣縣與日軍纏結,一直憧憬著區域自治的團長侯得章悄悄撤防並實施「讓道送客」,唯獨撇下了誓死抗戰的馬二梭獨立營。自感愧對侯蘭蘭的情人白面瓜竟舍身炸開運河堤,官地隨即變成一片泥淖。這是第二部【紅兜肚】的故事架構,以主人公馬二梭的恩怨情仇搭建起來的歷史舞台,忽而坍塌,忽而豎起,死人不能復生,信念永世難移。

僥幸生還的馬二梭又回到運河灣,此時的侯得章已成了八路軍新一團團長,認定團長借刀殺人的馬二梭,不僅沒完成刺殺計劃,反倒入了侯德章的連環計。侯家新老兩宅惡鬥不休的官地,則被日本人劃定為運河煤礦開采點。一直盼望馬二梭的苦命妻子侯蘭蘭,等來的卻是血葫蘆一樣的丈夫,以胸衣補綴的紅兜肚,竟然變成了牽引丈夫歸來的桃花眼。這是第三部【桃花瞳】的故事框架,悲切有之,悲壯有之,守著活寡又苦盼丈夫歸來的小女子,她除了寄情於滿屋的桃花繡,還能做什麽?

在民族生死存亡的大潮中,在榮尊與辱恥的煉獄中,不同的價值觀,決定了侯馬二人命途迥異的人生走向。在與日軍的最後一戰中,馬二梭因強攻縣城以及擅自炸毀運河礦井,被再度身兼軍地兩職又急於鞏固地方政權的侯得章處決。這是第四部【遺腹子】的收官絕唱,唱不盡的是運河灣大半個世紀的歷史風情,其悲壯、激越,以及復死復生的精神吶喊,不由人不為之動容。為了官地,麻五舍生赴死:「我不想當兵,是小舅子侯登倉逼著我來的,他還是想著奪回老宅裏的官地。我不想辦屙血的骯臟事就奪不回官地,要想奪回官地還得再辦屙血的骯臟事。我不想再活著回紫雲寨了,我得當一回英雄,我得讓三個兒女亮了聲地哭爹。」

為了官地,侯登倉化身土地爺:「土地就好比一個人身上的膘,有幾分膘就有幾分力,有幾分力就有幾分勇。假若有個人要把你身上的膘割下來再貼到他身上,你是叫他割還是不叫他割?你會不會發力發勇地要把他掐死憋死?你會一動不動地等著他割你身上的膘嗎?看準嘍,我現在就是土地爺,我天明天黑地看著官地,我發起威來,一捧土他也拿不走!」

為了官地,馬二梭與侯蘭蘭至死不同寢:「春子轉著身子再看蘭蘭,蘭蘭的眼皮有些浮腫,眼珠子上還有紅絲絲。春子笑了,說:‘我敢打賭,你一準沒跟二梭說官地……哎,我說,你們該不會一個晚上光弄那事吧?’蘭蘭的臉唰地紅到耳根,低著頭往竈窩裏抱柴禾,點著火了才說一句:‘別鬧了嫂子,他打進屋就沒脫衣裳,我翻個身他也惱,還敢說官地這件事。!’」

而為了成全至親至愛的馬二梭,情人白面瓜一聲長嘯同樣是在官地:「白面瓜無聲息地鉆進洞裏,炸藥包接著響了,響聲又被翻滾的浪頭淹沒了,一切都是瞬間發生的,接著就沒了官地,沒了日軍轉運站。運河灣裏卻一直回響著白面瓜的呼喊,呼喊聲變成了遊蕩在運河灣裏的風嘯。‘日本兵淹死了,官地沒有了,你跟蘭蘭好好過日子。馬二梭,忘了我吧!’」

官地之殤是運河灣的宿命,又何嘗不是苦難國土的宿命?揮揮灑灑百萬言,大悲歌裏哪一個音符不是萬千生靈的絕唱!在這裏,官地不再是意象,甚至不再是索引。

文學就是重塑本真,本真就是復死復生,本真就是為愛恨吶喊,【運河灣】的精魂就在這裏。

2

縱觀古今中外,但凡稱得上史詩級的文學作品,光有史不行,史是縱橫座標上的秘史鋪陳。關鍵是要有詩。詩既是氣韻,也是文韻,史詩性的長篇小說,一定要有氣貫長虹的詩性。這個詩性,既是內容,也是形式。它既是「定場調」,又是「導引符」;它既是形,也是勢;它難以說清,又氣韻難消;它觸動心扉,又難捉難逮。你只有進入佳境,以心去感知它的每一個文字,那時候你會覺著是氣韻放大了你的閱讀欲望,而你是心悅誠服地跟著它化前進演化出。

謹以【運河灣】每一部的開篇為例:

「運河灣裏起了風,風把河套裏的潮氣攪動起來,飄搖著穿過酸棗叢,又到葦蘆蕩裏匯聚了,慢慢地膨脹著,棉絮似的,貼著河套裏的茅草葉子捲動。明明是在腳跟前的,伸了手又抓不住,整個河套裏都是起伏的了。高高低低的土丘崗子,隱隱現現的雜木林,還有從低矮的房檐上升起的炊煙,村子一下子臃腫了許多,看著不像個村子。」(第一部)

「離驚蟄還有兩天,運河灣上空竟然打了幾個響雷,原來陰著的天一下子變得煞白煞白的,連剛剛返青的茅草也照得煞白煞白的,連磨坊裏的驢蹄窩也照得煞白煞白的,連紫雲寺的大門也照得煞白煞白的。哪裏哪裏都是白的,白的瘆人。」(第二部)

「立冬的第二天,運河灣裏還是落的酷霜,酷霜把運河灣罩得白茫茫的,看著枝丫都在一夜之間變老了。但是寒氣只持續到小半晌,白亮的太陽出來了,太陽半懸在湖藍色的頭頂上,一個白天暖和得跟入了春一樣,連村子裏的狗也跟著弄出思春樣。有幾只甚至還越過了運河大橋,沖著城門樓撒尿時還把一條後腿翹起來。城門樓上的崗哨就拿了槍瞄準,瞄著說:又犯騷性了是吧,犯騷性你們也去春宵樓啊,老鴇子不要錢你們就賺大發了!」(第三部)

「運河上湧起春汛桃花淩的那天,縣城裏多了一番騷動,先是漫天卷起黃雲,接著就刮起了黃風,黃風裏還夾裹著腥臭氣。腥臭氣跟壞雞蛋味道差不多,嗆喉嚨,噎喉嚨,甚至還有些辣喉嚨。黃風散去之後,緊接著就下起了血雨。血是艷艷的紅,擡頭望天,天也艷艷的紅,血雨落到街上,街道也變成了紅的。奇怪的是,血雨落下之後不先往泥土裏滲,雨點是與浮土纏繞在一起的,纏繞著凝成豆粒大小的血丸子。」(第四部)

這樣的文字,是不是詩意盎然?是不是俊秀飄逸?這樣的文字描述,已不再是單純的鋪景造景,讀者會在不知不覺中融化到氣化了的氛圍中。語言是體現作品詩性氣韻的重要因素,文字是釀造車間裏的生發物,但絕不是酵母。幾十年的沈底修煉,讓陳進軒駕馭文字的功夫非同尋常,且莫看他筆下的文字淺白如說話。「會說話」是文學的關鍵基本功,而時下許多作家在「說話」上就沒過關。【運河灣】的詩意文字,毛茸茸,濕漉漉,生動而形象,契合了運河灣的風情,甚至變成了運河灣的專屬語言。從某種意義上說,文字的描述功力決定了作品的成敗,現在許多小說缺的正是這一點,甚至完全喪失了描述功能。我的理解,詩性即率真,氣韻即文韻,文韻由「文氣」貫通,一切取決於作家的詩意描述。

作為曾有幾部長篇問世的同道中人,我對「文氣」二字深有體會。一部長篇能否保持貫通性的文氣,能否浸潤豐溢的詩性,既是對一個作家的身心考驗,更是文學定力的

生死臨界。這部超長的【運河灣】,自始至終文氣沛然,自始至終氣韻如初,自始至終詩性流溢,這對一個已過古稀之年的老作家來說,堪稱奇跡。我在這裏想說的是,要想讓煌煌百萬言的長篇巨著文氣沛然,除去著述者必須具備的身心雙佳,最不可回避的則是作家的文學修養,或者說文學功底。

3

在過去,許多小說家都把能夠寫出史詩性作品當作畢生追求的目標,不少人為此付出生命也在所不惜。然而,創作路上,成功者有之,失敗者亦有之。且不說有的人誌大才疏,即使才華橫溢、妙筆生花者,也不一定能夠完全如願。因為,史詩性作品的完成需要大格局、大胸襟、大境界、大情懷、大匠功夫,僅憑一點繡花才藝是遠遠不夠的。另外,近年來的文學新思潮,對小說家的這一追求不再鼓勵。不少作家對「宏大敘事」嗤之以鼻,他們偏愛「私人敘事」,陶醉「花拳繡腿」,一些評論家也跟著鼓掌喝彩,於是,史詩性寫作不被看好,甚至顯得「落伍」。然而,陳進軒憑借自己的畢生積累與苦修苦煉出的文學真功夫,不在乎外界紛擾,一鼓作氣完成了【運河灣】。

我認為,【運河灣】是成功的,說它是「史詩品格」,恰如其分。

小說從清末寫起,到抗戰結束收筆,其間的故事環環相連,扣人心弦。朝代更叠,戰爭連綿,敵我沖突,家族矛盾,男女恩仇,宗族爭鬥,人事如麻,血流成河,而作家獨醒。「醒」是對腳下土地的敬畏與崇拜,是對地域文化的歷史祭奠,是對曾在這片土地上吶喊過的無數「遊魂」的禮贊。正如作家本人所說:「在開篇之初,或者說在寫下第一個字之後,我就明了這裏將是我的靈魂安妥處。」

何謂「靈魂安妥處」?是精神有了歸宿,是信仰有了寄存,是歷史有了色彩,是吶喊有了溫度,是文學還原了本真。

【運河灣】最精到之處,在於作家勾勒宏大時空輪廓的同時,還保留了大量的歷史細節。正是那些可觀可品可咂摸回味的歷史細節,豐滿了整部小說的每一個章節。請看陳進軒怎樣描繪清末兵營:「兵營裏每年有春秋兩茬閱檢,閱檢前的七八天裏,兵營裏就開始張燈結彩,還要列隊演練,還要布陣撕殺,為的是讓朝廷命官看出軍威。要是來閱檢的是軍機大臣,兵營裏會提前一個月做準備。因為兵營裏的長官平時吃著空餉,荒報的兵員不在少數,重新編造花名冊是不可少的,接著就是到村子裏派號差。閱檢結束了,閱檢大員前腳離開,號差立馬回了家,走時會帶些酒肉,也可能是官兵換下來的包腳布。」

再如,上世紀三十年代的新鄉村文化建設運動到了河灣縣,一縣之長竟然講的是洗澡。「忽然地聽縣長說到洗澡堂子,還說男女老少都要洗澡,還說逢集必洗,會場裏立刻活躍起來,嚷著說這不是跟碼頭上的日本人一樣了嗎,我們是不是也要男女脫得光溜溜,是不是也要男女夥著一塊兒洗啊。寧鄉長擠眉弄眼地笑著拿手捅侯登科,說:「聽到了吧老太爺,縣長兒子叫你摸大姑娘腰呢!」侯登科紅著臉站起來推倒了椅子,亮著嗓子喊一聲:‘洗白了給誰看?’」

這樣的細節,還有很多。記得當代著名評論家謝有順曾經講過:「小說寫的是活著的歷史。」又說「小說所保存的那個時代的肉身狀態,可以為我們還原出一種日常生活;有了小說,粗疏的歷史記述就有了許多有質感、有溫度的細節。」細節還原本真,細節沈澱歷史,細節決定成敗。陳進軒深諳此道,所以他筆下的運河史有血有肉,活色生香,仿佛他就是運河灣血色歷史的見證者。

4

我特別推崇陳進軒在【後記】中的幾句話:「我理解的文學應該是精神的載體,而精神是以真誠坦誠虔誠做基石的,文學之造化,取決於作家的心是否雜塵不染。」這樣的話,正是對長篇巨著【運河灣】的最切題解讀,也是探幽作者內心之境的不二法門。對此,當代著名作家張煒曾作如下評價:「陳進軒是我熟悉的作家,他深諳生活之艱困坎坷,全身心沈浸於自己的文學世界,幾十年筆耕不輟,他的百萬字長篇小說【運河灣】,讀之蕩氣回腸,掩卷悲歡難抑,可謂緊扣時代心弦的力作。」

我也與陳進軒相知相熟多年,深知他就是這樣的作家,小縣城裏埋頭創作,心無所移,誌無所偏。余下的歲月,他依舊堅持「如果要寫,依舊會是而且必須是我的文學必本真。否則,我寧可消失在運河灣裏,風一樣雨一樣交由日月星辰。」

「宏篇巨制,史詩品格」——這也是我對【運河灣】的解讀。

壹點號 感知然劉

新聞線索報料通道:套用市場下載「齊魯壹點」APP,或搜尋微信小程式「齊魯壹點」,全省800位記者線上等你來報料!