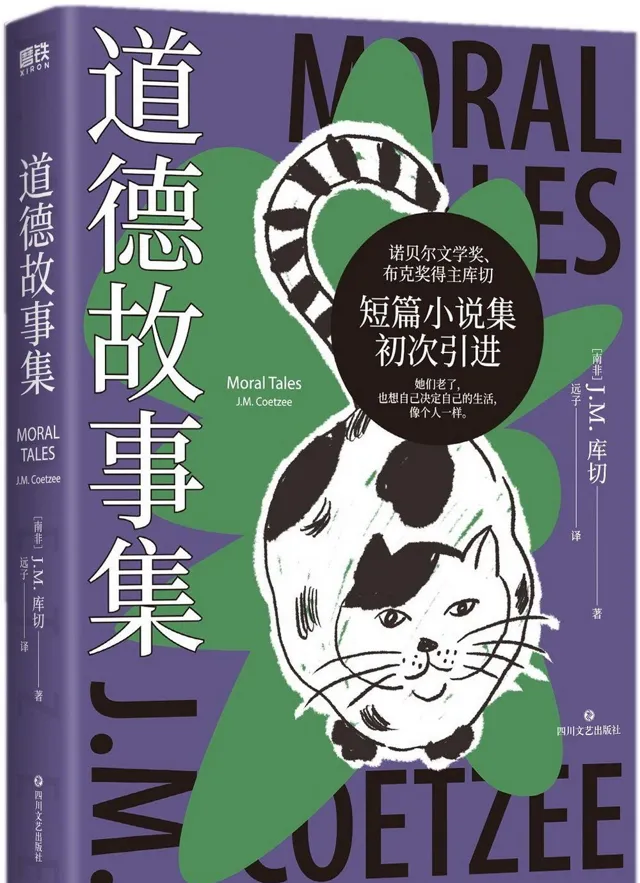

【道德故事集】,[南非]J. M. 庫切著,遠子譯,四川文藝出版社,2023年12月出版,178頁,56.00元

中文讀者大多熟知王國維的「人生三境界」。在與保羅·奧斯特合作完成的通訊集【此時此地】中,庫切亦提出了自己的「生活三階段」論:

一個人可以把生活想象成藝術,若按計劃而言,可以分為兩個甚或是三個階段。在第一階段,你會發現或者向自己提出一個宏偉的問題。第二階段,你不厭其煩地去解答這個問題。然後,如果活得足夠長,你就到了第三階段,先前那個重大的問題開始令你感到厭倦,這時,你就需要到其他地方去尋找答案了。([美]保羅·奧斯特、[南非]J. M. 庫切:【此時此地】,郭英劍譯,人民文學出版社,2018年,102頁)

2018年,庫切以西班牙語譯文的形式首次結集出版了這部【道德故事集】( Siete cuentos morales ,直譯為「七個道德故事」,此書尚無英文版出版計劃)。而到2019年,庫切再次以西語譯本首次出版了自己的長篇小說【耶穌之死】( La muerte de Jesús ,英文版 The Death of Jesus 出版於2020年)。有評論者將庫切的這一做法形容為「庫切與全球英語之戰」。在2018年的海伊文學節(Hay Festival)上,庫切表示「我不喜歡英語占領世界的方式……我不喜歡這種情況在其母語使用者身上滋生的傲慢,因此,我將盡我所能抵制英語霸權」(Colin Marshall, ‘J. M. Coetzee’s War Against Global English,’ New Yorker , December 8, 2022)。

庫切的這場「戰爭」,很容易被視為堂吉訶德式的挑戰。但從他自己的角度來說,這或許也是一種「第三階段」逃離。1974年庫切出道作【幽暗之地】——「第一階段」——中那個已經在南非小有成就,但仍希望在「真實世界」得到認可的青年作家,如今已經厭倦了所謂的「真實世界」——不過是說英語的世界——而渴望擁抱更大的世界。實際上,自2015年起,庫切每兩年都會造訪阿根廷的聖馬丁國立大學,主持「南方文學」系列研討會。除了與拉美當地作家交流,庫切還會邀請澳洲及南部非洲作家共同參與。用庫切自己的話說,此舉是為了減少所謂「北方大都會文化看門人」對南方文學創作的影響,因為在通常情況下,「他們決定了南方世界關於自己的故事有哪些能被世界文學接納,有哪些不能」(Derek Attridge, ‘The South According to Coetzee,’ Public Books , September 25, 2019)。

【道德故事集】中收錄的七個故事寫作時間跨度長達十余年,其中有四個涉及庫切「最愛」的女性角色伊莉莎伯·科斯特洛。這位富於理性但又常常因此「反理性」的澳洲女作家很大程度上是庫切在第二階段——「問題之戰」——中最倚仗的「戰爭代理人」。然而隨著她逐漸老去,周旋許久的道德問題令她愈發煩躁,靈魂問題則愈發迫近。「無論好壞,他們如今都身在一艘名為生活的漏船上,在冷漠的黑暗之海上漂流,不抱任何拯救的幻想。」(71頁)但最終,逃離道德戰場而流亡於生活之海的科斯特洛,似乎還是找到了靈魂問題的解法,那便是若有余力仍舊關懷世界,而歸於自我且不擾亂世界的道德,反倒可以成為生命晚期的良藥。

庫切

關懷世界:桑丘式折中主義

【道德故事集】的前三個故事並沒有科斯特洛出場,它們是「普通人」的故事。其中第一個故事【狗】講述一個女人在回家路上總會遇到一條惡犬。她找到狗主人,希望對方「將我介紹給你們家的狗認識,讓他跟我混個臉熟,知道我不是敵人,沒有惡意」(第8頁),卻遭到對方拒絕;第二個故事【故事】講述一個已婚女人為自己的外遇苦惱——並非由於產生的負罪感,反而是「沒有負罪感這一心理持續困擾著她」(23頁);第三個故事【虛榮】則講述一個女人在自己六十五歲生日當天染了頭發,還描了眉毛、塗了口紅,成了子女眼中「看起來有些怪異、長得不像他們的母親的女人」(29頁)。

讀者不難看出,這三個生活場景,分別對應三種日常困境:暴力、欲望與衰老。故事的走向,似乎昭示著這三種困境的註定無解。然而在拒絕提供「標準答案」的同時,庫切所選擇的結局似乎又暗示了某種或特許行的現實路徑。在【狗】的結尾,惡犬見女人經過,又一次猛撲到柵欄上,「盡管她在發抖……她還是盡可能地保持平靜,直面那條狗,用人類的言辭對他說話。‘詛咒你下地獄!’她說。接著,她跨上單車,往坡上騎去」(10頁)。我們當然清楚,化解無端暴力只能依靠對話,然而當對話同樣被無端拒絕,「以暴制暴」至少是一種能夠克服內心恐懼的手段。而在【故事】的結尾,有外遇的女人不再糾結於自己的道德無感,反而將其認定為擁有完美生活的條件:「當這次外遇結束,不管是三個月、三年還是多久以後,她都會重新做回已婚女子……將那段記憶深埋心底。」(24頁)至於【虛榮】中那個希望在步入老年的開端再擁有一次「被人當做女人盯著看」(32頁)體驗的女人,子女的驚詫反而構成了對她的免疫保護,讓她不必像契訶夫小說中「尋求某種目光」的女人一樣以「不得體」的形象生活,令自己「一直傷心下去」(38頁)。

毫無疑問,庫切——至少是書中人物——對於這三種困境的處理,全都具有明顯的道德瑕疵。倘若出現在今日的輿論場上,怕是註定逃不過「政治不正確」的批判。然而這樣的折中主義解法,其實是日常生活中最具可行性的路徑。實際上,「普通人」與接下來將要登場的伊莉莎伯·科斯特洛之間最大的區別,便在於他們只是「道德戰場」上的平民。平民享有的豁免權,本該確保他們不必承受道德攻擊與審判的威脅——維持體面的日常,是他們應有的權利。正如庫切評論【堂吉訶德】時指出,「我們為了使世界更好、更有活力,而培養自己,使自己具有一種脫離關系的能力……(這種能力)會導致局外人認為我們陷入間歇性的幻覺」([南非]庫切:【內心活動】,黃燦然譯,浙江文藝出版社,2017年,268頁)。與堂吉訶德相比,他的仆人桑丘總能避免這樣的麻煩——對這樣一種既維持日常關系,又能保全自身的折中主義的肯定,其實是一種對世界的關懷。

動物倫理:一只貓並不是一個難題

伊莉莎伯·科斯特洛首次登場是在普林斯頓大學。1997年,普林斯頓大學邀請庫切擔任這一年「坦納人類價值講座」(Tanner Lectures on Human Values)的講師。庫切選擇的主題是「動物的生命」,但他在兩次講座中各讀了一篇小說——這種事情他倒是經常做,包括應付諾貝爾文學獎頒獎禮——而這兩篇小說,正是以科斯特洛作為主人公的【哲學家與動物】和【詩人與動物】。

到【道德故事集】中,科斯特洛對於動物倫理的關註仍不減當年。【老婦人和貓】一篇寫她移居西班牙鄉村,餵養了一群野貓。在前來探望她的兒子約翰看來,科斯特洛的行為給當地帶來了困擾,「我總算明白為什麽你的村民朋友們會感到不安了。一個陌生人跑進他們的村子,餵養一堆野貓,很快就會讓這裏野貓成災」(99頁)。通常情況下,人們會把野貓——無論它們是否成災——看成一個難題,但科斯特洛拒絕這樣的思維定式,「一只貓並不是一個難題。管道裏的貓向我發出了請求,而我予以回應。我的回應與難題無關,也不涉及道德考量」(104頁)。更進一步,在艱難的抉擇——是或非,在小說的場景中便是餵養野貓與任其自生自滅——面前,科斯特洛提出了創造性的解決方案:

我知道什麽是選擇,不需要你來告訴我。我知道選擇有所作為是什麽感覺,我更清楚選擇不作為是什麽感覺。……而我所說的另一種方式不是選擇。它是一種順從。它是一種放棄。它是一種不帶任何「不」的「是」。這層意思你能懂就懂,不能懂就不懂。我不打算再解釋自己了。(111-112頁)

在這裏,一種「不帶任何‘不’的‘是’」,構成了科斯特洛解決方案的核心,而這與她早期的思想一脈相承。在【哲學家與動物】的尾聲,當她面對人類中心主義者的爭辯——從理性角度來說,我們不過是想要保護人類的利益——時,她選擇在一眾理性主義者面前顛覆理性:「我常常搞不清楚什麽是思考、什麽是理解。我們對宇宙真的比動物有更好的理解?理解某個事物在我看來經常就像是在玩魔術方塊。一旦你把所有的小方塊都啪的擰到位了,說變就變,你一下子就明白了。你只有處於魔術方塊之中才有實際的意義,不然的話……」([南非]庫切:【動物的生命】,朱子儀譯,北京十月文藝出版社,2005年,56頁)理性與道德的特權皆是它們總在魔術方塊之外——然而只要當人發覺自己從來都在魔術方塊當中,他才能看到二者的局限所在。

更進一步,在【道德故事集】的最後一篇【玻璃屠宰場】中,科斯特洛向兒子詢問建一個屠宰場要花多少錢。她打算建一個玻璃屠宰場,「演示屠宰場裏發生的事,也就是屠殺」(137頁)。「臟活」的隱匿性始終是其合法性的基礎,而科斯特洛決心打破這「一葉之障」,「在海德格爾的術語裏,虱子是貧乏於世的,即缺乏世界的。我又如何呢?」(150頁)

值得註意的是,科斯特洛的領悟與決定並非頓悟。正如前文指出,她對於人類理性的缺陷早有洞察。庫切有意在這個人物身上體現一種另類的「成長性」——並非傳統意義上的成長小說裏翩翩少年郎漸悟人生意旨,而是老婦人從懷疑而踟躕到決心特立獨行的蛻變。驅動這一「成長」的也不再是閱歷與力比多的增長,而是死之將近的威脅。「人上了年紀之後,恐懼感忽然來襲再正常不過了。」(141頁)靈魂問題愈發迫切——「我還能看到多少次滿月升起」(保羅·鮑爾斯語,後被阪本龍一用作書名)——我還能做些什麽,才能讓這一生少一點愧怍?

晚年的科斯特洛不僅餵養了一群野貓,她還收養了一位「聖愚」——流浪漢巴勃羅。此舉很容易讓讀者想到庫切的代表作【黑鐵時代】中,作為主人公的老婦人柯倫太太同樣收養了一位流浪漢。有研究者認為這位流浪漢名為維克爾,乃是庫切有意將其比作【神麴】中引領但丁漫遊地獄與煉獄的維吉爾(李青長【黑鐵時代】註釋,引自[南非]庫切:【黑鐵時代】,李青長譯,四川文藝出版社,2024年,235頁)。但顯然科斯特洛並不依賴她的流浪漢。在【黑鐵時代】的結尾,柯倫太太把自己寫給女兒的長信交給維克爾,希望由他傳遞自己最後的訊息,而在【老婦人與貓】中,科斯特洛則把她餵養的貓托付給她的流浪漢,「把我的祝福留給巴勃羅……我要讓這個此前從未被人信任過的人知道還是有人信任他的」(118頁)。也許人唯一有價值的道德準則,只是在其內心,相信其所相信,並透過相信而非排斥,提供改善的些特許能。

變老的哲學:科斯特洛的晚期風格

庫切選擇科斯特洛作為自己的「代理人」並非偶然。在收到耶魯大學邀請主持坦納講座的同一年,庫切向自己已經以阿德恩首席英文教授的身份任教四年的開普敦大學送出了辭呈,因為他註意到「隨著社會機構的經濟學式整合愈演愈烈,傳統大學模式已經受到沖擊」(J. M. Coetzee, Critic and Citizen: A Response, Literary and Cultural Studies , Vol.9[2], 2000, p.110)。擔任教職不再是安穩的保障,反而過多占用了他本可以用於創作的時間和精力。但若真的徹底離開大學,他將失去一個有益的人文交流環境,只能在一定程度上閉門造車。「伊莉莎伯·科斯特洛的故事在一定程度上就是上述難題的產物……科斯特洛相當一部份的惱怒就是源自她跟周遭環境的格格不入,就像她的作者體驗的感覺。」([南非]大衛·阿特維爾:【用人生寫作的J. M. 庫切:與時間面對面】,董亮譯,黑龍江教育出版社,2017年,236-237頁)

在安排科斯特洛「代替」自己完成坦納講座六年後,庫切在當時的兩篇講稿基礎上推出新作【伊莉莎伯·科斯特洛:八堂課】。小說以科斯特洛受邀參加世界各地的文學活動發表的演說為主要內容,輔之以遊歷見聞,很大程度上也是庫切本人這一時期生活的寫照。但就在人們以為科斯特洛只是庫切為直抒胸臆之方便而使用的假面時,在他接下來的長篇小說【慢人】中,科斯特洛再次登場。她莫名其妙地闖入一個因車禍而截肢的老男人家中。這個男人盡管突遭橫禍,但生活無虞,因此殘疾帶來的更多是情欲之擾——獨居的他渴望得到一名護工的愛,然而這名護工顯然擁有自己的生活。科斯特洛以小說家的身份來到他身邊,戳穿了他所謂的愛不過是一廂情願:「你覺得愛也能像啤酒一樣計量?也就是說,只要你帶著一箱愛過來,那麽對方就可以空著手?空著手,空著心?」([南非]庫切:【慢人】,吳超譯,四川文藝出版社,2023年,222頁)但這個因內心糾結而裹足不前的「慢人」最終拒絕了科斯特洛希望他過上更戲劇化人生的建議,「這就由你決定了,伊莉莎伯。聽說大海裏有很多魚。而至於我,至於現在,再見了」(同上,290頁)。

【慢人】於此戛然而止。由於小說家的介入,這部作品在很大程度上可以視作一部「元小說」,而被自己的人物拒絕的科斯特洛,其實呼應的是前作中她已然看到的小說家的宿命,「無論是拉丁語,還是英語,還是西班牙語或意大利語,都表達不出我的啟示」([南非]庫切:【伊莉莎伯·科斯特洛:八堂課】,北塔譯,浙江文藝出版社,2004年,279頁)。於是到了【道德故事集】的【女人漸老時】,科斯特洛似乎變成了一個全然悲劇的人物,「我是那個過去常常大笑如今卻不再發笑的人。我是那個哭泣的人」(50頁)。就連加繆的那「唯一嚴肅的哲學問題」,似乎也拒絕老者的參與:

因為我並不嚴肅,不夠嚴肅——我老得沒法嚴肅了。二十歲自殺是一種悲劇性的喪失。四十歲自殺是一則發人深省的時評。可要是你七十歲自殺,人們會說:「真丟臉,她一定是得了癌癥。」(46頁)

哲學家讓·埃默裏在【變老的哲學】最後指出,「虛無與對生存的‘否’隨著變老呈現出來,對我們變得明白。變老是一處變得荒涼的生命區域,不給人一絲一毫合理的慰藉。人們不該給自己任何幻想。變老時我們失去了世界,變成對純粹時間的內感官」([奧地利]讓·埃默裏:【變老的哲學:反抗與放棄】,楊小剛譯,鷺江出版社,2018年,185頁)。內在世界的喪失感與外在世界的陌異化同樣是庫切書寫老年時常見的主題,但他同時賦予了科斯特洛一種獨特的晚期風格。當她意識到自己不再能夠扭轉年輕人的看法,她宣布「我們不要用政治話題來折磨自己了……要是你、諾瑪和孩子們在美國待不下去了,忍受不了它帶來的羞恥,墨爾本房子的大門隨時為你們敞開」(81頁)。到【道德故事集】的【謊言】中,當兒子約翰以能夠得到更好照顧為由,希望科斯特洛住進養老院時,科斯特洛要求他說出真相。約翰無法做到,但在給妻子的信裏,他清楚地寫下了科斯特洛渴望聽到的「真正的真相」:

真正的真相是你的一條腿已經邁進墳墓。真正的真相是在這世上你已陷入無助,而明天你會變得更加無助,如此日復一日,總有一天你再也得不到任何幫助。真正的真相是你沒有資格談判。真正的真相是你不能說不。你不能向鐘表的嘀嗒聲說不。你不能向死亡說不。(131-132頁)

仍是一個日常生活場景中的折中選擇——兒子終究不能對母親說出如此殘酷的話語。但科斯特洛還是完成了出色的一課。這一課讓兒子與妻子約定「不管那些話有多難說出口,我們也還是要把它們說出來——情況不會再好轉了,只會越來越糟,而且會持續變糟,直到不可能變得更糟,直到變得最糟?」(133頁)也許歷史上最經典的晚期風格來自狄蘭·杜文——「老年應當在日暮時燃燒咆哮」。「我沒什麽可咆哮的」,科斯特洛只會對此聳聳肩,「該上的課我都上完了,我已經留下了我想要相信的真相」。

「批評的功能是由經典來界定的……最具質疑精神的批評恰恰是經典用以界定自身,從而繼續存在下去的東西。這個意義上的批評也許是狡猾的歷史得以延續的手段之一。」([南非]庫切:【異鄉人的國度】,汪洪章譯,浙江文藝出版社,2017年,20頁)我們或特許以說,【道德故事集】中的道德是狡猾的科斯特洛得以延續的手段之一——她以對世界可能無果的關懷表達了自己,同時以最具質疑精神的道德界定了自身。這種道德無非是始終活在真實中——真實若不消散,科斯特洛便可永存。