如果你對比北宋和金朝的歷史地圖,會驚奇地發現大名府、恩州一帶的縣城仿佛在玩「搬家遊戲」。不僅位置換了,有的縣還從大名府「跳槽」到恩州。這麽大規模的縣治搬遷,在歷史上可不常見哦!咱們就以河北省館陶縣的縣城搬遷為例,一探究竟吧!

河北省館陶縣現今縣城,自1955年遷來,之前明清時期它曾屬於山東東昌府,坐落於冠縣北館陶鎮。而最早館陶縣設立於春秋戰國,縣城卻位於山東冠縣東古城鎮。至於何時遷至北館陶,眾說紛紜,爭議聲中,隋大業二年與金代兩說流傳最廣。

隋大業二年之說,竟出自歷代【館陶縣誌】的記載,連1999年版也沿襲此誤,實在令人咋舌。要知道,唐朝中期李吉甫的【元和郡縣圖誌】已明確記載,此地自設縣以來,縣城始終未變,始終堅守原地。

金代起源,經縣內文史工作者數載共研得以證實,並獲2013版【館陶縣誌】認可,與權威專家如譚其驤教授在【中國歷史地圖集】中所述相符,展示了館陶縣城自北宋至金朝的變遷脈絡,人格化地呈現了歷史的演變。

館陶縣城金代北遷,歷史長河中的一筆。雖知遷移在金代,但百年統治期內的確切時刻,仍舊撲朔迷離,令人遺憾。今日,我們決心揭開這歷史之謎。僅憑縣內資料,難尋搬遷真相,但放眼大背景,線索脈絡卻逐漸清晰。

【首先要了解為何要搬遷縣城】

館陶縣,這片黃河下遊的土地,自古以來便飽受黃河改道、決口之苦。北宋慶歷八年始,黃河頻頻肆虐,館陶深受其害。【館陶縣誌】、【館陶縣水利誌】中,雖對1048年、1050年等年份的「水決」記載簡略,但對熙寧、元豐年間的災情卻描述詳盡,仿佛歷史在訴說著那一次次驚心動魄的災難。

此外,【宋史誌四十五·河渠二·黃河】這部國家級的典籍亦不乏記載:黃河之偉岸與變遷,皆在其中得以淋漓盡致地展現,為我們描繪出一幅波瀾壯闊的歷史畫卷,使人深感其厚重與浩渺。

熙寧四年的七月辛卯日,北京新堤的四、五埽竟突然崩潰,館陶、永濟、清陽以北的地區遭受了無情的洪水侵襲。朝廷急忙派遣茂則乘坐驛馬前往視察,為這片土地帶來了救援的曙光。

黃河頻頻改道、決口、泛濫,使得百姓與官府疲於應對,不斷遷徙、搬遷,生活難得安寧。而縣治遷移更是大事一樁,每每都需要慎重向上級請示,可見其重要性。黃河之患,真是令人頭疼不已啊!

【宋會要·方域】中記載,熙寧六年六月十八日,北京留守司與河北都轉運司向朝廷進言:館陶地處大河南堤間,易遭水災,遷往高囤村可避水災,公私皆便。朝廷采納了這一建議,遂成定局。

這一年的水災,館陶縣誌上未留痕跡,卻在全國總誌中悄然現身。原來是地方官員為避水災,向朝廷提議遷城至「高囤村」,以求官民安寧。皇帝聽聞後,慈悲為懷,最終恩準了這一請求。

由於高囤村只是短暫避水的棲身之所,洪水退去後,人們又重返縣城。但黃河改道頻繁,境內河道縱橫,堤壩廣布,南樂、館陶等縣常受洪水侵擾。為求安寧,官方與民間強烈呼籲遷城至河堤之外,紛紛向朝廷進言,以求解決水災之患。

據【宋史】河渠誌所載,元豐四年九月庚子日,水官李立之慷慨陳詞:「水災之患,猶如猛獸之患,必須加以遏制。當前河水橫溢,實乃大患,須迅速設法應對,以防災情加劇,確保百姓安寧。」

【搬出河堤之外?到底往哪搬?真實情況卻是真的是無處可搬!】

北宋黃河頻繁改道,波及範圍甚廣,館陶縣恰處其中,仿佛被黃河的波濤所裹挾。四周皆是同樣境遇,搬遷成了奢望,館陶縣人民只得在這片土地上頑強地生活下去。

在大觀二年秋的館陶西北,邢州巨鹿縣遭遇黃河決口,洪水無情地席卷而來,使其淹沒於波濤之中。縣城被迫遷至高地,而遺址中仍留有當年器皿與淹死者的遺骸,仿佛在訴說著那段悲慘的往事。

清平,這館陶西北的璀璨明珠,在元豐年間歷經滄桑。因黃河怒吼,決口成災,治所不得不遷徙,遠走四十裏,至那明靈砦棲息。然而,即便遭遇如此波折,清平依然堅韌不屈,承載著歷史的厚重,砥礪前行。

長樂縣,曾棲息於館陶之南,然元佑三年之際,她輕移蓮步,遷往金堤東曹節村,宛如一位優雅的舞者,在歷史的舞台上,輕盈地轉換著舞步,卻又不失其原有的韻味與風采。

在這篇文章中,有這樣一段話:……它宛如一位智者,深邃而沈靜,訴說著千年的故事。它的每一句話都充滿智慧,讓人陶醉其中,仿佛穿越時空,與古人對話。每一字每一句,都透露著歷史的厚重與文化的底蘊,讓人心馳神往。

北宋時期,館陶縣一帶飽受河患之苦,人們頻繁遷徙,無一幸免。慶歷八年後的河北中南部、山東西北部,黃河泛濫成災,人們在水災中掙紮求存,水來逃離,水去重建,生活充滿無奈與艱辛。

金兵來勢洶洶,但在這危機之中,卻也為我們帶來了遷城的契機。雖然局勢緊張,但我們並不慌亂,反而冷靜地抓住了這個難得的機遇,準備開始新的征程。

提及這個契機,實則是宋朝統治者憑借「破釜沈舟」的魄力與決心,勇敢開拓而得來的。他們敢於面對未知,不畏艱難,終於在歷史的洪流中開辟出一片新天地,為後世留下了寶貴的精神財富。

建炎二年,杜充將軍為抵禦金兵,在滑州毅然決堤,黃河因此改道南流,雖令河南、山東、安徽、江蘇等地民眾飽受苦難,卻為黃河以北飽受水災之苦的人們帶來解脫。他們終於擺脫水災的威脅,縣城也可重建,然而戰亂依舊頻繁,兵患未除,人們仍難享安寧。

【偽齊政權的建立,帶來了短暫的平靜期】

金朝為鞏固漢地統治,巧妙地選擇了傀儡皇帝。宋朝降將劉豫,在濟南之戰後轉投金朝,步步高升。金太宗於1130年冊封劉豫為「大齊」皇帝,定都大名府,開啟了偽齊時代。劉豫以阜昌為年號,開啟新紀元。

劉豫,那個曾背棄同胞、投身異族懷抱的叛徒,在史書中留下汙名。然而,即使身為金人的傀儡皇帝,他仍有所作為。在短暫的「大齊」歲月中,他竟鑄造出精美絕倫的「阜昌通寶」,比北宋錢幣更為精致,如今在古幣界難覓其蹤,價值連城。可見,劉豫雖劣跡斑斑,卻也曾試圖治國安邦。

黃河水消退,大地重獲幹燥,正是重建縣城的黃金時機。百姓的呼聲如潮水般湧動,期盼著新的生活。新皇劉豫一登基,便迅速行動,將京畿重地大名府及附近州縣遷址,並巧妙調整區劃,為百姓繪制更美好的藍圖。

情況如下所述:在我們的觀察與探究中,我們發現了這些細節和差異。每一個細節都仿佛在向我們訴說著它自己的故事,而這些差異又猶如獨特的個性,使得整體畫面更加生動和鮮活。

恩州州治決定搬家啦!它告別了邢台市清河縣城的西邊,踏上了新的旅程,來到了山東省武城縣。這次搬家雖然路途遙遠,但恩州州治卻滿懷期待,準備在新的地方大展拳腳,開啟新的篇章!

臨清縣治所告別河北邢台臨西縣城,踏上了前往山東臨清市西南12裏舊縣村的新征程。同時,它也告別了大名府的懷抱,轉身投入了恩州的溫暖懷抱,開啟了新的人生篇章。

總的來說,恩州州治搬家了,臨清縣治所也挪了個窩,更神奇的是,它還被跨州府地「調動」了一番,仿佛是一個調皮的孩子,在地圖上玩起了捉迷藏。

館陶縣的縣城,在公元1130年這個特殊的時刻,從東古城鎮踏上了北遷的旅程,邁向了北館陶的新篇章。這一年,既是宋建炎四年的風雨歲月,也是天會八年的歷史交匯點,更是偽齊阜昌元年的新起點。

【之所以這麽確定,有個名字是始終繞不過去的,這就是歷史上的永濟縣】

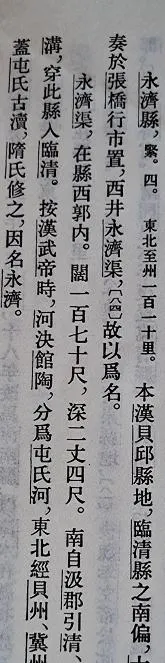

在唐大歷七年,魏博節度使田承嗣以他的智慧和決策,從臨清縣南部劃出一塊地,建立了一個全新的永濟縣。縣名源於其西側的永濟渠,象征著源源不斷的生機與活力。據【元和郡縣圖誌】載,縣治張橋店距貝州僅有一百二十裏之遙。

關於永濟縣治所張橋店的位置,學者們有分歧,如譚其驤、周振鶴等主張位於今山東冠縣北館陶鎮,而部份當地文史愛好者則傾向於館陶縣內的陳路橋村。雖兩地僅7公裏之隔,在古代裏程估算下差異不足掛齒。而張橋店位置的重要性在於界定館陶與永濟兩縣的邊界。

永濟縣,這位歷史長河中的小角色,在宋熙寧五年融入了館陶縣的懷抱,卻未久留,不久便被臨清縣牽走了手。八年後的元豐三年,它雖已消失,卻在【元豐九域誌】中留下了痕跡,靜靜訴說著曾經的輝煌。

大名府,這位驕傲的主人,手握十三縣。不過呀,在熙寧五年時,他把永濟縣這小家夥當成鎮,送給了館陶,然後又悄悄地把它交給了臨清。真是調皮呢,不過這就是大名府的獨特魅力吧!

館陶,那是一片鑲嵌在京北四十五裏的璀璨明珠。二鄉如雙翼,淺口鎮如明珠鑲嵌其中。禦河、漳河、屯氏河,宛如三條飄逸的絲帶,環繞其間,訴說著這片土地的古老與魅力。

臨清,這片富饒之地,宛如京城北翼的璀璨明珠,距離京城僅一百五十裏之遙。四鄉環繞,繁華盛景盡顯。延安、永濟二鎮熠熠生輝,禦河與張甲河宛如兩條玉帶,環繞其間,訴說著這片土地的傳奇與故事。

這段記載生動地揭示了三個關鍵資訊:首先,它向我們展示了某事件或現象的具體背景;其次,它深入剖析了背後的原因和動機;最後,它還為我們揭示了其深遠影響和意義。這一記錄不僅富有深度,更充滿人格化的解讀。

同屬一府的館陶與臨清,行政區劃調整尤為便捷。原永濟縣撤鎮後,先投館陶懷抱,轉眼又轉投臨清。這一迅速轉變,凸顯了同府各縣間調整行政區域的靈活性,古文中「尋」字之妙,便在於此,盡顯調整之迅速。

館陶縣城北遷40裏,必定是遷入了原永濟縣的懷抱。想當初,永濟縣立足時,選址必定深思熟慮,既要便於管理,又需交通便利,故而常居縣域中心。若永濟縣治位於張橋店,那麽縣界或許就劃在柴堡鎮、徐村一線。畢竟,兩縣交界之處,還需考慮館陶縣淺口鎮的領地。至於徐村往東,與東古城的距離不過10公裏,與館陶縣城北遷的40裏(今測為16.5公裏)相去甚遠。

在館陶縣城北遷之際,臨清縣永濟鎮區域(並非鎮治所)亦隨之劃歸館陶縣,從而使館陶縣城得以順利北遷四十裏。若無此區域之並入,僅憑館陶縣原有範圍,實難達到如此距離。

【說完永濟縣,再看阜昌元年的這次多縣治所普遍遷移和行政區劃調整】

簡而言之,永濟鎮對於館陶縣城北遷至關重要,它如同一位慷慨的精靈,為縣城北遷指明了道路。而館陶縣城北遷這一歷史行程,也只有在阜昌元年這一特定的時刻,才得以實作。這句話內涵豐富,值得我們從多角度深入解讀。

臨清、恩州等治所同年遷徙,似乎背後有統一的行動與命令在操控。大名府、恩州皆參與其中,而深受水災之苦的館陶縣卻似被遺忘。此舉難免令人疑惑,同為受災之地,館陶縣豈能獨善其身?

從小處著眼,臨清縣在遷移治所之際,竟意外劃歸恩州管轄。而館陶縣則始終堅守在大名府的懷抱。這意味著兩縣已分道揚鑣,若再跨越府州界限,將永濟鎮從臨清劃至館陶,難度無疑將陡增。

於是,館陶縣城選擇了向北遷徙,恩州州治則向東轉移,臨清縣治也緊隨其後向東遷徙。同時,臨清從大名府的懷抱中被劃給了恩州,而臨清縣又將永濟鎮贈予了館陶縣。這一切的變遷,仿佛是事先約定好的一般,同步進行。

館陶縣城北遷之謎,雖然時間應可明確至某年,但因南宋、金、偽齊等政權紛亂,史書記載是撲朔迷離。然而,經過一番梳理,我們可得出結論:館陶縣城北遷應發生在公元1130年,這一年也是南宋建炎四年、金天會八年、偽齊阜昌元年。