十九世紀四五十年代,愛爾蘭爆發大饑荒,數百萬貧苦民眾無以果腹,只得漂洋過海,希求移民他鄉開始新的生活。當饑腸轆轆的人們奔向海邊,令人失望的現實擺在他們面前:沒有足夠可供遠航的船舶可以搭乘。而那些費盡千辛萬苦踏上甲板的人,也同時把一只腳伸進了棺材——黑暗、潮濕、擁擠是漫長旅程的主基調,疫病肆虐之下,饑餓、脫水與眩暈完全不堪一提。許多人在船上死去,隨即被拋入大海,因此移民船也被稱作「棺材船」,成為十九世紀移民航行中臭名昭著的標簽。

在【棺材船:愛爾蘭大饑荒時期海上的生與死】一書中,美國內華達大學拉斯維加斯分校歷史系副教授奇安·T.麥克馬洪以三大洲的檔案為基礎,從移民的信件和日記出發,對海上行程進行復刻,這些移民的個人經歷為我們提供了對這一關鍵歷史的更為復雜的理解。澎湃新聞經授權,摘發該書的導論。現標題為編者所擬。

約翰·戴維斯(John H. Davis)在為堅尼地家族——愛爾蘭裔美國第一家族——所寫的豐富多彩的傳記中,富有想象力地重構了約翰·菲茨傑爾德·堅尼地的祖輩「在船上可能的經歷」——他們在大饑荒時期搭乘了一艘從新羅斯(New Ross)到波士頓的移民船。移民生活在黑暗且充滿危險的甲板下,戴維斯寫道:「病人在嘔吐和呻吟,女人在分娩時尖叫,男人為爭奪幾英尺的床鋪或因有人侮辱他們的出生地而大打出手。」船員經常在暴風雨來臨時調戲女乘客,因此,強奸是「經常發生的事」。而最糟糕的是,這些船上的死亡率居高不下,只有三分之一的乘客能夠活下來。「他們稱之為‘棺材船’」,戴維斯說道,「這確實是死在船上之人唯一擁有的棺材」。

長期以來,這種將饑荒時期的移民船只描述成「棺材船」的線性敘述模式,使人們對這一航行的真正理解蒙上了陰影。然而,當使用移民的話語去劃破它的表面時,我們對移民的實際生活便有了一幅更加復雜卻愈發清晰的畫面。1847年秋,杜文·麥吉尼蒂(Thomas McGinity)和他的兒子從愛爾蘭移民到紐約,當時船上的死亡率維持在史無前例的高水平。在到達紐約後不久,他寫了一封信寄給家鄉的親人,告訴他們自己已經安然抵達。這封信連同其他數百封移民書信現存放在位於貝爾法斯特的北愛爾蘭公共檔案局。「我趁此良機向你寫信,是要告訴你,我和約翰經過30天的航行已經安全抵達,謝天謝地」,杜文在信中寫道,「我的身體從來沒有像在海上那樣健康過」。當然,他不應該被看作是1847年(或任何年份)離開愛爾蘭遠航的移民的代表,因為很多人遭受苦難並逝於途中。但杜文的書信是重要的,因為它為我們了解陌生而復雜的大饑荒移民故事提供了一個引人入勝的視角。此外,它還投擲了一個重要問題:如果我們使用愛爾蘭移民的話語和經歷來重寫,並以此種方式更全面地理解這一現代史上史詩般的時刻,那會發生什麽?

我們需要這種新穎的視角,因為歷史學家長久以來忽視海上航行,將之看作人類遷徙大戲中的一則簡短插曲。對於研究愛爾蘭大饑荒的學者而言,更是如此。1995年,歷史學家羅拔·斯卡利(Robert Scally)解釋道:「(大饑荒)這些年跨越大西洋的悲壯史詩時常被提及,因此好像沒有必要去重述那些令人痛苦的細節。」「在饑荒的三聯畫中,兩側是航行首尾的斯基伯林(Skibbereen)和格羅斯島(Grosse Isle)的場景,而‘棺材船’位居中間。」盡管包括斯卡利在內的大多數歷史學家長期以來對眾所周知的「棺材船」的真實性表示懷疑,但他們缺少一種立論有據的替代性論述,這使一系列罔顧史實的刪削與曲解得以存續。例如,一般認為「棺材船」這一術語起源於大饑荒時期。實際上,這個術語的出現早於19世紀40年代,且在饑荒時期很少被提及;直到19世紀80年代初才開始流行,因為這一時期愛爾蘭民族主義者在土地戰爭中以之作為反對土地所有者和英國惡政的修辭武器。「棺材船」的說法也將愛爾蘭饑荒中的移民故事限定在跨大西洋範圍內,而把1844—1855年前往英國和澳洲的規模較小但重要的移民潮(包括流放的犯人)排除在外。也許更加重要的是,愛爾蘭移民被束縛在「棺材船」中的形象,剝奪了他們的活力、創造性和能動性。我之所以將本書的主標題定為「棺材船」,正是為了挑戰那種公認的真理。如此老生常談的真理不僅限制了對饑荒時期愛爾蘭移民的完整認識,而且限制了對更廣泛意義上人類移民的完整認識。移民之旅早在船只起航前就已開始,並且一直延續至看到陸地後。我在書中的目標是將這一航行過程從晦暗不明的歷史中拯救出來,然後重新安置航行的船只,將其與寓所和每周發行的報紙一同作為移民史富有活力的組成部份。

【棺材船:愛爾蘭大饑荒時期海上的生與死】

本書透過爬梳三大洲的檔案館和圖書館所藏書信、日記、政府檔及報紙,聚焦移民親身經歷。我最初的目標是辨識與理解饑荒時期愛爾蘭移民跨越大西洋的生存策略。鑒於前往英國和澳洲的人與他們前往加拿大和美國的親友使用了很多相同的策略,因此嚴格區分北半球的移民潮與南半球的移民潮只會阻礙課題的完成。民族主義政治家約翰·奧康奈爾(John O'Connell)在1854年要求移民船至少與流放犯人的船一樣適於航行,這指向另一個重要因素:那些搭乘運輸犯人船只的愛爾蘭人(很多人是自願的)構成了這一時期移民大潮的一個支流。在更寬泛的意義上,這也讓我確認,一個人耗費在船上的數周甚至數月時間,僅僅是航行的一部份。19世紀的海上航行確實是一個漫長的過程,從收集離開所需物品開始,到在當地社區定居結束。在這一過程中的每一步,移民都要依賴地方性和國際性的聯系網絡。因此,本書的核心觀點是,遷移過程絕不僅僅是個體從這裏到那裏。實際上,透過鼓勵金錢、船票、建議與資訊的跨國交流,航行本身在愛爾蘭人大流散的世界性網絡中催生出數不勝數的新線索。

了解饑荒最初發生的背景,這很重要。在災難發生的前夕,大多數愛爾蘭人生活在(大不列顛及北愛爾蘭)聯合王國的經濟邊緣,過著朝不保夕的生活。絕大多數人口生活在農村,以農業為生。耕地是貝爾法斯特、都柏林和科克這些工業城市外圍最重要的生產資料,大多由數量較少且主要是清教徒的精英控制。這些精英的祖輩從16、17世紀國家沒收的地產中分得這些耕地。然而,農村中並不是一派富裕佃農繁忙勞作的景象。60%的耕地由25%的農民租種。大約半數的農場擁有很少的地產(5英畝左右)和短期轉租的貧瘠土地。在他們之下,是小農和薪金勞動者;在農場工作的男性中,60%的人持有很少或完全沒有屬於自己的土地。到訪愛爾蘭的人經常會因季節性失業、糧食短缺和許多愛爾蘭農民破敗不堪的住房而震驚

不已。盡管物質匱乏,但愛爾蘭農民有強大的社會凝聚力,具體表現為小村莊(clachan)——家庭與鄰裏聯系緊密的地方共同體,團結一致又植根於小塊土地占有制(rundale system)這一延續數世紀的土地管理方式。在這種制度下,土地共有,並且定期重新分配,以確保每個家庭都能分得上等地、下等地和中等地。盡管小塊土地占有制以及擴充套件而來的小村莊在19世紀中葉因為土地所有者尋求農業生產理性化的壓力而陷入危機,但生活在愛爾蘭的大多數民眾仍然認為他們是由傳統、血緣和互助結成的關系網絡的一部份。1845年,當枯萎病襲擊馬鈴薯這種愛爾蘭人嚴重依賴的作物時,無疑從愛爾蘭人的生活中踢走了一根支柱。很多人死亡,而更多人帶著這種強烈的親屬關系和共同體意識移居海外。

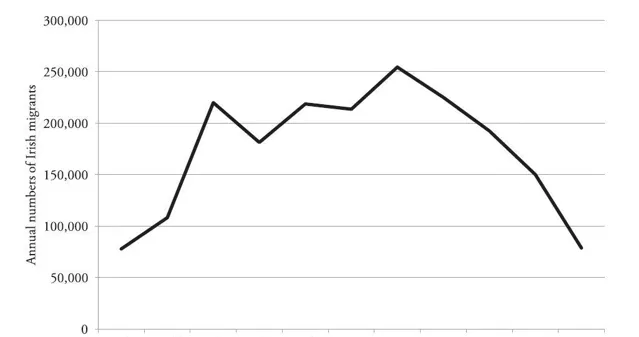

1845—1855年愛爾蘭移民的年度人數

愛爾蘭人在饑荒年代的蜂擁而出,成為人類移民史上最大的浪潮之一。數百萬德國人和意大利人也在19世紀離開他們的家鄉,盡管這些群體在數碼上要大得多,但他們的人口基數更大。饑荒前夕生活在愛爾蘭的人口大約有850萬,在隨後10年裏有100萬人死亡,另有200萬人移民,這是駭人聽聞的。無怪乎【戈爾韋水星報】(Galway Mercury)在1851年抱怨道:「康尼馬拉(Connemara)因移民而幾乎成為無人區。」這一運動的規模也給大饑荒的標準化分期帶來麻煩。大多數學者同意克里斯廷·基尼利(Christine Kinealy)的看法,即隨著1852年沒有枯萎病的馬鈴薯的豐收,「最嚴重的饑荒在愛爾蘭各地隨之結束」。但從移民的角度來看,這種分期並不能令人滿意。愛爾蘭的饑荒移民直到1851年才達到峰值,超過25萬人遷出。實際上,在1855年之前,愛爾蘭移民一直沒有恢復到饑荒前每年不到8萬人的水平(參見圖1)。因此,我使用1845年(馬鈴薯枯萎病暴發)到1855年(饑荒引發的移民結束)作為本書的歷史分期。我限定的地理範圍同樣是寬泛的。大饑荒時期,愛爾蘭有超過200萬人移民國外,人數最多的(150萬)是前往美國,另有30萬人前往加拿大。大約同樣多的人在英國落腳,他們要麽是計劃前往更遠的目的地,要麽就是錢花光了。移民到澳洲和紐西蘭的愛爾蘭人不到7.5萬人,同時有6000多名犯人被運送到範迪門之地(Van Diemen's Land)。盡管我努力將每一個群體都納入我的故事中,但最大的群體(前往美國和加拿大)顯然最受關註。

英國和愛爾蘭的海上運輸結構在饑荒年代也發生了重大變化。如圖1所示,早年(直到1848年)沒有足夠的船只運送出國的移民,特別是1847年,愛爾蘭移民的數量是前一年的兩倍。很多有生意頭腦的人臨時啟用各類船只(並不是所有船只都適宜航海),即使是秋冬時節,這些船只也都在營運,而乘坐這些船只航行是危險且不舒適的。他們之所以能夠這麽做,是因為政府分散的移民官員網絡並未準備好管理這些蜂擁而至的人、船只和新近活躍的港口。

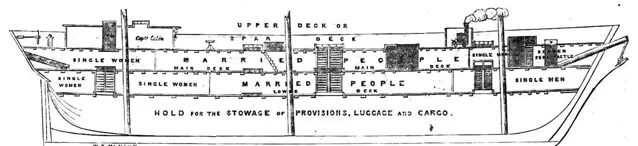

1852年前往澳洲的「布爾納夫」號(Bourneuf)的一個橫截面,這是一艘雙層甲板的移民船

這些因素連同政府的自由放任經濟政策和對社會騷亂的擔憂,致使很多鋌而走險、驚慌失措和身體抱恙的移民在危險的情形下起航,這為1847年恐怖的降臨搭好了舞台。1848年移民人口的顯著減少與改善航行條件的諸多舉措相一致,使1849—1851年向外移民的人口穩步增長。1848年,英國對移居英屬北美的人口開征人頭稅,因此移民潮轉向美國。隨著安逸的農民家庭選擇離開故國,移民的涓涓細流匯整合滔滔不絕的洪水,當地企業在與美國郵輪公司建立更為密切的工作聯系的過程中因勢利導,承租最好的船只,競相提供最好的船上條件。英美政府在1847-1855年間多次更新【乘客法案】,以確保正常的移民船只不太擁擠、有更好的通風條件並配備更加舒適的補給品。

大饑荒中的愛爾蘭人因前往的目的地不同,航線也不同,而不同航線之間有著顯著的差異和相似之處。顯而易見,最大的差異是航程的長度。75%以上的愛爾蘭移民必須穿越愛爾蘭海才能前往世界各地,航程覆蓋大約200英裏(從都柏林到利物浦)波濤洶湧的海路,需要14-30個小時來完成。當然,這取決於從何處出發。這一航程極不舒服,甚至是危險的,但與前往北美的遠航不可同日而語。舉例而論,從利物浦到紐約的航程約3000英裏,需要差不多6周時間。從愛爾蘭直航加拿大約5周時間。前往澳洲的航線顯然最長,大約要三個半月,從英格蘭到悉尼的航路長達13000英裏。這些長短不一的航行無疑形塑了不同的社會關系。到利物浦的短程航行沒有為移民提供足夠的時間和刺激以發展新的社會關系。移民團結一致的情形更可能發生在前往美國或加拿大的數周海上航行中。盡管很難量化,但可以合理想象,前往澳洲的漫長旅行要比其他旅程較短的航線催生了更為強烈的同心同德與種種敵意。與此同時,所有移民共享某些具有持續重大影響的經歷。他們拋下親人,他們在公海上冒險,他們結識新的朋友,他們歷經生死。他們自己做飯,睡在木制板床上,還要與暈船作鬥爭。「我認為我是最脆弱的人」,占士·米曹(James Mitchell)在回憶1853年從都柏林到利物浦的旅行時哀嘆道,「盡管我身邊還有人和我的情況一樣糟糕」。這些共有的經歷有助於將流散各地的愛爾蘭人凝聚起來。

那些主動選擇或被迫移民(或幫助其他人移民)的愛爾蘭人還面臨著籌措足額現金的艱巨任務。由於年份和目的地不同,一個成年人在大饑荒時期的一次航行需花費從幾先令(從都柏林到利物浦)到至少3英鎊(從愛爾蘭到加拿大最近的路線),再從四五英鎊(從利物浦到美國)到超過18英鎊(從英格蘭到澳洲)不等。在一個大多數勞工年收入10英鎊即可維持生活的時代,這是一筆巨大的投資。這些費用可以為旅客在船艙中提供一個多人共用的臥鋪,旅客每天可以獲得3誇特淡水,以及1磅重的燕麥片、面粉或曲奇,並且可以在公用的爐子上烹調。盡管前往澳洲的船只受到嚴格監管,但在大西洋上遠行的船只沒有嚴格遵守這些規則。除航行本身外,大多數旅客願意額外花費1英鎊添置一套足以應付海上生活

的裝備,以及花費同樣數額的錢購買糧食以補充船上限額提供的不足。因移民從居住地到登船港口距離的遠近不同,他們還需要花費數便士到數英鎊不等才能登船。同時,他們最好留數便士在口袋裏,以支付旅途中的各項雜費。在一個瀕臨崩潰的經濟中,200多萬人是如何成功籌措這些資金的?如果不是大多數,那也是相當數量的移民,往往從家鄉和海外親友處得到現金或預付船票。其他人則變賣家具、農具和牲畜,或者透過出售他們在農場中的「權益」以獲得對自身改良農場的補償。那些渴望獲得有利可圖的土地和降低濟貧稅的地主,為佃農支付移民費用可以使他們擺脫赤貧家庭的「累贅」。在大饑荒的最後幾年,愛爾蘭一些地方聯合濟貧會(poor law union)管理的濟貧院已不能容納更多饑餓的人口,他們開始將移民視為比向窮人提供食物和住所更為劃算的方式。歷史學家傾向於將這些不同的救助方式描述為單獨的存在,但正如我們看到的那樣,這些救助方式之間常常存在很多重疊。

19世紀海洋資本主義的迴圈系統,不僅長途運輸木材、生鐵、精美的陶器,而且也包括遷徙的移民。眾所周知,很多愛爾蘭人乘著空蕩蕩的木材貨船向西航向加拿大尋找時鮮貨,但真相是19世紀中葉很多船只往往會改造船內裝置以適合客貨兩用。跨洋貿易的特點要求所有船只必須是靈活的,他們從北美和澳洲運出諸如棉花與羊毛等大宗原材料,並在返程時裝載紡織品、工具等精美而小型的商品。因此,前往南半球和西半球的船只尚有額外的空

間。當19世紀初奴隸貿易被廢止後,空間未充分利用的船只開始搭載更多的歐洲移民。簡言之,市場經濟與遷移模式之間總是存在聯系。在18世紀亞麻布風靡之際,阿爾斯特(Ulster)從賓夕法尼亞進口亞麻籽,當地的移民乘坐返航船只前往大西洋中部的國家。到19世紀40年代,愛爾蘭周邊港口從魁北克和新布倫瑞克(New Brunswick)進口大量木材,包括松木板和桶板,以滿足箍桶匠制作盛放雞蛋、奶油、豬肉的木桶。與此同時,利物浦成為從美國進口棉花到蘭開夏各地紡織廠的門戶。滿載貨物的船只從新奧爾良、卓思頓等港口出發,常常在返航時裝載貨物(和支付費用的移民)前往波士頓、費城、紐約等北方城市。之後沿海岸南下,從而再次開啟迴圈。最後,英帝國的優先選項意味著在英國與澳洲和紐西蘭之間經常出現貨物短缺。一艘船「可能一整年都在運送犯人」,卓思·貝特森(Charles Bateson)在他的經典著作【犯人船】(The Convict Ships)中寫道,「下一次在澳洲水域出現時,船上往往滿載貨物、旅客或移民,或僅僅是作為貨船遠航」。英國需要羊毛,而澳洲需要勞工。一艘帆船往返一次就可以完成貿易閉環。

這些船只的多重功能意味著它們的物理布局經常處在變化中,但它們都運送犯人,並涵蓋一些共有的基本特征。大多數船只是三桅帆船或四桅帆船,裝有至少3個頂層甲板(艏樓在前面,主甲板在中間,艉樓在後面,盡管一些船只在緊挨著主桅後面裝有升高尾甲板)。海上生活森嚴的等級決定了艉樓和尾甲板往往預留給官員以及一等和二等「房艙」的乘客,統艙的乘客只能在主甲板區域活動。除桅桿柵欄、升降索、系索栓和海事勞工的其他裝備外,甲板上至少還有一個水房和一套明火爐排,供統艙的乘客在指定時間內做飯使用。此外,船只還配有一艘或幾艘小船用於往返海岸,但不是現代意義的救生船。生活區位於甲板的下面。官員和房艙乘客在相對舒適的房間中睡覺和進餐,位於艉樓甲板的下面,靠近船只的廚房和醫務室(那個時候船上往往設有1個醫務室)。全體船員生活在艏樓。船的心臟部位是統艙,也被稱為二層艙,是一個長長的房間,從主甲板的艙口進入。這裏就是普通移民在整個航行過程中食宿的地方。他們將鋪蓋放在雙層甲板艙的木架上,木架是沿著統艙的墻體搭建的,按照6英尺乘6英尺的大小分割成艙位,每個艙位住有4人,甚至更多。在最大的船上,桌椅放在艙位之間的空隙裏,兩頭有盥洗室。統艙有時會被分成隔間,用來安置已婚夫婦,將單身男性和單身女性隔開(見圖2)。最後,移民將他們的一些食物和衣服放進麻布袋、旅行袋、旅行箱和靠近他們艙位的儲藏箱。他們剩余的隨身物品,連同船只的給養、淡水和其他貨物統統都放在船身底部的貨艙,在任何特定的航程中一般都很少進入。

大多數深海船只都大同小異,但並不意味著它們是同質的。在大多數情況下,美國船只要比英國船只更好。由於數十年的貿易保護主義和傳統,英國船只通常更小、更慢,而且往往是過時的。1834年勞艾德船級社(Lloyd’s Register)建立後,根據船只的年齡、建造標準、整體的維護情況,將所有船只劃分為三個等級。盡管移民按理只能乘坐一等或二等船只(第三等級的船只甚至不被允許在歐洲範圍內進行沿海貿易),但由於監管不力、無知、不斷膨脹的需求和先前提及的欺騙,使得19世紀40年代中葉很多愛爾蘭移民搭乘不適於航行的船只前往加拿大。司法管轄權問題也使很多器材陳舊的英國船只能夠搭載乘客前往美國,而英國船長還因在啟程前挑戰政府代理人的權威、在海上對移民橫行霸道而聲名狼藉。但航向澳

大利亞的英國船只並非如此。不論是乘客支付費用乘坐的私人船只,還是獲得資助的移民乘坐的殖民地土地和移民委員會(CLEC)特許的船只,船上都配有至少1名全職外科醫生,移民在旅途中可以獲得更好的照管。同樣,政府嚴禁為二等或三等船只頒發運輸犯人的特許狀,並要求1名醫學專業人員在場維持紀律、保持衛生和提供像樣的食物。

盡管美國船只本來是為運輸原材料和商品而設計的,但為因應日益增長的移民貿易,他們改變了船只的設計和運輸貨物的清單。殖民地土地和移民委員會主席杜文·默多克(Thomas Murdoch)在19世紀50年代中期向英國一個特別委員會證實,美國的移民船只「壯麗宏偉」,常常裝有「固定的床位」。隨著這些船只和他們的船員以航行速度更快、更安全著稱,美國在1847年之後成為愛爾蘭移民的主要目的地,美國船只占據客運業的大片江山。1849年,前往紐約的旅客選擇乘坐美國船只的人數是選擇乘坐英國船只的人數的兩倍,而且這一趨勢一直持續到19世紀50年代。根據默多克的證詞,1853年從利物浦乘船到美國的移民共有175000人,其中美國船只運送了158000人。這主要是因為以科普家族(the Cope family)為代表的美國人在這些年裏主導了跨大西洋航運業。我在研究中曾使用過科普家族的檔案。常規船只要等到裝滿貨物或旅客後才啟程。盡管這種做法對船主是方便的,可以保證每次昂貴的航行都能達到最大裝載量,但對旅客和商人卻是極大不便,他們可能要等待數天或數周才能啟程。因為美國郵輪每個月在固定時間起航,所以最受歡迎。這些船只的時刻表構成復雜的資本主義交換體系的基礎,愛爾蘭農民必須了解這個體系,並且參與進去,惟有如此才能在大饑荒時期移民海外。

本書在最廣泛意義上使用「旅行」(journey)一詞,全書五章內容依次考察大饑荒時期海內外的愛爾蘭人在啟程、航行、抵達的過程中同心同德、相互支持的復雜面相。從在十字路口的揮淚告別到路遇利物浦的騙子和盜賊,前兩章考察了航行的早期階段。第一章論證了準移民如何透過復雜的社會關系網絡,有時跨越數千英裏以獲得啟程所需資源。然而,在統艙中獲得立足之地只能算是第一步,他必須按時到達船只起航的港口。而要做到這一點,正如第二章表明的那樣,常常意味著需依靠同樣的跨國和地方交換網絡,使航行成為首要之事。第三章探析乘客在統艙的海上生活,有學者曾將之與「高密度的城市環境」作過對比。在一個周圍都是陌生人的生態系中,移民的共同體意識突破了朋友和家庭的傳統束縛,這些在他們家鄉占主導地位。海洋航行在真正意義上是以共有的經歷為基礎,而不是親屬關系,這為社會秩序奠定了心理基礎,也是在新世界建立新共同體的基礎。海上生活使愛爾蘭人從「向外移民」(emigrants)變為「向內移民」(immigrants)。第四章分析船上死亡的情況。經過對可獲得的死亡數據的條分縷析,轉向分析死亡和臨終者對一個給定船只上的微型共同體和生活在陸地上的人們的影響。研究表明,盡管船上的死亡率可以將漂浮不定的共同體撕裂,但也可以將他們更緊密地聯系在一起。最後,第五章涉及移民到達新世界面臨的挑戰。移民著手重建他們與愛爾蘭的聯系,這與他們在北美和澳洲組建新的聯系是同步的。總體而言,依據上述各章的簡要論述,可以得出這樣的結論:航行不是一條漂泊的執行緒,反而是移民生命肌理的一個重要接縫。

這種將移民航行作為19世紀全球網絡連線鏈條的思路,為理解現代歷史提供了一個新視角。科馬克·奧格拉達(Cormac Ó Gráda)和其他學者認為移民是歷史上對饑荒的一種救濟方式,這毫無疑問是正確的,但本書將證明移民在重建共同體及之後都發揮了作用。但凡讀過這些愛爾蘭移民的書信和日記的人,都不會認為19世紀中葉的海上航行是安全的,或者是輕而易舉的過程,對無數民眾經歷的苦難輕描淡寫絕不是本書的目標。毫無疑問,當時的很多報紙也沒有這樣做。「罹難者……從感染瘟疫的船上被扔到海裏,成為怪物的食物,連最勇敢的人看到怪物都會臉色蒼白。」都柏林【民族報】(Nation)在1847年8月哀嘆道:「(或者)將與陌生人一同埋葬在一片陌生的土地上!」對死亡和流離失所的擔憂是大饑荒時期移民日常生活的組成部份。相應地,關於移民的智慧、勇敢和決心的故事長期被「棺材船」的原始印象所遮蔽。超越海量的統計數碼、官方報道和陳詞濫調,去傾聽移民自己的訴說,這不僅為我們提供了一個混亂但更加真實的圖景,而且也有力地證明了成百上千次的航行如何幫助我們重織被撕裂的聯結紐帶。1846年,一位不具名的贊助人在寄出一張預付船票回愛爾蘭之前,在船票的背面草草寫下一段鼓勵的話。「我希望你的朋友可以幫助你做好準備,你不必感到害怕」,他寫道,「因為你要乘坐的船只非常安全,就像你坐在馬吉先生(Mr.Magee)的火爐旁」。本書正是以這些消失的聲音為精靈,帶領大家穿越一段隱藏已久的歷史的「無軌深淵」。

來源:[愛爾蘭]奇安·T.麥克馬洪

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)