陳金爰和丈夫及兒子慶祝100歲生日時的合影。

當白發蒼蒼仍氣質優雅的陳金爰慶祝100歲生日時,很少有人知道她是在二戰中為澳洲軍隊服役的15名來自維州的華裔女性之一。

陳金爰的父母來自中國廣東省。二戰爆發時,家裏的三個孩子——陳金爰、她的妹妹和弟弟,都生活在澳洲,並同時報名參加澳洲軍隊。

「她和她的妹妹想加入海軍,不幸的是她們因為膚色而被拒絕。於是,她們加入了陸軍,」陳金爰的兒子梁伯雄說道。

據梁伯雄說,陳金爰大部份時間都駐紮在澳洲北部的愛麗斯泉,教授其他軍人如何使用莫爾斯電碼(又稱摩斯電碼)和電報等方式傳遞和接收資訊。

「他們當時接收的是直接由他們指揮的程式碼資訊。因為她們在和太平洋地區的人員溝通…… 這些人所做的是觀察日本陸軍和海軍在太平洋上的活動,」梁伯雄說。

二戰期間,澳洲維州有280名適齡華裔澳洲男性(約占總人數45%)和15名適齡華裔澳洲女性(約占總人數4%)應征入伍。整個澳洲有「一千多名澳洲華裔男女應征入伍陸軍,200人加入了空軍。海軍只有15人。海軍不太願意接收華裔申請人,」

金家四兄弟的戰場傳奇

金家老兵西里爾 (左二)、亞瑟(左三)和雷蒙德(右一)晚年和其他兄弟姐妹合影。

來自維州卡斯特頓的金家,母親是出生於巴拉瑞特的華裔,父親來自中國廣東省。金家有四個兒子參加了二戰——西里爾、雷蒙德、亞瑟和占士,但只有三個活著回來。

他們的侄女卡特里娜·金·沃利開玩笑說,她是「家族裏的歷史學家」,因為在這些叔叔從戰場回來後,只有她總是好奇地問他們各種各樣「從沒人問過的」戰場經歷。

「我父親在我很小的時候就去世了,」卡特里娜說,「我很幸運有好些叔叔伯伯,我們家關系很親。」

她說,在這四個人中,西里爾跟她關系最為親密。西里爾是公路列車上的一等兵,在戰爭期間和部隊一起從澳洲中部向達爾文進發。

「他的澳洲戰友稱他為‘醫生’,因為他們生病時,他總是照顧他們,」卡特里娜說。

西里爾記憶最深刻的經歷發生在達爾文被日軍轟炸前一晚。

「當時他的部隊正向達爾文進發。夜晚降臨,他突然有一種感覺,讓大家在不到達爾文的地方露營。他讓大家停下來不要繼續走了,他們都以為‘醫生’在這裏要做什麽,」卡特里娜說。

「第二天早上就是達爾文被日本人轟炸的那個早上。如果[醫生]沒有阻止他們,他們都會在港口碼頭上。」

達爾文空襲被視為「澳洲的珍珠港事件」,是澳洲歷史上遭受的最大規模的外國軍隊襲擊。

金家的另一名兒子雷蒙德在兄弟中排行較小,18歲時就參加了空軍。

「他說,當時他們在歐洲上空像蒼蠅一樣損失了一架又一架飛機,他被送到貝拿拉,在那裏他學會了駕駛虎蛾機,那是一種小型飛機,」卡特里娜說。

「他在戰爭期間從來沒有機會飛行作戰,但他做好了準備。他說成為整個大環境的一部份很棒。他告訴我他開的這些東西和坦克,他去了新幾內亞,他去了加拿大,他去了倫敦協助駕駛飛機……他退役時是一名飛行中士。」

亞瑟(左)和雷蒙德分別加入了澳洲陸軍和空軍。

卡特里娜的另一個叔叔——亞瑟·斯坦利。但與西里爾和雷蒙德不同,亞瑟回來後從不談論戰爭。

「他被派到從巴瑞克帕潘到三大根的長途跋涉——科科達小徑。他唯一說過的是,因為他是亞裔,而當時正在和日本兵戰鬥,他最大的恐懼是當他擡起頭時,自己部隊的某個士兵會開槍射他,」卡特里娜說。

「他說他很害怕,因為你有黑色的頭發,那是他們首先會看到的。他們沒有戴那種寬大的軍帽,他對此非常焦慮。」

唯一一位參加了二戰但卡特里娜從未謀面的伯伯是占士·金,他也是金家最著名的二戰勇士。戰爭期間,占士在香港的英國陸軍地下援助小組工作,後來被日本人抓捕,歷經拷打,後遭處決。

「他和他的家人去了中國……當時他幫助被困在中國日占區的英國戰俘和其他盟軍士兵,」卡特里娜說。

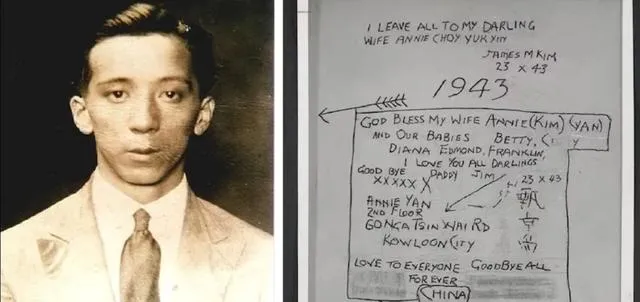

占士·金在1943年被日本人處決之前,在香港的牢房墻上寫下了他的遺囑。

臨刑之前,占士在香港臭名昭著的赤柱監獄牢房的水泥墻上寫下了他的遺書:「上帝保佑我的妻子安妮和我們的寶貝們、戴安娜、愛德蒙、富蘭古連,我愛你們,親愛的,再見,爸爸吉姆。1943年10月23日。」

他最小的兒子只有十個月大。

「他還保留了一份他的獄友名單和他們被處決的日期,」卡特里娜說。

如今占士長眠於赤柱國殤紀念墳場,由戰爭公墓委員會為他樹立墓碑作為紀念。

華裔澳洲人的貢獻很大程度上「不為人知」

澳洲歷史學家威爾·戴維斯 (Will Davies) 寫了一本書,名為【被遺忘的人】(The Forgotten),探討了澳洲歷史上經常被忽視的一部份——第一次世界大戰期間為英法聯軍在西線工作的中國勞工部隊作出的犧牲。

澳洲歷史學家威爾·戴維斯認為,華裔澳洲人的貢獻在很大程度上不為人知。

「我在法國的英聯邦戰爭公墓委員會德南考特墓地(Dernancourt Cemetery)找到了這些墳墓,在墻那邊,遠離盟軍士兵的墳墓。在我看來,他們已經被‘遺忘’了,從那時起,我就開始研究中國勞工,」戴維斯博士說。

「正是在研究和寫作這本書的時候,我去了墨爾本的澳華博物館,發現了一戰華裔澳洲軍人的事跡以及他們在第一次世界大戰中對澳洲軍隊的貢獻。」

他認為華裔澳洲人在戰爭中的貢獻很大程度上不為人知。

「我已經寫了六本關於一戰的書,除了比利·辛和他在加利波利的狙擊之外,我不知道澳洲軍隊中的華裔軍人及他們的貢獻,尤其像凱勒·尚這樣的授勛軍人,」戴維斯博士說。

盡管當時的征兵政策以種族為基礎,但一戰期間仍有超過200名華裔澳洲人應征入伍。但是這些有中國血統的澳洲軍人的確切人數可能永遠無法知曉。

達里爾·洛蔡 是來自昆士蘭州北部小鎮因尼斯費爾的第五代華裔澳洲人,他在陸軍預備役中服役了40多年,退休前獲得少將軍銜。他說,這表明澳洲一直是一個多元文化的社會。

「不管你的背景、你的種族、你的文化、你的血統,出生在澳洲,有一種自然的傾向,尤其是在澳洲的華人當中,自願捍衛澳洲的價值觀,」洛蔡少將說。

達里爾·洛蔡在陸軍預備役中服役40多年,退休獲得少將軍銜。

「我認為需要做的是,所有華裔澳洲人對澳洲發展的努力、犧牲和成就需要被廣泛傳播。當然,這包括那些在一戰、二戰和其他沖突中為他們所出生的國家入伍服役的華裔澳洲人,」洛蔡少將說。

戰爭的代價是「人性」

梁國祥和陳金爰對戰爭有著深刻的體會。

當二戰期間陳金爰在愛麗斯泉教授澳洲軍人莫爾斯電碼時,她的丈夫梁國祥正在六千公裏之外的中國與日本軍隊斡旋。

「他們在戰前就認識了,因為兩家人彼此熟識。我父親在澳洲和中國之間來往。他是在中國加入的二戰。我父親當時實際上不得不在日本人關閉港口之前逃離香港。因為作為抵抗組織的成員,我父親會被抓捕並殺害,」梁伯雄說。

戰爭結束後,他們才在澳洲團聚。陳金爰接受了政府提供的再教育機會,去墨爾本大學攻讀碩士學位。之後她在墨爾本大學和莫拿殊大學教了30多年法語,直到退休。

「我父親不像我母親那樣經常講到二戰。因為他看到了我知道我母親沒有看到的東西……母親不需要打仗。她不必拿起槍。我父親需要,」梁伯雄說。

但是在戰爭中痛失大多數大學摯友的梁國祥和與電波那頭許多同事生死相隔的陳金爰,對戰爭有著一些深刻而相同的領悟。

「首先是你永遠不要侵略另一個國家。你不能這麽做。這是不對的。其次,除非是解放戰爭,否則戰爭是完全錯誤的。是可怕的浪費,」梁伯雄說。

「付出的代價不僅僅是生命和金錢,還有人性,」他說。

他們對兒子梁伯雄的期望是他會遵循同樣的路線。

「你必須為自己的生存而戰,你要對一個想對你做可怕事情的國家奮力抵抗……但如果說你是在為你的任何政治派別而戰,或者你打算入侵另一個國家,不行,不行,你不能那麽做,」梁伯雄說。

在金家,四個參加過戰爭的叔伯如今都已去世了,卡特里娜把記錄她叔伯戰爭經歷的信件和照片整理成冊,做成了一本書,名為【我的金家歷史】

卡特里娜和她關系最為親密的叔叔西里爾。

「我60了。我真的想把一些東西傳給我的孫輩們。我知道下一代非常感激我這樣做,因為這樣的話這些故事就不會止於[我們這一代],」卡特里娜說。

「要了解前面的路,我們必須了解曾經走過的過去。我覺得要把這段歷史帶在身邊。

「一種自豪感,一種意識,能夠說‘我的家人來自這裏’或‘我家有一段很棒的故事’是一件美好的事情。」

讓孩子們「記住」先輩

每年澳新軍團日,悉尼人彭廣明和他的妻子都會前往迪克遜街的澳洲華裔退伍軍人紀念碑獻上一束花。他說這個星期天夫婦倆也會這樣做。

「戰爭展現了我們最好的一面和最壞的一面,」彭廣明說。

幾年前,彭廣明帶著他十來歲的兩個孩子前往土耳其的加利波利參加澳新軍團日一戰百年紀念活動。他說:「試圖在寒冷中徹夜保持清醒」只是「這些勇敢的靈魂所遭受的一小部份苦難」。

「我想讓我的孩子們感受和體驗我們澳洲青年在第一次世界大戰中、在加利波利經歷的一切……潮濕、寒冷、饑餓,遭遇槍擊,還有不得不爬上這些陡峭的山坡。」

「重要的是,要記住我們的先輩犧牲了多少生命,為了確保所有男女老少的和平與自由,」彭廣明說。

對於洛蔡少將來說,自從1960年他作為童子軍第一次參加了家鄉的老兵遊行以來,澳新軍團日就一直是忙碌的一天。

在過去的60年裏,洛蔡少將參加了全國各地的晨祈儀式,並被邀請在儀式上發表演講。他會在這一天和與他一起服役的工程師同伴共同參加布里斯本的老兵遊行,他也很喜歡應邀到許多學校為孩子們講述澳新軍團日的意義。

「我很肯定,從我的面部特征就能看出來,很明顯我是華人。我想我不必自己說,他們可以自己琢磨出來,」他笑著說。