論司馬相如在開發西南夷中的貢獻

吳明賢

摘要: 司馬相如在漢武帝時期先後兩次出使巴蜀,作【喻巴蜀檄】【難蜀父老】,準確地宣示了漢王朝的旨意,對開發西南夷作了政策上和理論上的闡述,安定了民心,取得了開發西南夷的成功,顯示了他卓越的政治才幹,同時對漢王朝經營西南地區、開通南絲綢之路也有著重大意義。

關鍵詞: 司馬相如;漢武帝;巴蜀西;南夷

司馬相如(約前179—前118年),四川蓬安人,小名犬子,後慕藺相如之為人,改名相如。文翁為蜀守,遣相如遊學京師,以文辭顯於世,景帝時曾任武騎常侍,客遊梁,作【子虛賦】,歸蜀依臨邛令王吉,娶卓王孫女文君。武帝好辭賦,因鄉人狗監楊得意的推薦得武帝召見,作【上林賦】,因以為郎,受到武帝的信任。武帝時期,曾兩次奉使西南,作【喻巴蜀檄】與【難蜀父老】,對祖國西南部的開發作出了重要的貢獻,本文嘗試論之。

司馬相如畫像(梅凱 作,四川省方誌館藏)

一

從劉邦建立漢王朝到武帝之時,「七十年間,國家亡事,非遇水旱,則民人給家足,都鄙廩庾盡滿,而府庫余財。京師之錢累百鉅萬,貫朽而不可校。太倉之粟,陳陳相因,充溢露積於外,腐敗不可食。」經濟繁榮昌盛,百姓安居樂業,國家空前強大統一。在此基礎上,漢武帝北征匈奴,以武力消弭邊患,開疆拓土,維護了國家的統一與穩定。其後對西南地區的開拓與發展,進一步拓展大漢王朝的疆域領土也就是必然的了。

漢代及漢以前,在四川西部、南部和雲南、貴州一帶居住著一些少數民族,被統稱為西南夷。這些地區的民族經濟發展既不平衡,亦相當滯後。其中部份定居,主要從事農業生產;大部份從事遊牧漁獵或半農半牧。「秦時嘗破,略通五尺道,諸此國頗置吏焉。」早在秦王朝時就已開通了西南夷,並設定郡守官吏進行管轄了。他們與巴蜀地區也都有著商業上的往來,關系較為密切。只是到了西漢初期,由於中央政權把註意力集中於內部的鞏固和北邊的安寧,因此和西南夷地區的聯系較少,暫時出現了空白。漢武帝建元六年(前135年),東越(閩越)趁機出兵攻打南越,南越告急,請求漢政府支援。漢武帝派大行令王恢率軍隊出豫章攻打東越。事情平息後,王恢派番陽令唐蒙去南越,通報有關情況,並借以顯示漢王朝的兵威。唐蒙出於制伏南越的目的,產生了開發西南夷的設想,並上書漢武帝說:

南越王黃屋左纛,地東西萬余裏,名為外臣,實一州主也。今以長沙、豫章往,水道多絕,難行。竊聞夜郎所有精兵,可得十余萬,浮船牂柯江,出其不意,此制越一奇也。誠以漢之疆,巴蜀之饒,通夜郎道,為置吏,易甚。

唐蒙認為從南方長沙、南昌往南越,水道阻絕,往往難通,不如由夜郎浮江而下,可出其不意;加上漢兵的強大,巴蜀的富饒,通道夜郎,為置官吏,這樣由制越進而開發西南就很是容易了。唐蒙的建議是根據他在南越吃到蜀地產的枸醬再調察其由蜀傳到南越的路線後才提出的,有充分的可行性。這一建議得到了漢武帝的支持,「乃拜蒙為郎中將,將千人,食重萬余人,從巴蜀筰關入,遂見夜郎侯多同。蒙厚賜,喻以威德,約為置吏,使其子為令」。夜郎周邊的小邑也貪圖漢王朝豐厚的物質賞賜,又認為距漢遙遠,道險難通,最終漢亦不能占有,因此也想暫且聽從唐蒙之約。於是漢就將這些地方統一置為犍為郡,受漢管轄。並征發巴蜀士卒修治道路,從僰道直指牂柯江。司馬相如亦向武帝建言,認為「西夷邛、筰可置郡」。加之當時唐蒙率領巴蜀的吏卒千人,並征發了萬余人轉運輜重,他這樣大規模地動用人力、財力,在當地百姓中引起了不滿與騷動,而唐蒙為此亦用軍興法誅殺了為首者,更使得「巴蜀民大驚恐」,人心浮動,地方不安。漢武帝聞聽這種情況,「乃使相如責唐蒙,因喻告巴蜀民以非上意」。【喻巴蜀檄】一文就是在這種情況下寫成的,是司馬相如出使巴蜀時釋出的政府文告。

由於司馬相如出使的幫助,終使唐蒙開啟了通西南夷的道路,「皆如南夷,為置一都尉,十余縣,屬蜀」,從而擴大了漢在西南的疆域。但在這一開發西南的過程中,漢王朝曾征發巴、蜀、漢中、廣漢四郡數萬的人力和財力開鑿道路,「數歲,道不通,士罷餓離濕,死者甚眾;西南夷又數反,發兵興擊,耗費無功」。於是在巴蜀地區的一部份年長而有聲望的人中,就產生了開發川西、川南地區無益的議論,甚至朝廷大臣中也有人反對,公孫弘在出使巴蜀返回朝廷後就「言其不便」,後又「數言西南夷害,可且罷,專力事匈奴」,妄圖動搖武帝開發西南的決策與信心。但另一方面,「是時邛、筰之君長聞南夷與漢通,得賞賜多,多欲願為內臣妾,請吏,比南夷」。川西南地區的少數民族酋長看到南夷與漢通的物質好處,又主動請求內附,要求漢中央政府像對待南夷一樣為之置吏。在此情況下,漢武帝征求熟悉西南情況的司馬相如的意見,司馬相如回答說:

邛、筰、冉、駹者近蜀,道亦易通,秦時嘗通為郡縣,至漢興而罷。今誠復通,為置郡縣,愈於南夷。

認為川西南地區道路易通,漢以前就曾經是中央王朝的郡縣,只是漢以後才廢棄。如果現在重新開通西南夷,為置郡縣官吏進行管理,那會比通南夷的好處更多。因而極力主張設郡置縣,開發邛、筰等蜀之西南地區。漢武帝認為司馬相如的意見正確合理,於是派遣司馬相如以中郎將的身份再次出使巴蜀,並為他「建節」,置副使,「馳四乘之傳,因巴蜀吏幣物以賂西南夷」。可見漢武帝對此是十分重視的。相如這次完成使命亦非常成功。【難蜀父老】一文就是司馬相如針對當時「蜀長老多言通西南夷之不為用,大臣亦以為然」的情況,「欲諫,業己建之,不敢,乃著書」,在第二次出使巴蜀時寫下的,是對蜀父老所做的說服教育工作,也是對朝廷反對開發西南夷的大臣的批判回答。從文中所言「漢興七十有八載」可知,時在漢武帝元光六年(前129年)。

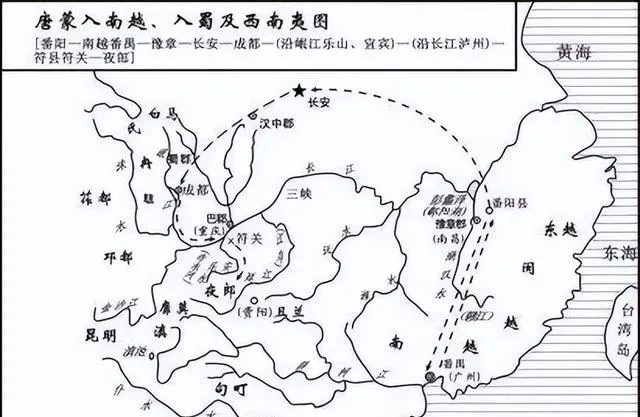

唐蒙入南越、入蜀及西南夷圖(圖片來源:封面新聞)

二

開發西南夷,自漢武帝開始,一直就是漢王朝的基本國策,直至漢末,未嘗改變。這既是出於漢王朝大一統的現實政治的需要,也是促進民族融合的歷史發展的必然要求。

西漢初,由於困於諸侯王內亂和防禦匈奴的南侵,漢王朝一度無暇顧及西南地區。但這並不等於漢王朝中央政府忽視或不重視西南地區。當中央王朝鞏固了內部的政權,對匈奴的戰爭取得了決定性勝利,解除了北方邊患的時候,開發西南夷就必然會提上議事日程,因為「好大喜功」是漢武帝此時的深層心理意識,開疆拓土則是他的進攻方略,西南夷地區則是他成就文治武功的又一個場地。毫無疑問,開發西南夷,不僅溝通了漢王朝與西南眾多少數民族的關系,促進了民族的大融合,而且更重要的是解除了西南邊患,鞏固了漢王朝大一統的局面,也滿足了漢武帝的自大心理和成就感。司馬相如【難蜀父老】【喻巴蜀檄】就清楚地揭示了這一時代的特點。蜀中父老不滿意於朝廷開發西南夷使「百姓力屈」「而功不竟」,認為「邛、筰、西夷之與中國並也,歷年茲多,不可記己。仁者不以德來,強者不以力並,意者其殆不可乎」。邛、筰、西僰等族與中原並存,歷史悠久,過去的仁德之君、強盛之國尚不能兼並他們,使之臣服。現在漢王朝卻「割齊民以附夷狄,敝所恃以事無用」,這是不可行的。司馬相如針對這種錯誤的論調尖銳地指出,「必若所雲,則是蜀不變服而巴不化俗也」,如果真像蜀父老所言,那巴蜀地區也將永遠處在蠻夷狀誌而不會變服異俗了。在此基礎上,他還進一步指出:

蓋世有非常之人,然後有非常之事;有非常之事,然後有非常之功。夫非常者,固常人之所異也。故曰非常之原,黎民懼焉;及臻厥成,天下晏如也。

他認為開發西南夷是與一般人所做的事不同,是「非常之人」所要做的一件「非常之事」,是武帝所要建立的「非常之功」。這種事情在開始階段往往不被百姓理解,甚至使百姓感到驚懼而反對,但一旦成功,則天下安定,造福於人民,受益於百姓。因而他竭力支持武帝的這項政策,認為「賢君之踐位也,豈特委瑣喔

拘文牽俗,修誦習傳,當世取說雲爾哉!必將崇論吰議,創業垂統,為萬世規。故馳鶩乎相容並包,而勤思乎參天貳地。」賢明的君主既不會拘守成法舊規,也不會媚俗從眾,他所追求的是發表博大的見解,高深的議論,開基創業,為後世樹立典範。他的胸襟應相容並包天下萬事萬物,他的思慮是如何成為一個參天貳地的英雄人物。如果天地間不能得到他的恩澤,他就要感到恥辱。這番議論,不僅對開發西南夷作了政策上的闡發和理論上的論述,為開發西南夷奠定了堅實的理論基礎和政策基礎,掃清了輿論上的障礙,而且準確地表達了漢武帝開疆拓土、經營邊陲四夷的雄心壯誌,維護了武帝的聲威和尊嚴。同時也安定了民心,為自己完成使命創造了有利的條件。此外,司馬相如還指出開發西南夷也給西南邊地人民帶來了好處,因而受到了邊地各族人民的熱烈擁護。他說:

夷狄殊俗之國,遼絕異黨之域,舟車不通,人跡罕至,政教未加,流風猶微,內之則時犯義侵禮於邊境,外之則邪行橫作,放殺其上,君臣易位,尊卑失序,父兄不辜。幼孤為奴虜,系縲號泣。內鄉而怨……舉踵思慕,若枯旱之望雨。戾夫為之垂泣,況乎上聖,又焉能已?

南夷之君,西僰之長,常效貢職,不敢惰怠,延頸舉踵,喁喁然,皆鄉風慕義,欲為臣妾,道理遼遠,山川阻深,不能自致。

這些「殊俗之國」,地處偏遠,交通阻塞,人煙稀少,經濟落後,文教亦不發達,故「邪行橫作」,內部極不穩定,因而人心思安,「聞中國有至仁焉,德洋恩普,物靡不得其所」,早就希望漢王朝中央政權不要遺棄他們,而要「拯民於沈溺,奉至尊之休德,反衰世之陵夷,繼周氏之絕業」,希望能解救他們,發揚崇高的美德,一反衰世的頹風,繼承周代盛世的事業。「使疏逖不閉,曶爽闇昧得耀乎光明,以偃甲兵於此,而息討伐於彼。」最後達到「遐爾一體,中外禔福」。使遠近連成一體,無論中原還是外族都享安福,真正做到大一統。可見,開發西南夷是深受西南邊地各族人民的擁護的,是深得民心的。

正因為如此,所以司馬相如才在批評唐蒙等人「發軍興制,驚懼子弟,憂患長老,郡又擅為轉粟運輸」,過度使用巴蜀民力的做法有違朝廷旨意的同時,又堅定地指出為開通西南夷而供奉財力也是臣子應盡的責任,嚴厲譴責了巴蜀父老不「急國家之難」的短視行為:

今奉幣役至南夷,即自賤殺,或亡逃抵誅,身死無名,謚為至愚,恥及父母,為天下笑。人之度量相越,豈不遠哉;然此非獨行者之罪也,父母之教不先,子弟之率不謹,寡廉鮮恥,而俗不長厚也!其被刑戮,不亦宜乎!

認為那些奉命調派護送使者至南夷的人自加傷殘,逃亡獲罪,累及父母,天下譏笑,其被刑戮,也是寡廉鮮恥,罪有應得。勉勵教育他們要「計深慮遠,急國家之難,而樂進人臣之道」,從大局出發,從國家的長遠利益出發,作出一些必要的犧牲,為國家所出應有的貢獻。可見,司馬相如為開發西南夷千方百計地對當地百姓進行著說服動員工作。這也是他兩次出使取得成功的重要原因之一。

三

漢武帝開發西南夷,司馬相如功不可沒,其在當時及對後世的影響也是巨大而深遠的。

司馬相如生活在漢武帝時代,以辭賦為武帝所賞識,深知此時的漢武帝好大喜功,急欲開邊拓土,作「非常之人」,建「非常之功」,成為「相容並包」「參天貳地」「創業垂統」的一代「賢主」,故投其所好,先後寫下了「勸百諷一」的【子虛賦】【上林賦】,歌頌武帝功德,盛贊漢王朝大一統的赫赫威勢和文治武功,成就了武帝文學侍臣的特殊地位。即如【喻巴蜀檄】【難蜀父老】這兩篇文章,設為問答,正面闡述開疆拓土是帝王創基立業的「非常之事」,表達自己的政治見解,「事昭而理辨」,排比鋪張,縱橫馳騁,「氣盛而辭斷」,誠如劉勰所說「文曉而喻博,有移檄之骨」,與他的其他賦作有相同的主旨和相似的風格。但他同時又出生於西南蜀地,從小耳濡目染,對西南巴蜀地區的政治、經濟、文化以至民情、風俗等皆甚為熟悉,對西南夷地區與中原地區的差異也就甚為清楚明白,故其對武帝開發西南夷的好處與意義的認識也就更為深刻,自然他也就成為了漢武帝開通西南夷、經營大西南政策的鼓吹者、支持者和執行者。他兩次出使巴蜀,受命於危難之際,代表朝廷,向巴蜀父老及百姓準確地宣示朝廷旨意,安定了民心,在開通西南夷的整個過程中起了決定性的重要作用,使開發西南夷取得了成功。據【漢書·司馬相如傳】載:

相如使略定西南夷,邛、莋、冉、駹、斯榆之君皆請為臣妾,除邊關,[邊關]益斥,西至沫、若水,南至牂牁為僥,通靈山道、橋孫水,以通邛、莋。還報,天子大悅。

這不僅使邛、莋、冉、駹、斯榆等皆歸順內附,成為漢王朝的臣子;西至沫水(今大渡河)、若水(今雅礱江),南到牂牁江(今貴州北盤江)的大部份地區(即今四川西南部及貴州大部)並入了漢王朝的版圖,而且又鑿通了靈關道(在今四川蘆山)、架起了孫水(今四川安寧河)大橋,官道可直通邛都(今四川西昌東南),加強了這些地區與內地的聯系,便於中央王朝對這些地區的管轄治理。司馬相如兩次出使巴蜀及開發西南夷的成功,顯示了他卓越的政治才幹,說明他並非只是一個沒有頭腦的風流才子和歌功頌德的辭賦家,而且更是一個具有遠見卓識的開邊功臣和政治家。所謂「西南夷發於唐蒙、司馬相如」,這個評價是正確的。【喻巴蜀檄】【難蜀父老】兩文則正是司馬相如這種政治才幹的具體體現。

自司馬相如兩使巴蜀開通西南夷後,漢王朝對該地區的開發經營便迅速展開。漢武帝先後在這一地區設定了犍為郡、牂牁郡、越西郡、沈黎郡、汶山郡、武都郡、益州郡等七郡,雲南、貴州及廣西等地皆納入了漢王朝的版圖。西漢王朝在「西南夷」地區正式設定的這七個「初郡」,開始實行與全國統一的郡縣制,既任命太守,同時又保留「部族」組織,加封土長為王、侯、邑長,實行由當地土長直接統治,由中央委派的太守監督土長的「以夷治夷」的「羈縻」政策,取得了很好的效果,「西南夷君長以百數,獨夜郎、滇受王印。滇,小邑也,最寵焉」。司馬貞【史記·索隱述贊】也說:「西南外僥……異俗殊風。夜郎最大,邛、莋稱雄。及置郡縣,萬代推功。」不僅穩定了西南邊疆,而且由於與內地加強了聯系,「巴蜀民或竊出商賈,取其莋馬、僰僮、髦牛,以此巴蜀殷富」。據【西京雜記】載:在司馬相如開發西南夷到雲貴邊地時,當時的「牂柯名士」盛覽,就曾求見司馬相如,虛心向其請教寫作辭賦的方法。司馬相如告訴他說:「合纂組以成文,列錦繡以為質,一經一緯,一宮一商,此賦之跡也。賦家之心,包括宇宙,總攬人物,斯得之於內,不可得而傳。」盛覽得到司馬相如的教誨後,透過自己的刻苦努力,得到了寫賦的真諦,也創作了【合組歌】【列錦賦】等作品。他回到牂牁後又積極從事教育工作,傳授學術知識,促進了當地文化學術的發展與繁榮。正如邵遠平【續宏簡錄】所說:「司馬相如入西南夷,土人盛覽從學,歸以授其鄉,文教始開。」

西南夷的開通,也開啟了南絲綢之路,進一步發展了漢王朝與東南亞及西域各國的經濟文化交流。在開發西南夷之前,漢武帝已派張騫開啟了通西域的北絲綢之路,即由長安至武威、敦煌,再到高昌、焉耆或再到鄯善、於闐的路線。這條燦爛的絲綢之路,無疑對東西方經濟文化的交流和古代世界文明行程起了積極的重要作用。與此同時,張騫又向漢武帝建議開發南絲綢之路,據【史記·西南夷列傳】載:

及元狩元年(前122年)博望侯張騫使大夏來,言居大夏(今阿富汗)時,見蜀布、邛竹杖,使問所從來,曰‘從東南身毒國(今印度),可數千裏,得蜀故人市。’或聞邛西可二千裏有身毒國。騫因盛言大廈在漢西南,慕中國,患匈奴隔其道,誠通蜀,身毒國道便近,有利無害。

漢武帝接受了張騫的建議,「間出西南夷,指求身毒國」,從而開辟了南絲綢之路。這條路線是由古蜀(四川成都)往滇(雲南)、驃(緬甸),通往身毒(印度)的交通要道。但此路的開通,亦全憑西南夷的開發才得以實作,若西南夷未入大漢王朝的版圖,未受漢中央政府的管轄與統治,則由蜀至驃的千裏之途就必然斷絕難行。南絲綢之路黃金大道開通後,在漫長的歲月裏,大批馬幫艱難地行走在這條古道上,源源不斷地運送著絲綢、琉璃、黃金、玉石、貝、茶葉、稻谷等物資,進行著頻繁的商業貿易與人員交流。這無疑加強了大漢王朝同東南亞各國之間的友好往來,促進了中外經濟文化的互相發展。大漢王朝透過南北絲綢之路吸納了東南亞及西域地區文明的許多精華,同時也向他們展示了中華民族的偉大創造力和華夏文明的燦爛輝煌,使東西方經濟文化在大漢王朝時期出現了前所未有的高峰,真可謂是「相容並包」「參天貳地」的「非常之功」了。

來源:四川師範大學巴蜀文化研究中心(原刊於【四川師範大學學報(社會科學版)】2008年第4期)

作者:吳明賢(1946年生,四川平昌人,四川師範大學文學院教授)

配圖:方誌四川