這個系列已經很久沒有寫了,對老家的回憶隨著時光的推移會越來越強烈。感覺要寫的太多,卻一時不知從哪裏下筆了。

這兩天看到有人在為莫大作家的一番演講爭得不亦樂乎,我也看到了那個演講的影片。演講中對他們山東老家有一段描述,說他們十五歲了還沒有衣服穿,光著屁股去上學,結果把師笵畢業的女老師嚇哭了。有的人說他在撒謊,當年根本不可能有這樣的事,有的人說他說的是事實,當年就是這樣。

我不能確認他對他老家(山東高密)的描述是真是假,但我對我的老家還是有點記憶的。前一篇我講了老家的吃,今天就來說說我在老家時的穿。

我是1971年左右從四川油田回到老家的,剛回去的時候當然穿的是帶回去的衣服。後來我祖母就開始給我和弟弟做衣服和鞋子穿了。

先說鞋,印象最深的是村裏的女人們幾乎都會納鞋底,我們常常可以看到村裏的女人們三五成群聚在一起,一邊諞閑傳,一邊納鞋底。做鞋底時的步驟大概是這樣,先找來很多不用的布料,再找來鞋樣。鞋樣是分大人小孩的,就是紙剪出的鞋底的輪廓。用紙復制一個鞋樣(原始的鞋樣會妥善保存起來以後再用)然後把第一層布料按鞋樣剪出外形,在上面塗一層漿糊把第二層布料粘上去,布料有可能很細碎,每一層都可能是很多塊布料拼出來的。粘的時候不用粘得很結實,也不用拘泥於鞋樣的形狀。勤快和手巧的人會多用些布,鞋底沾得厚一些結實一些。厚度足夠之後,用剪刀按照鞋樣的輪廓修剪好,這就是鞋底的雛形了。在這個雛形的兩邊會用整塊質地稍好一些的布料覆蓋上,然後開始納鞋底。

納好的鞋底

納鞋底絕對是個力氣活,成人的鞋底多層的布料加上漿糊一般有一厘米左右,小孩的鞋底略薄一些。用針是絕紮不透的,女人的都是用粗針穿上粗線(你要把那線叫作細繩也可以,我印象裏線徑大約有兩三毫米),先用錐子在鞋底上紮一個眼,再用針把錢帶過去,並用力拉緊。每一針都要如此。你可以想象一只鞋底上百個針眼都要這樣操作的繁復狀況。女人也有拿鞋底的作工來比較的,手巧勤快的納出的鞋底針腳細密整齊,鞋底結實耐穿;懶惰粗心的女人納出的鞋底針腳粗疏隨意,鞋底松垮易壞。因為整只鞋底基本上一線到底,在穿線時,女人們要連續把很長的線拉過去,拉線時發出的哧哧聲,至今我還感覺就在耳邊。

錐子

鞋底納好以後,就是鞋面,那也是有紙樣的。通常是用兩層到三層布按鞋面的樣子剪好,再和鞋底縫和,縫和的過程叫緔鞋。

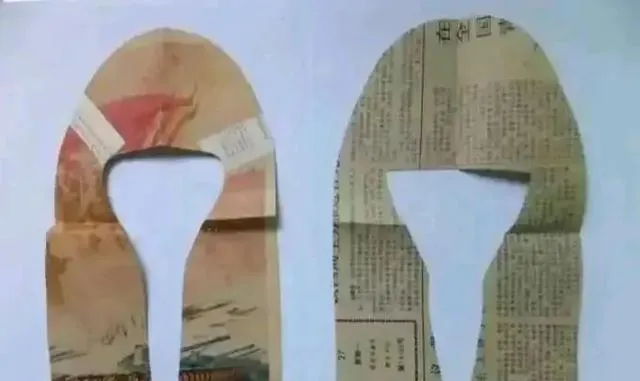

鞋面紙樣

家鄉的布鞋鞋面男孩的多數是黑色,女孩的顏色和樣式會不一樣,她們的會有鞋襻。布鞋穿起來很舒服,如果鞋底做工紮實,穿很長時間也不會壞。

更小的幼兒穿的鞋子就更漂亮一些,我就親眼看到我奶奶做的小老虎鞋(下面有圖),老虎鞋除了前面做成小老虎的樣子,鞋幫上還應該繡上圖案,我記得比較清楚的是繡一顆小蔥的圖案。這個寓意應該很清楚,當然是期望小孩聰明伶俐的意思。

男式布鞋

女孩的花布鞋

小小孩的老虎鞋

在陜西老家,除了布鞋,夏天我們還穿另一種鞋一麻鞋。

麻鞋的鞋底和布鞋是一樣的,不過鞋面是用真正的線繩編織出來的。不知道麻鞋樣子的人可以想像一下,當年紅軍的草鞋鞋底用布料納出來,鞋面是用線繩編織出來的就可以了。

網上找到的麻鞋圖片,這個鞋底已經升級了,防水性更好

當時穿的麻鞋和上面這張圖片中的鞋幾乎一模一樣,不過當時基本沒有這種純白的顏色,尤其是前面那朵絨球。一般都是紅或藍色,編織麻鞋的繩子也一般是有顏色。我離開老家回到油田後,我奶奶還給我做過麻鞋寄過來。上技校時住校,我還帶到學校穿過,很多同學沒見過我那雙帶著兩朵藍色絨球的,藍色細繩編織,手工納底的鞋子,很是驚訝了一番。

而大人們的麻鞋除了上面這種樣子,還有一種看起來更結實的樣子:

大人們常穿的另一種麻鞋

大人們穿的這種麻鞋沒有前面那朵絨線球,比前而那種顯得更結實,幹活更方便。記憶中的的鞋和圖片中略有不同的是鞋前面那部份,當年老家大人們的鞋是用很多層布做的,很硬很結實(好象有的地方把那部份叫牛鼻子),走起路來那怕踢到石頭上都不會傷到腳。這兩種麻鞋有一個共同的優點就是輕便透氣,吸汗涼爽,穿著舒適。我們這個年紀的很多人當年穿過那種塑膠涼鞋,塑膠涼鞋不吸汗,小孩子穿久了就是一股汗臭味。而麻鞋沒有這個缺點,即使與現在我們常穿的皮涼鞋相比,麻鞋仍舊有一些不可替代的優點。汗腳和穿不慣皮涼鞋的兄弟們完全可以搞一雙這鞋來過夏天。

至於身上的衣服,除了極少部份成衣和扯布請裁縫做之外。就是我奶奶給我和弟弟親手縫制的了。當時我和弟弟跟著奶奶在老家生活,父母在油田工作,家裏條件算是比較好的。父母會隔一段時間寄一些衣物回來給我們。但給我留下最深印象的還是奶奶親手給我的做的衣服。奶奶給我們做衣服是從紡線開始的,我和弟弟還跟著奶奶學過紡線。

我們家閣樓上就放著一架紡車,大概樣子是這樣的:

紡車

紡線的,要先把棉花搓成一根根棉條,棉條長度大概一只手掌能握住就行。紡車左手邊的軸上插上一顆紡錘,紡錘有一個突出的尖端,右手開始轉動紡車時,紡錘也跟著轉起來。左手把棉條的一端輕輕達在紡錘的尖端上。轉動的紡錘就會把棉花繞成一股細線,這時要掌握好力度,左手向把棉條的後拉,一股細細的棉線就源源不絕地從棉條裏被抽出並纏繞在紡錘上了。左手上場到最高位置時,又要慢慢回到靠近紡錘的位置,然後再上場。這期間右手的轉動不能停,全靠左右手輕重緩急的配合,一根棉條就在這一起一落間變成了紡錘上的棉線。我和弟弟看著奶奶變魔術一樣把一堆棉花紡成堆細線,也躍躍欲試,奶奶也手把手教過我們,但畢竟是小孩,又是小男孩,這方面大概終究是不太行。就只記得,我們要麽是左手後揚得太快,把線拉斷了,要麽是左手後拉得太慢,把線紡成個棉圪塔。總之,顧左顧不了右,顧快顧不了慢,除了被奶奶曬笑之外,一事無成[大笑]。

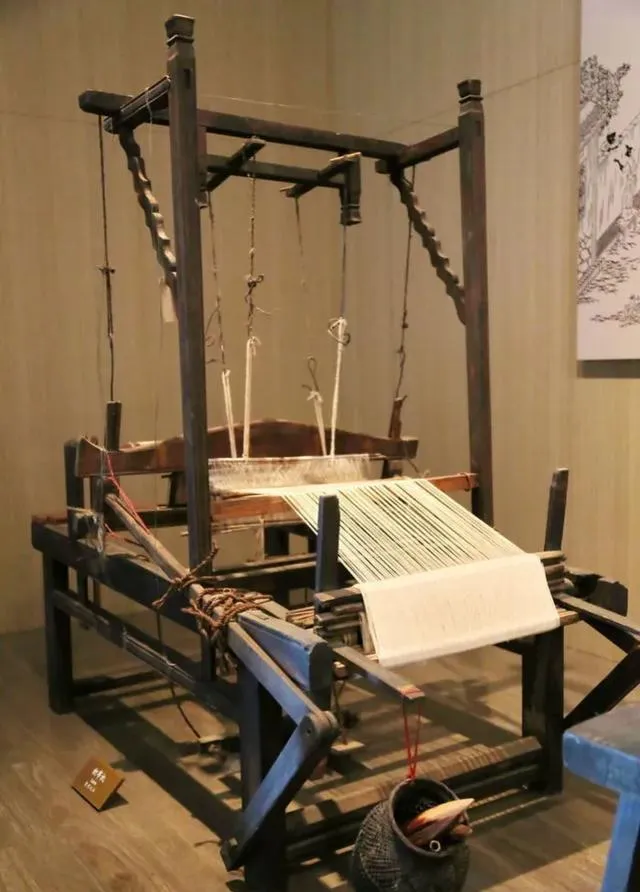

線紡好以後,就要用到織布機了,就是下面這張圖的樣子:

織布機

我記得我奶奶是先在院子裏插了兩排竹纖子,然後把線並排繞到纖子上,至於怎麽安置到織布機,就想不起來了。

棉線在織布機上先裝的是經線,而緯線就要一梭一梭地織進去了。織布機上的經線是兩部份,一上一下。織布的時候人坐在織布機上,左右手在經線的兩側,手裏有一只梭子,就是下面這張圖裏的樣子:

織布的梭子

梭子裏帶著一根緯線。開頭是這樣,梭子由左手扔出,在上下經線之間的空間穿過,右手接住校子,雙腳踏下織布機的踏板(踏板是兩個,一左一右,一上一下),經線交錯一次。一根緯線就被織進去了。右手按住梭子,準備下一個向左扔梭子的動作。空閑的左手在腳踏下踏板的瞬間,扳動橫在經線間的一塊壓緊板把剛剛織進去那根緯線壓緊。這一個功作完成後,右手再把梭子扔出來,穿過經線,左手接住。這樣一左一右,周而復始地把布織出來。具體一織一匹布要用多了長時間我已經記不得了,但有一點可以確定就是這織布的速度和質素也取決於織布者的協調性和體力。聰明靈巧的人肯定織得又快又好,蠢傻愚笨的肯定是又慢又差了。現在想起來讓能熟練操作織布機的人,去開手動擋的汽車肯定沒問題。可惜我奶奶雖然坐過汽車,卻一生卻無緣摸一下方向盤,假設她有這機會,我相信汽車的方向盤油門離合器在她手裏一定隨心所欲[大笑]。

當然,我和弟弟也上織布機去體檢(雖然那時還不流行體驗這個詞)了一番。結果不是踏板踩快了把梭子卡在了經線中面,就是扔梭子用力過猛把緯線搞斷了[黑臉]。

織好的布有純白色的,奶奶會用染料把布染成藍色或其它顏色。那的候商店已經有買染料的,我記得是一個小塑膠袋,粉狀的。把染料到進水裏,和布一起在鍋裏煮。上色後洗幹凈晾幹,棉花到布的整個過程就完成了。

也有一種工序是織布之前就把線染色了,這樣織出來的布就有了變化。如果只是經線顏色有變化,織出來的布花色是條紋狀;如果同時緯線也有變化,織出來花紋就是格子狀。織單色或條紋布,用一支梭子就夠了,織格子就要用兩是或兩只以上的梭子,當然工藝要復雜一些了。

織好的棉布

棉布織好以後就是裁剪和縫紉了,那個過程過於復雜,已經不是當時的我能理解的了。長大後有段時間我也對媽媽的服裝裁剪書產生過興趣,但始終不得其門而入[捂臉]。這裏就沒法再講了。

純棉衣服穿在身上很舒服,但也的兩個難以克服,一是縮水嚴重,二是易皺。我記得我的衣服洗完以後,奶奶有的會用米漿漿一下衣領(不是經常這樣做),衣領位置就會挺括些,但是下次一見水,就又會變得軟塌塌的了。

當時村裏的人們,絕大多數穿的是這種自己織布做的衣服。當然新舊程度就各有千秋了,衣服上打補釘也常見,並不因為衣服上補釘的多少而難為情。而我本人在參加工作之後,也還自己動手補過衣服。

關於穿衣,也有一個難以回首的記憶,現在想起來也感覺有些五味雜陳[可憐][酷拽]!

有一年六一兒童節。小學生嘛,感覺應該穿得隆重一些,早晨上學前我就把從油田回來時帶的一件白襯衣和藍色長褲穿上了。知道的人應該明白這是那時的城市和廠礦的少兒在節日常見的穿著了,節日的時候老師也會提前要求大家盡可能統一一下,但是誰知在農村這穿著竟然出圈了。

我剛一出門,一群看到我的同學和非同學就圍著我怪叫起哄,仿佛我是一只怪物一樣。去學校的一路上,我簡直難堪死了,如果不是怕遲到我會立即回去換掉這身衣服。

到學校後,我這一身上白下藍的衣服依舊十分紮眼。那些平時關系不錯的同學此時也似乎刻意要和我拉開距離,我感覺因為這身衣服被孤立了[可憐]。

開完兒童節的慶祝會後,我去廁所解手,讓我萬萬沒有想到的事發生了。

大概在就進廁所之前就有不只一個人在註意和跟蹤我,當我走進去剛剛站住時,正對著我的蹲坑一聲巨響,一塊巨大的土塊從廁所後面扔進類池,糞便四濺。我首當其沖,衣服上立即汙漬斑斕,我旁也有同學跟著遭了殃。隨即聽見外面傳來一陣哄笑和跑遠的腳步聲。一種生所未遇的屈辱感瞬間籠罩了我,那時如果我能找到這個扔土塊的人,我相信我會宰了他!可當時既沒有人敢站出來指認也沒有人站出來承認,因為不確定這是不是本班同學幹的,我們的班主任老師對這事也只是吼了幾句,最終是誰策劃和實施了這場惡作劇,至今是謎。我和那幾個一同遭殃的同學只能含著眼淚在眾人嘲弄的目光中回家重新換衣服。當然,那個六一兒童節留給我們的就只剩難堪和痛苦了。