原文刊載於【全球傳媒學刊】2023年第6期「老年與傳播」專欄。

作

者

鐘智錦:中山大學新聞傳播學院教授。

紀曉玉:中山大學新聞傳播學院博士研究生。

黃佰全:中山大學新聞傳播學院碩士畢業生。

概

要

【摘 要】 智能電話依賴作為數碼實踐中功能失調的表現,在銀發人群數碼融入過程中時常發生。本研究使用結構方程式模型對銀發群體智能電話依賴的形成機制進行分析,旨在闡釋數碼化社會中銀發群體的數碼融入實踐及其伴隨的數碼福祉問題。研究發現,情感因素(孤獨感)對銀發群體智能電話依賴的直接關聯是最穩定的,動機因素對智能電話依賴的直接影響存在內部差異,社會規範、表達需求、資訊需求、娛樂需求的直接效果顯著,但社交需求不顯著,並且上述因素在不同人口特質的銀發群體中,作用機制有所差異。研究還討論了智能電話使用程度的中介效果,發現智能電話使用程度在表達需求和智能電話依賴之間具有穩定的中介效果。

【關鍵詞】 銀發群體;智能電話;數碼福祉;數碼依賴;使用動機

一、引言

「智能電話依賴」指的是因使用智能電話而產生的一種心理依賴狀態,並伴隨行為上癮的癥狀(Turel et al.,2011),是數碼依賴(digital dependence)的一種表現。個體難以控制自己對智能電話的使用,並因此導致一系列消極後果,例如疏遠現實人際關系、記憶力和註意力衰退等。過往的研究常從負面視角批判人們的數碼依賴行為,主要觀察物件是一般人群、青少年、大學生,缺乏從數碼福祉視角對銀發群體的數碼依賴現象進行特殊觀照。

銀發群體通常被視為「數碼弱勢群體」。老齡化社會和數碼化社會同時到來,加深了銀發群體和數碼環境的羈絆。一方面,數碼技術在社會各個環節中的深度嵌入,為銀發人群營造了主動或被動加入數碼實踐的社會環境。另一方面,相當一部份銀發群體仍面臨數碼融入的困境,「數碼排斥」的窘境屢見不鮮,一些老人的數碼生活並沒有帶來真正意義的社會融合,反而擴大了數碼鴻溝,甚至出現銀發群體內部的數碼區隔。此外,數碼化生活方式促使他們調整業已形成的生活習慣,被迫適應新的交往形式,面臨著其他一般群體沒有的境況。

從現實表現看,50歲及以上的銀發群體成為流動互聯網流量增長的重要群體(Quest Mobile,2023),對互聯網的使用程度日漸加深。從「數碼邊緣人」到「數碼依賴者」,銀發群體的數碼實踐對映出社會數碼環境與人的關系問題,這既反映出當代社會成員面臨的普遍問題,也指示著當下銀發群體數碼融入過程中面臨的特殊問題。

盡管數碼素養較為薄弱,但銀發族心智成熟、人生經驗豐富、自律性較強、對身體健康也十分關註,他們的數碼依賴究竟有何特殊之處?又是什麽原因導致他們出現數碼依賴?他們的數碼依賴又如何影響數碼福祉?本研究認為,有必要從銀發群體追求數碼福祉的動機角度分析導致數碼依賴的原因,以期能夠更綜合、客觀地看待促使銀發群體大批湧入網絡世界並產生智能電話依賴的本質因素,深入理解這部份群體在角色轉型生活中的適應情況和心理健康問題。

二、文獻回顧

(一)數碼福祉理論

數碼福祉(digital wellbeing)是一個新興概念,涉及螢幕使用對使用者幸福感的影響,用來理解數碼媒體使用與生活總體滿意度之間的平衡(Gui et al.,2017),也被認為是對當代社會中技術過度使用和媒介依賴等社會挑戰的回應(Lynch,2021)。

數碼福祉是「在移動連線所獲得的利弊之間實作最佳平衡的主觀個人體驗」(Vanden Abeele,2021),強調數碼媒介使用帶來的滿足感(Büchi,2021;Vanden Abeele & Nguyen,2022),以及數碼媒介使用和獲取福祉之間的平衡問題(Vanden Abeele,2021;Prakash,2023),特別關註數碼媒介如何影響個人的情緒、社交關系、自我意識和總體生活滿意度。數碼福祉有時也會被理解為「數碼幸福感」,並與「主觀幸福感」(subjective well-being)概念發生混淆。主觀幸福感是人們對生活質素的自我評價或聲明(Diener et al.,2018),強調在快樂和滿足感方面的幸福,並未考慮在數碼背景下幸福感的特殊含義(Ong et al.,2021)。數碼福祉則更具體地指向了數碼實踐領域,被一些學者認為是觀察人類幸福感的新興維度,能夠維持或提高主觀幸福感(Braghieri et al.,2022)。

值得註意的是,數碼福祉不僅指從數碼媒體使用中獲得的愉悅感,還強調使用者利用技術實作生活目標的能力。它涉及到自我認知、社會期望以及使用者有意識地利用網絡空間促進個人成長和社會交往(Prakash,2023)。在這一過程中,個體致力於達成數碼媒介使用和自身需求或情感狀態的平衡。因此,數碼福祉高的使用者更能夠控制螢幕使用帶來的負面影響,同時還能獲得一系列好處,表現為實作社交環通度,獲取社會支持,獲得線上資訊和建議,減少社會隔離等。

從國外數碼福祉研究的情況看,心理數碼福祉研究是目前關註的重點。根據Büchi(2021)的觀點,心理數碼福祉研究側重於以螢幕使用時間為自變量,抑郁或焦慮等指標為因變量進行概述,重視網絡成癮、智能電話成癮等數碼媒介實踐的影響。大量證據表明,在人們對流動互聯網依賴性日漸增長的環境中,過度使用社交媒體和依賴網絡環境會影響人際聯系和社會聯系、心理健康和身體健康,增加抑郁、焦慮、孤獨和自殺等風險,以及背痛、肌肉骨骼問題和肥胖等風險(Mathew et al.,2023;Dutt,2023),消耗數碼使用者的幸福感,威脅數碼福祉。

(二)數碼福祉與銀發群體的數碼依賴

目前,數碼依賴現象已經發生在全球各地,新型冠狀病毒大流行再次加深了數碼使用者的數碼依賴程度(Beaunoyer et al.,2020)。因此,數碼依賴不僅是全球面臨的一個普遍問題,更是影響人類數碼福祉的重要問題,對數碼依賴的研究對人們認識和理解數碼福祉、平衡自身數碼化實踐具有重要推動意義。

數碼依賴指「一個人持續且無法控制地使用數碼器材,並對其產生高度依賴」(Gonçalves et al.,2023)。在很長一段時間裏,人們對數碼媒介「依賴」的描述總是和「上癮」緊密聯系在一起,納入「耐受性」和「戒斷」等概念來解釋日常生活中越來越常見的數碼依賴。除此之外,一種更客觀的視角是「功能失調說」。功能失調可以被視為一種應對生活困境的補償性策略(Kardefelt-Winther,2014)。例如,在數碼空間中過度追求娛樂或情感慰藉,以逃避現實困境等。這與數碼福祉強調的平衡媒介使用和追求幸福的說法在某種意義上不謀而合,有利於深刻地理解數碼依賴的本質。

從目前的數碼依賴研究來看,「動機」在解釋數碼依賴方面發揮著更重要的先行作用(Sun et al.,2008)。銀發群體在經歷了身體衰老、工作狀態改變、家庭結構變化之後,面對社會技術革新,認知能力、接受能力、對新事物的適應力和自我控制和調節能力都相對較弱(Saboor et al.,2015),自我感知的孤獨感更強,對社會關系的滿意度和社會參與的積極性更低(伍麟、張莉琴,2022),常會感到迷茫不安。而大量研究表明,使用互聯網或移動智能器材能夠幫助銀發群體在網絡空間中實作主體建構性,拓寬人際網絡和獲取社會支持,提高生活質素和幸福感,以及減少孤獨感等(He et al.,2020;姜照君,2022),這些都可能成為銀發群體智能電話依賴的促成因素。

(三)銀發群體的智能電話依賴的動機因素與情感因素

數碼福祉研究為理解數碼依賴提供了理論基礎,Prakash(2023)認為數碼使用者的個人因素和社會因素能促進數碼使用者對螢幕使用達成平衡,Gui等(2017)也指出,人們對數碼媒體的使用是以社會規範和對數碼環境中「好」的期望為框架的。社會規範和個人期望有助於數碼使用者在數碼實踐中感到舒適和滿足,獲得數碼福祉,本研究正是據此來考察銀發群體數碼依賴的形成因素。

1. 內部動機因素:個人期望

個人期望是「數碼使用者有意識地利用數碼技術促進個人成長和社會交往,實作生活目標」,反映了人們追求數碼福祉的內在動機。媒介依賴理論(Media Dependency Theory)作為理解數碼使用者和數碼媒介之間依賴關系的經典理論(Ball-Rokeach,1985,1998),將個體從事數碼實踐活動的動機劃分為理解(understanding)、趨向(orientation)、娛樂(play)三個維度。理解意味著獲取對自己和社會世界的深入認識,趨向意味著獲取關於個人行動的指導和與社會互動的資源,娛樂意味著獲得放松和娛樂以及實作對日常問題或緊張局勢的幻想性逃避(Jung,2017)。這三個維度對個人福祉都至關重要(Ball-Rokeach,1985),也是導致銀發群體數碼依賴的重要動力。

「理解社會世界的需要」意味著深入認識自己和社會世界的需求,即驅使個體獲得外部訊息的動機。老年人能夠利用數碼技術獲得生活資訊和健康知識(伍麟、張莉琴,2022),提高在數碼世界中的幸福感。在世界風雲變幻的背景下,銀發群體的人生經歷往往伴隨著時代的變遷,關心國際國內大事是這一代銀發群體的重要特征。數碼時代通訊的發達令他們能夠隨時了解社會時事,茶余飯後的談天論道也加深了他們了解社會的需求。

「趨向」來源於「進行有意義和有效行動的需要」(Ball-Rokeach,1985),這在一定程度上意味著對表達需求和社交需求的重視,因為表達即在傳遞意義,社交則是構成人類基本生活的行動。網絡空間的自我表達能夠幫助老年數碼使用者在數碼空間整飾自我印象,獲得自我存在感和滿足感。一項對老年數碼使用者的研究表示,大多數老年使用者都會主動在其社交主頁分享個人資訊,包括個人照片、觀點等內容(Hutto et al.,2015)。此外,數碼媒體有助於維持和加強老年人與遠近聯系人的現有關系,包括利用數碼媒體進行協調、保持聯系和閑聊等(Quan-Haase et al.,2017)。

娛樂常被理解為對日常問題或緊張局勢的一種幻想性逃避。一些研究指出,老年人的數碼實踐很少以經濟獲利為目的,很大程度上是為了消遣娛樂和獲得精神愉悅(Wang,2019;伍麟、張莉琴,2022),娛樂和享受無疑是追求數碼福祉的一種典型表現,娛樂需求可能會顯著增加個體的智能電話使用時間,進而提升智能電話依賴的概率。

2. 外部動機因素:社會規範

社會規範是一個社會組織內成員所共有的行為規則和標準,規範著社會人與人之間的關系(Magill et al.,1995)。過往研究證實了群體影響對個體接觸智能電話是重要的外部環境。當個體有較高的社會融入動機時,在身邊人的影響下,個體更有可能使用智能電話,甚至形成依賴(Salehan & Negahban,2013)。對銀發群體而言,這一現象通常表現為在家人、朋友的要求下,銀發人群逐漸學會使用智能電話,以便維持社交聯系,保障出行、醫療、購物等日常生活環節的正常進行,在這個過程中,有可能出現老年人對數碼器材的依賴。基於智能電話內外部動機的共同作用,本研究提出以下研究問題:

RQ1: 銀發群體使用智能電話的動機因素(資訊需求、表達需求、社交需求、娛樂需求、社會規範動機)分別如何影響智能電話依賴的發生?

3. 情感因素:孤獨感

伍麟、張莉琴(2022)認為,進入老年階段,人的社會關系將會逐步萎縮,與外界社會逐漸脫節,社會孤立感加劇,更容易感到精神孤獨,這可能會引發老年人自我封閉、空虛無助,嚴重的還會顯露抑郁和自殺傾向,而數碼技術為紓解銀發群體的精神孤獨提供了幫助。研究顯示,銀發群體可以利用數碼技術與外界保持溝通,從而減少物理隔離引發的社會孤獨(洪建中等,2015),增強自我效能和形成積極的生活體驗。Ashaari等(2021)指出,老年人在社交媒體使用中一個十分重要的動機就是抵禦孤獨,Abacı等(2013)則發現銀發群體的數碼媒介使用時長、孤獨感等與數碼依賴之間存在相關關系。基於此,本研究將孤獨感視作影響銀發群體使用智能電話和形成依賴的一種重要情感因素,提出以下研究問題:

RQ2: 銀發群體的情感因素(孤獨感)如何影響其智能電話依賴的發生?

綜上,本研究從數碼福祉視角和銀發群體數碼依賴的動機因素和情感因素出發,分別討論上述六種因素對銀發群體智能電話依賴的直接影響。此外,由於過往多項研究都認為智能電話使用程度在中間起到了推動作用,本研究還討論了上述因素分別透過智能電話使用程度對智能電話依賴的間接影響,以及不同人口特質下銀發群體智能電話依賴的形成機制差異,從而深刻理解數碼化社會裏銀發群體的數碼融入實踐,為理解銀發人群智能電話依賴提供新的觀察視角和可能的緩解策略。

三、研究設計與變量

(一)數據來源

本研究采用問卷調查法,問卷透過線上和線下渠道共同收集,線上渠道主要是問卷星平台,結合樣本服務和滾雪球抽樣進行收集;線下渠道透過方便抽樣法,在佛山市南海區某鎮老年人活動密集區域發放問卷,對其中教育程度較低、文字辨識能力差的老年人,研究者聽其口述代為填寫。研究共收集問卷495份,其中線上問卷302份,線下問卷193份。剔除無效問卷後,共獲得有效問卷431份(50.1%為女性,年齡中位數在56~60歲之間,沒有受過教育和受過小學教育的老年人占比分別是31.8%、29.2%,非獨居老人占比91.7%),有效回收率為87.1%。

(二)變量測量

智能電話依賴。參考Kwon等(2013)和蘇雙等(2014)的量表,智能電話依賴包含五個題項:「因為用(玩)手機,我在生活或者工作中上很難集中精力;用(玩)手機時,我的手腕或頸椎感到不舒服;如果不能用(玩)手機,我會覺得難以忍受;我會不斷地看手機,以免錯過手機上的資訊;家人和朋友等人曾告訴我,我用(玩)手機太過頭了」(1=完全不同意,5=完全同意),智能電話依賴的Cronbach's α 系數是0.924。

智能電話使用動機。智能電話使用動機分為外部動機和內部動機。其中,外部動機參考Graupensperger等(2021)對社會規範的測量,題項包括「我的家人們/朋友們/鄰居們都曾對我說過,我應該學會並使用手機上網」(1=完全不同意,5=完全同意)。內部動機參考Wang等(2018)的研究,將內部需求分為資訊需求、表達需求、社交需求和娛樂需求四個維度,每個維度均由三個題項構成。資訊需求的測量包括「我覺得我需要透過手機上網來了解最新的資訊和資訊/了解社會動態以便知道社會上發生了什麽/獲取、學習更多的知識」,表達需求的測量包括「我覺得我需要透過手機上網來更新自己的生活動態/讓朋友們多了解我一些/表達自己對一些問題、一些事件的想法」。社交需求的測量包括「我覺得我需要透過手機上網來認識一些新的朋友/保持和家人或者朋友的聯系/了解家人和朋友們的最新動態」,娛樂需求的測量包括「我覺得我需要透過手機上網來找一些樂子,娛樂自己/放松自己的心情/打發我的時間」。其中,外部動機和內部動機的Cronbach's α 系數分別是0.914、0.957,資訊需求、表達需求、社交需求和娛樂需求的Cronbach's α 系數分別是0.938、0.912、0.804、0.920。

智能電話使用程度。參考Ramón-Jerónimo等(2013)的研究,使用題項「過去一周,您平均每天用手機上網的時間大概是?(1=1小時以下;2=1~2小時;3=3~4小時;4=4~5小時;5=5小時以上)」

孤獨感。參考Hays和Dimatteo(1987)以及周亮等人(2012)的孤獨感量表,題項包括「我感覺自己在需要時,沒有可以尋求幫助的人;我感到自己被別人冷落;我感到其他人和自己疏遠了;雖然身邊有人陪我,但我感覺到沒人關心我」(1=從不,5=總是)。孤獨感的Cronbach's α 系數是0.916。人口統計學變量包括年齡、性別、教育程度和居住情況(是否獨居)。本研究使用Amos估計結構方程式模型(見圖1),以驗證不同動機因素或情感因素對智能電話依賴的影響效果。

四、研究發現

(一)基準分析

主要變量之間的多重共線性檢驗顯示,變量之間不存在多重共線性問題,並且,各主要變量與銀發群體智能電話依賴之間均具有顯著的相關關系和回歸關系(見表1)。

(二)模型擬合度分析

考慮到人口特質對智能電話依賴程度的影響,本研究對不同年齡、性別、受教育程度、居住情況的銀發群體進行了細化討論。本研究以60歲作為年齡界限,將銀發群體劃分為中老年組( n =281)和老年組( n =150);性別按照自然性別劃分為男性組( n =215)和女性組( n =216);受教育程度按照是否接受過掃盲班及以上教育劃分為未受教育組( n =137)和已受教育組( n =294);居住情況按照是否獨居劃分為獨居組( n =40)和非獨居組( n =391),以探索不同人口特質下銀發群體智能電話依賴形成路徑的差異化表現。

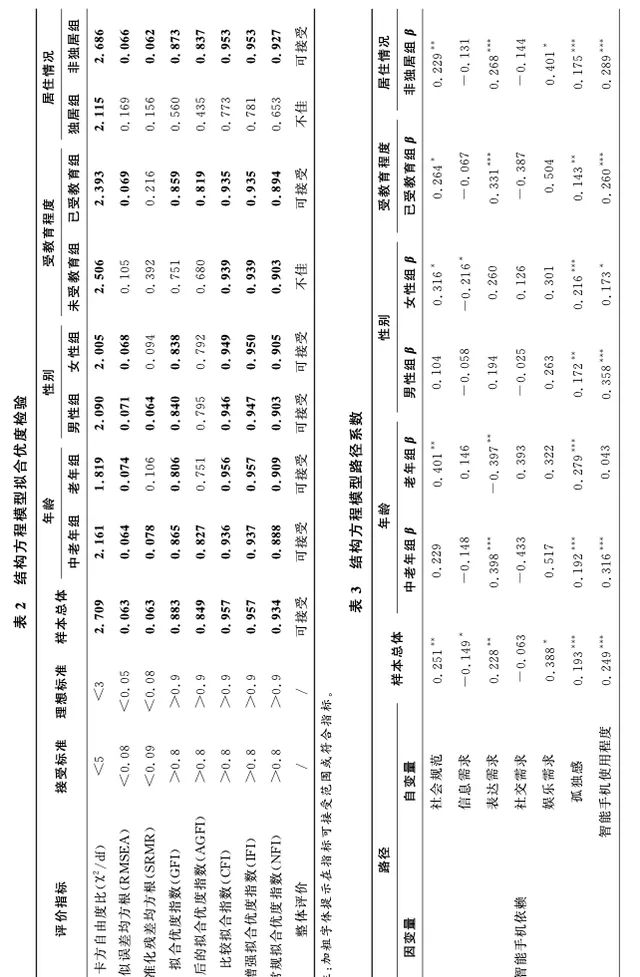

參考Schermelleh-Engel等(2003)、溫忠麟等(2004)對結構方程式模型擬合效果的衡量指標,本研究建構的結構方程式模型在樣本總體、中老年組、老年組、男性組、女性組、已受教育組和非獨居組中顯示出良好的擬合效果(見表2),但是在未受教育組和獨居組中擬合效果並不理想。這可能是因為獨居組樣本數量較少,未受教育組容易在填寫網絡或紙質問卷時出現理解偏差,導致模型擬合效果不佳,因此後文的分組別匯報中不再報告這兩個組別的分析結果。

(三)直接效應檢驗

結果顯示(見表3),在絕大多陣列別,社會規範與手機依賴顯著正相關,但在中老年組、男性組銀發族的智能電話依賴不再受到社會規範的顯著影響,這可能是由於中老年群體比老年群體接受新事物能力更強,男性銀發族比女性更註重自我需求,更多地基於內在驅動而非他人建議而使用手機。此外,在男性組,受社會規範影響的銀發群體會顯著增加對手機的使用。在樣本總體和絕大多陣列別中,社會規範與智能電話使用的關聯並不顯著,體現了不穩定的效應。

資訊需求在樣本總體、女性組與智能電話依賴顯著負相關,而女性組的智能電話使用系數卻不顯著。這一方面說明,在所有的組別,資訊需求與手機依賴的關聯並未形成以手機使用為中介變量的中介效應。另一方面,雖然就總體而言,資訊需求與手機依賴負相關,但這種負相關主要體現在女性組別中,可能是因為上網尋求資訊對檢索等媒介技術素養具有較高要求,她們更傾向於從電視等大眾傳媒或社交關系中獲取資訊。

表達需求在樣本總體中與手機依賴顯著正相關,進一步細分群體後發現,這種正相關關系主要來自於中老年組、受教育組、非獨居組的貢獻,但在這些組別表達需求與手機使用卻呈顯著負相關關系,這些看似矛盾的結果體現了表達需求在接受能力強、媒介素養高、獲得家人技術支持的銀發族中,對手機使用和手機依賴的不穩定性效應。對老年組而言,表達需求與手機依賴、手機使用均呈現出一致的顯著負向相關,這可能是因為,進入耳順之年後的銀發族受到身體機能進一步衰退的影響,手機輸入、小屏閱讀等技術層面的障礙對他們線上表達能力的約束更為明顯,因此他們更傾向於選擇傳統的社交方式來表達意見和情感,更難因為網絡表達的福祉追求而形成手機依賴。

社交需求與智能電話使用和手機依賴的直接關系在所有組別都不顯著。這意味著盡管智能電話等數碼媒體被證實可以維持或加強老年人的社交關系,但並不一定能夠直接導致手機依賴,或許是因為這一代銀發群體的成長經歷塑造了他們面對面溝通的社交習慣,他們不像「數碼原住民」那樣適應、習慣或者依賴以數碼技術為媒介的人際溝通。

娛樂需求在樣本總體、老年組、男性組、非獨居組中與智能電話使用程度顯著正相關,但娛樂需求和手機依賴的關聯在絕大多陣列別均不顯著,體現了銀發群體在賽博空間娛樂誘惑前的相對自律。

相比動機因素,情感因素(孤獨感)對智能電話使用和手機依賴的影響更穩定、更一致。在絕大多陣列別中都可以看到孤獨感與手機依賴、手機使用正相關,說明孤獨感的作用不受年齡、性別、教育程度等因素的幹擾。

(四)中介效應檢驗

方傑等人(2012)建議使用Bootstrap方法直接分析中介效應,這種方法認為間接效應的顯著性即代表中介效應的存在。本研究使用Bootstrap方法進行5000次自抽樣,以檢驗智能電話使用程度在六項因素與智能電話依賴之間的中介效應(見表4)。

根據表4,動機因素並不總是受到智能電話使用程度的中介而對手機依賴產生影響,對不同人口特質群體而言,中介效應也會存在於不同的動機因素或情感因素與手機依賴之間。特別是對於老年群體,智能電話使用程度在所有的動機因素模型中均不能起到中介效果,說明老年群體的智能電話依賴主要透過情感因素或特定動機因素直接產生,而不一定和過往研究認為的那樣,需要透過媒介使用程度去中介它們對依賴的影響。

從共通性出發,智能電話使用程度在表達動機到手機依賴之間的中介效果更穩定,顯示了在絕大多陣列別中的顯著負向中介作用。這說明表達需求和智能電話使用程度的作用方向相反,致使智能電話使用程度對表達需求和智能電話依賴起到了反向效果,削弱了表達動機與智能電話依賴之間的聯系。

在中老年群體、男性群體、非獨居群體中,孤獨感會透過增加智能電話使用程度來強化智能電話依賴,顯露出相對優勢群體更容易受情感因素到智能電話使用程度的間接影響而形成智能電話依賴;在男性群體中,社會規範和娛樂需求均能夠透過增加手機使用增加手機依賴,這意味著盡管社會規範和娛樂需求無法直接增加男性銀發族的手機依賴,但這些動機也會透過增加他們的手機使用時長間接強化男性銀發族對手機的依賴;在中老年群體、女性群體中,社交需求透過增加手機使用增加手機依賴,顯示出社交需求盡管不能直接推動銀發族產生手機依賴,但對特定銀發族的手機依賴具有間接推動效果。

五、結論與討論

(一)價值啟示

過往研究建議從功能主義視角擴充套件過去對微觀個體心理需求的探究,鼓勵結合宏觀社會文化環境或結構背景重新認識個體的媒介實踐。本研究在數碼福祉框架下,融合社會強制性規範對數碼媒介技術采納的影響,發現外部動機本身在很大程度上能夠正向影響銀發群體的智能電話依賴,這一發現符合過去「群體動力導致媒介接觸」的研究主張。因此,本研究提示了銀發群體智能電話依賴現象並不僅僅是一種個體心理問題,同時也是一種由社會規範和數碼生活環境導致的廣泛的社會問題。

本研究對銀發群體的細分揭示了不同人口特質的銀發族獨特的智能電話依賴形成路徑,凸顯了細化人群對深化此類研究的必要性,為預防銀發人群陷入智能電話依賴提供了實證參考和緩解策略啟示。例如透過建設更多老年人活動中心、鼓勵代際互動和線下社交等多種措施擴大銀發群體的社會關系網絡,獲取社會情感支持並減輕銀發群體的孤獨感;提倡掃盲課和老年大學、采取開展健康知識公開課等方式為銀發人群提升學識素養提供渠道和資源補償;關註高齡銀發群體的心理健康問題,並適時引導低齡銀發群體科學上網、適度用網,培養銀發群體的數碼媒介素養等。此外,60歲以上的老年群體相較其他銀發群體受孤獨感的影響最強,可針對這部份群體的心理動態、社交生活,透過社區關懷、組織鄰裏互連等方式增加其線下表達機會以減輕智能電話依賴。

(二)理解數碼依賴

數碼技術已經融入社會生活的方方面面,為人們帶來了許多新的社會和心理機遇,但同樣也挑戰著人們應對新變化的能力。對一些人而言,「永遠線上」總是會帶來好處的,但也有一些人擔心對智能器材的依賴可能會傷害人們的心理、精神或情感健康,從而主動選擇「數碼斷聯」。這些截然不同的選擇折射了人們在數碼化生活中的矛盾狀態,顯示出人們對自身掌控力的讓渡逐漸流向「螢幕時間」,有時甚至到了不得不強制斷離的程度。數碼媒介在個人生活中應該如何發揮作用才能達成微妙平衡,既促進人們對社會數碼環境和自身關系的理解、行動,又不損害人們在數碼生活中的利益?

一個重要爭議是「數碼依賴」本身是不是一種不健康心理或行為。現有的研究大多數將數碼依賴等同於「毒物上癮」,其預設就已經將數碼媒介放在了負面立場上。事實上,有研究表示,數碼原生一代並不認可數碼依賴是一種問題(Ahn & Jung,2016)。數碼時代的發展必然伴隨著人與數碼技術之間關系的自然演變,幾十年間,數碼器材逐漸從生活裏的「奢侈品」變成「必需品」。從這個視角來看,智能電話依賴或許不是一種個體心理的病理化現象,而是人們對數碼化生活的適應力表現和一種時代特征,這個時代提供了一切促成數碼依賴的隱藏利基以培養人們的這種依賴性。

數碼福祉提供了解讀這個時代人與數碼技術關系的視角。於數碼福祉而言,數碼媒介或數碼技術本身並無好壞之分,重要的是如何平衡人們的數碼實踐體驗以獲取滿足或支持。過度的智能電話依賴在這裏應被視為對日常行為中功能失調的轉變。銀發群體在經歷職場脫離、身體衰老、疾病和生活環境轉變時,常會遭遇一段迷茫時期,雖然智能電話依賴顯示了銀發群體在使用數碼媒介過程中的一種功能失衡,但其帶來的短暫精神滿足在一定意義上又是數碼福祉的另一種體現。我們應該辯證地看待銀發群體數碼實踐中的依賴現象,這或許也是銀發群體積極融入數碼社會、調適內心情感和獲得數碼福祉的一種外在表現。

(三)研究不足

囿於研究物件的特殊性和接觸難度,本研究的數據量在某種程度上依然不夠豐富,例如獨居銀發群體的結構方程式模型效果不佳可能與樣本中的獨居者數量不足有關。此外,本研究僅討論了智能電話使用的五種動機因素和一種情感因素的影響,並未考慮到其他可能的動機或情感因素對結果的影響。最後,本研究建立在截面數據基礎上,未能獲得更豐富的追蹤數據,對於因果關系的解釋能力有限。

本文是國家社會科學基金重點專案「多重突發事件下群體心理安全綜合評估與風險治理」(專案批準號:22AZD157)階段性研究成果。

本文參考文獻從略,完整版請參看刊物原文

本文引文格式:鐘智錦、紀曉玉、黃佰全:【 數碼福祉視角下的銀發群體智能電話依賴的動機與情感因素研究】,全球傳媒學刊,2023年第6期,21-38頁。