我是棠棣,一枚歷史愛好者。歡迎大家【關註】我,一起談古論今,縱論天下大勢。君子一世,為學、交友而已!

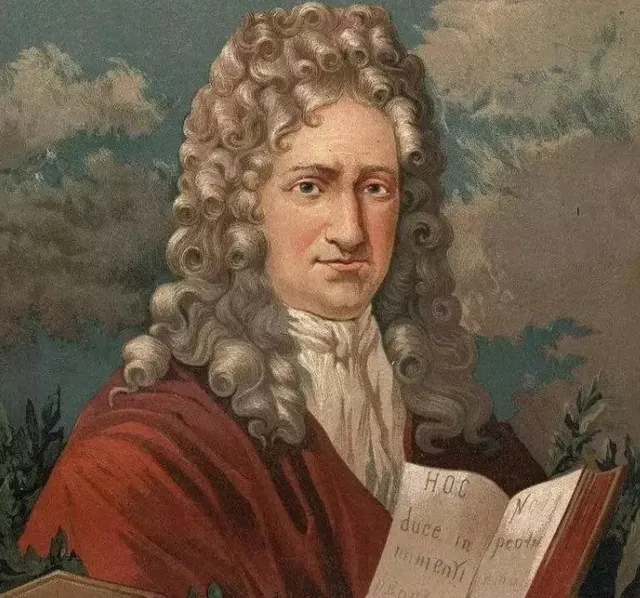

大家可能早已聞說德國著名科學家、哲學家萊布尼茨,但是他對中國文化的熱情,大多數人未必知道。

1、萊布尼茨對儒家的詮釋

萊布尼茨從青年時代起就與耶穌會有來往,從神父們的口中和筆下,知道了那個遙遠而又神奇的中華帝國,很快又被它的古老文明所深深吸引。

他對於長於表意的漢字,對於以陰陽交感為基本原理的八卦,都曾表現出濃厚的興趣並加以研究。

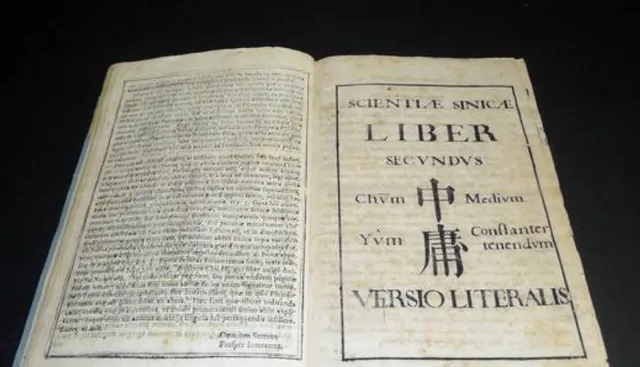

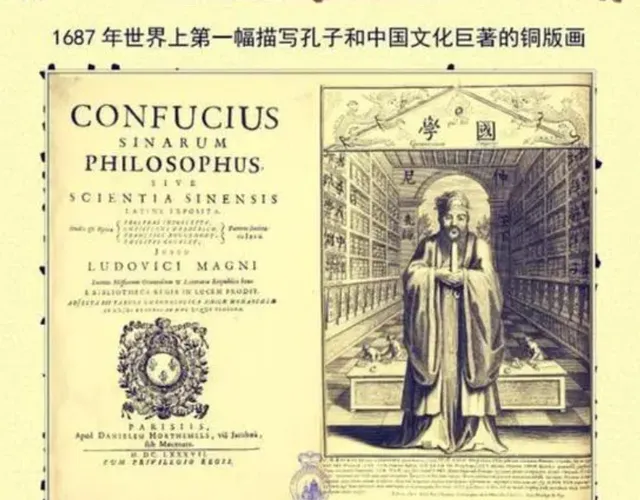

早在一六八七年,就在柏應理等神父所著【中國賢哲孔夫子】出版的當年,萊布尼茨就已在一封信中詳盡地論及此書了。

這說明他當時至少已熟讀過耶穌會士譯介的「三書」。

十年之後,他編輯出版了一本【中國近況】,並親自為之作序。在序中,他盛贊孔子及其學說,認為中國在道德和政治方面都大大超過西方,而正是孔子的教誨,使中國社會有序,人民遵守美德。

他甚至建議應該請中國人到西方去傳授自然宗教。

萊布尼茨對中國的這份厚愛,是與他自己的宗教一體化計劃緊密相連的。作為一個思想自由的新教徒,作為一個世界主義者,他厭惡殘酷的宗教戰爭,希望有期一日全球統一在一種宗教、一種以崇尚上帝和註重道德為標準的自然宗教中。

他深信任何一個民族,無需接受【聖經】教育,都可自然認識到上帝的存在,他也深信人類的倫理道德,一定是以這種註重精神的宗教為支柱的。

正因為如此,他在「禮儀之爭」中完全站在耶穌會士一邊,堅決支持利瑪竇的傳教事業,他不僅贊同他們對異民族禮俗的寬容和理解,而且堅定地認為一個古老、優秀如中國的民族,是不可能不知道上帝的存在的。

在他看來,中國的自然神學已經達到了「如此高度完美的程度,實在堪為歐洲人之師」。

基於這種信念,萊布尼茨在中國哲學、宗教問題上提出了與他同時代哲學家、神學家完全不同的見解。

一七一五年,他讀到了經由一個法國陰友德·雷蒙轉寄來的龍華民神父的書。

隨後,他回復了法國友人一封長信。這篇被後人稱之為「關於中國哲學問題致德·雷蒙先生」的書信體論文,實質上是萊布尼茨對龍華民的一份解讀筆記。

因為是以龍華民為靶子,所以此文討論的基本上仍然是「理」與「氣「這對中國哲學範式。不過,凡在龍神父筆下引來說明中國人為「無神論」的證據,經萊布尼茨一詮釋,全都具有了相反的含義。

龍華民說:

中國哲學認為「理」存於「氣」,且不可與「氣」分離,這就證明中國人根本不承認有純精神實體存在,因而他們是唯物論、無神論者。

萊布尼茨卻說:

否!中國人是與基督徒一樣的唯靈論者,「盡管他們可能不曾意識到這些精神實體是與物質分離、且完全置於物質之外的,但這並不妨得對神靈的承認。我自己就傾向於認為天使是有形的,許多古代的神父亦持此議。我同樣認為可理喻的靈魂從不會與肉體完全脫離。」

說到中國人不承認基督教的「創世說」,龍神父原本正戳到了中西文化相阻隔的要害之處,萊氏居然也能想出一套打道的辦法。

他首先認定:

中國人的「理」與基督教的「上帝」是可比的。理由很簡單:中國人不是賦予「理」全部最優秀的內容嗎?既如此,那麽這個全知全能的存在,理所當然就應等同於西教中之上帝。至於說到「氣」,中國人「似乎並不知道神啟」一說,而唯有這種啟示方能使人了解到世界的起源。不知者不為怪嘛,稍加點撥,中國人自然就會了解「創世說」的。

對於儒家典籍中的「天」,萊布尼茨完全贊同利瑪竇「天即上帝」式的認同。不過,他支持利氏的角度實在是常人難以想見的。

他說:

「天文學的新發現揭示出天即全部已知的宇宙,而我們的地球只不過是一顆附屬的星球,可說有多少恒星,就有多少個世界體系:我們所在的太陽系只是這些恒星之一。由此可見,天的統治者或主宰就是整個宇宙的主宰」,難道這「宇宙的主宰」還不是基督教中之上帝嗎?

科學家萊布尼茨的推理似乎無懈可擊。

2、文明交流互鑒的開啟者

西方人常說萊布尼茨是位巫師。讀了他這番對中國哲學、宗教所作的「辯護詞」,真是令人大開眼界,我們不得不驚嘆他思辯方式的詭奇。

在他筆下,中西概念的格義簡直到了易如反掌的地步,他使一切晦澀、含混皆變得簡單、明了,在所有的相悖相異點上,都能使雙方彼此接近,甚至融通。如此高超的化繁為簡、變阻為通的能力真堪稱是大家手筆。

那麽,是什麽使得萊布尼茨如此超脫,不拘泥於細節的討論,而只滿足於宏觀的駕取呢?

這當然首先仍要歸因於他對道德與宗教不可分的信念,和他對世界大一統宗教的熱望。

以此為分界,他便與拉莫特·勒瓦耶、與貝爾、與馬勒伯朗士們分道揚鑣了。

在他同時代的哲學家、神學家出於不同動機,對「中國人為無神論者」達成共識時,他卻獨樹一幟,堅定地認為中國人是唯靈論者;而每一次他提及孔子、論及儒學,都在竭力縮小基督教教義與中國思想之間的差距,以印證他自己理論的正確。

在他看來,能以中華帝畫為例項,他的宗教一體化計劃就會更具說服力。

這樣,我們就接觸到了第二個原因:萊布尼茨對中國文化的高度重視和理解。

在當今的世界中,已不會再有人質疑中國文化的深邃了。然而,倒退回三百年前去,萊布尼茨卻是唯一真正理解其價值,懂得與中國平等對話重要性的歐洲人,他曾多次呼籲要從中國請學者到西方去講學,以使歐洲人掌握中國文化的精髓。

他認為只有這樣對等的文化交流,才能使雙方都獲益,這使我們有理由相信萊氏在閱讀孔子、特別是在用西理格義中國概念時,也曾遇到過困惑或難以調和的阻隔,否則很難設想他會提出,下面這樣中肯而深刻的見解:

「歐洲絕對需要設立中國學校,從那邊請來能向我們講授中國文學的青年學者,他們還可帶來中國書籍。…如若不照我說的去做,我們就會永無休止地爭吵下去,而對孔子及其他中國學者的思想仍然不甚了解。

萊布尼茨的遠見卓識,已為今天東西方平等對話的文化新格局所證實。然而,當中國人自豪地走向世界,當西方人終於意識到「歐洲中心論」的狹隘、荒謬之時,人們是否還記得萊布尼茨所做過的一切?

在那些生拉硬拽、甚至看似離奇的詮釋中,包含了萊布尼茨對異民族文化怎樣的理解和尊重!

事實上,正是透過這種融通匯合中西文化的努力,才使萊布尼茨成了一名當代意義上的比較學者。他以「打通」為己任,在東西方兩個迥異的世界中架起了一座理解和溝通的橋梁。

不過,說到儒學,他的觀點以乎在當時並未引起大的反響,只在學界的小圈子裏激起了幾圈漣漪,對於形而上的思辨,公眾一向缺乏熱情,這恐怕是一條規律,古今中外皆然。

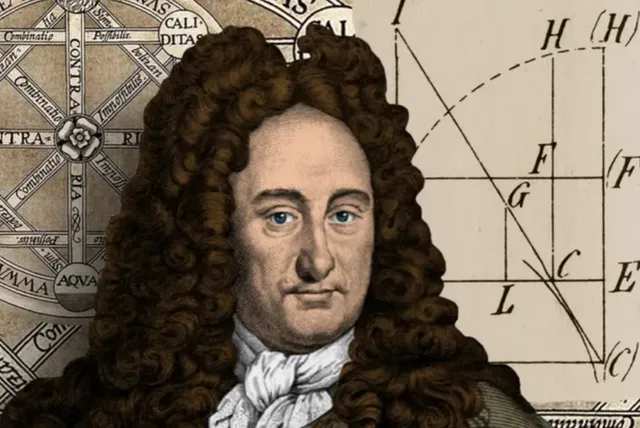

3、因為儒家而被開除的教授

沃爾夫(一六七九——一七五四)萊布尼茨的崇拜者。沃爾夫,因為選取了一個較好的角度發揮萊氏的思想,使其更契合十八世紀公眾的需要,而著實在宣傳儒家思想方面走紅了一陣。

沃爾夫原為德國哈雷大學的數學教授,他同時也是個哲學家,一向敬重萊布尼茨。

一七二一年,他在哈雷大學做了一場論述中國哲學的講座,其內容和結局是如此地轟動,以致幾十年後依然栩栩如生地出現在伏爾泰筆下。

伏爾泰那段文字寫得清楚且有趣,我們不妨把它節譯下來以饗讀者:

「著名的哈雷大學數學教授沃爾夫有一天做了一篇精彩的講演,誇贊中國哲學。他贊揚這個須發五官皆與我們不同的古老人種,我是說,他贊揚中國人尊崇上帝,熱愛美德…要知道,這個沃爾夫把成千名各國學生吸引到了哈雷。

在同一所大學中還有一個名叫朗日的神學教授,卻一個學生都招引不來。此公因為在講堂中獨自受凍而頃感頗感窘迫,於是自然就想要敗壞數學教授的名聲。按照此類人的慣例,他當然就控告沃爾夫不信上帝。歐洲某些作家從未去過中國,卻認定北京政府是無神論者。沃爾夫誇贊北京的哲學,沃爾夫就是無神論者。忌妒加仇恨從未推出過比這更妙的三段論。

朗日的意見得到一群狐朋狗友和一位保護者的支持,當地王侯也確認那是最終裁決,正式要數學家在兩種處理辦法中任擇其一:

或者在二十四小時內離開哈雷,或者被絞死。沃爾夫理智健全,當然一走了之。他的離任使王侯每年少收入兩、三千埃居,那原是沃爾夫的大批弟子帶給這個王國的。」

從伏爾泰調侃的筆調中,我們一定已經悟出:這篇幾乎置沃爾夫於死地的論文,其實並沒有大膽到宣傳無神論的地步。沃爾夫在講演中不過是重復了萊布尼茨的觀點,認為中國人的信仰和哲學皆與基督徒可比,然而,他對萊布尼茨熱衷討論的後儒玄學,卻絲毫不感興趣,這從他演說的標題【論中國人的實用哲學】即可看出。

這篇講演避開了一切概念的辨析,完全不理會「理」、「氣」、「太極」、「上帝」,這些使常人眩目的術語,而只專註於中國人倫理道德和政治的討論。

在他看來,儒家道德與基督徒的道德具有完全的可比性,此外,它又十分合乎人的本性,與自然道德也極相符。

他尤其贊揚中國註重道德訓導的教育制度。他認為中國的學校教人正己和治人,而這一切皆以追求「智慧」為終極目標,「智慧」即「幸福」,因此學生們研習的都是教人怎樣能在此生此世中獲取幸福的最有用的學問。

當沃爾夫在哈雷大學講授中國人的實用哲學時,他已讀到過一七一一年在布拉格出版的衛方濟神父譯介的六種儒家典籍(「四書」再加【小學】和【孝經】)。

這是當時最明晰,最完整的西文譯本,正是因為參閱了這樣較忠實的譯文,才使得沃爾夫終於擺脫了宗教論爭的陰影,而更接近了儒學重現世、重實際的本質。

盡管沃爾夫因為宣傳中國思想而被逐,他那篇著名的報告卻在一七二六年正式出版了。作者在書中加進了大量註釋,一些重要的思想也得以展開。新加進的內容證明此時沃爾夫又仔細研究過柏應理的書,然而他依然拒絕討論玄學。

【論中國人的實用哲學】一書的出版,使當時的新教世界對孔子的熱情達到頂點。 不過,與其說這是沃爾夫宣傳儒家思想產生的影響,不如說是他高度重視儒家道德觀的新闡釋角度,契合了十八世紀公眾的精神需求。

4、儒家倫理道德觀的吸重力

沃爾夫並不是唯一偏重於儒家倫理道德觀的歐洲人。

早在十七世紀八十年代,中國人獨特的極富實踐性、且與政治緊密相連的道德觀,就已引起了歐洲人極大的興趣。

那時,盡管傳教士們在儒家天道觀上眾說紛紜,莫衷一是,但在中國人的道德觀上卻保持著驚人的一致。

那些最初的介紹十分零散,總是這裏、那裏,混雜在神父們對中國的總體介紹之中。譬如在金尼閣神父的書中,論及中國國泰民安的原因時,他特別稱贊儒士們敢言直諫的美德,認為這是中國賴以成功的主要手段。

另一位耶穌會士曾德昭(一五八五——一六五八)在書中也談到了儒家修身、齊家、治國、平天下的道德要求,指出中國人的道德觀內涵豐富,包括倫理、經濟、政治三部份,三者緊密相連,又以個人修養為基礎。

更多的人則特別熱衷於參照「已所不欲,勿施於人」的孔子語錄,將它視為基督箴言「要愛人如已」的同義語,從而對在中國傳播他們的「神聖宗教」抱著極大的希望。

不管神父們從哪個角度切入中國的道德觀,幾乎都是為了回答同一個問題:這個歷史悠久、人口眾多的國家為何能如此繁榮昌盛? 而他們也幾乎眾口一辭地認為中華民族的幸福,主要是靠高度重視道德修養來維系的。這個結論頗具誘惑力,它使歐洲人十分好奇:世上還有一種能使人幸福的道德規範?他們急切地想了解它的全貌。

一六八七年,【中國賢哲孔夫子】終於問世了,但是能讀拉丁文的人極少,這個譯本顯然滿足不了公眾的需求。於是,一大批的轉譯、覆寫、評論文章應運而生。

單在一六八八年,法國就有多人節譯、覆寫了柏應理等神父的書,足見時人對儒家道德觀的興趣和關註。

由庫贊覆寫的【中國賢哲孔夫子之道德觀】,是其中最具代表性的一部,我們不妨透過它來剖析一下歐洲讀者們,是如何從道德觀的角度,接受耶穌會士塑造的孔子形象的,庫贊在此書的「告讀者」中,反復將孔子與歐洲的哲學家們做比較。

他稱孔子的道德是「質樸的、感性的、且是從最純的自然理性中獲取的」。認為孔子對道德的掌握總是「恰如其分」,既不「過」,也不「不及」。「在這方面,他不僅遠勝於大量的異教徒作家…而且也大大超過許多基督徒作者,這些人的箴言中有如此多的錯誤或令人費解之處:他們幾乎在各方面都誇大人的義務,沈湎於狂熱的想象或惡劣的情緒中;他們幾乎總是偏離美德應處於的這個中正的位置。由於他們對美德的歪曲而使其變得無法實踐,因此也就造就不了多少有德行者。」

在大段地批判了這種毫無價值的道德說教之後,庫贊又寫道:

「人們盡可放心,在這部孔子道德觀的縮寫本中,一點都找不到上述這類東西,人們將看到一些道德漫談,這是大師的傑作。書中所述的一切都是可靠的,因為我們的哲人毫無偏見,只服從中庸之道。是人人內心皆知的常理,指引他說的每一句話。同樣,對於他提出的道德規範及人倫準則,誰都不能不表示由衷的贊同。他的論述套無虛假、絕對之辭,亦無當今大多數道德論中的那類侈談玄論。

而道德論本應是簡單明晰、一目了然的,連最鄙俗的思想也該為之動容。

我們從這段評論中不難看出,儒家道德之所以吸引庫贊,就是因為它充滿人性,是蕓蕓眾生都可做到的。在這一點上,它明顯高出於西方的倫理學。

法國當代漢學家謝和耐在分析中西倫理學的歧異時,曾對此做過一個精辟的論述。

他說:

「基督教的論點是認為倫理源出於上帝。中國人的論點則認為,只有在對父母親友,克盡人子之道時,方可達到知天命。

「中國文人的自省,並非為了求天恕過,而是為了更好地了解自已的過錯並改正之。他們不是為了恭順於上帝而強使自己苦修,而是為了與天理相吻而更好地克己。」

5、孔子何以在西方被誤讀?

在歷史上,那些處於文化轉型期的民族,往往對站在本民族傳統對立面上的異族文化最感興趣。

當法國人面對著深重的宗教,社會危機,為傳統的神人關系的搖搖欲墜而焦慮不安時,他們渴望、仰慕一種重現世、重人事的學說便是一種必然。

而恰在此時,孔子出現在他們面前,雖幾經變形,仍「瑕不掩喻」。這種不受宗教束縛、完全建立在人生經驗之上的倫理說,使法國人一見鐘情。

難怪他們視儒家學說為「珍珠和寶石」般「珍貴的東西」,認定孔子的教誨是他們所見到過的「最好的、最確實可靠的」道德準則。

至此,我們已沿著儒學西傳的歷史軌跡,對一七四○年以前孔子形象在歐洲,特別是在法國的流變,進行了一番較詳細的考察。

有了這種綜合全面的了解,回過頭再來看當時歐洲人在中國哲學、宗教問題上的眾說紛紜,讀者們該不會再感到困惑不解了吧。

其實,誰都知道,三維空間中的任何人、任何物,原本就都是復雜的多面體。

人們看問題的角度不同,所得到的印象自然會是「橫看成嶺側成峰」的。若再加上時間和空間的阻隔,從總體上去把握事物的本質和原貌就變得愈發困難。因此,在對異國文化的認知過程中出現類似「盲人摸象」的主觀臆斷和誤解,實在是很正常的事,更何況在交通、資訊都極不發達的古代,這種現象更具有普遍性。

不過,儒家學說在歐洲衍生出的變體,其數量和偏離事物本來面目的程度,確乎超出了正常的限度。

究其原因,最根本的仍要歸結到傳教士們的論爭意識上去。

因為傳教士們論及孔子和儒學,根本不是出於文化的動機,更談不上客觀、冷靜地進行學術探討。

在他們的筆下,孔子只是「禮儀之爭」中的一個籌碼。因此他們對儒學的譯介,帶著論戰所特有的偏激和義憤。

而他們的誤讀,不僅是有意識的,且在很大程度上就是派別仇恨的產物。他們以實用為原則,各自在儒學中尋找能夠支持自己一方觀點的論據,再加以充分的發揮和極主觀的演繹,才使得歷史上那一個真實的孔子,到歐洲後居然變出了,許多彼此相對立的面孔來。

作為儒學西傳的第一媒介,傳教士們別有用心地各執一端,就為歐洲州讀者描繪出了一個能夠滿足各種需求的孔子。

那時的歐洲人在深刻的信仰危機中已經失去了心理平衡,無論是從理論還是實踐上,都急需找到一個支柱,或更新、或替代已塌陷的傳統價值觀。需求的急迫性,使人們無暇去顧及所引材料的真實程度,更無意全面檢視材料。

於是,「抓住一點,不及其余」,便成為那些再次轉介儒學的歐洲神學家、哲學家們的共同特點。

如果說傳教士,特別是耶穌會士們,在有意誤讀儒家天道觀時,尚且顧及到其多義性產生的歷史因素,因而還多少能使人窺見到儒學的整體性。

那麽,到了那群「饑不擇食」的神學家、哲學家筆下,孔子就被肢解得面目全非了。 人們各按所需,依據匆匆讀到的只言片語,相繼為他扣上「唯靈論」、「自然神論」、「泛神論」和「無神論」的帽子,一時間竟把「大成至聖文宣先師」變成了神話中一身四首的怪物。

四幅面孔並時地呈現,又毫無聯系可言,這使後世的人們在相當長的一段時間內無所適從,不知道該怎樣稱謂孔子和中國人才算正確。

所幸的是,孔子的政治、倫理觀,因與「禮儀之爭「無甚關聯,未遭到被曲解的厄運。而處於信仰危機中的歐洲公眾,也對儒學中更能解決他們實際問題的這一部份內容興趣最大。

他們將復雜的語詞遊戲拋在一邊,專註於介紹、研究能使普通人幸福的孔子道德說。

結果,反而過濾掉了「禮儀之爭」加在孔子身上的諸多「不實之辭」。 更奇妙的是,由於他們完全不顧及形而上的思辨,在重塑孔子時,甚至連宋明理學加諸其身的各式評註也幾乎剝棄幹凈,還孔子以布衣思想家、教育家的本來面目。

我們由此可以看到,對異民族文化的接受,實際上就是進行一種文化過濾:以誤讀的形式濾掉本民族不理解、不需要的東西,吸收其中有用又能與本民族傳統結合的部份。這就是孔子在歐洲公眾那裏得以「返璞歸真」的真正原因。

(正文完)

如果有其他關於歷史領域的話題或觀點可以【關註】我私聊,也可以在下方評論區留言,第一時間回復。