走入故宮,我們可能會在不經意間看到一幅【墨竹坡石圖】。這樣一幅典型的文人竹石畫,似乎平平無奇,但仔細留意的話,畫的右下方有趙孟頫的題詩:「高侯落筆有生意,玉立兩竿煙雨中。天下幾人能解此,蕭蕭寒碧起秋風。」由詩文可以看出趙孟頫對此畫作者的推崇。

元 高克恭【墨竹坡石圖】故宮博物院藏

詩中的「高侯」,就是在元、明、清三代文人畫領域有著巨大影響力的高克恭,他不僅是一位偉大的元代畫家,還是當時有著極高聲譽的少數民族政治家。有人曾說,如果趙孟頫與黃公望是元代山水畫的兩座高峰,高克恭就是兩山間的雲山雲海,他沒有刻意追求什麽風格,卻是後人理解元代文人畫變遷的重要過渡和橋梁。

高克恭像

房山高尚書

從現有的資料來看,高克恭學畫的時間不會太早,留下來的作品也並不多,但作為少數民族畫家,其在文人畫領域的影響力卻極高、口碑極佳。不管是當時還是後世的畫家都對其極其認可。

以「逸氣」著稱的倪瓚提及高克恭時說:「房山高尚書以清介絕俗之標,而和同光塵之內,蓋千載人也。」元末明初的畫家張羽也在其【臨房山小幅感而作】中言:「近代丹青誰最豪,南有趙魏(趙孟頫)北有高。」在元朝,高克恭就已與趙孟頫被公認為是畫壇領袖。清代的惲南田提出「米家畫法至房山而始備」,認為在高克恭的推動下,宋代米氏父子(米芾、米友仁)的畫法才有了進一步的發展。

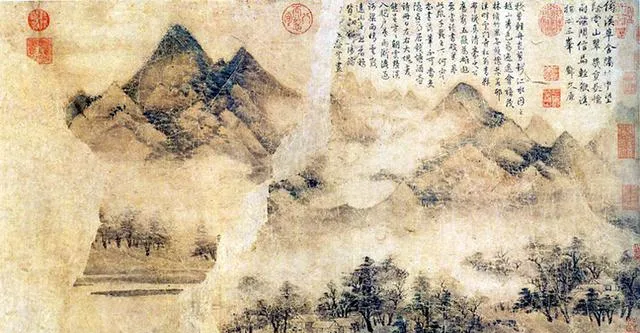

談及元朝,就會說到「四等人制」,也就是蒙古人、色目人、漢人、南人。高克恭屬於色目人,他學過米氏父子的雲山,他的【秋山暮靄圖】,卻有一種掛毯的厚重感和裝飾性,滿紙流雲嵐氣把畫面分成了幾個部份,又形成了滿幅的構圖。他把漢族繪畫風格和西域視覺樣式混合了起來,影響了後來的畫家。

元 高克恭 【秋山暮靄圖】故宮博物院藏

除了繪畫,還有什麽原因使得從元到清的文人墨客如此推崇高克恭呢?要想弄明白這個問題,首先應該從【元史】當中尋求資料,但遺憾的是,在朱元璋一手推動下寫出的【元史】竟然沒有為官至正三品的高克恭立傳,看來只能從與高克恭同時代的鄧文原所寫的【故大中大夫刑部尚書高公行狀】中去找尋答案了。

【行狀】中言:「曾祖某。祖樂道。父亨。公諱克恭,字彥敬。其先西域人,後占籍大同。譜牒散佚,莫跡其所始。公之父嘉甫,以力學不茍媚事權貴,為六部尚書器重,歸以其女,因奉母夫人翟氏居燕。時皆知名士,嘉甫朝夕講肄,遂得大究於【易】【詩】【書】【春秋】及關洛諸先生緒言。縉紳交章論薦,世祖召見便殿,奏對皆經世要務。而嘉甫雅不樂仕,歸老房山。生子五人,公其長也。」

文章的開篇就提出高克恭是西域人,其父高嘉甫為當時的名士,對儒家學說非常了解,他得到了一位六部尚書的器重,尚書把自己的女兒許配給他。學者馬明達經過考證,認為招高嘉甫為女婿的就是在蒙元前期立下顯赫功業的史秉直。這也就難怪高克恭在被世祖忽必烈召見時,「世祖顧問再四曰:‘是高嘉甫兒耶?’賜中統鈔二千五百緡」。有了這些顯赫的政治關系,高克恭在元代也算是一個「有根腳」(門第顯赫)的色目人了,因他有著較為深厚的儒學功底,可以說就是長著一張異族面孔的儒生。

高克恭雖在山西大同出生,隨後跟隨其父一直在大都(今北京)的房山生活,最後也是安葬於「房山之原,從嘉甫先生之兆」,所以其號為「房山」或「房山道人」。正如元人姚庸在高克恭【青山白雲圖】的題跋中所言:「高尚父墳,今在房山平頭崗下。」但清代所修的【房山縣誌】卷三「古跡」中則言:「高克恭墓亦在平頭崗,今已無考。」

元 高克恭 【林巒煙雨圖軸】 台北故宮博物院藏

高克恭江南三事

高克恭從27歲步入官場出任京師貢補工部令史開始,一直到62歲病逝,宦海幾十年中,有相當長的時間在江南工作,也在江南有著紮紮實實的政績,尤其是其中三件事與讀書人關系極為緊密,尤為江南文人所稱頌。

第一件事情就是辭官為漢族官員暢師文鳴不平。暢師文也就是暢純甫,正如【行狀】中所言:「元貞改元之明年,遷山南江北道廉訪副使。時,暢公純甫為僉事,公疏詣台,言不可居純甫之上者有三,大概謂:純甫自大師南征,即掾行省,揚歷中外幾二十年,而某資歷尚淺。純甫文學行誼,復出倫輩,高風勁節,夙所景慕而不能及。況兄事純甫,義則兄弟,情均骨肉,躐等居上,情實未安。」

高克恭辭官的三點原因說來也簡單,第一就是資歷沒有對方深;第二就是思想境界沒有對方高;第三就是兄弟情深,位居其上「情實未安」。這三點原因一說,西域漢子的率性袒露無遺,讓江南這幫整天想當官兒還當不上的文人情何以堪。這也就不難理解元末學者危素在【題高房山畫】的詩文中也談及此事:「房山居士高使君,系出西域才超群。中原文獻紹遺緒,藝苑書畫當清芬。辭官巴蜀讓僚友,此事今無古或聞。北遊易水訪陳跡,但感宿草迷荒墳。」雖然「辭官巴蜀」是危素犯的一個地理小錯誤,但由此也看出危素對於高克恭的贊賞。

第二件事情就是推薦「五俊」為官的事情。【行狀】中談道:「嘗舉江南文學之士敖君善、姚子敬、陳無逸、倪仲深於朝,皆官郡博士。敖、陳相繼死,公每念子敬貧且年逾五十,自刑部白之都堂曰:‘薦賢非秋官職,然不敢以避嫌後賢士。’宰相從其言,將官之七品,吏部厄以詮法,不果行。疾革,語及,猶太息。文原自公為都有事使杭,首受公知,亦與在舉中。」

元代直到仁宗皇慶二年(1313),也就是高克恭去世三年後才開科舉,在此之前,北方已經八十多年、南方也有四十多年沒有開科舉。沒有科舉,對於很多漢族儒生來說就幾乎沒有為官的機會。南宋詩人謝枋得所著的【疊山集】中談及:「滑稽之雄,以儒為戲者曰:我大元制典,人有十等:一官耳吏,先之者,貴也。貴之者,謂其有益於目也。七匠八娼,九儒十丐,賤之也。」這其中所談到的「九儒十丐」雖非事實,但也算表達出元代儒生的苦悶。

於高克恭而言,他推薦的也絕不僅僅是這五位讀書人,【行狀】中還談到高克恭在擔任江浙左右司郎中時「擇中外有才望之士為守臣,聞諸朝,後經擢用,而不知公所薦也」。只是推薦「五俊」的事情影響較大,常被江南文人稱頌。

在「五俊」中後世最熟悉的就是為高克恭寫【行狀】的鄧文原,不僅仕途上發展的比較順利,最後成為翰林侍講學士,此外憑借其書法作品與趙孟頫、鮮於樞並稱為元初三大書法家,還有【巴西文集】等作品流傳於世。相比於鄧文原,其他四位的發展就並不理想,當然這其中不排除個人能力的因素,但也要充分理解當時元朝官場的大環境。關於用人方面,元朝的當政者還是始終把持著上層統治者必須是蒙古、色目貴族,漢族官員極少能夠進入權力中心。就算「五俊」中仕途發展最好的鄧文原曾擔任過地方官,但到了京城還是只能做學術工作。

此外,在元代的漢族官員中,儒生數量是極少的,更多的還是透過吏進身,這也與蒙古統治者的認知有關系,他們更傾向於認可實用的技能,而對漢族的典章制度並不了解,也不認可。在這樣的政治環境下,高克恭作為色目官員,能夠憑借著自身的力量為漢族儒生謀取進階的機會,自然得到很多江南儒生的推崇。

第三件就是高克恭在江南落實儒戶政策的事情。【行狀】中談到「前是,籍戶口,有司期會火急,文書旁午。儒士例蠲(juān)徭役,而故籍漫無可省,執政持論可否,期歲不能決。公主,則凡以儒籍占者,皆定為戶。士得自拔於氓隸,皆感激泣下」。

「儒戶」制度也是元朝的一種政治制度,在北方需要經過考試,在南方則由地方統一報送,不經過考試。「儒戶」是有特權的,每家「儒戶」可以推舉子弟一人,免費上官學,此外就是只納稅糧,其他科差都可免除。雖然具體的措施在不同時期有所不同,但總體來說比普通民眾享受更多國家補貼。元滅南宋以後,從至元十二年(1275)至至元二十八年(1291)一直在推進江南儒籍的建立,但正如【行狀】中所言,這項工作一直在被拖延,這也就意味著很多儒戶家庭不能享受相應的優惠政策。高克恭上任後,「則凡以儒籍占者,皆定為戶」,不僅快速確認了儒戶的問題,還在一定程度上擴大了儒戶的範圍,可以說為江南儒生爭取了實實在在的利益。

文人畫之四要素

高克恭為官多年,他的政治業績絕不僅僅就是這些為江南讀書人謀福利的事情,但作為一位元朝的色目官員,理解江南文人的困境,並為他們提供自己力所能及的幫助,對於江南儒生而言,這位「九州以外」色目官員不就是「不遠萬裏」、「毫無利己的動機」的好官嗎?而這位好官的畫還畫得非常好,誰能不去誇贊一番呢?這不由得使人想到1921年陳師曾所發表的【文人畫的價值】中的一句:「文人畫之要素,第一人品,第二學問,第三才情,第四思想;具此四者,乃能完善」。對照這個標準,高克恭甚至超額完成了任務。

談及這些,也絲毫不想否認高克恭在中國文人畫歷程中的作用和價值,但想來也只有了解這些,才能不僅從畫風上知道高克恭繼承米氏父子,並在此基礎上又借鑒董(董源)巨(巨然),在「師自然」的基礎上終成自家風格,還能夠從更深入的文人畫價值的視角來理解高克恭以及他的作品。在各種文化傳承的方面,他都對元初民族融合和南北文化交流產生了積極影響。

到了晚清時期,高克恭的作品已經偽作泛濫,真品較少。【元史】等史料多說高克恭於至大三年(1310)去世,明、清古籍中收錄的高克恭的作品,有明確紀年的11幅作品中竟然有6幅創作於1310年之後。1935年,海派畫家陳定山作為故宮博物院聘請的藝展書畫部審查委員,在參觀即將在英國倫敦舉行的「中國藝術展覽會」在上海的預展(這是故宮展品第一次海外展出),當看到其中一幅署名高克恭的【雨山圖】,直接鑒定為「偽」,認為「此王石谷(王翚)早年戲筆也,一望即見」。陳定山是晚清名畫家吳待秋的徒弟,對於四王(王時敏、王鑒、王翚、王原祁,清初畫壇的正統派)的作品還是極其熟悉的,看來模仿高克恭也是大畫家王翚的拿手好戲呢。