李 想

微信版第1586期

引言

2021年11月初,為了尋找沈寵與沈懋學的家族文獻,我去洪林鎮沈家邊尋訪,不果。在回洪林鎮的路上,想著這是沈寵、沈懋學等人不知走過多少次的路程,不禁向四周看了又看,望見遠處如玉帶的麻姑山,雖不甚高,但延綿甚長。也想到安徽勞動大學的故址似乎就在附近,猶記大學甫始,王輝老師介紹她曾在宣城的勞動大學工作,由此知道皖南還有過一所著名學府。

就在胡亂思想之際,看到後面來了一輛出租車,遂結束了在鄉間道路上的盤桓。師傅很熱情,得知我來走訪歷史與家族,便一再表示歡迎,並說起怎麽不去他們大姚村,那可是一個千年古村落,還主動推薦他的大哥,說是中學老師,對當地的文化比較熟悉。我便留下了姚師傅與姚老師二人的聯系方式。

此後與姚老師聯系上,逐漸知道姚家的先輩曾經參與了明代的陽明學講會活動,而且姚氏與沈懋學家族、梅鼎祚家族之間有密切的往來。姚老師感嘆他們的家譜在特殊時期焚毀了,現在只能根據村旁的零散碑文,逐步梳理與還原其祖上的世系。在得知他們祖上的講學事跡後,姚老師很高興,多次囑我代為挖掘姚氏先祖的生平活動,並拍來大姚村出土的明代碑文,還邀請我去他們大姚村參觀。

2023年3月中旬,我終於來到姚師傅與姚老師的家鄉。大姚村處在萬山叢中,茂林修竹,流水潺湲。我見到了姚老師他們精心保存的明代石碑,也去看了清隱庵,那是姚氏先祖講學之地。我為姚老師他們的盛情與其註重家族歷史之心所感動,便不揣淺陋,匯集材料,記錄下宣城東鄉姚氏的一些往事以及他們吉光片羽的文字。

可惜文獻畢竟太少,難以詳盡鉤沈,希望此後還能發現更多新的文獻,來補充之。姚師傅名良順,姚老師名明宏,二人熱情質樸,猶有古風。

01

陽明心學在明代興起之後,也逐漸傳入宣城。嘉靖四年(1525),陽明的重要弟子鄒守益因被貶到廣德,遂在此修建書院講學。宣城縣的戚袞與貢安國聽聞後,便去廣德問學,不經意間陽明學就這樣傳到了宣城。

嘉靖十一年,二人又赴南京,從學於陽明的另一弟子歐陽德,時歐陽德掌教南京國子監。貢安國還介紹其學生沈寵去南京跟從歐陽德遊學。不久,王畿也來到南京,一時間南京匯聚了眾多陽明弟子,故而戚袞、貢安國、沈寵、梅守德等人乃有機會同時問學於歐陽德、王畿等人。

這些宣城學子歸鄉後,積極舉辦講會,傳播陽明學。嘉靖二十八年以後,在寧國府形成了以水西講會為中心的陽明學講學重鎮,宣城學子為重要的參與者。嘉靖四十一年(1562),羅汝芳出任寧國知府,繼續在宣城與涇縣提倡講學,聘請沈寵與梅守德主持宣城的誌學書院。及至貢安國致仕後,三人乃共主誌學書院的講會,被人尊稱為「誌學三先生」。

宣城東鄉姚汝弼便在此時參與了羅汝芳發起的講會活動,「會裏中貢東平、郭辰州兄弟方傳學東越,汝弼復從於遊」 「姚汝弼,郡諸生,同郭忠信講學修行業」 ,貢東平為貢安國,郭辰州為郭忠信,姚汝弼跟從他們問學修業。宣城姚氏自此逐漸鼎盛起來,姚汝弼之力尤著。

姚汝弼,號嘯泉。在他兩歲時,父親病逝,母親湯氏撫養他長大。湯氏賢惠,以為孩童不可廢學,遂讓汝弼跟從其舅父學習:「家故貧,然不以貧輟汝弼學,遣從其舅氏,誡之曰:‘女孩而孤,吾雌而無雄,而欲以吾宗亢焉,難矣。’」 湯氏不僅意識到學習的重要性,尤其註重汝弼的人格養成。她反思自家孤兒寡母,難以培育汝弼的剛毅品質,故想透過其兄弟來熏染影響汝弼。姚汝弼深知母親的心意,乃刻苦勤學,優入郡學,終未辜負母親的苦心。漸長,姚汝弼便開始跟從貢安國與郭忠信等遊學,湯氏仍然不放心,詢問汝弼所得為何,「歸則湯氏每質所聽說,舉以對,未嘗不稱善也」,結果湯氏感到十分滿意。姚汝弼不僅學業精進,也養成了仁孝的品性,對母親更具有深厚的情感。

湯氏曾經在庭院中種植一顆杏樹,對汝弼說:「吾老矣,樹有實,樹者將不及饗之。」 幸而湯氏所言不中,不久杏樹結果實了。湯氏過了六十歲,姚汝弼及其夫人乃跪著向母親大人奉上杏子。湯氏離世後,姚汝弼感念母親,便將其堂命名為「存杏」,並賦【存杏堂】詩,歌詠懷念母親,詩稱:

思親復思親,一孀萬狀苦。倚杏謾欷歔,血淚沾新土。憶昔藝杏時,幽階日過午。祗恐杏實遲,子母倍淒楚。投種剛六春,晴梢見蕃廡。花明映碧寥,丹丸不勝數。累累獻金盤,猶勝陳三釜。諸孫繞膝前,羅食歡如許。遽成風木悲,扳號剜肺腑。有杏謝復華,慈顏杳莫睹。願以名斯堂,見杏如見母。雨露勤封培,手澤垂千古。

留在姚汝弼記憶中的是母親經歷的辛勞困苦、一去不返、對自己的掛念。母親在時,子孫饒膝,歡聲笑語,何其歡愉。幾何間,子欲養而親不待,徒留心傷,悲痛莫名。如今,杏樹猶在,植樹之人卻見不到了。姚汝弼最終因其孝行,入祀鄉賢,留名史冊。

02

姚汝弼有四子,其中三子姚嘉藻與四子姚嘉谷尤以學行才能著稱。貢村、沈家邊、上郭村等都在宣城東鄉,故有貢安國、沈寵、郭忠信等人共同講學的場景,幾乎成為宣城講學活動的冠冕區域。湯賓尹曾追憶到:「東鄉之族,冠冕一郡。一二先生貢東平安國、沈少參寵、郭學博兄弟忠貞、忠信,興學一方,倡孝弟,先生父子介其間,約束數井之內,十余巨姓若一族,一族之中,數千指若一人,衣冠道義雍雍,為海內鄒魯。至今推重宣州者,無不指東鄉。」 此不僅說明東鄉的講學人物眾多,講學之風盛行,而且姚汝弼與姚嘉藻也積極參與了此時的講學活動。他們之間相互聯屬,教化合族子弟,使得東鄉儼然成為海內鄒魯。

姚嘉藻(?—1583),字國華,號毅齋。雖然不曾獲得科名,但以學行為人所重,被尊稱為姚先生。姚嘉藻繼承了其父的仁孝品性,「母宜人老而目眚,日夜親扶臥起,事伯仲兩兄如事父也。伯病痢,手奉溲器者四越旬」 ,嘉藻侍奉母親,友愛兄長。他不僅友愛兄長,更疼愛幼弟,「家貧,三兄弟為諸生,初嘗更仆,稍給,共覓一騎。騎先仲,次以推季,曰:‘弟羸不任勞,吾素彊善歩,且樂也’」 ,此無疑可見姚嘉藻的憐愛之情。不僅如此,他還與兄弟約定,照顧長兄的遺孤,故對著杏樹盟約:「兄不可忘,父不可貳。酹庭杏以盟,必無析也。」 杏樹已然成為姚氏孝悌的化身,對樹盟約,也就是誓要繼承父親之心。所以,姚氏一門雖然貧困,但是和樂友善,一團和氣,所謂「常食必兄弟子侄五人共案,一不至不食,食第取糲。旦暮出必相告,歸不見母,不見兄弟,必不入內。每兄弟對語至夜分,依依不忍散去,嘗共被宿也。」 即使家庭中出現意外事情,姚嘉藻也能本諸誠心,多方感動調停。這種情況多生在他二哥身上:

仲無子,卞急倚酒,少失意,長跪謝過。一日酒半,仲發怒,提案四撾,幾中先生。先生趨而走。次蚤仲尚恚,臥候舍外,旦入趣榻,跪哭曰:「弟無良,冒犯二哥,願受二哥笞。」仲大省悔,立披衣擁哭以起。先生和平恭謹,而季谷整峻,家庭間自為師友。季嘗以規切取仲懟,先生時時書訓曰:「毋謂仲偏,總是吾輩誠未至、一體未洽耳。」

因為其二哥乏嗣,性情不暢,甚至有些急切乖張。姚嘉藻能時時以兄弟之情相感發與觸動,遂使兄弟之間終究和同如一。他也以此規勸四弟,讓弟弟多從自身反省,本諸父母一體同胞之情,與二哥相處。

姚嘉藻主要以開館教學為生,其學問人品受到沈懋學的高度認同,「沈修撰為長子數徙師,已,得先生,曰:‘經師人師,俱無逾者矣。’」 沈懋學選擇姚嘉藻為長子沈有則師,並稱贊嘉藻「經師人師,俱無逾者矣」。如果說經師指向科舉,那麽人師顯然便指向了姚氏對儒學的獨特認識與自身的修為。或者說,人師已經涉及到姚嘉藻對陽明學的認識與心學修為。具體而言,姚嘉藻的教學風格為:

先生之道尊以嚴,科條詳密。所館清隱庵,依晨鐘雞鳴為率,夜更直三鼓察,蚤晏不如約者樸之。雖冠成人有時名,規繩不借。後生丱者,令傍立,立移晷,手下上者,膝左右欹者,數目之眾前切責。然先生道嚴而意親,詞氣願欵,周愛撫恤若家人父子。以故凡從先生遊者,始望之凜凜,久而油然不忍舍也。

姚嘉藻在清隱庵教學時,每日以雞鳴始,至夜晚三鼓止,既勤且嚴。即使成人,也依約嚴厲教訓,毫不假借姑息。少年的站姿手勢稍不端正,也嚴厲責讓。但生活中姚嘉藻對學生又十分關愛,不僅話語態度誠懇,而且經常周濟學子,以至於師生之間能夠情如父子。所以,姚嘉藻很受學生的愛戴,常常令學子們「油然不忍舍」。清隱庵前泉水汩汩而出,姚嘉藻的學生也是源源不斷,人才輩出:「自嘉隆以來,裏中前後勝衣冠以達者,無一不岀先生。先生之後,弟子又各以其說教授四方,遠近稱姚氏學。」 姚嘉藻的桃李遍及東鄉,此地稍有成就者,幾乎皆是他的學生。

在姚嘉藻的後學中,便有著名的湯賓尹。湯賓尹在姚嘉藻離世三十年後,重訪並修繕當年讀書的清隱庵時,留下一篇深情的文章:

予七八歲,侍家封史讀書清隱庵。清隱為姚毅齋先生講地。士子景集雲從,朝昏課誦,與魚板相應,一時師席之尊無先生如者。衲子清規,亦以有所扶藉,嚴整可慕尚。自先生歿,於今三十年,氈壇灰冷,衿觿星散。予領國子南還,問所謂淸隱者,垣頹屋圮,無能主四方之士,追往道故,為一惻然。僧發大願,檀越發大布施,佛宇重新,法壇再振。士之往來於斯者,感雲山之舊,結社以從,斯文興復之機,庶其在此,不獨為禪門效力也。

湯賓尹七八歲時,曾跟隨其父親在清隱庵問學於姚嘉藻,故可說也繼承了姚嘉藻之學,至少曾受益於姚嘉藻之學。誠如湯氏所言:「自余封公,始終隨先生,數十年不少離,事之如父。手抄先生【書】【易】講義者七八過,所授余之書,皆受之先生者也。」 可知姚嘉藻擅長【尚書】【周易】,而湯氏父子皆傳承姚嘉藻之學。就此而言,湯賓尹之學也是姚氏學的組成部份。此外,沈有則也學有所成,不僅考中進士,還積極參與當地的講學與學術論辯,所謂「偕新安陳九龍、李支吾、同邑唐景陽,剖析有、無二字,抉其神髓」 ,此一方面固然是繼承了沈氏家族尤其是沈懋學對良知之有或存在論上至善價值的認同,也可能是受到姚嘉藻的影響,才會積極地與陳履祥(號九龍)、李支吾、唐景陽等人一起展開關於良知之有無問題的辯論。就此而言,「姚氏學」也可能是考察當地學術發展脈絡的必要環節。

姚汝弼與姚嘉藻的講學事跡,不僅湯賓尹有所追懷,即使在半個多世紀後的明末清初,仍為鄉人深情追憶,如沈壽民曾回憶東鄉的講學盛況:「吾洪林上下不一舍間,以鄉先生屍壇席者貢東平受軒、先少參古林公也,以諸生肅聘延者雙井公兄弟也,他若姚嘯泉、湯東山、姚毅齋諸賢,僂指不勝述,上為之鵠,下為之赴,裏無殊尚,族無殊習,衣冠弦誦,風骎骎鄒魯焉。」 沈壽民再次提到洪林範圍內當年講學的盛況,可知姚汝弼與姚嘉藻父子二人已然成為宣城東鄉講學活動的歷史記憶了。

03

姚嘉藻的四弟名姚嘉谷,號養齋,是當時姚氏中獲得功名且曾出仕者。姚嘉谷與三哥嘉藻之間相互切磋,家庭間自為師友。嘉靖四十三年(1564),姚嘉谷中舉。中舉後,姚嘉谷的科舉之路便不再順遂,或許也曾多次參加春闈,但皆無果。在此期間,為了生計,也效仿嘉藻開館售學,甚至梅鼎祚也從其問學。姚嘉藻的性情,可從他珍視【存杏篇】的行為中透露一二,如梅鼎祚後來曾代人為姚汝弼的【存杏堂】詩作序:「姚先生恂恂躬行,余猶及睹,其人德禮君子也。諸子在庭,不言而化,有萬石家之風焉。而季君孝廉,為余子師,沈敏有大度,余心益器重之。間出是編視余,輒烏邑不自勝,固以其王母湯用節著,而又傷其先人之有遺誌雲。余讀未終策,泣數行下沾衿矣。」 姚嘉谷十分珍視其父思念祖母的孝思,即「先人之有遺誌」。或者說,姚嘉谷也必將自覺接受與發揚先人所遺留下來的孝悌之道。

萬歷十一年(1583) ,姚嘉谷最終不再應試,選擇謁選出任武岡知州。剛到武岡數月,便收到其兄嘉藻的臨終書信:

吾兄弟情本同胞,學循道義。弟性高明,我質柔約。朝夕依依,共相切磨。少得成人,不墮先聲,皆兄與弟之力。顧我誦習一生,竟無寸進,茂明先烈,是在吾弟。勉之!勉之!相別數月,一疾不起。天也,命也。遙遙數千,泯泯無言。

姚嘉藻臨終仍不放心其弟嘉谷,同時也對嘉谷寄予了重振家聲的厚望。在該信的末尾,他又囑咐到:「弟在初政,且無驟以聞,致其悲亂也。」 。嘉谷終究也未曾負其兄長千裏來信的關愛與期待,如【宣城縣誌】所載:「嘉谷,以甲子鄉薦知武岡州,有廉譽,化徭洞。」【武岡州誌】載:「姚嘉谷,……多惠政,勸課多士子。」 在武岡時,嘉谷以廉潔自持,有許多惠民舉措,還鼓勵與教化士子。在此期間,梅鼎祚也曾對姚嘉谷有所建白:「氓獠雜居,難處易動,願先生善自挹情,圖其大者。」 姚嘉谷的惠政,勸課多士,便可看作「圖其大者」的具體體現。

萬歷十六年(1588),姚嘉谷升任真定府同知。姚嘉谷在真定的具體舉措雖然不得其詳,但應該還是延續了在武岡時的風格,此可見諸梅鼎祚的相關推薦說明:「業師真定同知姚嘉谷忝屬台端,家學淵源,宦行廉敏,屢騰薦剡,固台端所宿察也。」 此處所言的仍是嘉谷的家學與官行,也就是其學識與廉節惠政。然而,姚嘉谷並未繼續仕宦,在職四年後,便致仕歸鄉了。【宣城縣誌】載:「以禮升真定同知,歸建義田、義倉以濟貧乏。」其實他在武岡時已然開始謀劃此事了。在從武岡返回時,義田義倉當是大體已經完成或完善了。姚明宏老師在大姚村發現的姚嘉谷【義田義倉序言】碑文,使得我們可以一睹明人籌辦義田義倉的初衷以及具體內容。

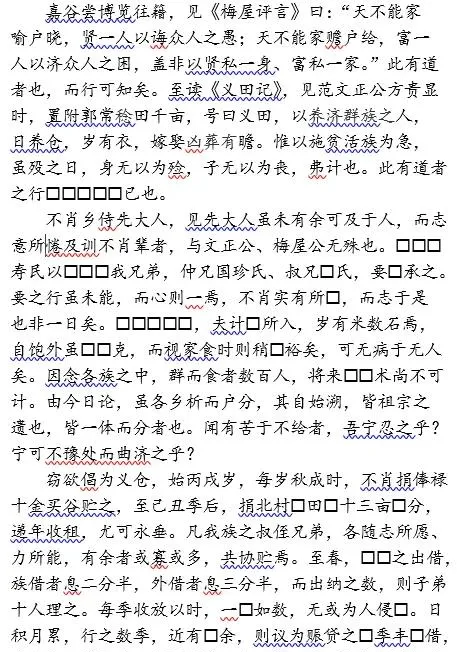

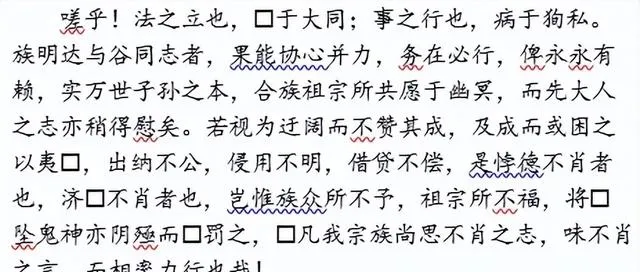

現將碑文的內容抄錄於此:

姚嘉谷記述了建立義田義倉的緣起、經營的舉措與對族屬的期待,尤其是他所稱「雖各鄉析而戶分,其自始溯,皆祖宗之遺也,皆一體而分者也。聞有苦於不給者,吾寧忍之乎?」已然透露出嘉谷思本重孝的心意或信念,這充分體現出他繼承了姚汝弼重視孝悌的門風。或者說,姚嘉藻以學行顯,以講學顯,而嘉谷則更為註重實踐,故而兄弟二人實從不同的方向,共同發揚了姚汝弼的精神與風範。

04

姚氏雖然跟從貢安國與郭忠信遊,似乎更多地受到郭忠信的影響。此不僅因為姚氏家族與上郭村之間有地利之便,而且姚氏家族尤其表現出註重孝悌的為學傾向,此與郭忠信所傳承的羅汝芳之學十分相近。同時,姚嘉藻與姚嘉谷也不時提及「一體」之意,此又與郭忠信註重萬物一體的思想相仿。相較而言,泰州學派以其註重庶民的教育與教化為特色,故最能為眾多鄉村宗族所接受,也最易傳播。在宣城的東鄉,在東鄉的大山叢中,便有許多近溪的孝悌慈之學的信從者、踐行者,此可見陽明學已然觸及到宣州社會的最深處。反過來,此也充分說明宣州歷史上的陽明學一度是十分繁榮的,才會傳播到當地社會的細微之處。

(作者單位:安徽大學哲學學院)

制作:童達清。