南朝吳均【陽羨書生】抽思甚幻,令人恍惚不可方物。誌怪小說天然的形象元素和迷譚般的敘事構架,轉變為民族動畫敘事的視覺隱喻,產生新的審美意義。

在改編成動畫片嗶哩嗶哩【中國奇譚·鵝鵝鵝】中,狐貍書生眠欲覺時,與豬妖相會的兔女作急吐出一片雲彩化作一屏風遮書生,此屏風為一獨立單扇,左右兩足座斜立支撐,左上角有一枝杏花斜下,白色單瓣,四五朵,花苞星星點點。

宋葉紹翁詩曰「春色滿園關不住,一枝紅杏出墻來」,宋話本【西山一窟鬼】雲:「如撚青梅窺少俊,似騎紅杏出墻頭。」用杏花屏風暗喻春色正濃,兔女風流。屏風後隱約可見狐貍書生妖艷的紅色臉龐,兔女輕搖團扇慢慢躺下。動感的身體形象和色彩構圖滿足了讀者對故事的審美想象。

此畫面對應的故事原文是:

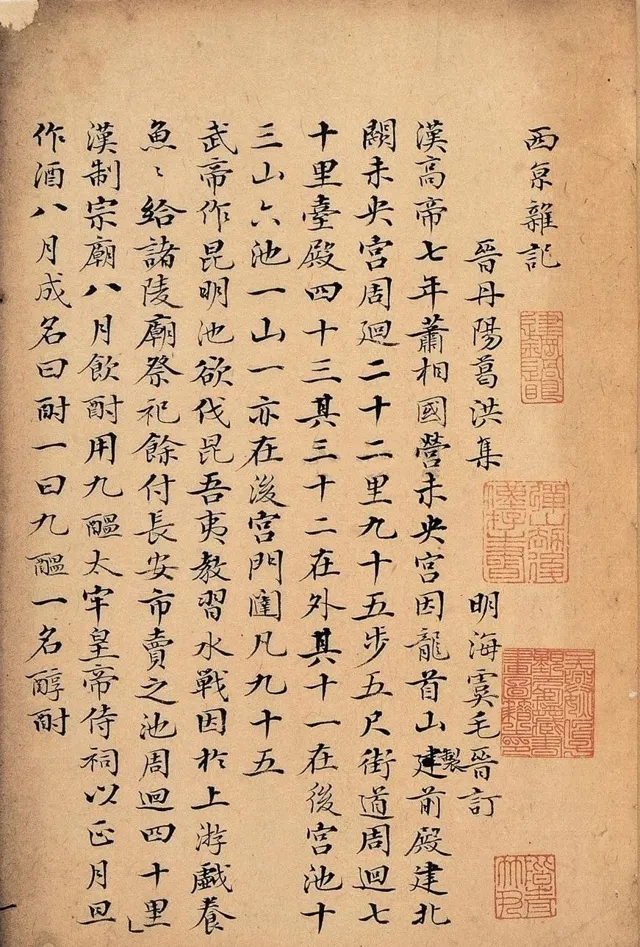

俄而書生醉臥,此女謂彥曰:「雖與書生結妻,而實懷怨。向亦竊得一男子同行,書生既眠,暫喚之,君幸勿言。」彥曰:「善。」女子於口中吐出一男子,年可二十三四,亦穎悟可愛,乃與彥敘寒溫。書生臥欲覺,女子口吐一錦行障遮書生,書生乃留女子共臥。(【漢魏六朝筆記小說大觀】上海古籍出版社1999年版)

關於「錦行障」釋義,徐震堮【漢魏六朝小說選】中僅註「屏風」(上海古典文學出版社1955年版,70頁),郁賢皓編【中國古代文學作品選簡編】註「可以移動的屏風」(高等教育出版社2004年版,309頁),楊憲益、戴乃叠英譯【漢魏六朝小說選】中譯為「a silk screen(絲織的屏風)」(外文出版社2006年版,319頁),王齊洲編【中國古代文學作品分類精選】註釋詳盡,「錦行障:古時婦女出遊時用的錦制屏風。障,屏風」(華中師範大學出版社2008年版,226頁)。

揚之水【新編終朝采藍:古名物尋微】談到「行障的材質通常是織物,似乎以錦為多,至少也是以錦為緣以宜於披垂」(生活·讀書·新知三聯書店2017年版,263頁),揚之水透過六朝墓葬文物及六朝詩賦合看,認為早期行障功能略同於帷及步障,用於分隔起居活動空間,可隨所宜置放。漢劉熙〈〈釋名·釋床帳】雲:「屏風,言可以屏障風也。」

漢魏南北朝至隋唐,臥床周圍尚未有帳架,故多以屏風和行障作為私密空間掩護,折疊式的多曲屏風位於床側,單幅行障則置於床頭。

小說「錦行障」所掩護的正是書生與女子臥息之所,然「俄而書生醉臥」之時,錦行障為何不用?書生「遂吞其女子、諸器皿,悉納口中」,「錦行障」為何由女子口中吐出,卻由書生吞回?「錦行障」的背後隱喻著怎樣的身體倫理?

梁吳均【續齊諧記】所記多為神靈異物,如「紫荊樹」「金鳳轄」,或為神鬼故事,如「清溪廟神」「燕昭王墓」等。明王世貞將【陽羨書生】選入【艷異編·卷之二十五·幻異部】。

陽羨書生既可自由出入籠中,自非常人。從篇末銅盤題雲「永平三年」(漢明帝公元六十年)距離故事時間「太元中」(晉孝武帝三百七十六-三百九十六年)三百多年來看,許彥所遇書生或為神仙道人。陳寅恪曾探究鵝與道士煉丹服食相關,「吳會諸郡,實為天師道之傳教區」(【金明館叢稿初編】,譯林出版社2020年版,34頁)。

書生為何贈許彥銅盤?夭竹君考察地方誌認為陽羨自古產銅礦,銅器是煉丹器皿,銅礦物本身可延壽輕身,當地還流傳許多道教高人和神仙在此修道的傳說(【誌怪小說<陽羨書生>與道教文化】,【中國文化研究】2021 年冬之卷)。

陽羨書生亦好飲酒,南朝天師道有祭酒制度,祭祀中酹酒祭神,因醉酒後能使人的精神混亂以達到上通神靈的迷幻境界。梁武帝時道教大興,故此「書生醉臥」的形象有高人自適曠達之意。

「書生臥欲覺」,「錦行障」的出現使婦人化險為夷。如同電影中偷情的雙方即將被發現之時,正是劇情緊張令人屏息的時候,這時瞬間出現的一個道具作為最好的契機完美掩飾了現場。

然而,錦行障背後有更多的文化意涵。屏風最初由天子專用,別稱有「邸」「扆」「斧扆」等。「天子設斧扆於戶牖之間」(【禮記】),【周禮】載「掌次設皇邸」,意即掌次官需布置皇帝祭天時設於座位後的屏風。在西周時屏風設於宗廟和明堂之上,彰顯天子的威儀。春秋戰國時屏風已經發展為王公貴族室內精美的陳設品,功能也由象征轉變為實用。

在漢代之前,文字所描述的屏風多屬於男性。漢時出現多扇拼合的曲屏,屏風與榻組成「屏風榻」。漢貴族女子的生活中,屏風前女性身影頻繁出現,女性話語開始活躍。

如1972年長沙馬王堆一號漢墓出土的女主人陪葬品中出現漆屏風,彩繪雲龍紋圖案。

2004年於西安理工大學1號墓發掘的西漢晚期壁畫中有觀舞圖,正中設一寬大屏風榻,女主人與六名女子端坐於榻中,屏前左右各五名賓客,中間為舞者,屏風外兩側露出侍女半身。

【西京雜記】載趙飛燕之妹為其獻賀禮有「雲母屏風」「琉璃屏風」。與屏風前男性話語權類似,在眾多女性活動的場景當中,屏風標誌所處之女主人即尊位。顧愷之【女史箴圖】描繪的床榻周圍三面折疊屏風,前為活動屏風出口。

山西太原北齊高官徐顯秀墓中的壁畫圖,墓主夫婦盤足坐於榻上,背靠屏風,兩邊各立著端盤侍女、樂伎、歌者、侍衛等(見【太原北齊徐顯秀墓發掘簡報】,【文物】,2003年第10期)。屏風所構成的獨立空間標誌著主人的中心地位,而侍仆則只能在屏風之外,屏風成為身份等級不可逾越的界限。

另一方面,屏風也成為女性遮擋身體的專屬用具。「漢代以後,婚禮逐漸有臨場作樂歡慶之事,新婦登車之前或下車之後,因眾人觀看,故以障遮身、以扇遮面」(陳娟【兩晉南北朝隋唐婚姻制度研究】,安徽師範大學出版社2021年版,136頁)。新娘的美貌只能屬於新郎,在此行障的作用與新娘子的紅蓋頭相似,宣告從此新娘的身體具有了專內容,避免公開的窺視。

書生所吐「具諸肴饌,珍羞方丈」,代表貴族飲食生活,所吐女子「年可十五六,衣服綺麗」,結合「錦行障」來看,亦是富家女子無疑。女子輕易吐一錦行障將書生與自己的身體遮擋起來,表明南朝貴族女性使用屏風的普遍。由於屏風的擋風、遮光及裝飾功能,可折可收可立可圍的便利,屏風成為婦女出遊必備之物。

其次,錦行障的出現立刻劃分了以書生和女子夫婦為主體的核心空間,和以許彥、男子、男子所吐女子之外的附屬空間。

為何男子與所吐女子不再用錦行障遮擋,因為從漢代至魏晉南北朝的墓葬壁畫來看,畫中的屏風只有一個,並處於構圖正中,宣告屏風中主人的尊位和獨享空間。

由於尊卑的不同空間,故事中人物的敘事角色透過屏風的設立獲得了確認。許彥充當了如劉姥姥進大觀園的旁觀視角,書生為主角,周圍人物的活動都圍繞書生展開。

書生既眠,女子得以將「向亦竊得一男子」吐出,書生臥欲覺,女子口吐錦行障遮書生,女子與書生共眠。「聞書生動」,男子還納所吐女人,「書生欲起」,女子「吞向男子,獨對彥坐」。最後書生起,留銅盤與許彥告別。

「書生」掌控著一切吞吐物,只是在書生獨眠及與女子共眠兩個片段中,發生了諸多「東方套盒」或者稱「離心圓」的故事。

如果說書生醉臥是道士高人的任誕恣意,那麽白日裏書生與女子在行障後共眠這個情節,則具有風月想象的空間。

【紅樓夢】第七回寫周瑞家的午間經過鳳姐房間,豐兒示意她往東屋裏去,一會兒便傳來賈璉的笑聲及平兒要豐兒舀水進去的聲音,隱喻賈璉與鳳姐的白日情事。

仔細推究,小說中鮮有把睡眠當主要情節的,以睡眠為中心的事件一般都會結合夢境,表達人物的心理、欲望或理想等。

比如【紅樓夢】第五回寶玉夢遊太虛幻境,警幻仙姑在美酒、茗茶、樂曲、圖冊之後,見其仍未開悟,便將可卿許配與他,類似魚籃觀音以色設緣予以度化。

就【陽羨書生】的素材溯源來看,從【舊雜譬喻經】中「梵誌吐壺」故事,寫太子山中遊觀,見「壺中有女人,與於屏處作家室,梵誌遂得臥」,作為佛教故事說明「女人能多欲」。

到晉【靈鬼誌·外國道人】婦人語擔人「我有外夫」,至【陽羨書生】「雖與書生結妻,而實懷怨」,「此女子雖有心,情亦不甚」來看,這個故事關於男女情欲和背叛的主題一直演繹,只是先後在佛教、儒家及道教文化背景下,小說的勸誡意義不同。

陽羨書生「外道內儒」形象更值得玩味,許彥曰「善」表明世俗男女的偷情在其眼中似乎平常。憩息山樹的公共空間中,「錦行障」所劃分出來的只能算半私密的空間,在眾人目光下夫妻共眠於屏風後的行為,與出土壁畫中華麗而高大的屏風中男女主人端坐宴飲或觀舞,仆人侍奉在旁,或如唐韓熙載【夜宴圖】中用屏風實作人物情節與空間的分隔與連線,都有所不同。

故此,前所述夭竹君【誌怪小說<陽羨書生>與道教文化】一文中以道教的陰陽和諧思想出發,以至天師道房中術甚至無私密空間的文獻,來闡釋【陽羨書生】中一人與多人之間的男女情欲。

【陽羨書生】「臥」字出現三次,分別是「書生醉臥」「書生臥欲覺」「乃留女子共臥」,「眠」字三次,分別是「書生既眠」「二人眠已覺」「暫眠遂久」,一般來說,臥者,偃身以休息也,而眠則合目休息,更深一層。

兩者均與「覺」相對。據汪維輝【東漢隋常用詞演變研究】中對「臥」「眠」辨析,「晉代以後‘眠’漸占上風,到南北朝後期基本取代‘臥’,口語和書面語都以用‘眠’為主了」(商務印書館2017年版,161頁)。

小說由書生口吐珍饈及綺麗女子開篇,而「眠」至最後,作為核心人物的行動,除了吞吐人物器皿,其主要行為就是「眠」。而有趣的是,與書生眠這一靜止行為相反,女子及口吐之男子與彥「敘寒溫,揮觴共飲」,男性話語的暫時退幕,女性話語獲得了短暫的踴躍姿態。

在書生與女子共眠之後,男子與婦人及許彥「共酌,戲談甚久」。脫離了書生的掌控,次要人物的活動更顯熱鬧而生氣,活脫脫一幅山野友人宴飲圖。

從梵誌「與於屏處作家室」來看,作為家室象征的屏風背後隱喻的婚姻制度便顯現出來。一百多年前易蔔生【玩偶之家】塑造出了一個為理想而出走的「娜拉」革命形象,以至於後人一直在不斷的討論「娜拉出走之後究竟會怎樣」。

而一千五百多年前的【陽羨書生】卻已大膽地為一個「雖與書生結妻,而實懷怨」的女子行為而說「善」。作者將前源文獻中的書生吐女子,女子吐男子的三人人物關系上,加上了第四人即男子口吐之女人。由是將「梵誌吐壺」中的女人多欲的主題,延伸為男女情欲並無不同。

透過女子及時返回屏風及書生處,實際又重回到「而實懷怨」的家室,可見女性追求自我及滿足情感需求的道路還很遠。

這也可以解釋後文男子所言「此女子雖有心,情亦不甚」的背後,是從古至今女人對於家室的依賴、依存,以及古代女子自主選擇婚姻斷續的失語。

書生永遠處於中心地位,丈夫為天,這也許是作者對世俗男女偷情之後女性歸宿的一種設想。從文末書生「遂吞其女子、諸器皿,悉納口中」的掌控,可以窺見男性在自然社會中絕對主權和超大的控制能力。

許彥對美味佳肴的享用及「衣服綺麗,容貌殊絕」佳人的欣賞顯得毫不拘束,而兩位女子對於書生、許彥、男子三位男性或坐宴或陪眠的行為似失去主體性的立場。

「錦行障」作為十五六歲的佳人出遊遮蔽身體的用具,在故事中成為陪伴丈夫以表忠貞的隱喻。

動畫片【鵝鵝鵝】中加上了鵝女與貨郎的情感碰撞,鵝女執著地求貨郎帶她走出山外,這與屏風內侍寢的兔女(第一代或稱古代陽羨女郎)相比,其算得上第二代或者稱現代陽羨女郎。

勇敢追求心靈和情感的交流,願意與貨郎行走天涯的鵝女,雖然最後被豬妖吞回,但她總算是邁出了屏風之外的第一步。

屏風後的女性身影所隱喻的家庭倫理和性別等級,昭示著女性真正走出屏風之外還有很長的路。