⭐

設個星標吧朋友們

不然你都接收不到文景的精彩推播了

又到了世界閱讀日,關於讀書的資訊集中在這一天對大眾進行了一波密集的「轟濫」。當「讀書」成為一種口號,一種標榜自我的姿態時,這場閱讀狂歡似乎就變得有些可疑。

閱讀真的離我們更近了嗎?

基於此,文景不打算在今天單純推薦書單給諸位,而是想發表一篇【縣中的孩子】作者林小英老師撰寫的,她在求學和治學過程中曾獲得過的純粹的來自讀書的快樂的文章。

在此文中,林老師深情回憶了自己在北大求學和任教時,那些曾陪伴她一起讀書的人,和那些由一個個名字和一本本書串起的一起讀書的時光。

文章很長,希望你能耐心讀完,相信在今天讀完這篇文章的你,能有所得。

我輩讀書人

林小英 文

在來北京大學高等教育研究所讀研之前,我讀書涉獵的範圍很小,沒認真看過幾本學術書,大學的課余時間基本上都用來唱歌和瞎逛了。等到碩士入學後,一個寢室四個人,其他三個都是北大本科上來的,霜葉是英語專業,楊釙是經濟學專業,小魏是社會學專業。三個人都有一個共同的愛好,就是向我扔書。霜葉會買每一期的【英語世界】,她好像幾分鐘就能看完,然後扔給我,我一個月也看不完;楊釙會買每一期的【讀書】,看完後嘰裏呱啦地評論一通,我都沒聽懂,就把書扔到我的床上,不管我看不看;魏秦歌溫文爾雅,她的床頭一排【顧準文集】,我從來都只能仰視,直到畢業也沒敢伸手去翻過。雖然我們的碩士專業都跟教育有關,但各自的背景不同,各有千秋。直到他們三個都覺得應該好好去看看教育的書,讓我帶路,坐公交車去北師大東門的書店買書,結果我好不容易當一回老大,四人坐公交車去北太平莊,一不留神坐過了站,在雙秀公園下車再往回走,從此她們再也不相信我的帶路能力。

【讀書】雜誌創刊於1979年,是一本以書為中心的思想文化評論雜誌。圖為2024年2月刊。

研究生期間的課余時間,不是看書,就是聊天。研一第一個學期結束時,宿舍常駐人口是我和霜葉,為了交期末論文,看如何既能合作又能合理完成,我們一起去學五食堂買飯,一人一包清華酸奶,端回宿舍吃。我們宿舍四人合夥買了一個小圓桌,正好可以擺上吃飯,吃完飯就喝酸奶,喝完酸奶就嗑瓜子。一邊磕,一邊聊讀的文章和書,半天就過去了。把瓜子殼收拾掉,洗了飯盆,繼續去學五買飯買酸奶。日子一天天過去,電腦裏的文字越堆越多,不經意忘記了買回家的火車票,終於是買不到了,於是人生第一回坐飛機,回家。霜葉買的書在我看來亂七八糟的,什麽日本的飲食文化,廣告的轉譯效應,圖坦卡蒙的墓葬等等,新的小說一出版,也會迅速買來讀,阿來的【塵埃落定】就是她一看完我就看,我們同時斷定,這小說最適合拍電影,很多場面很有電影制作的感覺。後來果然就拍電影了。

茅盾文學獎獲獎作品【塵埃落定】,1998年人民文學出版社版。

作為學生,我們都覺得應該多看書,如何達到這個目標,就得想很多辦法。一個是影印,是為了擁有好書,一個是搞讀書會,是為了讀懂好書。高教所「高居」於電教樓的四層,看著辦公室和教室不咋地,但給學生提供的學習條件很好,有個影印機師生都可以用,當然影印個單篇文章是可以的,但太多了自己也會不好意思。校內的影印店還沒現在這麽多,也更費錢,所以是能蹭所裏的影印機就蹭。在影印機前,往往也會有意外收獲,看到影印店老板在工作,也不知是誰的原本,看到合適的,就會跟老板說,也給我來一本。後來做教育政策研究,有不少政治學方面的書,比如鄒讜的【二十世紀中國政治】,都是這麽悄無聲息弄來的。

學院中師生之間比較親近,對於學生之中出現的各種幺蛾子需求,學院基本上都盡量滿足。比如我們提出過,應該搞師生春遊,增進學術交流的機會,然後就有了一年一度的春遊;應該搞學術沙龍,請老師們輕松地指點我們怎麽規劃學業和學術,怎麽讀書,特別喜歡聽老師們講自己的求學歷史,於是就撥錢給我們買吃的喝的,確定一個晚上的時間到學術活動室高談闊論,既不需要寫海報,也不需要寫總結,就是一聲吆喝,就聚了,然後就散了。這種學術沙龍後來就慢慢演變成了讀書會,以讀書的名義聚會。

看似對讀書很如饑似渴,其實我們對課上布置的閱讀文獻反而是讀得少,老師規定讀的也不見得會去讀,因為總是想等著老師上課講。人就是這樣奇怪,容易獲得的不珍惜,不看重,得不到的反而總是覺得好。如果是兩門或兩門以上的課都要求讀,那就得重視起來。比如韋伯的【新教倫理與資本主義精神】,小魏和周濤在本科都是社會學系的,他們早就知道這是經典,但我直到轉為博士生,在全校文科生必修的政治課大課上,閱讀書目中的第一本又是此書時才被勒令必讀,可是讀原文還是讀不進去,於是就讀了一大堆期刊文章,草草交了讀書報告的作業,也不為碩士期間只認得書名那幾個字而死活讀不進去內容覺得羞恥。

韋伯經典著作【新教倫理與資本主義精神】,文景版。

學術沙龍的成本太高,後來逐漸演化成毫無成本的那種:宿舍聚談。也不知怎麽興起來的,我和濮同學(濮嵐瀾是也)的寢室變成了每天晚上10點以後進行學術討論的固定場所。侯同學(侯龍龍是也)在讀博之前,在研究方法、經濟學和法學三個領域都有大作發表,而且喜歡杠學術大牛,於是博一期間極其自律,每天都是待在辦公室讀文獻,腦子裏一堆的問題需要找人討論。為了不影響自己的固定閱讀和寫作,他每次都是晚上10點以後才會來,我們一開始覺得奇怪,還以為他要追求誰,後來才知道人家是有著遠大的學術理想。很多問題是他思考了很久的,所以他必須言簡意賅地開頭,我和濮同學才能捉住他的思路。制度經濟學的一堆書籍,諾斯、科斯、哈耶克等一堆人的一堆理論,伴隨著中國經濟中心的一堆的課,就擺在了面前。好在,教育學院的課基本上都很跨學科,課堂上老師推薦的書極少是純教育學的範疇,我們也就毫無障礙地充分享受這種到處拈花惹草的讀書方式。

哈耶克代表作【通往奴役之路】,他的世界性聲譽就是由此書奠定的。圖為中國社會科學出版社1997年版。

小侯(侯華偉是也)是政治學的專業背景,畢業後就在高教所工作,一直有興趣關註教育政策的研究領域,畢竟這個領域的學科基礎首先就是政治學。我寫博士論文的分析框架時,一直不敢最終確定,直到最後接受了他一直提醒我的「自由裁量權」的概念,在那個時刻,我終於體會到他那「看破不說破」的本領。大概這也就是古人所說的「不憤不啟,不悱不發」的教學境界了。我後來留校當老師的十幾年裏,小侯跟我說得最多的一句話就是:研究教育政策,必須要看政治學的書,最好也看看政治哲學。他雖然不專門從事學術工作,但對學術職業的理解相當深,幾乎是定期給我敲邊鼓: 「要看書,要看書!一個學者不看書,只會越來越淺薄。最近看了什麽書啊,跟我講講唄。」 這種監督真的讓人不敢松懈。

博士生除了個別同學有導師配給的辦公桌和電腦以外,其他同學都只能在宿舍待著。話說經歷過像我們這種一直閉門不出四五年的讀書生涯的人,坐功那是相當的好。林傑博士比我高一屆,他的坐功應該是大家公認最好的,課基本不上,講座從不參加,在BBS上倒是最活躍的「天涯」兄,讀書是最死磕到底的那種蟲。既然大家都是到了晚上異常活躍的動物,淩晨兩三點前從不睡覺,那就再折騰一下讀書沙龍吧。天涯兄答應得很厲害,但斬釘截鐵說自己正在研究蘇格拉底之死,發誓要讀遍北大圖書館所有關於蘇格拉底的書,為的是研究學術自由的問題。他迅速發了博士論文開題報告的初稿來,說可以作為第一次讀書沙龍的討論主題。這可不得了,誰看得懂啊!當時教育技術系那幾個「狼牙山五壯士」建了一個學院內部的BBS論壇,我們學生都註冊了賬號,主要探討的是學術問題和文藝青年、小資話題。我和一個叫做「賣女孩的小火柴」討論了韋伯的音樂劇等種種不一而足,有一天我室友濮同學從外面回來,實在忍不住笑出來了,「小英啊,我真是服了你,你還真不知道跟你討論音樂劇的是我啊!」天涯兄跟待字閨中的少女一樣,輕易不露面相,一直在論壇上發帖,幾乎沒有他參與不了的話題。自然,沙龍一次也沒搞起來,蘇格拉底之死也沒討論起來,倒是來來回回一唱一和了不少五花八門的詩。那時好像興起一股讀林徽因、張愛玲的小熱潮,連胡蘭成的【今生今世】我們幾個都人手一本,因為裝幀好看,粉紅色的瓦楞紙封皮,行文半文半白,頗為雅致,也沒糾結他是不是漢奸。天涯兄很是極致,他喜歡林徽因,居然會在清明節在八寶山林徽因墓前坐上半天光景,也不知心裏是不是又百轉千回了一萬次。等到他博士論文答辯,學理與情感兼具,被汪永銓老先生盛贊不已,密密麻麻的蠅頭小楷的手寫評語布滿了A4紙兩頁,真是沒枉費林傑兄嚴肅追問蘇格拉底之死和浪漫朝拜林徽因之墓。

八寶山林徽因墓。

濮同學的本體是清華大學的基因,本科學的是生物醫學工程與儀器,這個專業名稱我念叨了幾百遍終於記住了,到現在也沒忘記。但她在江湖享有「清華美文重鎮」的名號,情感細膩、文辭華美,對於我這種實用主義粗神經的人來說,字都認識,就是不明白咋就那麽多彎彎繞。才博一階段,她就神不知鬼不覺地出版了之前不費吹灰之力寫作的美文集【揮霍的碎片】,班裏每個同學送一本,當然,一個班也就7個人。奇怪的是,她讀博之後就不怎麽寫了,看學術書籍倒是特別起勁,資訊搜尋能力超強,還有很強的復述能力。她的博士論文做教育政策制定,我做教育政策執行,看的書差不多一致,但側重點不同,有時候我們會互相為對方看書。人就是這樣奇怪,書如果不是直接與手頭的活計相關,讀起來要愉快得多。我有這樣一個博士室友,還有霜葉這樣一個碩士室友,她倆都是涉獵極其廣泛檢索能力又超強的人,所以我樂得坐享其成,反正她們都會找來推給我看,就這樣一直保持傻呵呵的狀態到博士畢業。

建新和春萍是我們班的帶頭大姐,她倆早前就已經當過多年的大學教師,還有孩子需要照顧,沒有我們身上的諸多惡習。她們看書不但能如期完成,而且是真的不糊弄。我們幾個應屆上來的,總是覺得有大把的光陰可以揮霍,但她們似乎總是在搶時間。建新有一個雷打不動的習慣,晚上12點準時睡覺,早上7點準時去食堂吃早飯。這保證了她的閱讀速度和質素。有一次她讀到一篇匿名送審的博士論文,覺得異常熟悉,迅速就找到了原文比對,認定論文抄襲。等到她博士論文開題報告出來,鬼使神差地又被別人抄襲了,還好她以一貫的迅雷速度揪住了抄襲者本人解決了此事。春萍讀書非常細致,絕不人雲亦雲。為了解決讀博期間的選題焦慮和寫作焦慮,我們班這幾條槍決定定期到佟府南韓菜餐廳聚餐討論。由於趕速度,所以似乎總是能迅速達成對某一流派的觀點、某一本書的共識,但春萍總是能在最後來一個「也不一定」,於是細細指出哪裏不對。我和濮同學畢業後回望總是會感嘆,多虧了建新和春萍這兩個帶頭大姐,就沖我們那優哉遊哉、根本不把學院和導師所定的ddl放在眼裏的架勢,不延期個一年半載的,是絕對不能畢業的。因為她倆肯定能按期交綜合考試論文、博士論文開題報告,只要她倆交了,我們導師陳學飛老師就吃了定心丸,拖後腿的必須跟上!

林小英老師和同學們就讀的北大校園。圖片來自網絡。

霜葉去了香港讀博士,接觸到的英文書越來越多,「扔書」這件事是她一直持續不斷對我幹的事情,包括電子版和紙質版。教育政策、教育社會學、學校過程、網絡社會學、批判教育學等方面的英文文獻接踵而至,根本來不及看。現在我書架中的英文原版的公共政策大部頭書,都是她從香港拎過來扔給我的,夠我今生慢慢看了。她在香港讀博,獎學金高,電話費便宜,所以無一例外是她打電話到我宿舍的座機,學術討論從未因為遠隔兩地而中斷,一次通話兩三個小時是家常便飯,博士論文的思路和靈感在其中慢慢成型。畢業後似乎有那麽兩次是我主動給她打電話,她竟然有受寵若驚之感!每次她回北京,首要的需求就是讓我在她下飛機的時刻,去三角地北新商店的西側排隊買涼皮,這是宿舍圓桌討論的延續。然後就是看看我又新買了什麽書,一旦看中,就拿走。我後來每次去香港,她的書的命運也大抵如此。補充一句,衣服的命運也是如此。

讀博士期間住在32樓2層,這是全校唯一一層男女生共存的樓層,二層一共38個房間,只有4個房間是女生,其他都是男生。在水房擡頭不見低頭見,慢慢就了解到這一層幾乎占有全校最齊全的社會學科中的主流學科的博士生:社會學、經濟學、政治學、法學、科學哲學,當然還有我們教育學。男女博士生水房見面能聊啥呢?讀書唄!也只能聊聊這個了。這些主流社會學科的經典著作,就這樣在一邊刷牙洗臉洗衣服的過程中進入了頭腦中的文獻目錄。有什麽好課和講座,大家也相互介紹一下。後來在網上會不經意看到一些年輕學者接受采訪、發表專題文章的報道,細看名字, 嘿,32樓的 。

太陽底下無新事。到自己當了老師,就開始想法子治理在學生們身上看到的自己當年所有犯過的老毛病。如何督促學生讀書呢?開課,專門開一門文獻閱讀的課!有學分總是有激勵的嘛。這種套路其實學院的老師們早就玩出來了,我就是【教育名著選讀】這門課的第一屆學生,嘿嘿。課程所列的書單,本本都是大牛寫的,一學期能把一本啃完,也算是大牛了。一個同學選一本書負責導讀並撰寫讀書報告,作為學生自然是想辦法偷懶,別人導讀,自己基本不聽,反正也沒讀過。輪到自己了,導讀的時候也不指望別人在聽。所以輪到我開教育政策文獻選讀的課一樣面臨這個「道高一尺,魔高一丈」的問題。課上開列的文獻全部是英文期刊文獻,這樣每個人不能唯讀一篇。一開始導讀的時候發現每個人直接面對英文,還是吃力,於是要求每個人把自己認領的幾篇文獻盡量轉譯成中文再導讀,可以練習英文轉譯能力,也可以逐漸積累下來方便以後的學生。雖然每次討論比較熱烈,但這種勞力高投入但腦力低收效的行為,經過評估,還是覺得很難可持續發展,於是次年決定不再開設學分課。重新回到松散型組織狀態。

讀書會就必須搞起來了。

第一次主要的考慮是,必須吃好喝好玩好,才能讀好,並且還不能讀太難的書。家境殷實而好客又擅長張羅聚會的程化琴建議去她博雅西園的家裏讀,大家也算是去見證她家的喬遷之喜。吃了很多好吃的點心、屋裏屋外都參觀過了一遍之後,開始讀【現代國家的政策過程】。這本書當時剛出版,公共政策的中文書並不多,新出版的大多是從2004年開始,所以新出一本我們就追讀一本。可能由於沙發實在太舒服,所以讀了些什麽內容進去一點都不記得了,只記得的是山核桃仁最好吃。從第二次開始,移師院內的博士生討論室,而參加的人數也漸漸稀少,一次不落地參與者就是塗端午。他幾乎每次都導讀,不但能通篇讀下來,還能對全書做總結。他剛入學時口才並不出眾,但他對學術有著如侯同學一樣的抱負和純粹,作息規律,每日堅持,筆耕不輟。漸漸地,每本的書導讀人不用選,都是他。一系列公共政策的經典書籍就這樣過了一遍。端午的口才逐漸變得令人刮目相看,而他沈穩的性格也使得他在寫作的時候語言平實,但有力道,成為諸多課題研究的骨幹力量。

【現代國家的政策過程】,米曹・黑堯著,中國青年出版社2004年版。

研究教育政策的人,看了一堆公共政策的書,總是隔靴搔癢,意猶未盡。不行,還得深挖。此時,在不同的階段修的不同的課上不同的老師推薦的相同的書目,一齊匯總到腦子裏,大概就浮現出來這麽幾個大師級人物是繞不過去的:福柯、哈耶克、韋伯、布迪厄。這幾個大師每個人都著作等身,怎麽讀?因為博士畢業時對做課題、開研討會頗有些疲倦,所以當時內心立下誓言,要做好學問,必須坐上5年冷板凳,好好練內功。還真是堅持了5年沒有出去開過一次學術會議,第一次參加會議就剛好是畢業5年之際。既然有這樣一個時長的預期,那就只能老老實實一個大師一個大師地讀了。首先是福柯,他的【規訓與懲罰】、【瘋癲與文明】和【性史】是在很多課上老師們介紹的,但這種艱深晦澀的書在課上也就之只能了解個大概。我不知道怎麽個讀法,但知道肯定不能按照博士生政治課混作業的做法,就是看看期刊的評論文章,各處參照一下,稍稍來點兒自己的評論就結尾。讀書這件事說白了就是一個極為樸素的活兒,跟農民種地一樣,日出而作,日落而息,年深日久,終有收成。福柯的三本書我是在去國外探親時逐字逐句讀完的。開始讀的時候頗覺煩躁,乏味無趣,很難進入作者的理路中去。但忍過這個階段,後面漸漸轉為喜愛,然後是驚嘆,然後是忍不住要分享,就逐漸想寫點兒什麽東西。等到兩個多月後回學院,立馬重開讀書會,從讀哈耶克開始。

生活·讀書·新知三聯書店出版的福柯系列作品。

此時發現所有的付出都不會白費。哈耶克在中國的代言人可以算是鄧正來,此人在學術譯介方面是個神奇人物,有著超出常人的堅韌。在讀福柯的時候,我把鄧正來寫的【規則·秩序·無知】一並仔細讀了,對他時不時的綿延三行的長句子已經習慣,早就躍躍欲試想專門讀哈耶克。果然,帶著讀福柯的經驗招募讀書會成員,響應者眾。這次不會有什麽猶豫,就是老老實實讀,不講求速度,不給壓力,不計較人際關系,不求一定有什麽結果,就是讀!從哈耶克的【法律、立法與自由】三卷本開始。這一回博士生和碩士生一起讀書,是前所未有地思想碰撞和相互解惑。碩士生王雅雯本科是新聞傳播學院畢業的,從不閑聊,沒有廢話,但讀書極為認真。王友航和王世嶽兩位同學決定碩轉博以後,參加讀書會一次不落,逐漸變成我們公認的學術苗子。江濤在讀博之前是中學語文老師,他總能以自己紮實的一線教育經驗來審視西方理論,李澤厚的著作他讀了不少,每次做理論的中西比較就是他負責。江鳳娟和劉妍這對學業上的雙胞胎,是讀書會中兩個講相聲的好搭檔,她們倆都是段子手,能迅速把經典著作和生活中的情感婚戀柴米油鹽聯系到一起,帶來一片哄堂大笑。她們倆說,最期盼每周三下午三個小時的讀書會時間,每次讀完後就把心裏積攢的所有問題都宣泄一空。直到畢業了,她們依然趕來參加讀書會,哪怕是孩子出生了,也都盡量堅持。哈耶克的書一讀就是一年半,在這些骨幹力量風雨無阻的參與下,我們堅持了下來。

哈耶克在這部著作中詳盡討論了法律與立法之間的關系,並完成了他從社會理論到自由理論再到法律理論這一宏大的自由主義社會哲學體系。

讀書就是讀書,我們確立了幾條原則:讀書會就是我們的禮拜天,相當於過純粹的精神生活,所以不涉及物質層面;讀書會不指定導讀人,相信自然而然的融合性,大家帶著書和興趣來,自然能讀起來;讀書會不指定硬性讀書任務,一次能讀多少就是多少;如果不能來,不要請假,免得撒謊找借口;讀書會不提倡參與者帶小零食吃,免得不帶只吃的人不好意思;讀完書後絕不一起聚餐,免得有人際上的任何負擔。每次讀完就散,各回各家,反而讓讀書會散不掉,一直堅持了好多年。

等到讀韋伯,李茵加入了進來,一個看似文弱的女老師,實際上是個堅定的持旗手。韋伯的作品集有12卷,怎麽選?到這個時候,我們都認為讀書是一輩子的事了,所以就更不著急,從第一卷讀起吧。我和李茵的性格截然不同,在讀書會中的分工逐漸變成:我負責踩油門,她負責踩剎車。她涉獵十分廣泛,尤其是文化心理學和哲學方面的書,買得多,也讀得多。在讀的過程中,經常會穿插一些別的文獻,她就會建議我們放下韋伯,讀讀別的,然後再繼續讀韋伯。這種時不時開個岔路去走走的做法,讓我們真正地進入到讀書的純粹的心智快樂之中。等讀到第三卷【支配社會學】時,李茵把中國學術界對自由的討論介紹了進來,特別是劉小楓的【溫順的刺猬】單篇文章,一共30多頁,我們讀了整整半個學期,紙張都快磨爛了,筆記寫滿了所有的縫隙。後來我們又迎來一個剎車手:春萍。她和我們一起讀【新教倫理與資本主義精神】,並且替換了廣西師大的版本,於是我們按照她的建議重新購買商務印書館的版本,沒想到這個版本居然有那麽厚。春萍說這本書沒有刪除德國學者最擅長的巨長無比的註釋。李茵和春萍兩個剎車手,讓我們把新教倫理讀得十分通透,至少我們自己認為達到了這個境界。這本書讀了整整一個學期,有時候三個小時的讀書會,就是在辨析一個概念,這個剎車踩得有點狠,但收獲卻是巨大的。就這樣慢悠悠地讀,居然也就讀到了第七卷結束。不幸的是,李茵生病了。讀書會的同仁一致同意暫停讀書會,等待她病好了再相聚。更不幸的是,她一直與疾病抗爭了6年,最後沒能回到讀書會,直到往生。我們的這個讀書會就再也沒有延續,至今沒能開啟第八卷。

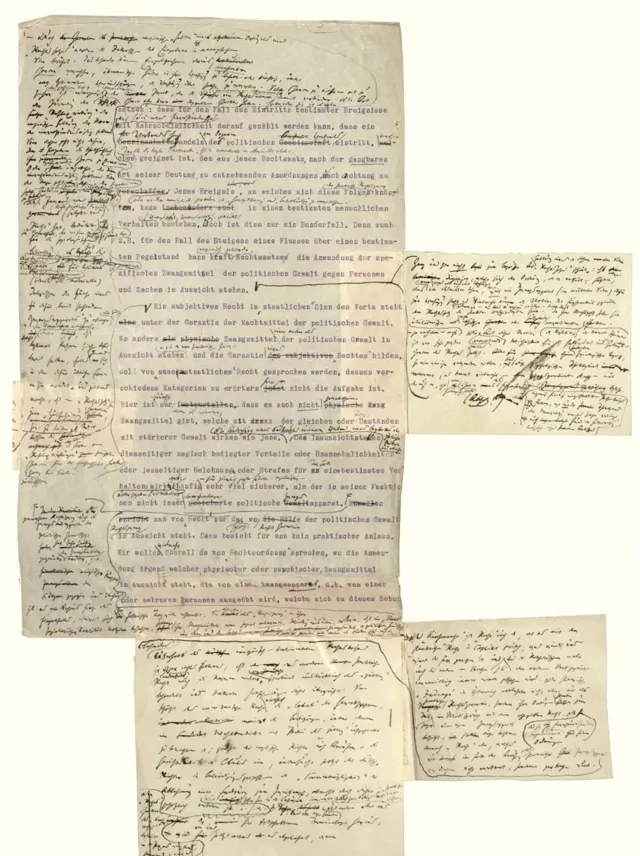

韋伯手稿。

最近七八年斷斷續續又舉辦過、參加過、指導過一些讀書會,模式不太固定。有的時候是因為有一本書很好,所以找幾個人一起讀;有時候是因為做某個研究需要打個共同的知識基礎,所以課題組一起讀;還有的時候是課程內容的延伸,教學時間畢竟有限,需要延伸和拓展閱讀。前幾年,應邀每年做一次研究方法的工作坊線上直播,每次是3個整天,6個半天,一個半天是3小時。其中有半天的課程,考慮到我怎麽苦口婆心講,學員們也不見得明白,我決定還是把他們帶到原始著作的論述中去,於是我做了半天時間的文獻導讀,效果出奇得好。等到工作坊結束,應不少學員的訴求,我又制作了7本質性研究方法經典研究著作的導讀影片,學員們還是覺得不盡興,又要求專門開設答疑課。於是在導讀課結束半年後,又搞了一個微信群的讀書直播答疑課,每次答疑結束後,還有專人負責整理文字記錄,發給隱身在全國各地甚至世界各地的讀書人。但,當讀書變成一種知識付費,變成一種課程,就再也找不回那種純粹的心智快樂了。

五年前我去埃及的孔子學院工作,面對比中國還古老的人類文明和地處亞非歐交接之處的繁盛活躍的國際化,深感世界觀就這樣被改變了,如果再囿於自己的一個專業領域,斷不可能把這個世界看得更明白一些。本來接受這份工作,其中一個起因就是因為之前一年已經在質性研究方法課的講授中,每次講到「如何做觀察」時就內心發虛,講得看似明白,實則有一個完全不同的、更高的內容或範式存在,而我並沒有吃透。當時就自己搜羅一些「影像理論」在看,法國學者德布雷所著的【影像的生與死:西方觀圖史】一書,令我大開眼界,書中提到西方世界影像的起源在埃及,要弄明白人類怎麽用視覺去捕捉這個世界的資訊,並轉化為可解釋的文本,非得從埃及的雕塑和繪畫入手了解不可。鬼使神差,就降臨了這麽一個邀請,所以我思考了5分鐘,就答應了,半年後,奔赴埃及而去。然而,在行萬裏路之前,沒有讀幾卷書,這路也算是白走了,因為看了那麽多的雕像、神廟、方尖碑、木乃伊,還是不明白,也記不住。器物層面的東西就靜靜地擺在那裏,可它們在訴說和昭示著什麽呢?沿著德布雷的書,我找到了貢布裏希的【藝術的故事】和妙思、康定斯基等一堆人關於影像的書,直到覺得可以重新備出一堂質性研究方法中的「如何搜集和分析視覺資料」的課來,才算不是口是心非了。

貢布裏希經典之作【藝術的故事】,廣西美術出版社2014年版。

充滿影像符號的埃及建築。

在埃及的日子裏,每天接送孩子上下學,都要經過荷槍實彈的士兵坐崗處(並不是像中國的武警都筆直地站著,他們都是坐著的)和警察崗亭,雖然起初有些怪異的感受,但很快就習慣了。但他們在防守什麽呢?這與我在北京的感受完全對接不上,總是處在一種莫名的奇怪的狀態中。世界的大勢是如何形成的?此時拋開對中國一己的關註,以地球人或人類的一份子來關心世界的流動和格局,才能走出自己的「洞穴」,反身性地思考其實距離自己並不遙遠的事情。北大一位孔院同行推薦的東尼·朱特的【戰後歐洲史】四卷本就這樣能夠沈浸地看下去了。大歷史學家霍布斯鮑姆的「年代四部曲」、我永遠記不住姓名的外國學者寫的「全球史」、「海洋與文明」、「音樂的政治經濟學」、「音樂教育與社會公正」等等方面的書籍都是順藤摸瓜得來,都逐一慢看,總算是稍稍明白了一些,也不枉遠赴埃及,吃了那麽多苦頭。這些書指引了我有信心做「新中國高等教育場域的建構」的檔案研究,面對資料的復雜和缺失,不再那麽惶恐。

史學大師霍布斯鮑姆全面展現了從1789年至1991年的世界歷史,此版本為2017年中信出版社出版。

正是受惠於這麽多同輩中人的推薦、引領和相伴,讀書的經歷漸漸變成了一種自我的修養,這對我這個從小就對讀書無甚向往的人來說,無異於脫胎換骨。每一個身邊的人乍一眼看上去並無特別,但那每一顆腦袋裏裝著的是令人著迷的智慧和思想。從這麽多人的讀書中得益,有時候會慶幸自己生而為人,能識字,能看書,能感受這個透過書而展現出的漫長的來龍去脈的世界,也許就死而無憾了。

以此記錄、懷念和感謝我輩曾一起讀書的人,和那些一起讀書的時光。

本文被收入陳洪捷、李春萍主編:【學術之道——北京大學教育學科40年】,北京:北京大學出版社2020年版。

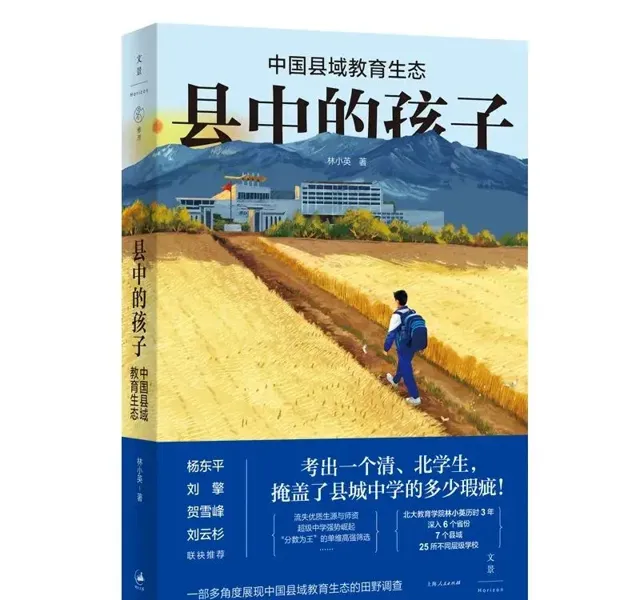

【縣中的孩子:中國縣域教育生態】

林小英 著

中國50%以上的學生在全國2000多個縣接受教育,縣中應該采用精英教育,還是普惠式教育的模式?

解決縣域教育難題,應加大對口扶貧還是強化自我造血功能?

縣中的孩子是只爭朝夕、拼命學習模式的犧牲品嗎?

縣中能走出優質生源與師資流失的困局重新振興嗎?

教育不該是適者生存的模 式,經濟越落後的地方教育越應該給人以希望。