【基督山伯爵】,世界文學史上最具影響力的經典之一,人們對大仲馬的這本名著已經有太多的贊譽與解讀,除了復雜多變的情節和豐富飽滿的人物個性,這本書還生動描寫了19世紀的法國社會風情。其中有一個有趣的章節(第六十一章 幫園藝師擺脫偷吃桃子的睡鼠的辦法),提到了當時法國盛行的先進通訊技術——在電報發明前,人們借助訊號塔快速傳遞戰爭或重大商業資訊。

在這個章節裏,基督山伯爵探訪了坐落在一個小山丘上的訊號塔。這座訊號塔由一個熱心園藝的急報員管理,生活清苦,有一次睡鼠啃掉了他的半顆油桃,他就吃了剩下的半顆,感覺「味道好極了」。伯爵跟他套了幾句近乎,摸清了他這個崗位的報酬,很快用鈔能力(兩萬五千法郎)降服了他的職業操守,並為其所用——利用訊號塔向巴黎城傳遞了西班牙「唐·卡洛斯國王逃脫及巴塞隆拿舉叛」錯誤資訊,讓仇人唐格拉爾自以為先人一步獲得了寶貴情報,緊急拋售西班牙公債券而虧蝕了一百萬法郎。而這個有趣的章節名:「幫園藝師擺脫偷吃桃子的睡鼠的辦法」,指的是伯爵付給急報員的錢足以讓他後半輩子吃喝不愁,不用再困守在訊號塔,被那裏的睡鼠偷吃桃子了。

「聽著,」他說,

「我還會另外給你的:光靠這一萬五千法郎,您還是不夠過日子的。」

「我不是還有這份差使嗎?」

「不,這差使丟了。因為,您要發的訊號,跟您那位同事發的訊號,完全是兩碼事。」

「哦!先生,您這是要幹什麽哪?」

「開個小小的玩笑。」

「先生,除非有人強迫我……」

「我是想要強迫您呢。」

說著,基督山從衣袋裏掏出另外一沓錢。

「這兒還有十張一千法郎,」他說,「加上您袋裏的十五張,一共是兩萬五千法郎。有五千法郎,您就可以買一幢漂亮的小別墅、一座兩畝地的大花園。剩下的兩萬法郎,能讓您每年到手一千法郎利息。」

「兩畝地的大花園?」

「還有一千法郎年金。」

「我的天主哪!我的天主哪!」

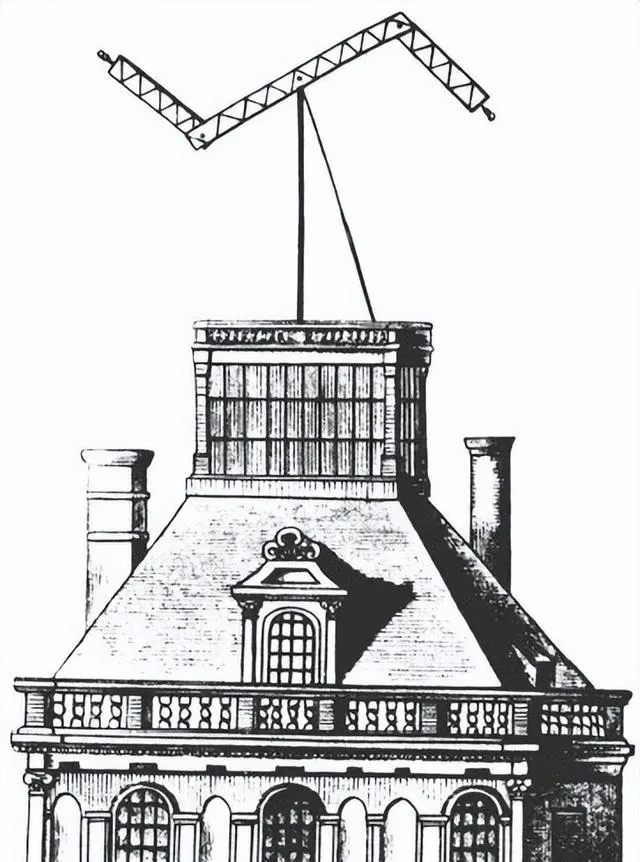

當時法國的訊號塔裝置(參考下圖)是在一根橫梁兩端安裝兩個巨大的懸臂,分別由纜索操縱。懸臂可以形成七個角度,相鄰之間相差四十五度(不是八個角度,因為其中一個角度會使懸臂被橫梁擋住),而橫梁本身也可以旋轉。這一切都由下方的操作員借助曲柄和滑輪進行操控。為了有效發送訊號,設計者為橫梁設定兩個角度,此外每個懸臂又有七個角度可選,那麽就可以代表九十八種符號(7*7*2)。某些符號被保留用作誤差校正和控制,比如開始和停止、確認、延遲、沖突(一座訊號塔不能同時雙向發送訊息)以及失敗。其他符號則被成對運用,用以指示操作員從特制的碼本中找到對應的頁數和行數。碼本收錄的條目最多可達八千多條,囊括了字詞、音節以及人名和地名等專有名詞。所有這些都是嚴格保密的,畢竟所有的訊息都將在空中傳遞,任何人都看得見。

第一批建造的從巴黎的盧浮宮到法國北部邊境的利爾路線,將近兩百公裏長,包含十八座訊號塔。傳遞的第一批訊息來自利爾,是法國軍隊打敗了普魯士和奧地利軍隊的捷報。對此,國民公會欣喜異常。一個議員甚至將它列入人類的四大發明:印刷術、火藥、指南針,以及「遠距離傳訊符號語言」。此後,訊號塔的建設開始四下擴張,東至斯特拉斯堡,西至布雷斯特,南至裏昂(法國遠距離傳訊網絡全盛時期示意圖見下)。1799年,拿破侖·波拿巴發動霧月政變。政變成功後,他下令將向各地發送了一條訊息(「巴黎無事,良民皆安」),並很快指示建設一條直通米蘭的新路線。

遠距離傳訊系統逐漸確立了一種通訊速度的新標準,因為僅有的真正競爭者不過是馬背上的騎手。不過,速度可以用兩種方式度量:以距離來度量,或以符號和字詞來度量。設計者曾聲稱,一個訊號從法國東南的土倫傳到巴黎,沿線經過一百二十座訊號塔,跨越七百六十多公裏,能夠做到只需十到十二分鐘。但對於傳送一條完整的訊息,在操作上則存在諸多困難。即便對於手腳最快的操作員來說,每分鐘發送三個訊號也已經是能夠指望達到的極限了。訊號鏈上的下一個操作員透過望遠鏡讀取訊號後,必須手工在記事本上記下每個訊號,並操作自己的曲柄和滑輪來復制這些訊號,還要確認這些訊號被他下一個操作員正確接收了。這樣的訊號鏈精致而脆弱,雨、霧或一名粗心的操作員都能打斷一條訊息。在18世紀40年代,人們曾度量過傳訊的成功率。在暖和的月份,一天之內每三條訊息中也只有兩條被成功傳達,而在冬季,這個比率更降至三分之一。

編碼和解碼也需耗費時間,不過這僅限於訊號鏈的起始和結尾。中繼訊號塔上的操作員只需按照指令轉發訊號,而無需理解它們。實際上,有很多操作員都不識字。【基督山伯爵】中對此也有描述:

「我聽人說過,」伯爵說,「你們雖說成天發這些訊號,可是你們自己並不懂其中的意思。」

「一點不錯,先生,但我寧可這樣。」急報員樂呵呵地說。

「為什麽寧可這樣?」

「因為這樣我就沒有責任了。我呀,就是架機器,僅此而已,只要我在照常工作,別人就不會多管我的閑事。」

訊號塔曾經遍布世界各地,直到現在它們的遺跡仍可散見於鄉間。從 Telegraph Hill、Telgrafberget和 Telegraphen-Berg等叫作「傳訊山」的地名依稀可見當年的用處。瑞典、丹麥和比利時很早就參照法國的模式建造起類似的系統。很快德國也緊隨其後。1823年,一條橫貫印度北部從加爾各答到楚納爾(Chunar)的路線開始營運;1824年,從埃及亞歷山大港到開羅的路線建成;1833年,俄國沙皇尼古拉一世下令興建從華沙到聖彼得堡和莫斯科的路線,沿線包括二百二十座訊號站。它們一度主宰著世界的通訊,但在電報技術出現後很快就變得過時了,速度之快超過了興起時的速度。來自美國肯塔基州的發明家和歷史學家托利弗·沙夫納上校,在 1859年到俄國旅行時,就深深被這些訊號塔所震撼,既為它們的高度和美麗,還為它們突如其來、全面的衰亡,「這些訊號站如今陷入了沈默,再不見指示的動作。它們默默矗立在高處,很快將屈服於時間的侵蝕之手。而電線,盡管外觀沒有那麽雄偉,卻遍布整個帝國,用燃燒的火焰將君主的意誌傳遞給四散在他廣袤領土上的六千六百萬民眾。」

參考書籍:【資訊簡史】