(受訪者提供/圖)

廣西,野氣橫生的文學熱土

2023年8月11日,一大早,蔣錦璐緊張地盯著手機,不斷重新整理中國作家網的即時訊息。作為廣西作協的駐會副主席、秘書長,她期待即將公布的第十一屆茅盾文學獎獲獎名單裏有一個廣西作家的名字,他叫東西。

廣西作家朱山坡卻十分篤定地從廣州乘高鐵回到了南寧,打算當面向東西祝賀。

工作老搭檔凡一平此時正忙著拒絕其他邀約,他和胡紅一、李約熱、田湘、張柱林等一幫老友十天前就約好了晚上這頓飯。「東西早跟我們說過,如果得了,這頓飯就當慶賀,沒得就當是經驗總結。」

此刻,東西正在自己的書房,靜靜地看著手機上的各種推播,等待名單的揭曉。三十多年過去,自己曾經的三部長篇,三次角逐茅獎都鎩羽而歸。「我是一個悲觀主義者,經常做最壞的打算,得就叫意外驚喜,不得,心理建設已經做好了。」

上午11點14分,中國作家網公布了最終的五位獲獎者名單。

「得了。」同在守候訊息的太太和嶽母說。一家人平靜地照吃午飯。「沒有什麽喜極而泣的戲劇場面,現在就是得諾獎也不會,但內心還是高興了一下的。」在東西的記憶裏,人生中唯一一次高興得跳起來還是16歲考上河池師專。「之後我遇到任何喜事都不會有當年那種很強烈的表現。」

但他得獎的訊息已在廣西文藝界各個微信群迅速傳播,「立馬就炸了!這真是一次廣西文藝界的集體榮譽啊。」

東西的手機也叮叮咚咚不斷炸響,各路朋友打來電話發來賀信。他花了一天的時間逐一回復,「碰運氣。」「謝謝!」27年前自己的中篇小說【沒有語言的生活】獲首屆魯獎時,他也歸結為「運氣好」。

從魯獎到茅獎,東西跋涉了近30年。

11月19日,浙江烏鎮茅獎頒獎夜,天氣清冷。

東西上場領獎時這樣暖場——「我叫東西,來自廣西。」仿佛在向中國文壇宣示文學桂軍的自信,「他這一句話特別給廣西長誌氣的感覺。」正在現場的蔣錦璐和幾位同事自豪地向台上應和了幾聲。

從名單公布到11月,東西像只陀螺一樣被迫高速旋轉,連續三個月去各地宣傳自己的獲獎長篇【回響】。11月27日,他應【廣西文學】一年前的邀約,與田瑛、宗仁發、田耳等一眾作家、文學編輯一起重返他的故鄉天峨,並參加東西文學館與河池作家館的雙館開館儀式。「之前可能他覺得時機未到吧,一直沒答應。」【廣西文學】的主編李約熱強調,他們這次「重返故鄉」的活動地點選在東西的家鄉,是在他得茅獎前就約好了的。

東西與作家們交流(南方人物周刊記者 謝曉/圖)

東西的故鄉天峨縣位於廣西河池市,他經常笑稱河池的一大特產就是作家。在朱山坡的筆下,天峨的青山綠水令人印象深刻,「漫山遍野的青,從地上青到天堂。」奔騰咆嘯的紅水河流經天峨,也變得溫柔秀美,碧綠清澈。「南方於我,最初只是一個小小的村莊。」這裏是東西文學夢開始的地方。

上個世紀90年代,東西憑【沒有語言的生活】在文壇斬露頭角,這部中篇不僅獲得首屆魯迅文學獎,還在【花城】前主編田瑛的牽線下,拍成過電影【天上的戀人】,影片原汁原味地展現了故鄉天峨的山清水秀,並獲得了第15屆東京國際電影節「最佳藝術貢獻獎」。

故鄉美是美矣,當年窮是真窮。朱山坡眼中的「小地方文人」身上所透出的自卑與倔強,同樣是東西的童年寫照。「走在家鄉的大山裏,覺得蒼茫無比,而自己就像塵埃般渺小。」家境貧寒的東西,直到讀完初中也沒吃過一頓像樣的早餐,每天光著腳穿布鞋上學,考上高中才第一次穿襪子。早期的東西為自己生存的這塊地方被有的人叫「南蠻之地」感到過害羞。「我記住她,但是還沒確定愛她。」

田瑛來過天峨十多次,他說,「以前從南寧到這裏得坐十多小時的車啊。」如果放在古代,從天峨到南寧,至少得幾天幾夜的路程。

東西一方面感念這種艱苦的求學經歷,「對我的寫作歷練是非常有用的。現實可能想摧毀你,你也很弱,但是你挺住了,就以柔克剛了。」但他也承認這種「弱」帶來了寫作上的不自信,「當卡夫卡說‘一切障礙都可以摧毀我’的時候,我覺得我找到了一個導師,也找到了一個知音。」

從【耳光響亮】【後悔錄】【篡改的命】,到【回響】,東西的四部長篇小說裏,鄉村的背景漸行漸遠,都市的生活卻越來越近,他似乎在一步步「走出南方」,走向更闊大的文學世界。但是細看,又會發現他筆下的人物始終切斷不了與鄉村的聯系,就像那根拽著風箏的線,若隱若現。

年少時叛逆,心心念念地總想出走,等到有天真正離開,東西才發現自己沒有一天不惦念故鄉的人與事,大到修路、小到通電……友人胡紅一曾在散文【天峨,天哦……】一文中感嘆道:「他身在南寧吃香喝辣,著作等身名頭顯赫,卻每天都為家鄉天峨操碎了心。」

多年後,朋友們來到天峨仍深重地感嘆,「出生在這大山深處的他當年是如何跋涉其中,又是如何翻越這一座座山走到城裏,如何在城中立足還有了今天的成就?」

師兄凡一平就曾見證過東西走出大山走進城市的艱辛。30年前,東西從【河池日報】去【廣西日報】工作,沒錢租房,曾在凡一平的宿舍短暫地借住過。可住不多久,為了節省趕路的時間用於寫作,東西寧願搬走,蝸居在報社大禮堂後一間不到10平米的雜物間裏。有天凡一平去找他打乒乓球,走進小屋的那一刻,凡一平心裏一酸,決定把那場球輸給東西。

「或許是他出自基層鄉村,所以太知道基層寫作者的苦了,他當了作協主席、文聯主席後,為我們廣西文藝界的發展做了不少事。」凡一平、朱山坡、蔣錦璐不約而同地向【南方人物周刊】記者感念東西的貢獻。當地政府這些年也大力扶持優秀原創文學作品,使得這支文學桂軍的力量日益壯大。

余華來廣西采風,感受很深的是這支隊伍活躍又幽默,比他還會講段子。【南方文壇】的主編張燕玲則用「野氣橫生」來形容文學桂軍的特點,如今離開了廣西的朱山坡依然十分認同,「膽怯但內心狂野。有種‘野蠻生長’式的不服,春風吹又生的韌勁。」曾有作家將廣西比喻為中國文學的拉丁美洲。東西坦承這片熱土對他的創作產生過巨大影響。「我覺得這個地方是熱帶寫作,頭腦發熱,想象力豐富。」

進入文學圈三十多年,直到今天,東西依然認為自己是在以弱者心態寫作。「生活的復雜性需要復雜的寫作技術去照亮。我想我正走在這條寫作的道路上。」創作【回響】時,他關掉了手機,從下午3點寫到6點,晚飯後8點半繼續寫到12點。即便一天寫作超六小時,卻只能寫出1200-1500字,有時甚至只能寫500字。「我很弱地貼在這些人物身上,跟著他們走,聽從他們的指揮。寫的時候很難受,因為你在燃燒自己,每一句話都是要體驗的。」但這種「卡殼式」的寫作會讓東西心安。「如果超過2000字,我就開始懷疑,是不是進入了一種格式化寫作,進入套路了,是不是太順溜了?」從第三部長篇【篡改的命】開始,每次寫完2000字,他就會讀給太太聽,「其實是要一個觀眾來監督我。」

【回響】在【人民文學】正選後,田瑛當時就預測:「不出意外,這部會得茅獎。」雖然田瑛在生活中愛開玩笑愛預測各種事,但在推介東西小說這事上,他只認真地推介過【沒有語言的生活】與【回響】。

時代與命運的交集與回響

2021年1月3日,東西寫完【回響】的最後一章,把它投給了【人民文學】的主編施戰軍。「他當時還沒看,就說發第五或第六期吧,後來他看完後發資訊給我,要提前到第三期發。」

【回響】發表後就獲得了2021年中國好書獎、人民文學2021年度長篇小說獎等多個文學獎項。本屆茅獎評委之一的胡效能毫不掩飾他對這部小說的喜愛:「【回響】是一部有著南方氣質的作品,註重朝人物的內心深處走。我覺得是當代文學的一個標桿,它將在中國文學的現代性書寫中留下明顯墨點。」

評論家謝有順長期關註東西的創作,曾評價他是「真正的先鋒作家」。在【回響】獲得茅獎後,他表示,「中國當代,需要有更多這種直面現實、逼視內心的作品。【回響】的風格,擴大了茅獎的視野。這次獲獎,對於東西意義重大,畢竟他偏居廣西,他的寫作也並不主流,但他的寫作很純粹,藝術品質很高,這樣的作家被肯定,是令人高興的。」

一直鼓勵先鋒創作的【作家】雜誌主編宗仁發,在上個世紀90年代幫助過很多年輕作家。當年剛在文壇斬露頭角的東西有次找他,說自己的先鋒作品【商品】四處碰壁,宗仁發二話沒說就把它發了出來。看完【回響】,他感慨相比前三部有了長足的進步:「作品中有了很多對人的理解,對這個世界的理解,更寬容、更包容,小說人物的命運,實際上也是我們每個人的命運,也是作家自己的命運。」

上世紀90年代,東西曾與畢飛宇、韓東、李洱等一起被評論界稱作繼先鋒作家後的「新生代作家」。有次東西到南韓參加李炳註文學節活動,南韓媒體不知道「新生代作家」是一個文學流派,悄悄把東西的「新生代作家」改為「中生代作家」。

再過三年,東西將入花甲之年。這次的茅獎評委之一、小說家弋舟在文學館開館研討會上半開玩笑地說,這次茅獎頒給東西可以看作是「終身成就獎」,因為獎勵的是他一直以來對純文學的堅持。田瑛笑了:「怎麽可能是終身成就獎?他還年輕著呢。」

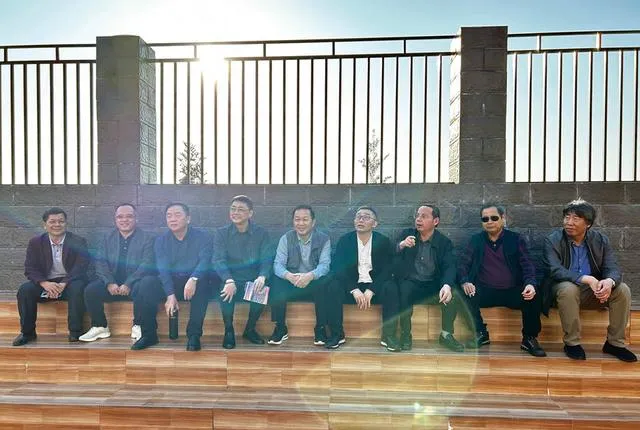

東西(右四)重返故鄉谷裏時,此行嘉賓在藍球場合影(南方人物周刊記者 謝曉/圖)

寫作要警惕格式化——對話東西

南方人物周刊: 這次得了茅獎,你說很平靜,當年得魯獎時似乎也是,是因為少年老成的性格嗎?

東西: 也不是。只是因為這一輩子喜悅的事情不多,我學會了接受失敗,但是真的沒有學會怎麽去慶祝。

南方人物周刊: 這是廣西作家第一次獲茅獎,分量很重,你覺得這算不算是文學桂軍向全國文壇的一次宣示?

東西: 它恰恰說明茅獎對文學創作各種流派的接納。茅獎雖然之前有一種追求宏大敘事的傳統,但是它對於創新的寫作、有獨特性的作品也接受,它是開放的,包容的,廣西人得這個獎說明的就是這個問題。我的寫作是帶有一些創新性的,同時有一些探索性,這個也是我繼承先鋒寫作的傳統。

南方人物周刊: 先鋒性的寫作在這部作品裏,除了題材,還體現在哪些方面呢,這種先鋒性你會一直在寫作的過程中提醒自己保持嗎?

東西: 其實也不是刻意,它實際已經是你寫作的一種習慣思維,比如說語言,我會天然地警惕那些格式化的語言。我是追求一種卡殼式的寫作,就是說它要給你制造困難,這樣你就會想到新的語言,新的故事,新的細節。

【回響】是我10年前開始想寫的一個情感故事,我一直沒寫的原因就是因為我覺得司空見慣。後來我想到一個警察的身份,當我想到她偵破得了案件卻偵破不了情感的時候,我興奮了;然後兩條線,一邊是情感,一邊是刑偵,最後一章把它合並,兩條線又是相互呼應的,我想到這裏又開始興奮,結構上也不太一樣了;另外寫法上也不太一樣,刑偵線情節是快速遞進的,但情感線是緩慢遞進的,內心的浩瀚和豐富要寫出來,這一靜一動又讓我興奮了。

東西(左三)在茅獎現場與廣西嘉賓合影(蔣錦璐提供/圖)

南方人物周刊: 你之前說寫這本書的開頭推翻重來幾次,最後是怎麽定下來的?一部長篇的開頭,你一般會在哪裏突破了,才可能勢如破竹地往前呢。

東西: 我會把自己想象成一個讀者,我要找到一種最容易讓讀者進入小說的方式,比如像【回響】開頭,第一個出現的人是誰?一般可能有的人寫會是河面上飄來一具屍體,這是一個傳統的套路寫法,但我不會這麽寫,請註意第一個出場的人物是冉咚咚,所以讀者會跟著她進去,這種方式就是我要你跟主人公建立情感,建立代入的關系。

我在寫作的過程中會經常跳出來,想到讀者如果看到這裏他會怎麽想,我會置換我的這種身份。當然敘述的這種風格樣式也特別重要,類別寫作也不是什麽壞事,我們要敢於破圈,敢於打破自己的陳見,敢於放下自己過去那種寫作的身份或者固定的形象,這樣我覺得也是一種創新。所以我這次寫作特別考慮了讀者的閱讀感受。

南方人物周刊: 這次的題材創新,對於一個有成熟純文學標簽的小說家會不會是一種冒險?

東西: 有冒險的成分。但是一個寫作者不冒險,他又用什麽來刺激自己?你寫了30年,如果不停地重復,可能讀者也會厭倦,就像今天我們的純文學,讀者數量為什麽在下降?就是因為我們的創新精神可能不夠。再說到格式化寫作或者套路化寫作,當我們認為人家通俗小說在格式化寫作時,我們的純文學作品是不是也在格式化,所以都是要自我反省的。

南方人物周刊: 冉咚咚這個人物,我也看到很多讀者說性格不討喜,如果要破圈的話,人物會不會得有一個大眾喜愛度,會不會是因為純文學作品的考慮才要設計成這樣呢?

東西: 這就是寫作的一個問題。你說我們喜歡什麽?真善美,是吧?這樣的人物是最討喜的。我以前認為寫作是要跟著大眾走,這是最可靠的寫作。

但是後來我發現這是一個集體審美的無意識,你會發現一大群人都喜歡一種角色,比如說劉慧芳那樣的。可是當100個作家、1000個作家都寫這樣的人物時,是不是重復?那麽寫作於一個作家來說,他要探索人的心靈,他要寫出它的復雜性、寬廣性、浩瀚性,你怎麽可能會寫個討喜的角色?阿Q討喜嗎?不討喜,但他是我們現代文學裏的經典人物,寫作有時候也是一面鏡子,我們從人物身上第一是想獲得一種代入感,讓我們的心靈舒服,這是一種審美的接受心理;還有一種是我們看到的人物是一面鏡子,它可以警醒我們。

南方人物周刊: 得茅獎後,你對自己的寫作會有怎樣的期望嗎?

東西: 其實一直在寫想寫的作品,每一部作品都想超越自己,下面要寫的長篇小說也是我原來都構思好的,只是還沒有進入具體的創作,大方向是有的。寫作會是我創作軌域上的事情,不是因為得什麽獎了才去寫那個小說,我這輩子想寫這些小說,我就願意去寫它,不管得不得獎。

南方人物周刊: 你認為得獎會如外界所期望的一樣是一個新的出發點嗎?

東西: 它重要,可能是對你的生活、你的影響力而言,但它只是你寫作軌域上的一環,而這一環你如果把它放大成一個腫瘤,那就不順暢了。獲獎對寫作不重要,因為你寫作還是按自己的計劃去寫的。你30年的追求得到了肯定,說明你的選擇是對的就夠了。我是一個非常謹慎的人,這種榮譽來了,享受一下,但馬上要回到正常狀態去。

南方人物周刊記者 謝曉 南方人物周刊實習記者 吳梓菲

責編 周建平