根據世衛組織公布的數據,在新冠疫情大流行的前兩年,平均每年因新冠直接或間接死亡人數在665萬至830萬之間,這一估計的上限接近了聯合國糧農組織在2003年所估計的每年因饑餓而死亡的900萬人次。盡管在2003年後的十年內,全球饑餓人口有所減少(部份由於直接死亡),但在2014年後這一數碼又重回上升趨勢,在後新冠時代重回了超過800萬的水平。饑餓一直是地球上的頭號健康問題,但卻很少能構成重大國際公共衛生事件。

實際上,如今世界糧食產量幾乎可以養活兩倍的世界人口,饑餓問題並非無法解決。諾貝爾經濟學獎得主阿馬蒂亞·森在【貧困與饑荒】中留下了一句被廣泛參照的評論:「饑餓是指一些人未能得到足夠的食物,而非現實世界中不存在足夠的食物。」盡管森在書中將饑餓問題表述為復雜的權利關系(entitlement relation)的問題,其主旨卻十分簡單:在一個由私有產權和市場主導食物分配的社會中,人要麽直接生產食物,要麽獲取金錢來購買食物。透過對歷史上的幾次大饑荒的分析,森發現饑荒年份從來不存在糧食的絕對匱乏,有的只是自然原因造成的產量相對波動。問題在於,產量波動將透過市場反映為各階層購買力的波動。在對特權階層的食品補貼、糧食漲價預期引發的投機活動、荒年造成的就業減少等因素共同作用下,最終的糧食價格遠不是最底層人群的購買力所能負擔的。對依靠從市場中購買糧食過活的最底層人民而言,本就有限的購買力就像人類學家占士·史葛所說的「齊脖深的河水」,一點微小的波動都將是滅頂之災。

印度裔經濟學家阿瑪蒂亞·森。

【饑餓】的作者馬丁·Kappa羅斯對森的「洞見」與學界的推崇頗為不屑。他直言:「沒錢的人就挨餓,這不是常識麽。」在Kappa羅斯看來,森的「洞見」與知識分子的恍然大悟恰恰揭示了饑餓存續的關鍵機制之一:那些生活富足的人對饑餓的發生過程一無所知,以至於「糧農組織和其成員堅持認為,解決方法是提高糧食產量。他們也這麽做了,自然,最後什麽也沒解決。」與此同時,公眾的同理心逐漸麻木,諸如「全世界有8億人正處於饑餓中」的話語不再具有刺激性,生活富足的第一世界公民逐漸接受在另一個世界根深蒂固的苦難是難以消除的。

【饑餓】一書即是針對這一現狀的又一次堂·吉訶德式的沖鋒,它旨在揭露饑餓的真實發生過程,挫傷人們早已鈍化的同理心,並呼籲新的行動。本書共有十五章,除了「開端」和「尾聲」章節,其中七章的國家專題記述了作者在尼日爾、印度、孟加拉國、美國、阿根廷、南蘇丹、馬達加斯加親歷的饑餓現場,六個議論章節從不同角度對饑餓問題做出評論。

筆者認為,以經驗觀察為基礎的國家專題是本書最重要的貢獻。不同於阿馬蒂亞·森透過援引統計數碼所做出的歸納與演繹,Kappa羅斯試圖盡可能細致地還原饑餓的樣貌,為有幸生在富足國家的讀者提供了殘酷卻真實的觀察;同時,材料中呈現出的饑餓的共性與多樣性也為進一步思考和解決問題提供了有價值的材料。略為遺憾的則是議論章節。Kappa羅斯對饑餓根源的分析並沒有提供多少新穎的洞見,大多只是流行左派觀點的匯總和轉述,以粗線條的方式指控著各種「加害者」。

概言之,【饑餓】一書的經驗材料豐富,但其對材料的分析並沒有為理解問題增加太多新的認識,或是提出新的問題解決路徑。Kappa羅斯在書中反復哀嘆饑餓問題缺乏解決之道,恰好與他批判的阿馬蒂亞·森構成了一組有趣的對照。盡管森的論述大都基於抽象和演繹,卻在【什麽樣的平等?】一文中提出了著名的「能力路徑」作為不平等問題的解決座標,啟發了後續的諸多研究與援助專案。

知識分子到底該如何介入社會問題?本文接下來將簡要概括【饑餓】一書的部份內容,隨後將結合莫妮卡·普拉薩德的【問題解決的社會學】一書,探討何種知識生產方式更有助於解決實際問題。由於【饑餓】龐大體量和非虛構寫作性質,全書各處的內容多有相似之處。在此筆者首先以兩節總結書中較有代表性的對窮人處境的一手觀察,隨後再用兩節展示作者對饑餓問題根源的剖析。

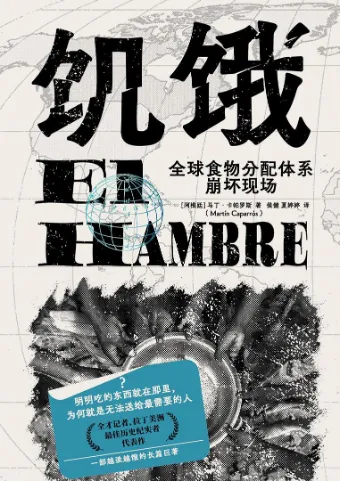

【饑餓】,[阿根廷]馬丁·Kappa羅斯,侯健 等 譯,廣西師範大學出版社2024年1月。

撰文|李博文

不同地域間的饑餓成因

地處非洲薩赫勒地帶的尼日爾似乎代表了饑餓最「自然」的發生模式:貧瘠的土地與低下的生產力。在尼日爾,擁有一公頃能種植黍米的土地,在豐年的收獲就剛好能養活一個有七個孩子的家庭(尼日爾家庭的平均規模);而在災年,收成可能只有豐年的十五分之一。當收成不理想時,這個家庭就不得不面對「空檔期」——上一次收獲的糧食很可能已耗盡,而下一次收獲卻還遙遙無期。

更多的底層家庭沒有這麽多的土地,因此小農耕作並不能維持一般尼日爾家庭的存續,大多數尼日爾人必須頻繁地尋找工作機會,以賺得從市場上購買糧食的貨幣。尼日爾不乏有企業家精神的農民,如艾伊的丈夫就用當年收獲的米換來了洋蔥種子,卻最終因當年洋蔥產量過剩而不得不賣掉了自家的地換取當年的糧食,因此失去了第二年的食物來源。

在口糧充足的時間裏,大多數尼日爾人唯一的食物也只是面粉加水拌成的面糊球,僅僅起到維持生命的作用。哪怕是一歲半以下的孩子,母親們也堅持用面糊球餵養,因為尼日爾人一輩子都在吃這種食物,也因為營養不良的母親幾乎沒有什麽乳水。當無國界醫生告訴母親,她的孩子生病是因為吃得太少,母親會自然地產生對醫生的不信任,因為孩子們有的吃,吃的是面糊球。在貧窮國家,需要不停地說服人們相信他們的孩子或他們自己正處於營養不良中是無國界醫生的常態。尼日爾人相信的是兼任當地村醫的馬拉布特(非洲特有的伊斯蘭教教士),會遵循他們的指導用軟膏敷在孩子背上、用草藥煮給孩子喝。

盡管尼日爾有著超高的兒童死亡率,他們用高生育率彌補了這一點。女孩大都在12歲左右結婚,隨後就要面臨生育與家務,而制作面糊球就是最重要的家務——給黍米去皮、捶打、研磨、拾柴、打水、燒水、和面。一個主婦在兒女的幫襯下,會在起床的四個小時後做出家人一天所需的面糊球,給在田地裏耕作的丈夫送去。若是播種時期,孩子們也會在田間幫父親的忙。然而由於饑餓,孩子們還是不停地死去。尼日爾人透過安拉的意誌理解著苦難:「這是真主給我們安排的命運,真主這樣安排一定有他的原因。」

饑餓在南亞以更「溫和」的方式發生。印度如今生活著近兩億的營養不良人口,大約一半的5歲以下兒童身高、體重低於正常水平。根據聯合國糧農組織2017年的統計,印度的人均肉類消費量為全球最低,當年僅為3.78公斤。

【馭風男孩】劇照。

盡管餓死人的情況更少見,營養不良仍是與兒童死亡最相關的因素,不僅由於營養不良的兒童在患上各種疾病時更難治愈,也由於在這裏人們並不認為饑餓是一件需要被嚴肅看待的事情。一些被母親送到無國界醫生處的患兒並不難治愈,但父親卻認為醫生的介入挑戰了他們的權威,要求把孩子接回家,並行現孩子馬上就死掉了。

貧窮國家普遍存在著女性經受更多饑餓的情況,這主要由於人們認為為家庭帶回食物的男性享有優先填飽肚子的權利。另一方面,獨身或喪偶母親往往無暇抽身於照料孩子,使自己和孩子都受到饑餓的威脅。印度歧視寡婦的宗教觀念卻催生了獨特的性別化的饑餓:喪偶的女性會被家人趕出家門,失去所有家業;她們中的一些被送到寡婦之城溫達文,透過乞討、為神明唱歌換得食物,或餓死在街頭。

在南亞,孟買、達卡等大城市的現代神話誘惑了無數的農村人口拋棄土地,然而城市裏並沒有充足的工作機會。被拋棄的耕地卻造成了糧食產量減少,食品價格不斷攀升。新來者堆積在城市外圍的貧民窟中,經歷著「不工作就吃不飽飯」新型饑餓。

嚴格意義上的饑餓在美國幾乎不存在,社會最底層面臨的問題僅僅是如何獲取到食物,或者如何限制自己從熱量過剩的垃圾食品中獲取飽腹感。但相對富足的美國窮人比起外國窮人對資本而言更有價值,他們在垃圾食品廣告的轟炸下消費過量的熱量。與饑民相似的是,他們同樣以壽命為代價為資本貢獻了利潤。

芝加哥商品交易所允許美國的資本在地球另一端制造饑餓——當資本發現糧食是一項充滿價格波動的優秀投資標的時,從2003年到2008年用於食品商品的投資增長了超過3000億美元。投機資本使糧食價格頻繁產生成倍的波動,輕易地就漫過了窮國居民的生存線。

市場持續地使糧食被分配到那些更能出得起價錢的地方。富裕國家的畜牧業、乙醇燃料生產行業消耗著大量的谷物,敞開肚子吃飯的新富國家居民亦是與窮國爭奪著糧食的所有權。由於生產一公斤的畜肉至少需要五公斤的糧食,世界糧食產量的增長並不能跟上新晉食肉者們的消耗,結果就是一個悖論式的發展圖景:一國的口腹富足就意味著其他國家的相對饑餓。

【馭風男孩】劇照。

殖民主義殘留的結局?

饑餓經常是人為制造的。僅有4000萬人口的阿根廷生產著可供應3億人的食物,卻面臨著日益嚴重的饑餓問題。1976年,阿根廷在美國的要求下將經濟重心轉向農產品出口。投資者們以暴力手段將農民殺害、驅逐,以便機械化地、大規模地種植大豆。阿根廷人不吃大豆,但阿根廷成了全球第三大大豆生產國。當美國產生了大量對乙醇燃料的需求時,投資者們便改種玉米以供制作乙醇。

馬達加斯加曾經也能生產本國消費的所有糧食,但到了21世紀,超過三分之一的人口生活在饑餓中。2008年,馬達加斯加政府決定將全國一半的可耕種土地(130萬公頃)免費出讓給南韓大宇公司。作為交換,大宇公司將為馬達加斯加帶來產業、就業與出口——將糧食出口至南韓或其他國家。經過民眾有組織的抵抗與流血犧牲,交易在當時得以取消。但根據2022的一項統計,馬達加斯加在21世紀仍有共130萬公頃的土地流向外國投資者,因為小規模的強占土地在持續發生著。

由於馬達加斯加獨立以來,農民並不熱衷於透過復雜且昂貴的手續登記祖產,大多數耕種著自己祖先所占領的土地的農民並不擁有土地的產權,律師、官員很容易透過各種方式將農民的土地賣給有錢人或者外國公司。在2006年的一次流血沖突中,法院給予13名抗議強占的農民死刑判決,確立了土地爭奪中的力量平衡。

【馭風男孩】劇照。

受害者是誰?

在【問題解決的社會學】一書中,普拉薩德提出了問題解決型研究常常跌入的三種陷阱:描述受害者而非加害者、批評他人的方案而不提供替代性方案、研究已有的對問題的認識。雖然本書並非嚴肅的學術寫作,不應過分嚴格要求,但普拉薩德對第一個陷阱的分析卻是切中本書要害,暴露了Kappa羅斯熱忱與義憤下的局限性。

對任何一個社會問題存在著兩種對問題的表述方式:受害者自身的行為導致了自己的處境,或是受害者因某種外在力量而落入當下的處境。近來,一些社會科學家和知識分子喜歡強調受壓迫者的「能動性」,這種敘事固然極好地還原了這些群體在真實處境種復雜且豐富的行為,但卻更進一步地將改變的責任壓在了受害者肩頭。Kappa羅斯筆下的饑餓者也如同眾多貧窮研究中的人一樣,短視、盲目、非理性。歷史上,這些抱有同情心的寫作經常事與願違,使人們出於得出窮人的困境源於他們自身的結論。

對個體責任的進行突出,就間接地隱去了更宏觀的結構性因素。經濟學家的行動者模型在這個意義上走到了極致,阿馬蒂亞·森的「能力路徑」所想象的也很大程度上是一位虛空中的行動者——這位行動者擁有的一些抽象內容(能力、資源)決定了其實作個人幸福的可能性。然而,具體的人是嵌入於社會環境中的,決定一個人是否能貫徹其意誌的,是他與社會中其他人的關系。以所有權舉例:所有權並不是物主與物間的關系,而是物主與其他人的關系;具體而言是物主阻止其他人使用該物品的能力,這種能力以執法機構的暴力威脅作為基礎。對一個身處文明社會中的人而言,貧窮並不是一件純粹私人的事,而主要是與社會互動的結果,並且經常存在著結構性的力量挫敗他們擺脫貧困的努力。

Kappa羅斯並非沒有認識到諸多制度性因素在饑餓的形成中所起的作用,正相反,他在多處點明了私有制、資本主義、暴力機器在其中的角色。如果窮人們挨餓是其他因素導致的,那麽研究窮人就只是在以更細致的方式考察問題的結果,而非考察問題的成因或是形成過程。誠如Kappa羅斯所言,饑餓的本質是貧窮、是不平等,但是我們該拿這種本質作何分析?如今不平等研究浩如煙海,其中很大一部份只是以更加新穎、細膩的方式重新闡釋已經廣為人知的種種不平等,而這些研究對解決問題幾乎無濟於事。

但或許是作為新聞記者的習慣使然,Kappa羅斯認為眼下最重要的任務是透過聳人聽聞的饑餓故事使「饑餓」一詞重新獲得令人不安的意涵,讓饑餓的存在重新觸動公眾的神經。對於這種策略,普拉薩德同樣有著直接的反對:只有在某些群體一旦意識到了問題就會改變行動方式時,建立問題意識才有助於解決問題。而公眾對饑餓問題的脫敏大概恰恰源於這一社會弊病久久不愈,也即有效解決方案的匱乏。Kappa羅斯身為國際知名作家,本可以利用他的社會資源深入聯合國、政府等機構對饑餓的成因發起直接調研,但他還是選擇將接力棒交給可能受到他感染的讀者,不失為是一種遺憾。

【馭風男孩】劇照。

從社會學的方法論出發,要解決問題,首先要理解問題背後的「結構」與「機制」,也就是要追問:哪些要素在規律性地、呈規模地參與問題的制造,這些要素透過何種過程制造出了問題。只有探明問題背後的結構與機制,如何打斷並替換掉這種制造問題的機制才能作為解決方案浮現出來。普拉薩德認為,真正有益於做出改變的研究應該將焦點對準「加害者」,無論那是某一群體、某種制度、某種文化亦或是某種社會結構,因為「加害者」才是問題背後的結構,「加害者」如何發揮作用則是問題產生的過程。

讀罷【饑餓】一書的讀者很容易在Kappa羅斯的敘事中得出兩種結論:首先,饑餓問題的根源是萬惡的資本主義,解決之道即是社會制度的徹底革命;其次,人們缺乏足夠的意願進行激進的變革,因此饑餓問題實際上無解。這與Kappa羅斯的觀察與敘事重心有關——他對受害者的苦難處境做出近距離的審視,而放任面目模糊的「加害者」虛焦於視線之外,只做出遠距離的批判。要避免空泛的道德批判,就要明確將產生饑餓的眾多結構性力量作為研究物件。如果問題根源是指導專家的無知,那這種無知是透過何種機制產生的?如果罪魁禍首是跨國公司,是什麽樣的社會結構使得跨國公司可以免於追責?即使行動意願真的是解決饑餓問題唯一欠缺的一環,那真正值得被研究的則是:為什麽即便問題可以被解決,對行動的動員還是會失敗?哪種替代性的組織形式是有效的?

另一方面,由於引起關註即是本書的寫作目的之一,作者刻意挑選了多種多樣的聳人聽聞的失敗案例,避開了任何成功解決饑餓的行動方案,從而錯失了在失敗與成功之間進行比較研究的機會,而案例比較恰恰是社會科學中揭示「事情為何是這樣而非那樣」的核心工具。即便是在Kappa羅斯所遊歷的七國內部也存在著值得細究的差異與變化,或許在極端饑餓與輕度饑餓的現場之間就蘊含著問題解決的洞見。

Kappa羅斯在「尾聲」一章中以悲憤、沮喪的口吻結束了【饑餓】一書,哀嘆消除饑餓的方案之匱乏,構成了本書最大的矛盾與遺憾。

撰文/李博文

編輯/李永博

校對/柳寶慶