臨近春節,親朋好友又開始歡聚。餐前飯後,桌上總少不了一把瓜子,一杯清茶,講究一點的人家還會準備一個裝零食的「九子盤」和時令水果。但說起跟聚會聊天最搭的,還是那顆粒飽滿、香脆的瓜子。

桌上總少不了一把瓜子▲

要品嘗美味的瓜子,最方便快捷的途徑就是用上下門牙嗑。

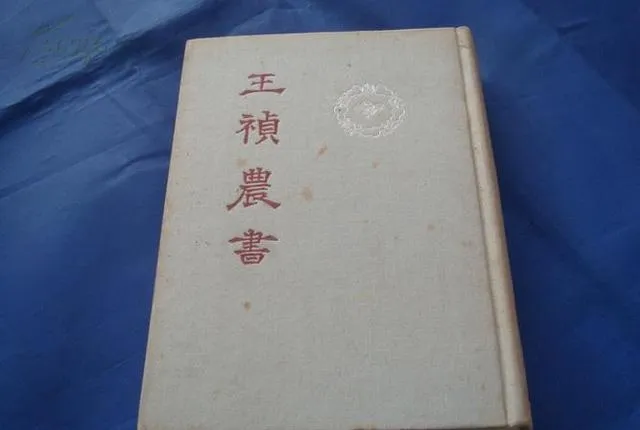

筆者偶然翻閱史料,書中記載,華夏人嗑瓜子的習俗在明代已經流行。最早記載西瓜子可食的是元代【王禎農書】:「(西瓜)其子爆幹取仁,用薦茶易得。」而且嗑瓜子的習俗還傳入了皇宮,明代【酌中誌】中記載了明神宗朱翊鈞「好用鮮西瓜種微加鹽焙用之」。 向日葵和南瓜都是美洲作物,大概在明嘉靖年間傳入中國。南瓜子從晚清開始流行,而葵瓜子更晚,從民國時期開始流行。

元代【王禎農書】▲

我們現在說到嗑瓜子,一般指的是葵瓜子。因為殼的硬度、形狀比起其他瓜子來,更便於人們用牙嗑,雖然在國內流行的歷史不如西瓜子悠久,但葵瓜子顯然具有後來居上的態勢。

零食▲

京城周邊的許多餐館,客人一落座,小妹先給上一盤炒瓜子。抓一小撮,邊嗑邊點單。

小時看包場電影,燈熄人靜,整個電影院內窸窸窣窣聲此起彼伏。人人手握一袋瓜子,從頭嗑到尾。看電視時也喜歡抓一把,吃看兩不誤。嗑瓜子很耽誤工夫,要專門騰出手來吃。在北方,家家戶戶待客最常見的零食,少不了瓜子跟花生。現在物流南北通達,又多了時令水果與點心。再來一壺滾熱的茶。吃吃喝喝聊聊,舒坦。

九子盤▲

筆者少時每次到南方鄉下老宅看望奶奶,都給我炒瓜子,葵花子居多,也有平日裏積攢曬幹的南瓜子西瓜子。

有的瓜子是黑皮,我不喜歡吃,奶奶有辦法,瓜子炒到半熟,加一點點細鹽粉進去,瓜子炒好就變成了花白臉。炒瓜子前,奶奶要用一只大號竹編簸箕,嘩啦嘩啦,上下簸。空的癟的,通通篩檢出去。竈台上一口黑鐵鍋,一小盆瓜子倒進去,剛剛蓋住個鍋底。

記憶中,奶奶炒瓜子從不用鍋鏟,她習慣用刷子。看起來有點像高粱苗,有稱呼「韜桿兒」。專門拿來做刷子做笤帚,掃炕掃帚也是它。這東西真是好,刷鍋洗碗可以手不沾水,但一定要滾燙的水才行。鍋碗瓢盆浸一浸,稍撒一把堿面兒,拿刷子來回劃拉。順時針劃拉幾圈,逆時針再劃拉幾圈,鍋碗瓢盆立刻變得幹幹凈凈。這種古法,現在還是否有人繼續在用?

小包裝瓜子▲

現在人們吃得油水太大,只怕洗潔精倒少了都不解油膩。

瓜子在大鐵鍋裏來來回回掃,嘩啦嘩啦嘩啦,掃不多會兒就聽見嗶嗶啵啵響。奶奶看看我,說,熟嘍熟嘍。把瓜子拿一只小飯盆裝了,我端著去院裏玩兒去。大人們則圍坐到炕沿邊,東家長,西家短。人人手裏抓把瓜子。瓜子皮直接吐在地上,嗑得真痛快。有鄰居來串門,看見瓜子順手抓一把,坐下不走了。等客散人靜,地上厚厚一層瓜子皮,我在上面使勁兒踩,鞋底咯吱咯吱響。瘋玩一天累了,上炕,大土炕實在太高,我必須借助矮腳板凳才能爬上去。奶奶拿把大笤帚(也是用韜桿兒自己紮的)掃地,瓜子皮滿滿一簸箕,拿去竈房間,大鐵鍋端起來,瓜子皮嘩一下倒進去,火苗「轟」的一聲,躥起來好高。爐子裏好一陣呼呼呼呼,燒得可真帶勁。

成瓜子▲

作家中,魯迅先生最愛嗑瓜子。

記得他的一篇小文【吃瓜子】裏有一句——「拿筷子,吹煤頭紙,吃瓜子,的確是中國人獨得的技術」。「民國四大才女」之一 肖紅在文章裏回憶道,「魯迅先生總是和客人一邊說話,一邊嗑瓜子,瓜子放在一個鐵皮曲奇盒子裏,嗑完了一碟,交代許廣平,再給來一碟。」弟弟周作人說,他們小時候,就喜歡玩用三四片瓜子互相夾在一起做的小雞。瓜子做的小雞,是啥樣?我想不出來。記憶中,街邊路角隨便哪個糖果攤上,都有賣瓜子的。是直接包好了賣,一兩毛錢一份。小小一個三角紙包。放學的路上,幾個同學輪流請客,買兩包幾個人分了,邊走邊嗑。嘻嘻哈哈到了家。

春節幹果兒▲

我上小學家距離早學校大院不遠。

門口經常見到幾個女人等孩子放學聚在那裏,嗑瓜子,聊天。我又想起魯迅的【吃瓜子】——「一粒瓜子塞進了口裏,只消‘格’地一咬,‘呸’地一吐,早已把所有的殼吐出,而在那裏嚼食瓜子的肉了。那嘴巴真像一具精巧靈敏的機器,不絕地塞進瓜子去,不絕地‘格,呸,格,呸’,全不費力。可以永無罷休……」

初看蘭陵笑笑生所著【金瓶梅】,記憶最深刻的段落,與嗑瓜子也有關——月娘帶眾女眷看放煙火,潘金蓮在樓上把半個身子探出去,一邊嗑瓜子,一邊說說笑笑。瓜子皮隨手一揚,揚到樓下去。下邊的人兩眼不住朝上望。另一處,潘金蓮站在門口東張西望,嗑瓜子,嗑地輕佻,嗑得目標明確。不光潘金蓮嗑瓜子,蕙蓮得了些碎銀子,心裏得意,動不動就打發小廝,去,門外去買瓜子。買許多來,分給下人們,大家一起嗑。沒分到的人,不開心,嘟噥著撅了嘴巴,不願掃地。

黑瓜子▲

常聽北京老人說「歲寒三友」。

我原本以為是指「松、竹、梅」三種植物。後來得知,當地坊間有三種小吃——「半空兒、凍柿子、海棠紅」,合稱「歲寒三友」。是因為季節的關系?半空兒,就是由花生裏剔撿出來,顆粒不飽滿的癟殼花生。老北京稱其「半空兒」。想想真是貼切。比花生質素差,但價格便宜得多。早前每到秋冬季節,窮苦人沒錢做大生意,眼瞅著到年根兒了,沒錢也得過年不是。怎麽過?去幹貨棧躉些半空兒回來,沿街叫賣。因價格低廉,倒頗受貧家婦女小孩歡迎。花不了幾個錢,買一大堆回來,磨牙消遣,是另一種快樂。

南瓜子▲

過年備年貨,瓜子必不可少。量大且品全。

平時家裏可以沒有瓜子,過年可不行。缺了瓜子,簡直不像在過年。我外祖母平時吃老南瓜,挖出的瓜子,仔細洗幹凈,晾在外屋窗台上。北方地區盛產南瓜,瓜實在太多,來不及吃,老了。成了老南瓜。我很開心。南瓜越老,瓜子越多,仁也更加飽滿。夏天吃西瓜,西瓜子也要留著。深秋入冬進臘月了,晾幹的各種瓜子搜集起來,仔細清理上面的瓜絲瓤肉,大炒特炒一通。要過年啦!我更喜歡吃南瓜子。大。好嗑。沒葵花子那麽容易碎。有一種黑色的葵花子,極小,非常不好嗑。嗑一會兒去照鏡子,烏麻麻一只嘴。舌頭幾天都是黑的。這種黑瓜子,開出花卻很好看。花盤子厚厚的,上面擠滿花瓣兒,碎碎小小的,與梵高筆下的向日葵,感覺完全兩種。

我奶奶喜歡把「向日葵」叫做「向陽花」或「朝陽花」。早前老宅有院子,沿院墻種著一圈兒,真好看。如今人人搬進高樓大廈,只能買盆栽向日葵擺在陽台看一看了。有次與花圃老板閑聊,他說,如今向日葵也深諳審時度勢,各種化肥催熟生長,它便不再朵朵向太陽了。它們根本懶得理太陽。

,沿院墻種著一圈兒▲

筆者有個導演朋友。他有次拍一部戰爭時期的電視劇。

拍到偉人與外國友人談話場面,怎麽拍也不滿意,他說「咋看咋不夠味,幹巴巴的」。「幹巴巴的」,是這朋友的口頭禪。去飯店吃飯,菜炒得不可口,他說:「這菜不行,幹巴巴的。」去洗澡,喜歡泡澡堂子,他說:「淋浴那也能叫洗澡?根本就是濕了濕身子,洗完照樣渾身幹巴巴的。難受。」看小說,情節他不滿意,書一丟,不看了,說:「純粹瞎扯,幹巴巴的。」他不知怎麽就想起炒瓜子來了。後來電視劇上映,他特意給我打電話。鏡頭中出現甲乙嗑瓜子畫面,導演滿意了,頭點一點,說,馬上感覺「不幹巴巴」了。

南瓜子▲

現在我出行南方幾乎不怎麽吃炒瓜子。

江南氣候潮濕,瓜子買來放不了幾天,返潮。北方話叫「疲了」。用密封夾子也不管用。瓜子受潮,就不好吃了。昨日,朋友深夜來電,說是遇到電洞來風莫名其妙的事情,我迷迷糊糊聽見他說:「媽的,嗑瓜子嗑出個臭蟲來。」臭蟲怎麽可能鉆進瓜子仁裏去呢?

最近單位附近開著一家炒貨鋪,到春節前,炒瓜子的香味就像長了腳一般四處流竄。午休時間出來遛彎的同事們,三三兩兩走著,然後又三三兩兩被吸引到了炒貨鋪去。出來的時候,大家手裏便多了一個個塑膠袋,裏面裝著瓜子。午休時間,大家手裏抓把瓜子,邊嗑邊聊,十分愜意,氣氛也親近了不少。嗑瓜子似乎有種魔力,讓人停不下來。哪怕口幹唇燥舌尖起泡,還是不由自主地嗑了一把又一把。

炒瓜子▲

結尾處,我的思緒不由得回到了學生集體住宿時代。

那年代晚飯後,晚自習前,是我們宿舍嗑瓜子、看電視的時間。為了讓瓜子嗑得更隨性、更舒暢,我們索性把垃圾桶踢到一邊,直接把殼扔在了地上,等瓜子嗑完,宿舍四個人輪流清掃。這段嗑瓜子看電視的時光,每每回想起來,齒間仿佛還留有瓜子獨特的那份香脆。

甜瓜子▲

從小到大,走南闖北,我發現嗑瓜子幾乎是每個中國人都會的一項技能,甚至嗑的速度、頻率、水平,都要較勁一番。

多年前,單位裏來了一位西安小夥,名牌大學畢業,妥妥的一枚學霸,五官端正,身材修長,唯一的小遺憾是,小夥的門牙上有一個小小的缺口。幸好如果不仔細看,是看不出來的。有同事好奇心起追問原因,小夥摸著後腦勺不好意思地說,自己不抽煙,就喜歡吃一些零嘴,其他的零嘴也不喜歡,獨愛嗑瓜子,這門牙上的缺口就是嗑瓜子嗑出來的。

打那以後,我不經意間也會觀察別人的門牙,竟發現身邊不乏門牙上有道缺口的,有意思的是竟以男性為主,打探下來,有不少還真與嗑瓜子有關。我想如果舉行嗑瓜子比賽的話,大概率奪冠的仍是男性。

瓜子不飽濕人心▲

香味滿溢的瓜子,價格不貴,普通人家都消費得起,又能帶來口唇的愉悅感,實在是大眾零食的標配。春節越來越近了,你有沒有稱上幾斤瓜子呢?

【瓜子】——佚名

葵心出英雄,

千炒香更濃。

誰知一身甲,

碎在溫唇中。