引子

*本文摘自【杭州文史資料】第十八輯,作者陳瑞芝、何永德。原標題【錢塘江「茭白船」和江幹「花牌樓」——抗戰前杭州「南部花區」妓館見聞】

正文

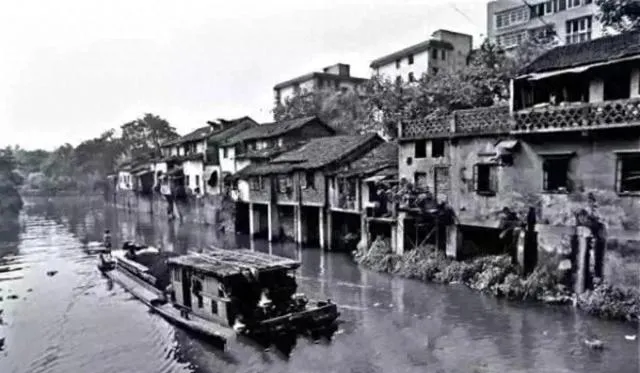

抗日戰爭以前,杭州城的南北二埠——南星橋和拱宸橋,因系水陸交通要沖,商品集散重地,客商雲集,八方雜處,各種酒肆、茶坊、店鋪、妓館應運而生。由於當時杭州的娼妓行業,主要集中在這一南一北兩個地區,因此被杭人分別稱為「南部花區」和「北部花區」。茲將有關「南部花區」的見聞敘述如下。

杭州城南江幹區沿錢塘江邊一帶,上自閘口下至南星橋,所謂「十裏江塘」,舊時人口稀少,市場冷落,居民大都為底層苦力。至清末民初,由於木行業的繁興,過塘(即轉運業的前身)、柴炭等行業亦相繼崛起,候潮門外更是成為徽幫茶商集中的地方。

舊時錢塘江上遊各縣市之間,並無公路鐵路交通,上自衢江下至蘭江,遠自新安江經富春江至錢塘江,沿江各地的客貨,全靠水路民船載運。因此杭州城南沿錢塘江一帶,常年舟船停泊往來不絕。為了方便各地商旅生活,各種服務行業興起,此地便逐漸形成了一個商業區,其中尤以海月橋地段最為繁華。當時蘭溪、建德一帶水上流動的「花船」(即杭人時稱的「茭白船」),也看中了這個鬧區,順流而下,常年停泊在這裏,招徠玩客,而不再兼營運貨載客了。民初以後,由於娟業興盛,玩客日增,原有的舟船已難適應需要,因此,船主連同家人,陸續舍舟登岸,集中在一處建屋定居,開設妓館。一些為妓館服務的煙酒、裁縫、銀匠等店鋪,也先後在附近開設。每當華燈初上,此處車輛盈門,笙歌不絕,煙酒牌賭,通宵達業,這一嫖客「尋花問柳」之處,當時被杭人以「花牌樓」稱之。

一、「茭白船」的由來

據傳元朝末期,朱元璋與陳友諒交戰於嚴州一帶,久戰不勝,損失慘重。陳友諒部下官兵多為陳、錢、林、李、袁、孫、葉、許、何九姓,均為嚴州人氏。明朝問鼎之後,

明太祖朱元璋記起前仇,下旨將這九姓男女老幼,一律貶入舟居,只能在船上捕魚捉蝦,從事賤業,不得上岸居住、讀書求仕,永世不得翻身!世人稱之為「九姓漁民」。這些漁民,最早生活在浙江江山衢江一帶。衢州地區地瘠民貧、謀生困難,為此漁民沿江而下,投泊在蘭溪、建德沿途各港口,以運輸替代打魚行業為生。當時蘭溪是金、衢、處州所屬各縣商貨出入匯集地點,曾有「小上海」之稱;建德為嚴州首府,是舊政府稅收厘卡的重要關口。沿江風景秀麗,商業繁榮。這些由外地流入的船民,均以船為家。這些船的長度均在十米以上,並被船主悉心布置,窗明幾凈,有的還被隔成兩三間,前艙可擺兩席酒宴。當地富商大戶,每逢經商外出,或遊山玩水,均樂於雇用這些船只。船老板夫婦,通稱「駕長」和「駕長娘」。通常由「駕長娘」掌權,全船悉聽其指揮。為了討好雇主,船上備有鴉片、賭具等,供客玩樂。船主百般殷勤,甚至不惜以妻女侍宴酒,以博歡心。故每次受雇,均獲重賞。這些船民以此業有利可圖,於是多方收買年輕姑娘少女,以供接客助興。在封建社會,每逢災荒之年,貧苦人家賣兒鬻女比比皆是。一些稍具姿色的姑娘少女便被人販子百般哄騙,轉手倒賣給娼門,有的就上了這些「花船」。她們名義上被認作「養女」,但「養母」(即駕長娘)對其控制極嚴,稍有不遂,即遭毒打,「養女」惟有飲泣吞聲,不敢稍有反抗。

起先接客侍宴,妓女以彈唱山歌小調酬客。後來盛行京劇,於是延請琴師,傳教京劇表演,進而授以侍宴和勸煙玩牌等誘客「秘術」,務使玩客稱心滿意。因而玩客沈迷酒色煙賭,不惜揮霍巨金,爭艷鬥勝。由此艷名傳播,船到之處,玩客接踵而至。從蘭溪到建德東關、桐蘆窄溪、蕭山聞堰,到杭州江幹海月橋外灘等重要商貨碼頭,均有這些妓船常年停靠,每處經常三五艘不等。

這些妓船的妓女通常是「賣笑不賣身」,不留客宿夜,一般打個「茶會」,來客花上1塊錢,無非是喝杯茶,聽個曲子,便起身上岸。而客人在船上打麻將,吃「花酒」,一席所費則需15元、20元不等,這在當時已是500斤大米的價錢了。當然也有這樣的事發生:船家對一些單身客人設下騙局,引誘對方「上鉤」,然後「捉奸」勒索錢款,逐客上岸。

那時沿江各地州縣的官員出差、旅遊均征用民船應差。

由於這些妓船艙位寬大、舒適,還有妓女侍奉,因此常被征用。那些平時道貌岸然的官府老爺,一登船門,就都醜態畢露,肆意尋歡作樂,甚感滿意。於是有些就被指定為常年應差的差船,掛上官府的牌子。舊時杭州知府和錢塘、仁和兩縣官員,均有這樣的差船。這些船每年應差不過數次,平時仍可自由接客,並允許領照開業,向政府繳納「花捐」,成為正式官妓。各船將主要娼妓的名字,用金漆寫上招牌懸掛船頭,讓玩客選擇妓女陪侍,因此人們就把這些船叫做「招牌船」,妓女則被稱作「招牌主」。應差船還可隨帶私貨逃避關卡查驗,以逃稅獲利。

由於船上男女,大都為江山、蘭溪、建德一帶人,當地土話讀「招牌船」,在杭州人聽來讀音與「茭白船」相近,因此杭州人便稱之為「茭白船」。不過有關它的得名,還有一種說法,說這種船頭尖尾圓,形如茭白,故名;又因為茭白色白而味鮮嫩,別具風味,暗喻這是一種很別致的水上交通工具,明為交通船,實為「花船」。

二、「花牌樓」妓館的興起

民初以後,「茭白船」妓女開始舍舟登岸,在復興街海月橋至化仙橋一帶開僻新的「妓館區」,直至抗戰爆發,其間20多年,雖然在沿江各地還能看到「茭白船」的蹤影,但其「名氣」已逐漸被「花牌樓」妓館所取代。

「花牌樓」在興盛時期,共約有妓館二三十家,大都是一開間或雙開間的木板樓房,其中有墻門的較大妓館,只有-二家。各妓館妓女多則五六人,少的只有兩三人,他們的穿著較為補素,不像當時上海的妓女那樣濃艷華麗。在妓館門口,也不像其他大地方的妓館門口那樣,標著各種館名,外觀上看起來同普通人家沒有什麽兩樣。

「花牌樓」妓館,歷來以「賣笑不賣身」為標榜,當家養母(即鴇母),把「招牌主」(即妓女)當作「搖錢樹」平時管教極嚴,猶恐其一旦失身,醜名遠揚,勢必門庭冷落,「樹」倒財空。因此即使令妓女陪客進城遊玩,亦必派心腹小婢伴隨監視。如遇有為色所迷、不惜願奉巨金以求一快之輩,鴇母亦會見錢眼開,指使妓女獻身承歡。也有一些富商巨賈,一擲千金為其相中者贖身,娶為小妾。

「花牌樓」地處江幹木茶商行附近,因此各地來此交易的商客,總愛到「花牌樓」一遊,一來便於在此交談生意,二來也樂得在此飲酒聚賭,逍遙一番。連城內的一些有錢人,也經常在此宴客作樂。因此「花牌樓」雖然外觀並不怎麽引人註目,但其名聲已為杭城家喻戶曉。

「花牌樓」妓館接客,也有它的一套「規矩」。對不同的來客,有不同的接待方式和規格。如來者僅一二人,又非熟客,或看來並非什麽「富翁」,便擺上清茶瓜子,讓一個一般些的姑娘陪坐聊天,或者唱個曲子,來客付塊把錢就開路,這叫作「打茶會」;如四五人結伴而來,便「開酒盤」,以酒菜相待,杯盤小飲,歌妓陪侍;如來人要擺宴席請客,則稱「擺台面」,例須豐盛全席,雖非山珍海味,卻可做得別出心裁,烹調得法,為一般酒家廚司所不及。來客一般都是富商,花錢在所不惜,他們對妓館熟門熟路,不但可以指名要某些妓女相陪,還可以點名讓其他妓館或妓船的妓女來陪酒助興,這稱「叫陪花」,而妓女則,自稱「出堂差」。「出堂差」通常是在夜晚,燈光暗淡,妓船與江岸之間要經過一塊一尺多寬、數米長的船板,下面是江水沙灘。為防止妓女不慎跌下,船主都讓船上的幫工「船夥」把妓女背著送去送回,而且嚴格規定,船夥與妓女只能背靠背,不能胸靠背,當時通稱為「背娘舅」。故時人以「低賤」諷刺別人,常以「背娘舅」呼之。

在妓館設宴俗稱「辦花酒」,這是妓館的主要收入之一。在1930年左右,辦一桌「花酒」需付費24元,這幾乎和當時舊政府一個低階職員的月薪金相等,其他如另給的賞賜還不計在內。

妓館的另一個主要收入是設局聚賭,俗稱「碰和」。各妓館一二桌、三四桌不等,鏖戰通宵達旦,午夜還供應「麻將飯」(酒點)。每桌可收「頭金」五六十元。幾家名氣大些的妓館,每夜收取的「頭金」和其他賞錢,總共可達二三百元,一般的妓館也能收取數十、上百元,這在當時可不是一個小數目。

各妓館設有房間少則兩三間,多則五六間,來客多時照例分開接待。有些比較「紅」的妓女,有時可能要在同一時間內,周旋於幾個熟識的客人之間,又不便讓他們互相見面,否則會生出麻煩,難以收拾。另外,如有的客人夜深酒醉,可在妓館留宿,但只能獨宿,妓女不奉陪,俗稱「困幹鋪」。

有些有錢的熟客,平時常來常往,喝杯茶聽段曲子,或者一兩個人來小酌一番,妓館並不收他錢,為的是「放長線,釣大魚」,客人欠下這份「人情」,自然會「尋機相報」,到時候叫上幾個朋友去打場牌吃桌酒,其開銷就足夠補償了。還有的熟客,因對某個妓女感到滿意,而特地在那個妓館設宴招待各方來客,意在為之捧場,熱鬧異常。這種場面自然會經一些小報記者加油添醋刊登於報端。結果,不但捧「紅」了這個妓女,也擴大了這家妓館的「知名度」,名噪一時,人們趨之若鶩,為鴇母所津津樂道。

在「花牌樓」鼎盛時期,常去光顧的客人,除了那些各業富商,也不乏有一些「風流雅士」,他們常在這裏揮書作畫,為妓館「增光添彩」。大約在1924年左右,他們竟異想天開,別出心裁,糾集一批巨富小開,官僚子弟等,在杭州湖濱「大世界」集會舉行「花選」,各妓館的頭牌妓女都打扮得濃妝艷抹、花枝招展,踴躍赴會參賽,煞有介事。經過幾天激烈競爭,結果「花牌樓」一家最大的妓館(鴇母名叫「老雲香」)的頭牌妓女名叫「龍鳳」者,被戴上「花國總統」的桂冠,從此,這家妓館被呼為「總統府」,一時賀客盈門,轟動杭城!

三、「南部花區」的消亡

杭州江幹區「南部花區」自清末民初(1911年前後)興起以來,至抗戰前夕消亡,歷時20多年,其間雖因軍閥時期的盧齊之戰和北伐戰爭,而有過短時間的冷落,但由於杭州在戰爭中並末受到很大破壞,戰後又很快恢復如舊。故到了國民黨統治時期,世風日下,娟業發展竟有過之而無不及。

延至1937年抗戰烽起,杭城危在旦夕,市場蕭條,人心惶。那些達官貴人、富商大戶,再無閑情逸致尋花問柳,紛紛逃避後方。這時的「花牌樓」妓館,已是「門前冷落車馬稀」,鮮有人光顧,難以維持。而那些仍遊弋在錢塘江邊的「茭白船」,亦常被征作軍用,難繼舊業。結果均作鳥獸散,大部先後遷回蘭溪一帶老家,另行擇業。有些妓女出於自身命運前途,則在付出「贖身費」後,自行適人而去。其中不乏有嫁給國民黨軍官成為「官太六」的。當時老百姓諷刺那些打仗怕死、擾民有余的軍官說:「爛料掛皮帶,婊子當太太」,頗堪發笑。

從此,杭城「南部花區」這一代「花」市,終成歷史陳跡!

(吳建昌綜合整理)

資料來源:

【杭州文史資料】第十八輯