文 / 孙晓斌

内容摘要:20世纪20年代至40年代,以伯纳德·利奇为代表的、以「工作室」(Studio)为核心的手工设计运动成为两次世界大战之间英国手工艺运动的主流。该运动和同时期在欧洲大陆出现的、以包豪斯(Bauhaus)为代表的现代工业设计运动相比,更为注重传统的手工制作技法,更加注意艺术与社会改革的直接关联。这是由于他们的观念直接承袭自19世纪的英国工艺美术运动。这尤其体现在工作室手工艺运动的核心艺术家伯纳德·利奇身上。本文将通过对利奇本人著作和相关档案进行考察,探讨布莱克的浪漫主义艺术观、罗斯金的社会美学和莫里斯的手工艺实践如何共同塑造了他的基本理念,以及对工艺美术运动这一民族传统的接受如何使20世纪英国的工艺设计走上一条有别于欧陆的道路。

关键词:伯纳德·利奇 工作室手工艺 工艺美术运动 浪漫主义

伯纳德·利奇(Bernard Leach,1887—1979)是英国历史上最为重要的陶瓷艺术家之一,他在「二战」前后取得的成就使他获得了「英国现代陶艺之父」的美称。1920年8月,从日本归来的利奇在康沃尔郡(Cornwall)建立了陶瓷工坊,自此开始直到第二次世界大战波及英国本土的1940年,被后世的英国工艺家们视为「英国的第二次工艺复兴运动」时期,即「工作室手工艺」时期。〔1〕作为「重启工艺美术运动(Arts and Crafts Movement)」之人的伯纳德·利奇,自然也被视为这场运动的最重要领导者之一。〔2〕相较于「第一次工艺复兴运动」,即19世纪后半叶风行一时的英国工艺美术运动。以「工作室」为核心的工艺家们仅仅关注陶瓷器、纺织品、家具制作等少数几个在现代社会仍能不断推陈出新的工艺领域,同时广泛吸收异域,尤其是亚非拉地区的工艺技法和理念。〔3〕因此,被一些艺术史家视为对工艺美术运动全面变革社会和关注英国民族传统的背离。〔4〕

作为工作室手工艺理念的主要代言人,利奇却认为自己直接承袭了工艺美术运动。利奇在这一时期的主要工作包括探索英国中世纪的各种陶瓷用具、组织面向工人阶级的展览、开展以工艺美术运动理念作为主要内容的教育活动、参与伦纳德·埃尔姆赫斯特(Leonard Elmhirst)夫妇进行的达廷顿(Dartington)实验、重返日本并参与日本民艺运动、进行一系列写作和创作活动等。这些活动与约翰·罗斯金(John Ruskin)和威廉·莫里斯(William Morris)等人所表达的工艺美术运动理念有所差异,尤其是采用了更为平和的表达,消解了本国传统与异域元素、手工艺美学与大量复制之间的对立,向现代设计迈进了一步。但对比19世纪的浪漫主义美学和工艺美术观,可以看到他从该运动中获取的思想养分远比改变的东西多得多。具体分析利奇的思想变化和艺术活动,本文认为他在以下三个方面与英国工艺美术运动传统相连接,并和其他尊崇这一传统的工艺家,如埃塞尔·梅雷(Ethel Mairet)等人一起推动了英国的手工艺复兴。这三个传统分别是威廉·布莱克(William Blake)的浪漫主义艺术精神、罗斯金的生命美学,以及莫里斯的艺术社会论。

威廉·布莱克和利奇工艺美术精神的萌芽

工艺美术运动的观念在19世纪盛行一时,欧洲大陆乃至是试图「脱亚入欧」的日本都不能免俗。但伯纳德·利奇并非在艺术生涯的开端就接受了工艺美术运动的理念,在他早年的经历中,他更想成为一名艺术家而不是手工艺者,而在英国工艺美术运动的语境中,艺术和工艺是两种截然不同的东西,分别象征着创新和传统、收藏和实用。成为艺术家的信念使利奇抗拒中产阶级的父亲让他从事银行业的强制做法。在伦敦斯莱德美术学院学习期间受到弗兰克·布朗温(Frank Brangwyn)等人的影响后他更想要成为一名蚀刻艺术家,他前往日本的目的之一也是要将蚀刻这一「重线条」的艺术带给日本,并在日本找到自己作为艺术家的生存之地。〔5〕直到他在1914年被日本的陶瓷手工艺倾倒为止,他一直想成为的是保罗·塞尚或比亚兹利(Aubrey Beardsley)这样的画家。可以说此时的他并未将自己明确为一名工艺美术运动者。但有一位英国艺术家的观念却被他推崇备至,并为利奇后来对工艺美术运动的赞誉埋下了伏笔,这名艺术家就是威廉·布莱克。

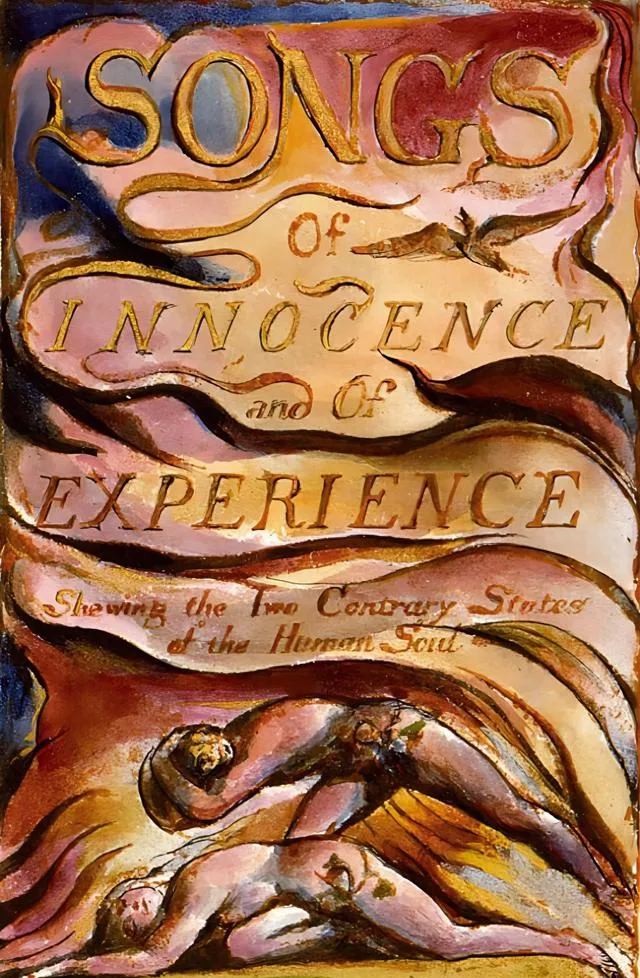

威廉·布莱克既是一位浪漫主义诗人,也是一位画家,但无论是作为诗人还是画家,他在生前都是默默无闻的。布莱克逝世于1827年,在生前他更多地被看作是一名雕刻工匠,直到19世纪中叶以后才作为艺术家被人们重视起来。利奇在斯莱德美术学院学习时接触到了布莱克的绘画作品,并为之着迷。在1908年至1913年利奇的几篇日记中集中展示了这种着迷的状况,他相信「后印象派是布莱克的继承者」〔6〕,「布莱克对我帮助极大,让我能够跨过已经成为陈迹之物」〔7〕,「布莱克是现代思想最伟大的先驱之一」〔8〕……此时布莱克对于他来说是一名极富想象力和表现力的画家。布莱克画中通过对线条的扭曲表现出的情感表达、对圣经故事赋予极大想象力的展现以及朴素却蕴含着极大能量的特质引起了利奇的注意,也界定了利奇的艺术表现方式。如图1为布莱克为自己的诗集【天真与经验之歌】(Songs of Innocence and of Experience)绘制的封面,该图虽构图极为简单,但通过大量扭曲的线条展现了亚当和夏娃被赶出伊甸园后的痛苦情绪,使人能够深刻地为乐园的丧失感到恐惧。而布莱克将图像结合于文字的、类似于中世纪手抄本插图的创作方式也深刻地影响了利奇,以至他在阅读布莱克的作品后发出了「玄奥的布莱克!」(Profound Blake!)的感叹。〔9〕图2是布莱克为自己的作品【病玫瑰】(The Sick Rose)所绘制的插图,也是他这类作品的代表,诗作和画作的有机结合在这里体现得淋漓尽致。〔10〕

图1 [英] 威廉·布莱克 诗集【天真与经验之歌】封面 1794

图2 [英] 威廉·布莱克 诗作【病玫瑰】及插图 选自诗集【天真与经验之歌】,1794年出版

在伯纳德·利奇早年的画作和后期陶艺作品中都能看到布莱克艺术的影子,也正是布莱克画中的线条让他找到了艺术与陶瓷装饰之间的接点,他也由于对这些线条的使用而被一些艺术家称为「威廉·布莱克的传人」〔11〕。在他旅居日本期间曾致力于向日本的白桦派同人们介绍英国的各类思想,其中布莱克的诗歌和绘画自然居于首位。他和柳宗悦在1913年至1914年曾将布莱克的诸多诗歌作品翻译成日文,并辅以绘画和文字介绍,使得这位英国诗人在白桦派群体中风靡一时。〔12〕后来更是于1927年推动了在京都国家博物馆(Kyoto National Museum)举办了日本的第一次布莱克展。〔13〕图3即为利奇为1913年3月号【白桦】杂志绘制的封面,该期【白桦】杂志以布莱克为主题,刊登了他的大量著名诗作。该封面插图从线条的运用到老虎和夏娃的意象都是对布莱克的致敬。利奇从蚀刻到陶艺的转变也源于对布莱克式装饰性线条的钟爱。在利奇于1914年第一次见到陶艺装饰的场面时,就为陶瓷表面的线条装饰所吸引,他认为陶器给了线条「全新的维度」〔14〕。图4为利奇在1918年为【白桦】杂志绘制的另一个封面插图,〔15〕该插图仍旧体现了布莱克式线条的影响,而该图同时也是他的陶器装饰设计稿之一。〔16〕利奇后期的诸多陶绘,以及为壁炉所绘的装饰中都带有强烈的布莱克的浪漫主义特质。利奇晚年出版的诗集【绘画、诗歌和信仰】(Drawing, Verse & Belief)中更是采用了布莱克式的诗与画的结合方式,从文字和图画的共同作用中感受作者情感。〔17〕

图3 [英] 伯纳德·利奇 老虎,老虎!黑夜的森林中,燃烧着的煌煌的火光 【白桦】杂志1913年三月号封面

图4 [英] 伯纳德·利奇 山下的房屋 【白桦】杂志1918年四月号封面

相比于艺术技法上的学习,布莱克对社会的思考更多地启发了利奇。作为浪漫主义诗人的布莱克在他的诗歌和文论中表达了对社会的深切关怀和激进批判。他关于艺术与社会的思考可以视为工艺美术运动的先声。其中有两点深刻地影响了利奇。其一是他对过去时代的神秘主义式的赞美,和对即将到来的程式化的工业社会的不安。「天真」与「经验」的对比是布莱克诗歌的主题之一。在他看来,新的社会展现了对穷人的赤裸裸的鄙视,人们之间的情感联系让位于卑鄙的金钱关系,社会中处处充满欺骗。〔18〕而他所提倡的是回到中世纪的神秘主义传统中去,他相信上帝能够为人类提供庇佑,人们能够在宗教的体验中找到真正的自我。这种神秘主义的观念为利奇所推崇,利奇认为日本手工艺人对材料、对自然的虔敬与布莱克的神秘主义观念如出一辙,虔敬使得他们能够制作出真正在心灵上为人们所共鸣的作品。〔19〕而新的工业生产却毁灭了这种虔敬,工业化的批量生产毁灭了物品上所寄托的情感要素,因此是不值得提倡的。这一观念贯穿了利奇的一生,也为他后来对手工艺复兴观念的接受打下了基础。

其二是威廉·布莱克对商业社会的批判和他的手工艺者身份。布莱克一生饱受贫困的折磨,他虽创作了大量的作品,但始终无人问津。他认为商业把持住了英国的艺术创作,并曾写下「热爱大不列颠岛屿的精神啊,商业的恶魔在环绕着诸岛微笑……」的诗句,而真正的艺术是「对那些真实不变的永恒存在之物的再现」〔20〕。在布莱克所处的时代,工业革命尚未完成,因此,他所看到的情况更多的是商业化带来的人情的冷漠和对真正的好作品的漠不关心。商业化摒弃了好作品的观念在伯纳德·利奇的写作中同样十分重要,尤其体现在他刚从日本返回的几年中,在致柳宗悦的一封信中,他写道:「一切都被英国可耻的商品主义和商业化的小市民所支配。所以尽管我的作品被认为是最好的,却很难卖给除了收藏家和一小部分公众之外的人。」〔21〕和商业社会进行对抗成为他返回英国初期的主要目标。而布莱克终其一生的雕刻匠人身份,也成为利奇坚称自己为「陶匠」的来源。

尽管布莱克已经是一名带有社会改革精神的艺术家,但他对新的工业社会的看法是模糊且充满神秘主义象征的,在他的批判中很难找到重点,他「把答案藏在一套独特的象征体系与神话系统里」〔22〕。而做到了艺术与社会结合,并给出了明白无疑的工艺理论的是后来的工艺美术运动家们。利奇也更多地汲取了工艺美术运动领导人约翰·罗斯金和威廉·莫里斯「艺术与社会」的观念。

约翰·罗斯金美学观的影响

伯纳德·利奇真正理解工艺美术运动的相关理念是在1909年前往日本之后,在此之前他更为关注的是浪漫主义者的论述以及哥特式复兴运动对中世纪的怀念。尽管利奇从未称呼自己为浪漫主义者,但是英国浪漫主义者笔下对想象力和宗教的探求,对东方的追寻,对抒情式的理想和人世苦难感的结合等都能同样地在他的笔下找到。而他在日本从属的「白桦派」,一般也被认定为一个偏向浪漫主义的文学社团。无论如何,英国浪漫主义的艺术理论事实上也为英国工艺美术运动打下了基础。以工艺美术运动的两位代表——罗斯金和莫里斯为例:人们通常会称呼罗斯金为浪漫主义的艺术批评家,艺术史家廖内洛·文图里(Lionello Venturi)就将他视为「浪漫主义批评家的顶点」〔23〕。而历史学家E. P. 汤普森的研究专著【威廉·莫里斯——从浪漫主义到革命】(William Morris: Romantic to Revoltionary),其书名也体现出了后者浪漫主义者的身份。

从浪漫主义者威廉·布莱克身上获取重视想象力和表现力,情感的朴素表达优于精湛技艺的艺术观,以及传统社会的情感联系优于现代社会的机械联系,商业社会不利于真正美的弘扬的社会观之后,利奇也就与工艺美术运动的观念十分接近了。在日本期间,他受到了朋友富本宪吉的影响。富本宪吉是一名东京美术学院(Tokyo School of Fine Art)的学生,在1908年曾赴英国学习,在英期间沉迷于伦敦阿尔伯特与维多利亚博物馆(Victoria and Albert Museum)中展览的英国传统用品,并被工艺美术运动的理念深深折服,尤其赞叹威廉·莫里斯为复原中世纪生活用品所做的努力。他曾感叹:「当我想到莫里斯并没有获得任何人的帮助和教育,只是靠大量的时间所做出的努力,包括剖析(古旧地毯的)细节,以及进行各种各样的尝试,直到他可以自己进行编织之时。我对他的尊重达到了无上的境地。」〔24〕他在英国期间绘制了大量的英国传统用品的插图,成为利奇深入理解英国中世纪传统工艺和工艺美术运动的契机。

伯纳德·利奇在1914年决心投身手工艺以后,他首先阅读了大量罗斯金的著作,并热心地将罗斯金的理念传播给日本的同人。和富本宪吉更喜欢莫里斯,以莫里斯复原中世纪用品为榜样来复原日本的传统器具的做法不同,利奇更喜欢工艺美术运动的理论指导者——罗斯金。在他看来,罗斯金「就像是思想上的父亲一般……他(关于美学的看法)十分美妙而严谨,我至今仍受益良多」〔25〕。利奇对罗斯金美学理论的宣传使他俨然成为日本的「罗斯金权威」,他对罗斯金思想的介绍也使日本的同人受益良多。利奇的好友,也是他赴日契机的高村光太郎就曾在他的影响下雕刻了一件罗斯金的半身像以表达对后者的敬意。

罗斯金的思想极其丰富,涉及艺术、美学、社会改良思想、政治经济学等方方面面。对他的思想,利奇并不是全盘接受的,例如罗斯金认为艺术必然是深邃的揭示真理的情感表达,因而鄙视惠斯勒【黑色与金色的小夜曲:坠落的焰火】(Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket,图5)式的短时间随意而就的画作,并引发了著名的「惠斯勒诉罗斯金案」。而利奇则对惠斯勒十分推崇,〔26〕并相信只要有深刻的文化背景,「一挥而就」反而能够创作出真正的好作品,例如中世纪的多数器具的装饰都绝不会是深思熟虑的结果。而罗斯金的理念中,美学观对利奇的影响最大。

图5 [美] 惠斯勒 黑色与金色的小夜曲:坠落的焰火 布面油彩 1875 美国底特律美术馆藏

罗斯金的美学观有两个层面,首先是从艺术品和艺术家角度思考的艺术美学。这在他早期的作品如【现代画家】(Modern Painters)中表现得尤为突出。在该著作第二卷中,罗斯金提出了艺术品的两种美。其一是「典型美」(Typical Beauty),即「物质的外部性质,这些性质可以在某些典型的神圣特性中显现出来。」〔27〕这种美学观似乎限定了美的范围,但在罗斯金看来,典型并不是固定的「模式」,典型的美是来自上帝的,是真实而崇高且有秩序的,只要能够从中看出上帝对自然的伟大设计,就都符合「典型美」的要求。伯纳德·利奇吸收了这一对「典型」的看法,发展出了陶艺制作的「标准」,他的【陶工之书】(A Potter’s Book)的开篇即对「标准」进行了论述,他认为这一标准应是健康的、体现自然材料的特质并是工匠间有序合作的产物。〔28〕用这一「标准」制作的器具必然是真实贴近生活的。利奇对材料自然、装饰自然以及对陶艺制作中偶然性缺憾的保留都与罗斯金的「真实」与「自然」相通。而秩序特征则表现在利奇对器具形态、装饰以及实用性之间平衡的探索中。

其二是「生命美」(Vital Beauty),即「在有生命的机体中实现的美,尤其是人类完美生命的愉悦和正当发挥」。罗斯金「生命美」的观念则对艺术家提出了更多的要求。艺术家首先要是道德的化身,他们要么服务于伟大而公正的宗教,要么服务于无私的爱国精神,要么服务于民族生活的准则。〔29〕尤其不能为庸俗的利益而服务。艺术家还要摒弃将人视为「部件」的观念,其天性不能受到工业社会的毁坏,工业化的生产使日常用品变成了各种部件的拼装,失去了部件之间的有机联系,每个人负责一个部件,「分解成了生命的碎片和细屑」〔30〕。利奇几乎完全吸收了罗斯金「生命美」的观念。在道德方面,他对自己从事艺术的目的进行了大量的哲学思考,为自己设定了远大的目标——改良英国人的机械化生活,发掘英格兰的中世纪民族特质,致力于东西方理想的共存。以至于在他的写作中他的艺术和人生是如此紧密地结合在一起。〔31〕作为对罗斯金的回应,他认为手工匠在以非工业化的方式制作器具时能够作为「完整的人」存在,在制作中应能感受到创作的快乐情绪。和罗斯金关心艺术教育一样,利奇同样注重艺术教育,他加入英国艺术教育协会,主张通过教育来塑造人,造就大量能够创造出「生命美」的艺术工匠。〔32〕

对后世来说,罗斯金的社会美学更为重要,其社会美学是从艺术美学中发展出来的。这集中表现在他中后期的著作,如【威尼斯之石】(The Stones of Venice)和【艺术的政治经济】(The Political Economy of Art)等书中。他通过探究威尼斯的历史建筑明确地意识到:任何国家的艺术都是这个国家社会和政治道德的样本。而在他看来,19世纪中期的英国和1424年以后的威尼斯一样,已经不具备艺术创造力了。一方面,工业制度的批量生产使得所有制成品都变得极端标准化,人们的生活变得千篇一律,市场通过操控的手段腐蚀了大众的品味,使标新立异或华而不实的风格为人们所接受。另一方面,劳动被异化了。在过去的手工劳动中,个人是活生生的,人们愉快地创作出来的作品无一不具有「生命美」,而如今人正沦落为机器本身,无法从赖以谋生的工作中获得快乐。〔33〕而要改变这些堕落状况,就必须进行社会重构,使社会成为能够创造美的社会。

罗斯金将艺术与社会明确结合的想法比威廉·布莱克的模糊理念往前迈进了一步。对伯纳德·利奇来说,「工艺与社会永远都分不开」,手工艺者就是社会的改良者,是「抵御工业的物质主义和对美的麻木不仁的主要方式」。〔34〕其思想根源就是罗斯金的社会美学。但罗斯金通过对社会重构来挽救「美的衰落」的理念只是纸上谈兵,落实于实践后却毫无说服力,他只能在文字中追述着中世纪信仰时代的美好。寄托于不可实现的理想是浪漫主义者们的普遍特点。而真正在英国身体力行、去实践工艺美术运动理想的最主要人物是「从浪漫主义走向革命」的威廉·莫里斯。利奇作为一名手工艺的实践者,其实践的方式在很大程度上来源于莫里斯。

威廉·莫里斯手工艺实践的影响

关于莫里斯对伯纳德·利奇的影响,在利奇本人的叙述中同样占据了很大的位置。他在伦敦斯莱德艺术学院时期的老师弗兰克·布朗温即是莫里斯的追随者。而早在1911年的日记中,利奇就提到他想要在日本和高村光太郎、富本宪吉等少数一些人开展一场「莫里斯式」的运动。〔35〕他在多处重要场合下做的演讲都将自己的活动视为莫里斯的继承者,例如在1944年所做的一场关于「战时的英国手工艺」(British Crafts During the War)〔36〕的演讲以及1953年所做的一场题为「战后的日本手工艺团体」(Japanese Craftmanship after the War)中皆是如此。在前者中,他倡导了莫里斯的手工艺原则,在后者中,他则指出日本民艺运动是莫里斯的活动在世界范围内的连锁反应。在他的叙述中,莫里斯总是与一场「运动」(movement)有关,在他看来,莫里斯是一名活动家而非艺术家或美学家。尽管莫里斯也有着自己独特的艺术设计风格和美学主张,但其「行动」更为利奇所关注。

莫里斯对利奇的最大影响在于他对手工艺的大力提倡。和罗斯金对美学的主张集中在美术领域不同,莫里斯认为制作艺术对生活的作用更为重要。他认为好的艺术可以使社会和谐,能够改善每个人的生活,人们也能够从制作艺术品中获得快乐。而在19世纪,机械化的生产不仅造成了产品的模式单一和制作低劣,且剥夺了劳动者从「制造」这一活动中获得乐趣的权利。〔37〕在对中世纪的手工艺品进行研究之后,莫里斯认为手工艺是抵抗机械生产的最佳手段。他认为手工艺免去了制造时被机器的钳制,手工艺品是「人化的自然」,能够实现美与实用的完美结合。一方面手工艺者在生产中是自由的,他能够在愉快地劳动中制作出质朴的、体现出人性的作品;另一方面手工艺品的使用者也能够从中感受到审美的愉悦,从而丰富每个人的社会生活。此外,莫里斯强调了在理想的「社会主义社会」中,艺术是平等的、属于社会中每一位成员的,〔38〕相比供上层娱乐的美术品,实用的手工艺自然成为最佳的载体。在【乌有乡消息】(News From Nowhere)对未来社会主义的想象中,代替了「供穷人使用的奴隶物品和供富人使用的纯粹浪费财富的物品」生产的,正是每一位生产者的手工艺劳动。〔39〕

在这一观念下,莫里斯毕生致力于手工艺创作。他寻求复原中世纪的相关手工产品,设计了诸多风格多变的动植物图案,用于挂毯、地毯、坐垫、墙纸等实用品之上,兼具美与实用的「莫里斯椅」(Morris Chair)是其手工产品的代表。他还于1861年成立了囊括手工艺各个门类的莫里斯公司(Morris & Co),于1891年成立了凯尔姆斯科特出版社(The Kelmscott Press),在字体、排版、书本的设计方面践行手工艺精神。〔40〕伯纳德·利奇几乎完全继承了莫里斯的上述观点,他同样将手工艺视为「愉快」的劳动,认为无论对于手工劳动者而言,还是对于手工艺品的使用者而言都具有巨大的意义。在他的工作室实践中,他既重视在同一工坊中工作的手工艺集体,又重视手工艺品的使用者对其「美与实用」观念的接受;既重视个人的手工艺设计活动,制作了一系列类似于「莫里斯椅」的代表作品,又希望通过有组织的活动,将更多的手工艺品和理念传递给每一个人。而他对「应该传递给谁?」的回答也受到了莫里斯的影响。

在莫里斯眼中,应当受惠于手工艺的无疑是工人阶级。〔41〕尽管莫里斯出身于中产阶级家庭,但在「艺术不是少数人的所有物,而是属于人民大众的」〔42〕这一思想的指引下,他积极联络群众,与工人群体接触,最后于1883年加入了民主联盟(Democratic Federation),成为一名社会主义者。在当时英国的社会主义者中,莫里斯也是相对激进的成员,他先后为追求更激进的理想而退出了社会民主联盟(Social Democratic Federation)〔43〕和社会主义者同盟(Socialist League),自行组织了哈默史密斯社会主义者协会(Hammersmith Socialist Society)。在人生的最后十多年中,他在与社会对工人的压迫进行抗争,以及对工人进行教育的过程中,始终站在最前线。他的这一经历深深感染了利奇。尽管利奇不是社会主义者,也未曾参与任何社会主义的组织,但他回归了莫里斯将手工艺的美学传递给下层的实践。在他早年的蚀刻画【伯爵宫路的运煤工】(Coal Heavers, Earls Court Road)中就能看到对「被劳动压垮了的」工人阶级的关怀(图6),「二战」之前,利奇则始终将提升工人阶级的品味作为目标之一。同时,提倡每位手工匠人的自主活动,希望在手工作坊中的工作能够把工厂工人从繁重、重复的劳动中解放出来,这些观念无疑来源于威廉·莫里斯。而在利奇的交往圈子里,社会主义者始终占据着一席之地,这其中既有马克思主义者,也有基尔特社会主义(Guild Socialism)等非马克思主义式的社会主义者。

图6 [英] 伯纳德·利奇 伯爵宫路的运煤工 蚀刻版画 1908 威尔士国家博物馆及美术馆藏

除了希望扎根于以工人阶级为代表的下层,从底层开始改变英国人对手工艺之美的看法外,在社会思想方面,伯纳德·利奇受莫里斯乌托邦思想的影响也颇深。莫里斯在晚年深刻地认识到他「追求艺术民主的理想与那些他真正服务的有限特权阶级」之间存在矛盾,在当时的条件下采用手工认真制作的产品不可能是廉价品,普通人根本买不起。〔44〕因此,他寄希望于靠「一场天翻地覆的事件」创造一个完全适于手工艺发展的土壤,在这里「人们依据需要制作物品。所有制作出来的东西总是好的……有充分的时间和精力来考虑我们制作物品时的乐趣。」〔45〕这一想法集中体现在了他的【乌有乡消息】一书中。去除该书中的大量不切实际的想法后,包括利奇在内的很多人接纳了书中关于「相互协力的劳动共同体」的观念,也就是将莫里斯设想的「全民革命后整个社会的乌托邦」理念转变为了「小范围内的劳动合作社群」理念。后来的基尔特社会主义思潮也受益于这一思想。利奇在日本时期所处的白桦派社团对这一理念同样十分尊崇,白桦派的武者小路实笃就曾于1918年在日本进行了「新村运动」,这种小范围内的「乌托邦」曾被包括我国文学家周作人在内的很多人推崇。利奇在返回英国后也被类似的活动吸引,当20世纪30年代伦纳德·埃尔姆赫斯特在达廷顿宅推行将手工艺作为核心内容的乌托邦实验时,利奇也加入了进来。〔46〕

威廉·莫里斯的实践为利奇提供了很好的模仿对象。和布莱克的浪漫主义或罗斯金的美学思想不同,思想一定程度上独立于社会实际,但实践与时代和社会结合得非常紧密,因而在不同的时代表现出极为不同的特征。可以看到虽然利奇对莫里斯的各种实践都进行了模仿,但放到他自己的时代,这些实践却表现出了不同的特质。二者的对比能够反映出半个世纪中英国社会发生的变化。而莫里斯未能成功实现他的「中世纪之梦」的结局也为利奇所知。如前所述,晚年的莫里斯倾向现实主义,他已经看到想要恢复英格兰传统是不可能的。〔47〕但他的努力无疑使英国民众对工艺活动产生了广泛的兴趣,更多年轻的手工艺人在此基础上放大了他们的视野,将视线放到了全球的传统之中。利奇也是将视野放之全球的工匠之一,因此他选择了日本陶瓷传统作为自己的学习对象,这与工艺美术运动的观念并不矛盾。

综上所述,伯纳德·利奇的「工作室」工艺观的产生,在三个层面上与19世纪工艺美术运动存在根源性的连接。他从中继承了浪漫主义的艺术观、「典型美」和「生命美」共存的美学观,以及服务大众、改良社会的实践方式,这最终表现为本文开头部分提及的1920年至1940年的工作室手工艺实践之中,推进了英国手工艺的第二波复兴。这是与英国从19世纪初浪漫主义时期出现,被工艺美术运动者发扬光大的艺术倾向和文化传统一脉相承的。〔48〕而从他的学习中可以看到,在新一代的英国手工艺者眼中,工艺美术运动的核心是「手工艺」。手工劳动既与浪漫主义的怀旧特质相连,又与劳动中的生命和情感相伴,同时又象征着靠自我的双手改进社会的努力。手工制作并不仅仅是一种与机械制作相对的生产方式,而是代表着一种有机的生活方式和归属性的情感体验方式,这被英国人视为文化传统中不能割舍的部分,直至今日依然如此。

尽管同样将英国工艺美术运动视为根源,但在第一次世界大战之后,欧洲大陆的新设计理念却和同时期以利奇为代表的英国工艺观截然有别。他们抛弃了工艺美术运动的传统主义,开始拥抱技术革新,采用机械化、高效率的生产方式,强调「工业设计」而非「手工艺」。在现代工业设计中,设计者不必完全尊重传统的造型或装饰,也不必非得采用手工的方式制作物品,更不用思考劳动形式与大众情感的关联。抛弃了这些重负的设计者得以全身心地拥抱现代社会,为未来而设计,在此种设计理念之下,格罗皮乌斯(Walter Gropius)和他的包豪斯学校一起缔造了诸多带有现代理念的建筑和设计产品,界定了世界工艺设计的新方向。从现代人的眼光来看,这种设计更为廉价、美观、高效。但在当时的英国人看来,现代工业设计抛弃了工艺美术运动最为核心的「手工艺」,因此尽管受到罗杰·弗莱(Roger Fry)等美学家的推崇,仍旧不被伯纳德·利奇为代表的绝大部分英国实践者接受。「手工艺」传统的根深蒂固,一方面保障了英国的艺术家们始终具备强烈的社会责任感,另一方面却也是他们的现代设计长时间落后于欧陆的根源所在。

注释:

〔1〕Tanya Harrod, The Crafts in Britain in the 20th Century, Yale Univer-sity Press, 1999, pp.9-15. 准确来说,作为一项运动,利奇正式开启「工作室陶艺」运动是在1923年,因为在此之前利奇仅仅是一名个人陶艺家,其主要合作伙伴是来自日本的滨田庄司,1923年之后才正式开启并和志同道合的英国人一起发动复兴陶艺和改进社会的「运动」。

〔2〕Malcolm Haslam, 「The Pursuit of Imperfection: The appreciation of Japanese Tea-ceremony ceramics and the beginning of the Studio-Pottery movement in Britain」, The Journal of the Decorative Arts Society 1850-the Present, No.28, ARTS & CRAFTS ISSUE (2004), pp.148-171.

〔3〕Tanya Harrod, 「‘The Breath of Reality’: Michael Cardew and the Development of Studio Pottery in the 1930s and 1940s」, Journal of Design History, Vol.2, No.2/3, 1989, pp.145-159.

〔4〕同〔1〕, pp.9-15.

〔5〕Bernard Leach, 「The Introduction of Etching into the Japanese Art World」, Shumi, June 1909, p.27. 转引自Edmund de Waal, Bernard Leach, The Tate Trustees, 2014, p.13.

〔6〕BLA (Bernard Leach Archives) 10875, Diary, 1911-1912. 和印象派仍旧注重通过对光和影的阐释表现真实的物品不同,后印象派强调画作的表现力,强调通过为画作注入艺术家本人的情感来塑造客观事物。从这一意义上来说,布莱克绘画中强烈的情感表现确实可以被视为后印象派的先驱。

〔7〕BLA 10876, Diary, 1913.

〔8〕BLA 11595, Fragment, May 17, 1912.

〔9〕BLA 10875, Diary, 1911-1912.

〔10〕图片摘自William Blake: The Complete Illuminated Books, Thames & Hudson, 2000.

〔11〕Bernard Leach, A Potter’s Book, Faber& Faber, 1976, p.xx.

〔12〕Oliver Watson, Bernard Leach: Potter and Artist, Crafts Council, 1997, p.40.

〔13〕BLA 10752, William Blake centenary exhibition catalogue, 1927.

〔14〕Edmund de Waal, Bernard Leach, the Tate Trustees, 2014, p.22.

〔15〕诗句翻译参考了郭沫若译文。

〔16〕Oliver Watson, Bernard Leach: Potter and Artist, Crafts Council, 1997, p.40.

〔17〕Bernard Leach, Drawings, Verse & Belief, Oneworld Publication, 1988.

〔18〕J. Bronowski, William Blake and the Age of Revolution, Harper& Row, 1969, pp.174-175.

〔19〕バーナード·リーチ、「ウィリアム·ブレック」、「白樺5/4」、ページ463—472。

〔20〕转引自 [英] 雷蒙·威廉斯著,高晓玲译【文化与社会:1780—1950】,商务印书馆2018年版,第77页。

〔21〕BLA 6541, Letter to Yanagi Soetsu, June 27, 1924.

〔22〕王佐良著【英国浪漫主义诗歌史】,生活·读书·新知三联书店2018年版,第39页。

〔23〕[意] 廖内洛·文图里著,邵宏译【艺术批评史】,商务印书馆2017年版,第177页。

〔24〕Tsujimoto Isamu (ed.), Tomimoto Kenkichi, Collected Works, 1981, p.423, trans. Chiaki Ajioka.

〔25〕BLA 916, 「Ten Years in Japan」, transcription of stenographed notes of Leach’s lecture in Japanese, 「The Baron Iwamura’s Third Memorial Lecture on Art」, March 17, 1920, p.2.

〔26〕图片摘自底特律美术馆官网https://www.dia.org/art/collection/object/nocturne-black-and-gold-falling-rocket-64931.伯纳德·利奇推崇惠斯勒的部分原因在于,惠斯勒对日本浮世绘和日本美学极为推崇,和利奇对日本的看法有共鸣之处。

〔27〕[英] 约翰·罗斯金著,丁才云译【现代画家】第二卷,广西师范大学出版社2005年版,第171—172页。

〔28〕Bernard Leach, A Potter’s Book, Faber& Faber, 1976, p.1.

〔29〕[英] 约翰·拉斯金著,王青松、匡咏梅、于志新译【拉斯金读书随笔】,上海三联书店1999年版,第99页。

〔30〕John Matteson, 「Constructing Ethics and the Ethics of Construction: John Ruskin and the Humanity of the Builder」, Cross Currents, Vol.52, No.3, 2002, pp. 294-305. 转引自于文杰著【英国十九世纪手工艺运动研究】,南京大学出版社2014年版,第158页。

〔31〕Edmund de Waal, Bernard Leach, the Tate Trustees, 2014, p.84.

〔32〕BLA 11186-11187, 「Education and Pottery」, 1945.

〔33〕同〔20〕,第216—217页。

〔34〕Bernard Leach, A Potter’s Book, Faber& Faber, 1976, p.1.

〔35〕BLA 10875, Daily, May 12, 1911.

〔36〕BLA 11183, 「British Crafts During the War」, June 15, 1944.

〔37〕William Morris, On Arts and Socialism, Essay and Lectures, London: John Lehmann Ltd., 1947, p.156.

〔38〕Ibid, p. 20.

〔39〕[英] 威廉·莫里斯著,黄嘉德、包玉珂译【乌有乡消息】,商务印书馆1997年版,第168—169页。

〔40〕Elizabeth Cumming, Wendy Kaplan, The Arts and Crafts Movement, Thames& Hudson, 1991, p.18.

〔41〕[美] 麦克唐纳著,黄文娟译【审美、行动与乌托邦——威廉·莫里斯的政治思想】,华东师范大学出版社2018年版,第184—187页。

〔42〕同〔39〕,商务印书馆1997年版,第4页。

〔43〕1884年民主联盟更名为社会民主联盟。

〔44〕Elizabeth Cumming, Wendy Kaplan, The Arts and Crafts Movement, Thames& Hudson, 1991, p.18.

〔45〕同〔39〕,第125页。

〔46〕BLA 5832, Leonard Elmhirst to Bernard Leach, MS, 4 Dec. 1931.

〔47〕C. R. Ashbee, Morris Vol.1, Unpublished Type Script, National Art Library, 1938, p.19.

〔48〕同〔20〕,第67页。

孙晓斌 南开大学历史学院助理研究员

(本文原载【美术观察】2024年第6期)