摘要 :从严复传世书法作品及相关文献来考察,严复选择以古雅的「帖学」为皈依,其书兼具书家的卓越技巧,文人的高雅趣味以及学者的严谨精神,更有众多专业书家所少有的独特精神气质。同时,严复的题跋与信札流露出其书学理念与书法思想,他希望通过书法来寻求一种在面对民族剧变时代以保持个人内心世界平衡的方法。

关键词 :严复 帖学 古雅 启蒙思想

「碑学」的出现和发展直接改变了中国书法乃至中国绘画的历史格局,造就了晚清民国时期一大批具有非凡成就的金石书画大家,其影响力至今依然存在。在此时代背景下,以纯正「帖学」为宗的名家虽然也不乏其人,然而总体能量终究不够强劲,这导致了严复的书法成就长期未受到应有的关注和重视。正因此,当我们在严复去世百年之后再来讨论其书法,则势必要将之放置在「碑学」时代的大环境中去考察,惟此,其书的可贵之处与其人之精神方能得到足够的彰显。

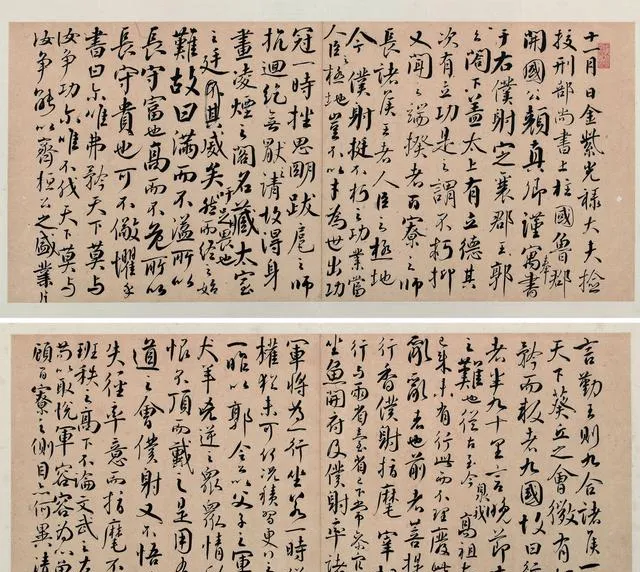

严复临黄庭坚【松风阁诗】

从传世书法作品的水准及其在当今收藏市场所受到的追捧情况来看,严复在一连串闪亮的历史头衔之外,其实完全也可以称得上是一位具有深厚书学修为和卓越艺术成就的书法家;他通过大量且系统地临习古代经典名作,已然形成了鲜明的个人书风。其传世作品以行书、楷书、草书为主,亦能隶书,然不多作,篆书作品则十分罕见;楷书多受褚遂良和颜真卿影响,行、草书骨力得自王羲之,用笔则以孙过庭【书谱】与颜真卿【争座位帖】为宗,笔致俊逸跌宕却不乏浑厚精微,气息潇洒从容而兼具文雅端庄,在深沉的学养之外,更可见曼妙的艺术灵光。按如今的眼光来看,在「碑学」书法遍行天下的时代中,严复是一位具有纯正根基的「帖学」名家,其书兼具书家的卓越技巧、文人的高雅趣味以及学者的严谨精神,若将其书法作品置于近代诸多大家行列中,不仅毫不逊色,更有众多专业书家所少有的独特精神气质。事实上,早在一九一〇年,他的草书就与何维朴的楷书一起被上海商务印书馆编印成【初等小学堂习字帖】,成为青少年书法习字的教材。这是一项很了不起的成就,说明他的书法在生前就已得到社会的广泛认可。而今人对其书法的忽略,只能说明在严复研究的大课题中,关于其书法的研究工作尚未得到有效的开展,这是一个有待挖掘拓展的学术空间。

严复临唐颜真卿 【争座位帖】

目前,虽然我们很难准确考证严复是在何时以及何种机缘下开始钻研书法,但从他中晚年的大量临帖行为、书写实践以及论书的只言片语中,不难推测:严复对于传统书法的用心,并不仅仅只是其闲暇之余的消遣,其中包含的深意,或可视为他「非新无以为进,非旧无以为守」思想在艺术方面的呈现。他曾有论书曰:

用古出新意,颜徐下笔亲。细筋能入古,多肉正通神。

作为启蒙思想家,严复是一位洞悉历史、洞悉时代的人,早年留学海外的经历,使得他具备了世界性的视野,于是彼时乃大力向故土译介西方先进科学思想;而当其晚年目睹西方高速发展的物质文化给社会带来的种种弊病,又转头向中华传统寻求调和解决的思路,批注【老子】【庄子】以及唐宋名家文学经典,试图从古老的智慧中汲取新的能量,以面对那个复杂多变的世界。可以说,在历史的新旧交替时期,严复的人生、学术、思想都与时代有着十分紧密的联系。这样独特的人生经历,决定了严复所谓的「非旧无以为守」之「旧」与「守」,不是陈旧与保守,恰恰相反,是「用古出新意」,试图通过对经典的反复温习,来寻求一种面对民族时代剧变以保持个人内心世界平衡的方法。而书法是中国传统文人精神的一种象征与表露,通过书法,不仅可见中国艺术的精髓,更可见中国文化的精髓。在新的「碑学」的时代里,严复选择以古雅的「帖学」为皈依,正如同他晚年回头注解故书一样,并不是某种简单的「复古」行为,而是源于对某种风格所代表精神核心的认可,并计划在此基础上结合个人与时代作出相应的阐释,而其背后的根源正来自纵观世界风云后的思想转变。

严复临王羲之帖

严复的书法临习对象,大体不脱【三希堂法帖】中的历代经典,于金石碑版虽也有涉猎,然其取法方式却与时人颇为不同。他曾在【读书札记】中引用陆游的话说:「汉隶岁久剥蚀,故其字无复锋芒。近者杜仲微乃故用秃笔作隶,自谓得汉刻遗法,岂其然乎?」又说:「近复有人以下笔如虫蚀叶,为书家上乘,此亦饰智惊愚语。古人作书,只是应事,且以毫御素,即至以漆刷简,亦无此作态,取奇事耳。」

「用秃笔作隶」「下笔如虫蚀叶」,说的都是为求线条的迟涩感而故意采取的特殊用笔,这在晚清书家群体中可视为普遍现象,但严复「岂其然乎」「饰智惊愚语」的态度,足见他对于那种用笔来模仿石刻文字苍茫斑驳效果,以取得金石味的做法不甚满意,他更希望拂去历史尘埃,通过这些石刻文字粗糙的表面去追寻那最初的、最鲜活的书写状态,这与几十年后启功先生所提出的「透过刀锋看笔锋」之说如出一辙。所谓「碑学」与「帖学」之分,表面是用笔方式与审美趣味之分,实质是理解方式与思维方式之别,更是对传统文化精髓的不同解读。「碑学」书法的总体气格以雄浑强劲为主,用笔讲求「万毫齐发」,最大限度开发笔墨的可能性,在「帖学」堕入末流的时代里,「碑学」的出现自然是矫正书法靡弱无趣的一剂良药;然其后遗症也同样明显,那就是容易出现粗野荒率的倾向,而一味模仿石刻文字的刀刻痕和历史感,更容易造成匠气板滞的病态。严复看问题的方式,显然更趋向透过表面现象去抓住事物的本质,而这正是思想家的直觉。不是不能写碑,而是要有正确的方法,主动选择写帖,就是直接与古人对话。

严复对于书法虽然从未提出过系统的理论,然其追求却可从其信札、题跋以及自作诗中见端倪。在1909年6月所购的【麓山寺碑】拓本中,他以唐代大家李邕为基点,上追魏晋,下论元明,在六处题跋中集中表露了他关于书法的思考:

此书用笔结体出晋贤,然多参以北碑意境。若【郑羲】、若【刁遵】,二碑法于行间字里时时遇之。汪容甫【云麾碑】跋尾谓:北海书法「出于大令,变本加厉,益为劲险,其于用笔之法可谓发泄无余。米元章、赵子昂、董元宰各以书雄一代,其实皆从此碑得法,故是碑实法书之津逮也。」

李北海书结体似流漫,而用笔却极凝重,学其书者所不可不知。若以宋人笔法求之,失之远矣。唐书之有李北海,殆犹宋人之有米南宫,皆伤侧媚劲駚,非书道之至。书法七分功夫在用笔,及纸时毫必平铺、锋必藏画。所谓如印印泥者,言均力也;如锥画沙者,言藏锋画也。解此而后言点画,言使转,言增损,言赏会。至于造极,其功夫却在书外矣。虽然耽书,终是玩物丧志。

右军书正如德骥,驰骋之气,因而存之。虔礼之讥子敬,元章之议张旭,正病其放耳。王虚舟给事尝谓:「右军以后惟智永草书【千文】、孙过庭【书谱】之称继武。」

严复临唐孙过庭【书谱】

从这几则题跋中可以看出,严复对于「碑学」书法其实十分熟悉,以至很容易从唐人书法中读出魏碑的信息,但他的关注点始终在「帖学」的正宗「二王」及其继承者身上。他之所以对李邕的书法大发议论,实际上正是看到了李邕学晋人的特点与问题,以致后来宋之米芾、元之赵孟頫、明之董其昌等人又因学李邕而导致的偏差,所谓「变本加厉,益为劲险」「皆伤侧媚劲駚」,而这些,都是为了说明他心目中的「书道之至」,那便是王羲之以及后来的智永、孙过庭。在他自己临习李邕书法的过程中,也经常附带几句言语:

两云麾皆北海得意书,其为后学津逮广矣。然李思训瘦而李秀肥,以言书品,肥不及瘦也。戊午中秋几道题。

唐代是中国书法发展中至为重要的历史阶段,严复多次以李邕书法为基点来论述他对魏晋笔法的理解,以及对唐以后笔法变化的不满,显示了他作为思想家在面对问题时敏锐而有效的分析方式。秉承着晋唐为宗的理念,严复「临【兰亭】至五百本,写【千字】至八百本」,这只是他日常功课的冰山一角,可见在此中下过的功夫之深,因为晋唐正是「帖学」书法无可替代的终极源头。「帖学」书法讲求中锋用笔,以其能兼得精微与骨力,大量的侧锋虽然可让线条变得更加流丽妍美,然在严复看来「皆伤侧媚劲駚」,终究不是书法的大道。他追求的是王羲之那如德骥驰骋的气象,那种雄放潇洒却稳健内敛的气息,所以他对宋元人用笔的微词就很容易理解,他曾在临【兰亭序】后跋中说:

【兰亭】定武真本不可见矣,学者宁取褚、薛、冯承素及双钩填廓之佳者学之,必不可学赵临,学之将成终身之病,不可不慎也。

严复临【兰亭序】

他认为传世【兰亭序】的各种版本均可一学,但学赵孟頫的临本将成终身之病。从他的传世作品来看,他对笔法的精致有着近乎本能的追求,所临所作无论篇幅尺幅,几无懈怠之处。这样的追求与其思想有着高度的一致性,并延伸到他对毛笔、纸张的要求。他在给外甥女何纫兰的信中说:

凡学书,须知五成功夫存于笔墨,钝刀利手之说万不足信。小楷用紫毫,或用狼毫水笔亦可,墨最好用新磨者。吾此书未佳,正缘用壶中宿墨也。至于大字,则必用羊毫,开透用之。市中羊毫多不合用,吾所用乃定制者。第二须讲执笔之术,大要不出指实掌虚四字,此法须面授为佳。再进则讲用笔,用笔无他谬巧,只要不与笔毫为难,写字时锋在画中,毫铺纸上,即普贤表弟所谓不露笔屁股也。最后乃讲结体,结体最繁,然看多写多自然契合,不可急急。邓顽伯谓密处可不通风,宽时可以走马,言布画也。

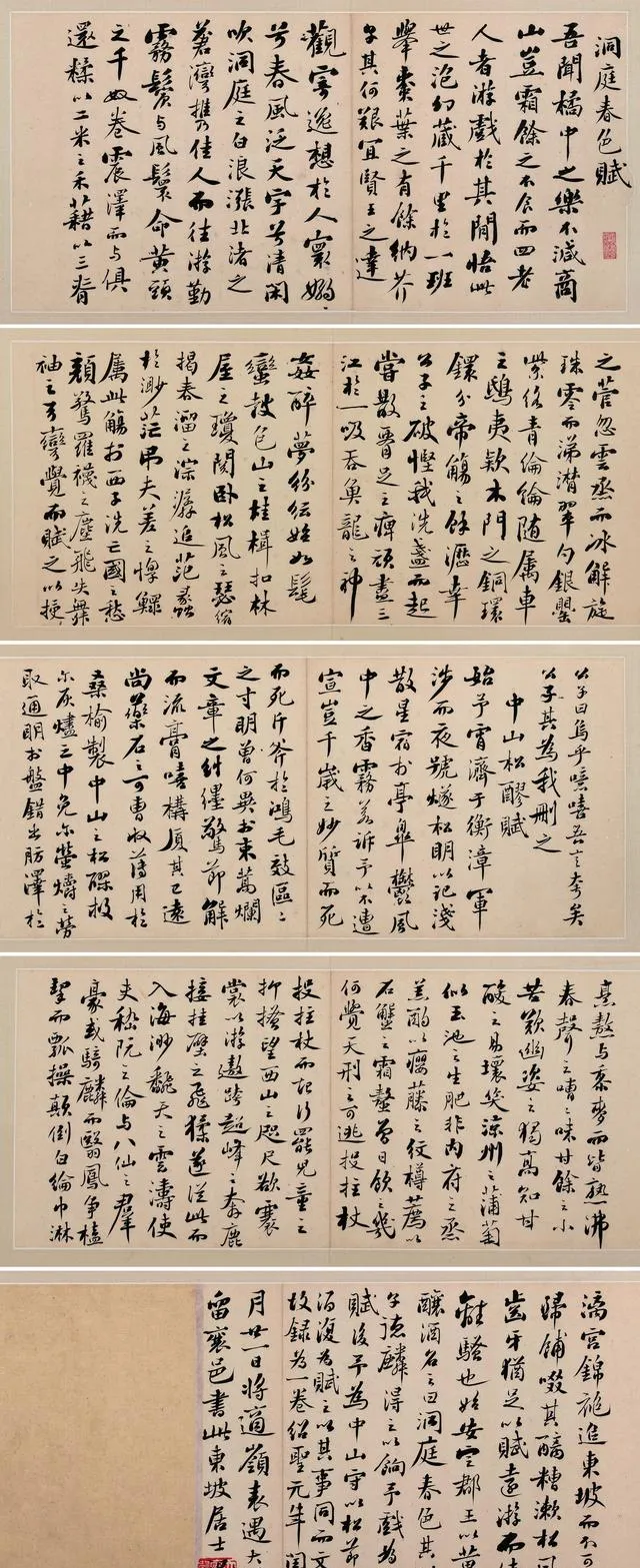

严复临宋苏轼【洞庭春色赋】

他将书法的一半功夫归于笔墨的讲究,至于用笔则说「只要不与笔毫为难,写字时锋在画中,毫铺纸上」,强调的就是中锋用笔,这与他在【麓山寺碑】拓本题跋中所说的「毫必平铺,锋必藏画」「所谓如印印泥者,言均力也;如锥画沙者,言藏锋画也」完全一致,所谓「锋必藏画」「印印泥」「锥画沙」,都是传统「帖学」书法的重要法则。同时他也强调,这些都只是书法的技法问题,至于书法的造极,其功夫乃在书法之外的综合修养。这样的口吻,实际上也与历代文人对于书法的论述接近,就是将书法作为个人综合修养的组成部分,它具有相当的精神性,技法的训练只是为了精神的升华而非技术的叠加。故而他又有诗曰:

上蔡始变古,中郎亦典型。万毫皆得力,一线独中行。抉石抡猊爪,犇泉溯骥程。君看汜彗后,更为听江声。

「万毫皆得力,一线独中行」道出了他对笔法的理解与追求,如果用这十字来概括严复书法的用笔特点,也是相当贴切的。无论笔锋如何变化,最终还是要回归一条「中」的道路上,这「一线中行」就是王羲之如德骥般的「驰骋之气」,就是他眼中书法的底色。需要指出的是,这个「中」并不是「中庸」,而是一条可以森罗万象的终极大道;只有抓住这个核心,才能「君看汜彗后,更为听江声。」这虽然讲的是用笔问题,实际上也可映射世间万事万物。社会固然都在发展变化,物质文明也好,精神文明也罢,新老总会交替,然而贯彻其中的基本运行法则却不可轻易改变,因为一旦改变,必然会因不受限制而走向不可控的极端。西方如此,东方如此,「碑学」如此,「帖学」如此,故而这两句诗何尝不能看作也是他「新」与「旧」、「进」与「守」思想的一种特殊表达呢?

来源:福建日报新福建App