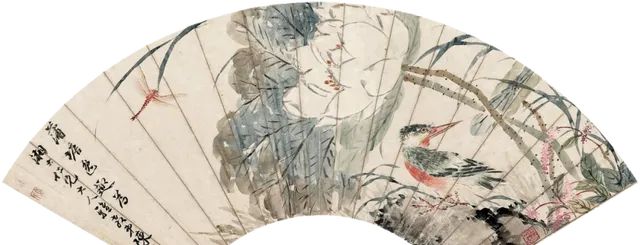

图1 [清]陈崇光 荷塘图扇

18cm×53.4cm 纸本设色 台北故宫博物院藏

黄宾虹与傅抱石山水画比较论

◇ 戴卓吉 倪旭前

黄宾虹和傅抱石是20世纪中国画坛的两位巨匠。黄宾虹从传统文化内部探寻,以金石书法入画,并将笔墨和传统哲学观念相融合,营造「浑厚华滋」的山水风格,并以「内美」为旨归。傅抱石则抓住「缘情言志」的核心命题,表现自然自我,摆脱传统材料和工具的束缚,形成独特的绘画语言和风格。

一、画学渊源

黄宾虹(1865—1955)与傅抱石(1904—1962)两人主要创作时期都在20世纪前或中期。黄宾虹比傅抱石年长39岁,3岁接受庭训,四书五经、诗文书画、拳剑马术兼学。作为长子,在家中商业修歇、诸弟皆弃学从商时,黄宾虹仍遵父命继续修学并参加科举考试,直至29岁迫于生计而放弃举业。

从黄宾虹学画经历看,最早的中国画启蒙老师应该是他父亲,他在【八十自述】记:「先君喜古今书籍书画,侍侧常听之,记之心目,辄为效仿涂抹……」在父亲的日常陶养下,黄宾虹自幼痴迷绘画。他4岁开始学画,六七岁时便每日习画两小时,终生不渝,同时遍访书画真迹,抓住一切机会寻求绘画之理法。其父知友倪逸甫工诗善画,告曰:「当如作字法,笔笔宜分明,方不至为画匠也。」黄宾虹又沉迷于古文字研究以及古玺印的收集,书画同法的观念贯穿在黄宾虹一生的绘画和著述之中。24岁时黄宾虹拜陈崇光为师学习山水花鸟。陈崇光人物师陈老莲,花卉师陈白阳,山水师麓台、石涛,古朴雄浑(图1)。其【哭张瑶圃】诗曰:「用笔用刀皆三折,此语今人不解听。」黄宾虹对于道咸金石画家的推崇和以书入画的思想由此可见端倪。

1890年,黄宾虹由浙江金华返回安徽歙县,其父有意于振兴墨业,设坊制墨。黄宾虹参与了制墨的各道工序,对墨性的精通支撑了他后期的墨法变革。随后黄宾虹又在潜山造访老画家郑珊,郑授六字诀:「实处易,虚处难。」黄宾虹初时不以为意,后来为研究虚实章法问题遍求唐宋画,临习数十年。

傅抱石的求学经历则比黄宾虹要坎坷得多,他幼年生活困苦,父亲早亡。在无人引导的情况下,傅抱石仍旧对书画产生了浓厚的兴趣。他从家附近的字画店和印章铺子中学到了画画和刻印的技能,在18岁时便以「抱石斋主人」为号开始挂牌治印。

傅抱石从江西省立第一师范学校毕业后,留校任教并撰写他的第一部美术史著述【中国绘画变迁史纲】。在徐悲鸿的推荐下,傅抱石留学日本,主攻美术史论,同时学习日本画和雕塑。日本留学的经历对于傅抱石今后的史论研究和绘画创作产生了深远影响。他在日本接触了日本的朦胧体画派,并学习英国水彩画法。当时日本在中国石涛热的影响下也流行研究石涛,傅抱石由此完成了一部【苦瓜和尚年表】,开启了他此后研究石涛的历程。

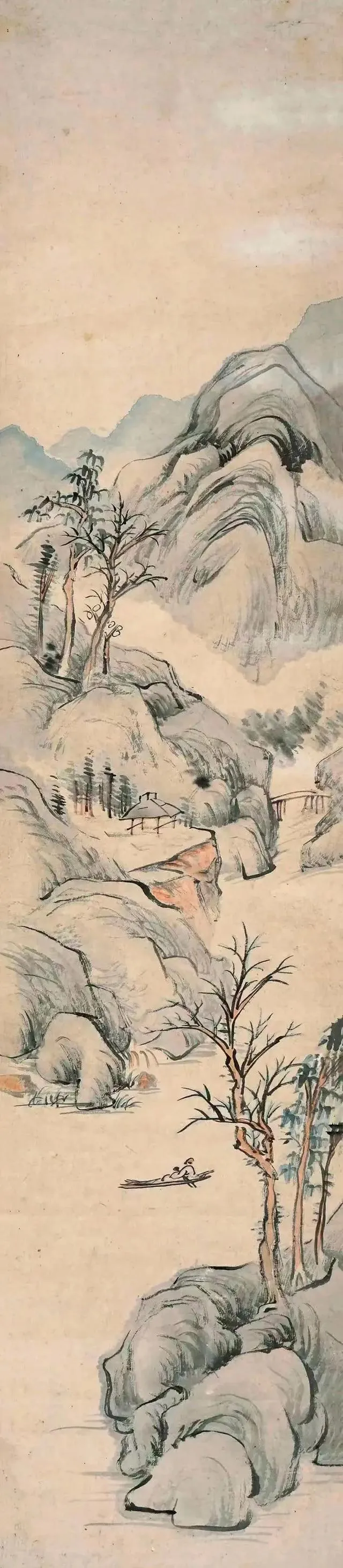

图2 傅抱石 松崖对饮图轴

133.6cm×32cm 纸本设色 1925年 南京博物院藏

傅抱石和黄宾虹在学习阶段都师法历代山水大家。傅抱石早期深受「元四家」影响,对王蒙的技法学得颇为到家,也师法董其昌、米芾以及梅清、程邃等。他虽然深入传统却并不囿于传统的外在形式。【松崖对饮图】(图2)是傅抱石留日前所作,画上自题:「程邃号江东布衣,画宗北苑,以枯渴之笔成山水,余喜其雄朴而拟之。」程邃以篆刻入山水画,沉郁苍古,多用枯渴之笔,行笔缓而涩(图3)。但傅抱石的拟作用笔飞动爽利,穿插罗叠,并用重墨打上湿润的苔点统一画面,其雄健磅礴的气势和程邃的内敛厚朴之风相差甚远,可见傅抱石追求鲜明个性风格的总体倾向。不论是早期的临习阶段,还是后期写生创作阶段,他的画总能表现出强烈的个人精神气质。留日归来后,傅抱石创作上主要师法石涛,且受写实观念影响,其作品面貌和留学前相去甚远,尤其在40年代抗战时期避居重庆金刚坡时期的作品中得以显现(图5)。

图3 [清]程邃 深竹幽居图

66cm×43cm 纸本墨笔 1685年 安徽博物院藏

与傅抱石后期中西融合、探究山水画写实性的转变不同,黄宾虹对于古人的学习贯穿了他整个绘画生涯,也是他革新山水画的重要来源。黄宾虹初学明代董其昌、沈周、查士标等,早年作品章法、用笔、意境都有新安派的清隽与疏朗(图4)。之后又把目光投向元画,并上溯北宋,在自然山川的游历中体悟古人之法,逐渐形成了沉郁苍茫、浑厚华滋的山水画风。即便在耄耋之年,仍然孜孜不倦师法北宋诸家,在书信中道自己「由学宋画中稍稍改变,稍有得意之作」。他曾对学生分享学习古画的心得:「有人说我学董北苑(源),其实不然,对于宋画,使我受益最大的还是巨然。我也学过李唐、马、夏。我用功于元画较多,高房山(克恭)可以说是我的老师,对子久(黄公望)、黄鹤山樵(王蒙)画,在75至80岁间临得较多。明画枯硬,然而石田(沈周)画,用笔圆浑,自有可学处。至清代,我受石溪影响自然不少,龚柴丈(贤)用笔虽欠沉着,用墨却胜过明人,我曾师法。总之学画不能只靠古人,要靠造化自然,要有自己主张,使能从规矩范围中变化出来。」

综上,黄宾虹和石涛傅抱石在学习阶段皆师法诸家并取各家之长。但由于个性以及学习路径的差异,二人在对待山水画革新时的理念以及在作品中所呈现的面貌也有不同。

二、画学观念

在西方文化骤然涌入的20世纪初,尤其是二三十年代,如何处理民族艺术和外来艺术之间的关系,是当时艺术家无法回避的问题。傅抱石和黄宾虹的画学观念也围绕接续传统与创造革新这两个主题不断形成新的阐释。在对待外来文化的态度上,黄宾虹并不十分认同中西结合的「折衷主义」,1925年黄宾虹在【华南新业特刊】发表【中国画学谈——时习趋向之近因】:「学者自为兼收东西画法之长,称曰折衷之派。夫艺事之成,原不相袭,各国之画,有其特色,不能浑而同之。此定调之说,似无容其置喙也。」

图4 黄宾虹 山居图四条屏之一 109cm×22cm

纸本设色 1893年 中国徽州文化博物馆藏

傅抱石在1929年完成的【中国绘画变迁史纲】中也反对中西结合,且相比于黄宾虹更为偏激,他认为「中国绘画根本是兴奋的,用不着加其他的调剂。……中国绘画既有这伟大的基本思想,真可以伸起大指头,向世界的画坛摇而摆将过去!如入无人之境一般」。充满激情的言语显示了傅抱石强烈的民族感情和民族主义倾向。留日归来后,傅抱石的思想有所修正:「我们看清楚了以后的民族美术运动,‘我用我法’是只有失败没有成功。必须集合在一个目标之下,发挥我中华民族伟大的创造精神。尽量吸收近代的世界的新思想新技术。像汉唐时代融化西域印度的文明一样,建设中华民族美术灿烂的将来。」

黄宾虹虽然不赞同中西融合,但也不能就此把他归于泥古不化的保守派。他在【中国山水画今昔之变迁】中认为文艺界对外来的欧、日学术「借观而容其选择」是「理有固然」的,但于「借观」的同时,须要「返本以求」,并补充「鉴古非为复古,知时不欲矫时」。例如黄宾虹屡次提出的「三角弧」概念,最早见于1929年【虚与实】:「欧人以不齐弧三角为美术。」晚年他还作长歌语:「顾陆张展真内美,不齐之齐三角弧。」「三角弧」是西方格式塔心理学不完全三角形意译。关于「不齐之齐」的概念,1948年,83岁的黄宾虹在【国画之民学】的演讲中作出解释:「天生的东西决不会都是整齐的,所以要不齐,要不齐之齐,齐而不齐,才是美。【易】云:‘可观莫如树。’树木的花叶枝干,正合以上所说的标准,所以可观。」「我们就不要玩把‘齐’字换成‘直’字的文字游戏了,所言艺理是一样的。」这也是黄宾虹高度重视用笔一波三折的原因,「S」形的曲线不论哪个角度摆放,都具有姿态并形成动态的平衡。这一起一伏、一摇一摆使得线条具有了动静、刚柔和阴阳关系。这样具有律动感的线条充满了生命力,也更加符合中国传统哲学精神。黄宾虹将西方心理学理论和山水画理法相勾连,同样体现他开阔的视野和变通的思维。

受日本写实观念的影响,傅抱石更注重画面的真实性,开始反省曾经只重视中国画「超然物外」而忽视写实性弱的问题:「唐宋以后,画家因注重技法的研究,遂变成了另一种风度,认为画是‘可意会而不可言传’的东西。所谓‘性灵’,所谓‘意境’,所谓‘胸中丘壑’,今日看来,乃是容易使人渺茫的烟幕。有人说,近世纪的中国画,大半都中了这类毒素。重技法而远离自然,重传统而忽视自己,强理日促,藩篱日厚,相沿成习,焉得不日渐僵化。」他认为晚清中国画发展停滞僵化的重要原因在于缺少对自然的观照,只追求笔笔仿古,缺少生机。同时他也注意到中国传统山水画和现实距离过大。现代都市文明中,汽车、建筑、街道、电线等设施成为生活中最常见的事物,如何用中国画的绘画语言表现它们也成为亟待解决的问题。对此,傅抱石凭借他敏锐的感知力以及深厚的理论素养,从中国文艺思想源头入手,山水画不能斤斤计较于画面的一点一画、一笔一墨,而应该挖掘蕴含其中的思想和根本特征。正如石涛所言:「纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在。」相比于笔墨形迹,「我」的情思才是更为重要的,由此傅抱石认为,中国画用笔墨的外形来评判高下是舍本逐末了。

图5 傅抱石 初夏之雾

48.5cm×85.4cm 纸本设色 1942年

在20世纪20年代时,出于对「百分之百地写真山水」的追求,他甚至怀疑笔墨是否还有存在的必要:「中国画的生命恐怕必须永远寄托在‘线’和‘墨’上,这是民族的。它是功是罪,我不敢贸然断定,但‘线’和‘墨’是决定于中国文化基础的文字之上,工具和材料,几千年来育成了今日中国画上的‘线’与‘墨’的形式,使用这种形式去写真山水,是不是全部合适,抑部分合适?在我尚没有多的经验可资报告。」对笔墨抽象美感的追求和对物象的写实两者之间矛盾是不可能完全调和的,只能从「缘情言志」的角度来同时解释这两种追求的合理性。为了验证线是否必须存在,他在1942年作了一幅【初夏之雾】(图5),以近乎没骨的方式染出四道山坡,然而这次实验并没有成功摆脱线的束缚。随后他继续通过写生创作进行了大量的技法试验,最终创造出了近乎打破一切古典笔墨程式,而本质精神又和传统一脉相承的散锋笔法,扩展了中国画的绘画语言和表现内容。

和傅抱石试图放弃笔墨的思路不同,黄宾虹一直坚定地强调笔墨的重要性。他认为「笔墨一道,同乎性情」,需要以笔墨承载个人情感和审美要求。对于忽视真实的自然,只看笔墨形式而使得「藩篱日厚」「日渐僵化」的弊病,他的变革思路不是借用西方的技巧手段,而是挖掘古人的本质精神和美学理念,取其精华,并具体阐述由此形成的理法,依此而进行创作实践。黄宾虹向内寻求,借古更新的路径出于他对传统文化的呵护和对人类精神文明相通的笃信。1948年,他在回复陆丹林的信中写道:「不出十年,世界可无中西画派之分。所不同者面貌,而于精神,人同此心,无一不合。所惜古法失传,尚少整理著书;古物罕睹,同为向壁虚造,尾步人之后尘而不务其捷足。」因此,黄宾虹比傅抱石更重视师古,认为「画不师古,如夜行无烛,便无入路」,且师古应当如九方皋相马——当在神骨。黄宾虹的勾古画稿只大致勾勒结构和轮廓,虽然面貌和原作相差甚远,但其中的理法是相通的(图6)。

图6 黄宾虹 临刘松年山水

29.5cm×45cm 纸本墨笔 浙江省博物馆藏

黄宾虹写生也用勾古法:「观古名画,必勾其丘壑轮廓,而于设色皴法,不甚留意。当游山中,途中车轮之迅,并以勾古画法为之,写其实景。因悟有古人之法,以写实而得实中之虚;否则,实而又实,非窒碍阻隔不可。」勾古法以极简的线条勾画轮廓,是以最直接快速的方式把握山川自然的本质规律,也是对取物象之神的追求。同时也能看出黄宾虹并不赞同对于客观物象的完全写实,需要利用古人所提炼的程式规律来防止过于写实而失去画意和画韵。为了延续古法,黄宾虹还从金石、铜器、碑碣和造像中吸取养分。他从出土的良渚夏玉五色斑驳中,悟出北宋绘画中的点染之法。他关注汉画像石,从中读解出写意的笔线和书画相通:「今观石刻笔意,类多粗拙,犹于书法相同,其为写意画之鼻祖耶?」

黄宾虹酷爱金石学,他搜集了大量金石文字以及历代印玺,以「兹崇邃古」为美。对于绘画他也同样追求古趣,认为「清二百年中,惟金石家画尚存古意」。他借金石笔法入画,提出「五笔法」——「平、圆、留、重、变」,基本概括了中国传统书法的用笔准则。黄宾虹还阐释作品中不同物象采用的不同笔法:画山转折处用怀素草书折钗股,画山的阴阳用「八分」「飞白」之法,屋、桥用锥画沙之法,云用钟鼎大篆笔法,隐者用六书会意之法等,可谓具体而微、设法传道。在笔法基础上,黄宾虹又对历代画家的墨法进行研究总结,提出「七墨」理论。「五笔七墨」是黄宾虹用笔用墨法则的品评标准,是他对笔墨和金石笔法的系统深度提炼,并在实践中发挥到了极致,从而形成了黑密厚重、浑厚华滋的独特画风。

黄宾虹认为书画同法是中国绘画独特之处:「上勾下勒,此从云雷纹及玉器中悟得。写字作画都是一理,所谓法就是这样。此亦中国民族形式绘画之特点,与各国绘画不同之处。」黄宾虹将山水画勾勒之法与中国哲学相联系,强调线的价值内涵,而傅抱石则试图突破线的藩篱,以追求新的形式语言,这也是两人山水画革新的路径差异所在。「江山本如画,内美静中参」,比起如何更新技法,黄宾虹认为更重要的是对主体的审美观照。「内美」和「外美」先秦时期便已被老子、孔子、庄子等思想家提出,他们分别用「信」「质」「真」来表述。黄宾虹承接传统美学,将美分为内美和外美,并更注重内美。他提出「山水乃图自然之性,非剽窃其形。画不写万物之貌,乃传其内涵之神。若以形似为贵,则名山大川,观览不遑,真本具在,何劳图焉」?图画的价值在于传达了物象内在的神韵,画者唯有「夺其神韵,才是真画」。然而物象之神并不可见,因而只能「静观」,即在内心摒除一切杂念,澄明清净的状态下观照对象,达到物我两忘、天人相合的境界。

对于黄宾虹来说,绘画的目的更多的是为「求道」,他曾在画中题「澄怀观化,须静处求之」。黄宾虹以此为标准区分出「名家」和「大家」。要成为「名家」和「大家」,首先必须具备静观内美的哲学素养,他所批评的「市井气」「江湖气」和「野狐禅」都无法做到「内美静中观」。此外他还特地区分了「文人画」与「士夫画」,黄宾虹认为:「古今画格有士夫、文人、朝市、江湖之分。石涛本是文人画,然过于放纵,因开江湖之门。石谷亦文人画,学者不从其临摹古人之真迹领会,则流为朝市画格。……文人画与士夫画不同,士夫画品旨超特,章法之妙,自有己之面目,全在笔苍墨润,绝非庸史可及。」士夫画的本色在于内美,不能静观玄思之道,无法成为士夫画。画家只有具备足够的哲学素养,才能不落俗套。且「静观内美」最终还要落实于笔墨,通过技法形象表达。黄宾虹认为民族精神全在笔墨的原因也正是因为笔墨直接表现了画者的心性,笔墨的审美承载了中国传统的儒道玄哲学。

傅抱石也深知中国艺术情感与精神的表现性是以中国哲学作为坚实的基础和源头。他把庄子的文艺观理解作「天道观」,艺即是道。他认为「画家应把自己(人)和造化(天)浑然融解,无所谓我,也无所谓造化,天人合一,物我两忘,运之于笔,这即是画。」然而他在把握中国美学的核心内涵后,又把由此演化而成的一切法度规矩消解了:「至于人物、松石、山水……俱不过是这种变动中一种不同的遗留。」傅抱石在精深的理论和思辨中得出一种超脱与通达,这也是他创作思路和黄宾虹坚持的「返本以求」方向不同的根源所在。

三、风格面貌

黄宾虹和傅抱石在创作中践行他们的美学观念和革新思路,并通过师造化最终形成自己的独特风格。两人都通过在蜀地写生的经历完成了艺术生涯中至关重要的变法。

黄宾虹50岁之前作品面貌更接近新安画派风格。50岁到60岁这段时间,黄宾虹多次游历安徽贵池,从雨景中悟到积墨之法,画面开始由清逸疏朗转为浑厚雄壮。70岁时,黄宾虹入巴蜀写生,发出「入蜀方知画意浓」的感叹。四川草木茂盛,山石雄健多姿,又多雨湿润,因而山川形貌变化多端,黄宾虹由此参悟变法的玄机,进入创作的高峰期。

黄宾虹在川蜀写生期间有两次顿悟。第一次是「青城坐雨」,黄宾虹经过青城山时突下大雨,他发现被雨水浇淋的山石树变得浓郁黑沉,和未被雨水打湿之处形成了黑与白的对比。此后他画了数张以青城山为题的作品,试图呈现「雨淋墙头」的淋漓之感(图7)。第二次是「瞿塘夜游」,黄宾虹在回上海的途中经过奉节,夜晚在江边散步时发现步移月移,江岸峰峦因月光变换而明灭不定,微妙无穷。由是在月下用笔记录。他把北宋画和夜山相联系,认为北宋画如行夜山。

图7 黄宾虹 青城坐雨图轴

86.5cm×44.5cm 纸本设色 1933年 浙江省博物馆藏

通过师古和师造化,他参悟到「山具浓重之色,此吾人看山时即可领会,清初四王画山不敢用重墨重色,所作山峦几乎全白,此是专事模仿,未有探究真山之故」。因而他的作品开始由白转黑,打破了清人以「干、白、淡」作为正墨的用墨规律。变革笔墨技法以表现蜀地草木丰茂、水汽氤氲和夜山浑然沉厚的特点,形成山川浑厚、草木华滋的至臻境界。

在技法变革上,黄宾虹以点代皴:「沿皴打点三千点,点到山头气韵来。」层层错落的点,既表现了草木的葱茏又富有韵致。其次他大量运用积墨法层层叠加,形成不同的浓淡层次,使得山体浑厚而变化丰富。他在画面浓黑处点上宿墨,使其黑中发亮,变为「亮墨」,加强了黑白对比,使画面神采焕发。

黄宾虹还独创了渍墨法,利用水和墨的层层积染而形成水墨渍痕,使墨泽浓黑而四边淡开,画面润泽富有韵味,兼用水渍,丰富画面效果。在设色上,黄宾虹创造出点彩法,以紫毫饱蘸颜色以点擢的方法点上去,通过轻重虚实的变化表现山川的浑厚。黄宾虹的铺水法主要用于接气,直接把笔洗的水泼到画上,画面罩上一层薄而淡的墨色后形成氤氲浑融之意。1952年的作品可以视为黄宾虹的第二次变法(图8),89岁的黄宾虹因白内障眼疾近乎失明,但一如既往伏案作画。这个时期的作品点的比重变得更大,皴线减少,以积点造型,每一个点都含书法笔意,即「以强悍之笔出之」,落在纸上充满重量感,气势雄壮。除了用笔老辣倔强,黄宾虹还将景物解体,远看只能看见画面的几大重色团块,具体的山石、树木、房子则混在一起难以分辨,乱而不乱,齐而不齐。黄宾虹进一步推进笔墨的自主化,山水意境让位于笔墨的气韵。这种由点线、由笔墨的自主化而逼近抽象的方式,与西方绘画由形体色彩的自主化而逼近抽象的方式异曲同工。

图8 黄宾虹 青城山掷笔峰图轴

88cm×37cm 纸本墨笔 1952年

傅抱石入蜀是在40年代。在写实观念的影响下,为了更好地使画面接近现实景象,傅抱石在多个方面进行了革新。最明显的一点是散锋用笔,他打破了以线造型的传统模式,用散锋形成的面直接造型。散锋也取代了中锋线条,画面线的存在感减弱。散锋以其自由灵动的用笔直接表现山川、树木,打破传统勾皴擦染点的步骤,降低了塑造物象的难度。在日本朦胧体的影响下,傅抱石更注重通过渲染表现空间和光影。他利用朦胧体擅用的院体画渲染法,将散锋用笔形成的面融合统一,更为真实地展现形、光线、体、面、云雾、空间等,使得画面整体观感更贴近现实之景(图9)。虽然傅抱石画面的点、线都远离了所追求的外形,但他的用笔节奏、速度、力度、韵律等都表现了他的自我精神和情感。傅抱石的写实理念使得他观察自然的方式也和传统有所不同。他深入观察自然,画面更贴近真实景象。在构图上,傅抱石也讲究开合和虚实,同时更注重营造画面的临场感,部分作品只截取一处小景,并合理运用西方透视,令观者有身处其中的错觉。相比之下,黄宾虹更注重取山川之神,画面之景更具符号化的倾向,但由于黄宾虹深厚的哲学素养和笔墨功力,他的山水符号化并不板结空洞,反而生趣盎然,展现出一种形而上的风神气象。

图9 傅抱石 风雨归庄图

31.7cm×37.5cm 纸本设色 1946年 故宫博物院藏

整体上看,傅抱石的画更加潇洒恣肆,他的散锋用笔调动了笔毫的每个部位:「一笔下去,随势铺衍,顺逆行笔,则轻重、疾徐、转折、顿挫、浓淡、枯湿诸法皆备。一管之笔,能尽大小之用,按而擦之为面,提而勒之为线,数簇笔毫,凌厉飞动,流出的线条恰似铁画银钩,柔韧遒劲,既痛快淋漓,又含蓄微妙。」他和吴道子一样点画披离,创作时饱含激情。他认为在激情的驱使下,画出的作品才能感动人。因此他作画时沉浸在自己强烈的感情中,笔下云水树石都充满动感。黄宾虹则恰好相反,他在作画时强调下笔应当放缓,以中锋用笔为主,笔笔以书法入画,追求古拙厚朴之意和静观内美的状态。两人个性的不同导致他们的审美追求有所差异,最终呈现在作品上的笔墨意境也截然不同。

入蜀写生使得黄宾虹和傅抱石的笔墨技巧都有所突破,黄宾虹以点代皴,傅抱石以面造型,两人都以独创的技法覆盖了传统的皴擦手段。从对物象的表现上来说,黄宾虹对笔墨的追求超过对形象的刻画,走到了抽象的边缘;而傅抱石则解构笔墨,把重心放在对物象形象的表现,发展了山水画的写实性。正是因为二人的方向不同,使得山水画的发展空间得以拓宽,为后辈提供了巨大的财富。

结语

黄宾虹和傅抱石都继承了传统山水画精神,在中西文化融合的时代背景下,坚持民族艺术的独立性,将传统与自身的艺术追求完美结合,通过不同的路径实现了山水画的创新,一扫画坛逐渐僵化靡弱的风气,使山水画焕发新的生机,为中国画尤其山水画的时代建树作出了深刻的启示。

(戴卓吉:中国艺术研究院美术与书法系研究生;

倪旭前:中国计量大学艺术传播学院院长、教授)

【详见【中国书画】杂志2024年第7期/总第259期】

新媒体编辑:孙莲

责任编辑:宋建华

审阅:刘光

终审:康守永