智利作家伊莎贝尔·阿连德的最新自传作品【我灵魂里的女性】日前由译林出版社推出简体中文版。

伊莎贝尔·阿连德的最新自传作品【我灵魂里的女性】首次由译林出版社推出简体中文版

作为拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,阿连德以其独特的文学风格和深刻的社会洞察力闻名于世。她的晚年力作【我灵魂里的女性】涉及父权制、厌女症、容貌焦虑、受教育权利、婚恋自由、生育自由、世界不同地区女性受虐待和强暴的事实、家庭与工作难以平衡的矛盾、对性的理解的演变等等话题。她将毕生经历与思索抒写成册,以此向生命中「那些可爱而伟大的女性」致敬。

7月18日上午,一场别开生面的新书分享会「我的每段岁月、每条皱纹,都有话要说」在北京举行。82岁的阿连德与北京大学教授戴锦华、华南师范大学教授滕威通过连线,深入探讨了女性主义、身份认同与生命韧性等话题。

作为女性的她们,经常要面对诸如「你已经是作家/学者,你还要什么啊」这样的质疑,然而,阿连德认为女性主义者要做的「不只是自己达到了某种条件,而是要对所有那些受苦的女性有关切」,「只要世界上有女孩子受苦,我们就需要为她们而斗争。」

当代女性需要面对的挑战

联合国在2000年有过一份统计——每年有5000名女性因被判定给家庭带来耻辱而惨遭杀害(honor killings)。对此阿连德曾直言,针对女性的暴力处处可见,其历史跟文明本身一样悠久。

那么时至今日,女性的生存境地是否发生了一些变化?

「现在的女性比以前受到了更多的教育,有了更多的信息来源,女性之间也有了更密切的联系,相对安全了。但是,针对女性的‘战争’从未间断。」在阿连德看来,这种「战争」以文化的形式维护父权、压制女性,从而让女性「习惯于处在这个文化氛围当中」。

戴锦华说,中国的情况略有不同,在她出生的年代,「男女都一样」才是社会的主调。「那时候我们更多的苦恼的是如何和男人一样,让自己在各个领域取得男人会取得的成就,好像没有机会和时间去担心我们作为女性。实际上,在我成年之后,在中国社会开始出现巨大变化之后,我才强烈地感觉到生为女性是一种巨大的社会宿命。」

她一直喜欢用那个比喻——现代社会中的女性,是「占领区的平民」「解放了的黑奴」。

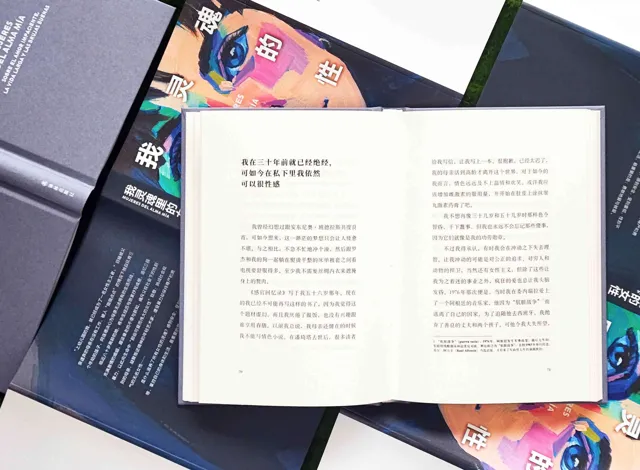

【我灵魂里的女性】实拍图

而滕威从亲身经历出发,强调今天的女性除了面对「有形的挑战」,还需面对许多「无形的挑战」。

比如,她十七年前曾发表过一篇关于阿连德作品细读的长文,当时自己起的题目叫【走出父辈的阴影】。「我很不喜欢我们一提到伊莎贝尔·阿连德就要提到阿连德这个姓氏(编辑注:伊莎贝尔·阿连德的堂叔父是著名的智利总统萨尔瓦多·阿连德),就要提到她是‘穿裙子的加西亚·马尔克斯’,我希望把这两个男性的阴影从对她的评价史中去除掉,伊莎贝尔就是她自己。」

但是在论文发表的时候,题目被改成了【穿裙子的加西亚·马尔克斯和阿连德的家族史】。「这就是我面临的。作为一个女性学者,你这么努力地用一万多字的长文去廓清一件事,但最后这个努力白费了。像是这样‘无形的挑战’,在我们日常生活中经常遇到。」

伊莎贝尔·阿连德

女性想要一个怎样的世界

阿连德在【我灵魂里的女性】这本书中说,在知道「女性主义」这个词之前,甚至说在上幼儿园的时候,她就已经是个女性主义者了。

有人问,作为女性的她想要一个怎样的世界?对女性主义运动而言,尚未完成的任务是什么?

她回答,最深切的渴望就是「和平」与「爱」。爱不只是伴侣之间、爱人之间的爱,而是更广义的爱,比如朋友之间、家人之间、社区之间,还有对大自然的爱。「总而言之,我们希望一个更友善、更安全的世界。我们走上街头,不会担心各种危险。现在的世界不是那么安全,那么友好,它充满了野心、贪婪、争夺等等。」

伊莎贝尔·阿连德

戴锦华和阿连德一样,首先为世界和平祈祷。同时她也注意到与性别状态的改善同时发生的是权力与财富的集中与社会差距更大的等级化。「对我来说,父权制不仅是一个肉身的父亲或者一个身体上的男人,父权制就是暴力、就是垄断、就是毁灭。所以今天当性别的结构开始转变的时候,女性主义对我意味着反抗奴役、反抗权力和暴力,实践对人的尊重,至少保持着人与人共情能力,进而我们能够手拉着手,去度过艰难,去保卫和平。」

滕威从女性主义的社会认知角度入手,指出这一尚「年轻」的运动已然经历的误读甚至污名。

「不少人觉得,女性主义者想象中的未来,就是女性要跟男性一样,甚至女性要超越男性或者其他性,成为唯一至高无上的性别。这完全是误会。」她说,「女性主义的愿景,或者它对自由的想象应该包含着所有人对自由的想象,它不只是某一个性别的。对女性主义者而言,所有人的生存都是生存,所有人的生命都是生命,我们尊重所有人的存在和选择。」