康德是18世纪的男子汉。在走向生命终点的时候,他的体力越来越衰竭。他想完成自己的主要著作,但他不知道自己能走多远,是否能完成。「康德写作这部著作时付出的辛劳很快吞噬了他仅剩的力气」,特拉格海姆教堂的副主祭安德烈亚斯·克里斯托夫·瓦西安斯基这样写道。康德在最后几年越来越衰弱,是瓦西安斯基陪在康德身边照顾他,1801年起还照顾他的家务,照看他的收入和支出。他也是1804年第一部详尽描写康德的【最后岁月中的康德】的作者。这个衰退过程持续了5年,日益消耗着康德的体力和精力。他的身体本来就不是特别强壮,现在他瘦得几乎风吹得倒,几乎手无缚鸡之力。康德本人几乎每天谈到这个问题,对同桌的朋友说,他很快就将达到肌肉量的最低值。由于衰弱,他有时会跌倒。一开始他还自嘲,并诙谐地说,现在由于体重轻了,倒是不会摔得很重。由于疲劳,他经常在椅子上就睡着了,从上面掉下来后,往往就躺在原地,因为他自己爬不起来,直到有人来帮助他。有些小事故,康德也不当回事。早晨阅读或写作时他的脑袋总是深深地埋入烛光中;「棉质睡帽被点着了,他头上冒着火苗。」他一点也不惊慌,只是赤手摘下睡帽,扔到地上,踩灭火苗。

从城堡西边的康德故居看城堡

康德慢慢地又回到了那种他早已摆脱的状态。自律、自主且思想自由的哲学家又退化成了未成年的儿童。早在1799年,康德就带着开玩笑的口吻调侃自己的虚弱说:「先生们,我老了,衰弱了,你们必须把我当孩子一样看待。」他痛恨未成年状态,可自己无缘无故就陷入了这种状态。当他发现自己已经不能安排自己的家务时,他在就自我设定理论所作的最后的哲学思考中插入了这样的笔记:「聪明人—笨蛋。聪明人能够凭自己的力量做能做的事。笨蛋必须让别人手把手教。」康德对追求自主的愿望的各种表达听起来仿佛是诅咒这种衰退的咒语:「我创造自己。」「我们自己创造一切。」「主体创造自己。」这种不得已的重复表明了康德的两难处境。他能做的越少,就越是强调将自己的精力用于自我设定的创建活动。

衰退过程是无法遏止的。康德越来越觉得自己像胡弗兰德1798年所说的「垂死之人」。他作为存在物开始进入植物的无性生长阶段,「这对于他的动物性存在来说是健康的,而对于资产者的(有公务责任的)存在来说是病态的,也就是没有用的。」1798年2月6日,他给胡弗兰德写信说,他觉得老了就像犯了一桩极大的罪,他还自嘲地补充说:「不能宽恕,总要受到死亡的惩处。」

康德向生命告别的过程是漫长的。瓦西安斯基详尽地纪录并描写了这个过程。他的同事、约翰·哥特弗里德·哈塞自1801年起每周两次去康德家里做客,他也对此作了详细的描述。英国作家托马斯·德·昆西早在1827年就创作了【伊曼努尔·康德的最后岁月】的剧本。白发苍苍、行为怪僻的康德也成了一些广播剧和故事片的主角,这里不能一一列举。应当记住的是康德自己对走向死亡这个不可改变的存在的感受和评价。

哈特穆特和格诺特·伯麦反对启蒙运动的理性结构,重视【理性的他者】的价值,他们在对这种结构提出的根本性批判中试图分析说,康德对年龄、疾病和死亡的研究是基于深刻的心理压抑,他以惊人的戒备心理和自我规训排斥一切可能使他想起生命中巨大心理创伤的东西,因为他难以接受与母亲分离的现实,这次分离导致13岁的康德行为失常,这在他后来让人捉摸不透的谜一样的生活中时有反映:朋友病了,他不去探视,虽然他也会急切而频繁地询问他们的情况;朋友或熟人去世了,他无动于衷,几乎漠不关心,只说 「事情过去了」,应当「让死者在死者那里安息」;1797年,他在【道德形而上学】中认为智慧的标志是,面对不可避免的死亡时对自己说:「这与我何干?」;他平时多愁善感,想过自杀,但由于道德的理性化得以幸免;他防止任何悲伤,因为他会想起「不可遏制的丧母之痛,而康德恰恰要避免这一点」。最后,应该记住,「批判的理性主义者康德拯救了不朽这种理性的必要观念,从而得以将万能的自我与客体融为一体」。

这种以心理分析为取向的对已故母亲的想象既不能证实,也不能否认,因此可以不作严肃的讨论。但是,引人注目的最后两个问题值得思考:康德的不朽的理性观念是怎么回事?他随口说出的「事情过去了」又是怎么回事?

我去世以后,我身上会发生什么事情呢?康德问道,我们能确切地知道「人死以后的状态吗,他的物质消失在哪里?」在回答这个问题时,人的想象力似乎是无限的。最简单的回答是「他们的尸体将会慢慢地分解」,许多人可能难以接受这一点。相反,人们可以相信一切可能的东西:从肉体复活,经过神灵作祟,直到灵魂再生,从灵魂幸福地升天到下地狱,进油锅。正如1795年1月23日赛米尔·科伦布施医生告诉康德的,他对死者肉体复活这种观念很欣赏,耄耋老人康德虽然对这种观念不太理解:「谁都非常热爱自己的身体,因此,到它能离开的时候,他也想永远拖着它。」但灵魂是怎么回事呢?1794年10月,70岁的康德在对国王陛下的指控进行辩护时,第一次提到自己的死亡,并幽默地表述了这样的想法:「很可能」他不久就要作为「心灵倾诉者向世界法官」汇报自己的生活和思想了。那么,他相信人死后的生活吗?早在30年前,即1766年,康德在分析曾经梦见自己进入死者的王国,然后再生的视灵者斯威登伯格时,就指出,行善的生活使人希望在「另一个未来世界」得到回报。在【纯粹理性批判】的最后一章中,他一方面探讨了「我能希望什么?」这个存在的关键问题,另一方面论述了康德心目中的人的存在的最高目的—灵魂不朽的观念。而在【实践理性批判】的结尾,他将「道德法则在我心中」定位于具有「真正无限性」的概念世界。

但是,在所有这些场合,康德只是将「灵魂不朽」当做一个比喻,形容道德人格提升和思考的超时间、超感觉的方面。它是表达一种希望。它不说明任何东西,只是从伦理学的角度暗示某种东西。它只有作为道德方面的一个观念才是可以设想的;相反,在理论上可认识的领域,它不起任何作用,即使假设也不行,因为假设至少必须以逻辑上可设想的事实证明为基础。人的灵魂是否真的是不朽的,是否真的存在另外一个未来世界,这在原则上说既不能证明,也不能否认。我们恐怕永远也无法知道这一点,因为这超出了任何只能在生活中,在这一个此岸世界才能积累的可能的经验的界限。「我们死后将会是什么样子,将能做什么,这是我们绝对无法知道的。」严格地说,想到躯体与灵魂相分离这一点,也只是实践哲学的想象,这无论在理论上,还是在经验上都无法加以论证。因为要加以论证,就必须敢于进行矛盾的尝试:「在人活着的时候就将灵魂移出躯体,这种尝试差不多类似于闭着眼睛照镜子,问他想干什么,他回答说,我只是想知道,我睡觉的时候是什么样子。」

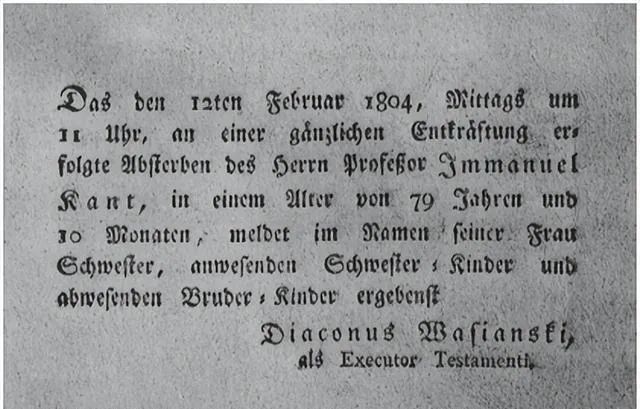

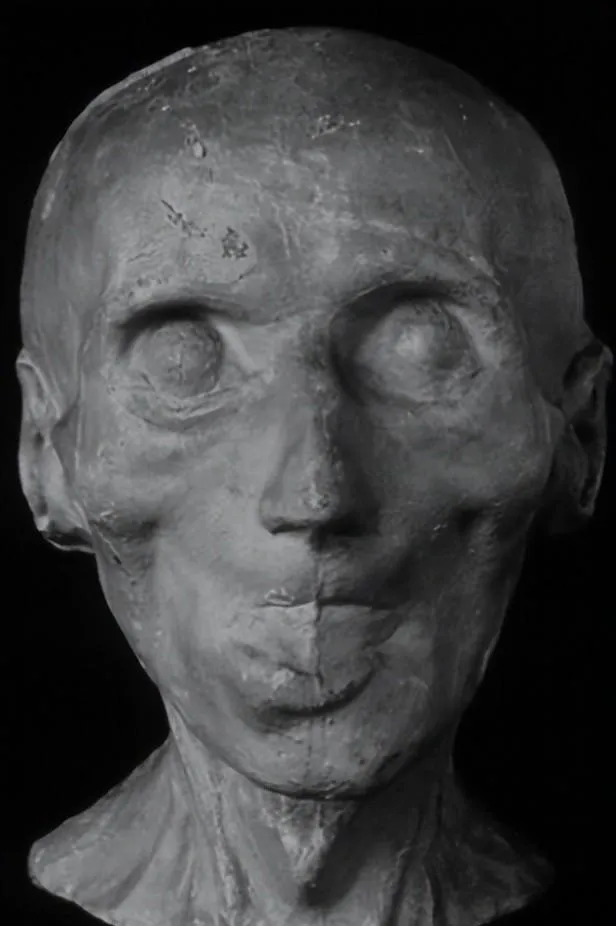

康德的死亡证明以及雕刻者作为模型使用的康德石膏面模

1803年6月2日,康德在最后一次谈话中,还强调了这种苏格拉底式的不知道。当时他对哈塞抱怨说:「我不会活太久了,我一天不如一天了。」哈塞问他,到底对未来有什么期望,过了一段时间,康德回答说:「没有确定的东西。」不久前,康德也作过类似的回答:「对那种状态我一无所知。」在这方面,他与雅赫曼的一次私密谈话也很能说明康德的态度。康德将一个强大的天使的建议当做思想试验:要么永远活下去,要么随着生命的结束而彻底终止存在。一个理性的人在深思熟虑后会作出怎样的决定?康德自己认为,「如果决定选择一种完全未知但却永远持续的状态,并且随意将自己交给一种不确定的命运,而不管你对所作出的选择多么后悔,不管你对无休无止的千篇一律感到多么厌倦,不管你多么渴望变化,这种命运仍然还是不容改变的、永恒的,这将是极其冒险的」。

在这个论证中,值得注意的不仅是这种意识到的不知道。他对「变化」的暗示同样也表明了他的特点,相比永恒生命的无休无止的千篇一律或者一直持续的灵魂安宁而言,这种变化更重要,更令人兴奋。正如瓦西安斯基所说的,康德将生活完全视为「不断的变化」,他觉得,患病和治愈过程也属于这种变化。正因为如此,他的朋友病了,他会急切而频繁地询问他们的情况。他感兴趣的是生命的动力。相反,他对死亡却保持着极为无所谓的态度。生命力的完全丧失对他来说就是退出时间流程的僵化状态。死去对他来说是一种持续不断、不容改变的过程,「关于这种过程,一个消息就足够了,用不着其他任何消息,何况那时也许什么也不容改变了」。

如果说康德满足于那个「事情过去了」的说法,那么这也不能表明他的压抑或对自己无能为力感到的忧伤。特别是他最好的朋友约瑟夫·格林于1786年的逝世对他触动很大,10年后希波尔的逝世也是如此。「事情过去了」是从反面肯定生命,这种对死亡表示肯定的观点认为死亡是一个无所谓的现象,同时也表明了一个哲学家的基本立场,康德认为这种立场是古代斯多亚派为他设想的「智者的一种崇高观念」。康德觉得自己与他们很亲近,塞涅卡和爱比克泰德的作品是康德一生最喜欢的读物。他甚至将斯多亚派的生活方式引入自己的饮食计划,因为斯多亚主义作为德行学不仅属于实践哲学,而且作为哲学「治疗学」,作为人「通过自己制定的基本原理而支配自己的感性情感」的力量,即理性的力量属于实践哲学。

但是,不仅这种靠营养增强生命力的自我控制行为是斯多亚主义,随时准备死亡(meditare mortem),平静而镇定地知道自己一定会死,也是斯多亚主义。康德临终时对朋友们说:「先生们,我不怕死亡,我知道自己一定会死」。一听这话就能使人想起塞涅卡对卢奇利乌斯所说的话:「谁已经学会死亡,谁就忘了自己是奴隶。」

1803年10月8日,康德一生中第一次患重病。中风发作,突然摔倒在地,像当年他父亲一样。这样一来,正如瓦西安斯基所说,就为「他的肉体的分解」埋下了种子。他虽然得以康复,但这次发作耗尽了他的体力,击垮了康德的生活意志。不久,他连自己的名字也写不了,眼睛几乎失明,耳朵几乎失聪,接着,就连周围的人也不认识了。他平静而且温和,身体瘦得皮包骨头。1804年2月,他看起来就像死人一样,躺在床上,没有意识。

2月12日的晚上,他是在时而昏迷、时而清醒的状态下度过的。瓦西安斯基留在房间内。1点钟的时候,康德示意口渴。瓦西安斯基给他调制了一杯酒和水加糖的混合饮料,这似乎使他恢复了一点体力。他也许觉得味道很好,也许解渴了,也许想到了自己的生和死。他费力地说:「这很好」,虽然听不清,但可以理解。凌晨4点左右,他使自己仰躺,呈笔直的平常的睡姿,他再也不会改变这个姿势了。瓦西安斯基站在他的床前。上午,他的表情变了。他的眼睛是睁着的,呆滞而无光,脸色死白。他的手脚没有一点热气,最终停止了呼吸。脉搏还跳动了几秒钟,然后就没有生命体征了。此时是11点。刚进房间的医生在经过彻底检查后确认「他确实已经死亡」。

本文选自【康德的世界】