五台山佛光寺,距今一千一百多年的唐代木结构建筑,第一批全国重点文物保护单位。视觉中国

钱文忠最近又去了山西省五台山。

每次他都会去看看佛光寺和南禅寺。以往他都没遇到什么人,这次他碰到很多游客,一聊,得知他们是专门过来参观这两座寺庙的,都知道这是唐代的木构建筑。

佛光寺曾经长期被大众遗忘。梁思成和林徽因看敦煌壁画【五台山图】时发现,画上有一座寺庙,美轮美奂,注明叫佛光寺。他们根据这幅图去山西,成功找到了佛光寺。

钱文忠长期研究佛教史,他相信因缘,比如佛光寺与梁、林两位先生彼此等待,最终成功「发现」彼此。钱文忠记得,佛光寺中有位女功德主叫「宁公遇」,他有时会想,将这个名字理解成「宁愿你遇见」也未尝不可。

钱文忠曾坦言自己「对那种稀奇古怪、离自己特别遥远的东西,一直有一种特别的兴趣」,这从他的研究经历中也可窥见一二。钱文忠现为复旦大学历史学系教授,毕业于北京大学梵文巴利文专业,师从季羡林,长期深耕于梵文、佛教史等研究领域,通晓包括古藏语、古伊朗语在内的十几种语言,曾被季羡林评价为他「五十年教学生涯遇到过的最具语言天才的人」。

对于梵文的学习,钱文忠称自己是受到某位高中老师的影响。那位老师无意间提过,当下很少有年轻人愿意学梵文,更少有人去研究,因为这门学问比较枯燥,也难以谋生。钱文忠一听,便给时任北京大学副校长的季羡林写了一封信,问他是否还招收学梵文的学生,如果招的话,自己想去考。

这封信或许起到了某些作用,至少能让季羡林确信,当时还有年轻人愿意学习梵文。他决定第二次招收梵文巴利文专业的本科生,距第一次已过去24年。钱学忠凭借优异的高考成绩,顺利成为当年招收的八名学生中的一位,并且是唯一一位坚持至今的研究者。

但钱文忠并非那种只会埋头苦干的「老学究」,相反,他乐意展现自己,也乐意与人分享和交流。2007年,他登上【百家讲坛】的舞台,开讲【玄奘西游记】,深厚的学识和幽默的口才迅速为他揽获许多观众的心。两年后,他开讲【三字经】,创下该栏目近一年来的收视率新高。

近期,钱学忠打算重讲【玄奘西游记】,这距离他第一次开讲已经过去十七年,他的心境与看法都有所变化。当年他强调「有依据、有出典」,讲述时没太敢加入自己的一些想法,如今,他希望能通过重讲这段故事来做一些新的拓展。

在他看来,普及文化、做传播和当一名学者是不冲突的。「如果我们把传统文化比喻成一方好药,来治疗现代人的浮躁和精神上的缺失,那我们顶多是个药引子,药引子单独拿出来啥都不是……我认为作为学者要做好药物本身,而作为普及工作者要做好药引子。」他说。

钱文忠。受访者供图

三座半唐代寺庙留下了什么

南方周末: 佛光寺是现存最久远的唐代的木结构建筑吗?现在还有几座这么久远的?

钱文忠: 一般说来是三座半。佛光寺并不是最老的,最老的是南禅寺,比佛光寺还要早大几十年。若论现存寺庙的等级、规制之高,佛光寺第一。(唐代木结构建筑)还有一座是广仁王庙,在山西芮城,另外还有半座也在五台山(编者注:亦有说法在河北或敦煌)。

南方周末: 南禅寺是什么样的?

钱文忠: 南禅寺这个寺庙,才三开间,古代是两根柱子之间叫一个开间。三开间就好比今天的农村房子,中间是厅堂,旁边是两个厢房,很小。现在里面还供满唐代塑像。也保存了很多功德碑,当然这些都不是唐代的,有明代的、清代的,大家捐钱,历代都在维护这个寺庙。

去南禅寺途中,路边是郭氏宗祠。这里的村庄是郭姓的聚居地,旁边还有个村庄是姚姓的聚居地。南禅寺虽然很小,但是它反映了中国过去的乡村社会情况:第一它有经济实力来维持这个寺庙,那么久了一直供养着。第二它有一个文化共同体的意识,在村民心目中南禅寺是他们两姓人共有的,他们有一个共同的文化寄托,当然也有一个共同的文化担当,所以大家有能力的会捐钱。我能够想象,没有能力捐钱的人可能就出工,都要出力维护这个寺庙。所以,它是一个活生生的非常温暖的中国传统乡村的文化作品,一直穿越到现在。

南方周末: 我看你发现了「姚明」和「郭广昌」?

钱文忠: 这个很有意思,发出来以后大家也比较关注。起码十多年以前,我给自己定了一个功课,就是希望一个一个县,一个一个乡,去走山西,去寻找遗落在乡村生活中的古代建筑和古代遗迹。我当时也找到过很多。

多年前,我经过一个寺庙,其实就是南禅寺,当年这个寺庙没有人。我进去就看到一块碑,看到了姚明先生和郭广昌先生的名字。我知道这是古人的名字,但是实在是没那么巧的。

后来很多朋友讲,下次我们去五台山也去看看,但是我想不起来是哪里。这次我到南禅寺,并没有想到还会撞见这块碑,一看,这两个名字就在上头。

南方周末: 就建筑而言,我看建筑学的讲解,说明清以来那个斗拱已经是假的,是装饰性的,唐代的斗拱是真的起作用的?

钱文忠: 是,我想这个有很多原因,因为现在留下来的唐代建筑实在太少了,我们很难去猜想唐代木建构能有多大。

但实际在山西还存有大量金代和辽代建筑。比如应县木塔是辽代的,这个木塔多高多雄伟;包括朔州的崇福寺是金大定九年的,公元1169年,那个大殿的规模多大,今天还是能看到,大同华严寺也一样。宋承唐制,通过这些遥想,也许可以想象唐代的气度有多恢弘。

佛光寺肯定不是唐代木建构建筑里规制最高和最大的,有代表性的恐怕在几次毁佛的时候或者在战火当中就给毁了。遗留下来的很大程度上就是因为它偏,并且在当时可能相对不那么重要。

南方周末: 原来我们对古典文化的记忆基本是文献式的,这种图像式的、实物式的,能够带给我们巨大的震撼?

钱文忠: 是。我们历来的传统是读书,读书是读平面的文字,要凭想象。今天我们有条件去领略「生态」,就是说有些东西是活在那里的,和人的生活结合在一起,我把这种情况称作一个生态。如果读一些书,了解书本上的一些平面或者文字的文化,再带着它进入生态文化当中,对中国传统的认知会有一种升华的作用。五台山就是一个很好的例子。

当然全国各地也有很多这样的。山西则因为地面文物太多了,保存得太好了,原汁原味的程度相对都很高,所以就会有很多感受。比如在晋城有一座青莲寺,过去有一个说法,叫「先有青莲后有少林」。甚至还有一种说法,叫「文青莲武少林」,少林寺今天鼎鼎大名,香火之旺举世瞩目,但是青莲寺就有点被人忘了。

我当时去的时候,里面还保留着隋代的塑像,保留着讲堂的规则。它的附属建筑是两层,太有意思了——第二层有一根石头柱子,上面刻着宋代的纪年,下面一层却是明代修的。说明它原来是宋代的建筑,发现不够高,可能把它拆了,明代在底下修一个,同时把宋的建筑组装在上面。

「大国学」视野下

20世纪初,林徽因在五台山佛光寺观赏唐代彩塑。视觉中国

南方周末: 佛教在正法时代是没有像的,进入像法时代就大量地图像化?

钱文忠: 对,其实佛像本身的出现,在某种程度上是中外文化交流和开放时代非常好的一个象征。佛像以今天这样的人像类型出现,其实是从犍陀罗开始的,犍陀罗是深受希腊文化影响的。

我们很难想象遥远的希腊跟中国的佛像文化有什么关系,那是随着亚历山大东征等等,西方的文化传到了东亚地区,进入像法时代,出现了像,然后佛像慢慢传遍了东亚文化圈。

南方周末: 文化背后基因的流动有一个公理吗?互相交错形成的那个东西,会更加丰富?

钱文忠: 一定有一个,它当然也可以有很多。比如中国历史上曾经有过祆教。山西介休就保存着祆神楼,现在认为是创建于北宋的建筑。今天去看一点都不违和,又会觉得它跟传统的道教建筑、佛教建筑,总有那么一点不一样。

山西遍地是这样的宝贝,包括张壁古堡。它是一个古代的坞堡建筑,具象地保存了丰富的历史文化信息。陈寅恪先生当年发表过关于桃花源的非常精彩的论断,他认为桃花源是北方的坞壁或坞堡:在战乱时代,大家结寨成堡,自保,躲避战乱,这就变成一个桃花源。张壁古堡就是一个坞壁,夯土墙依然在,寨门、坊巷门、各种战争年代设的箭孔等都在。

张壁古堡里面还有一个庙,叫可汗庙。很可能这就是不同民族文化的堆叠。到底哪个可汗呢?恐怕说不清楚。在张壁古堡里面还有两通元代的琉璃碑,色彩新鲜,保存得很好。我愿意把它称作为生态,因为张壁古堡里面现在人们还在生活着。

南方周末: 玄奘和尚西行,沿路有些国家是拜火教?

钱文忠: 有一些,拜火教跟中国后来的明教有关系,甚至有人认为,【水浒传】里面的方腊很有可能就是拜火教的。千万不要低估我们文化的包容性,一个伟大的文明一定有伟大的包容性。

季羡林先生晚年有过一段重要论断,他提倡「大国学」。当时很多人不太理解,难道还有「小国学」吗?季先生的意思是,今天讲国学,一定要记住这里面起码要包括56个民族的文化传统,比如说彝族的天文学成就,维吾尔族的音乐成就,藏族的宗教文化成就等等,汉族只不过是56个民族之一。有些人现在讲国学好像就是汉族的学问,里面好像还主要是讲四书五经,孔孟里面主要讲朱熹一脉,把自己弄的很窄,其实历史上不是这样的。

第二,还应该包括在漫长历史时期,中华民族向其他民族文化学习以及和其他民族文化交流的结果。所以季羡林先生讲「大国学」。我觉得很多保留到今天的文化古迹,包括古建筑,就是很好的例证。

南方周末: 拜火教实际上进入得很深?

钱文忠: 很深。像摩尼教,福建都有摩尼草庵;像明教,宁波古代就叫明州。我专门去过开封,寻找犹太教的遗迹。教经胡同还在,过去就有犹太民族,最晚从宋代开始,他们就在那儿定居,形成一个社区。

最近我有一点不安,在一个开放的年代,我们确实会遭遇一些问题和挑战,但是我们的心态不能狭隘,应该比古人的心态更开阔一点。比如我们现在经常讲宋韵,非常好。宋代之美,宋画之美,当然也很了不起。但是千万不要忘了,南宋并没有占据大半个中国。辽、金也是中国文化史上重要的组成部分,南宋只是在南边这么一个偏安一隅的王朝。

南方周末: 你怎么看待余世存先生将【金刚经】作为国学的一部分?

钱文忠: 这个完全对的。我曾经说过,如果我们今天突然立个规定,说把汉语当中的外来词摘掉,那么可能谁都没法开口说话。过去释读【金刚经】,更多是把它看成一部印度传来的佛教经典,而世存兄是把它放在中国文脉的脉络里来释读的,所以他讲【金刚经】我们就觉得特别亲切。

南方周末: 如果把我们的视点放在高空来看人类世界,文化的演化交流是怎样的图景?

钱文忠: 非常神奇,古人之间文化交流之频繁、深入远超我们想象。季先生在晚年写了一部厚厚的【糖史】,研究糖的历史。开始我们讲佛光寺是因为敦煌的一幅壁画引起的,【糖史】就是一张敦煌残卷引起的。

这张残卷上面讲的是制煞割令法。梵文的煞割令就是后来英文的sugar,德文的Zucker,就是糖。然后季先生去研究,发现太有意思了,中国古代似乎没有用甘蔗做糖的传统,这还是唐太宗派人到摩揭陀学回来的,留下了这么一个制作蔗糖的方法。像这种例子在历史上非常非常多。

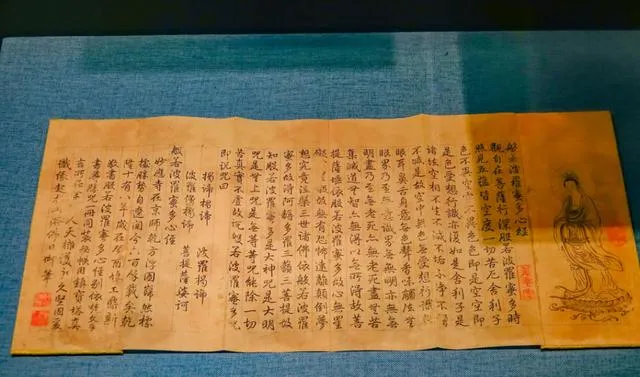

【心经】九问

乾隆皇帝手书【般若波罗蜜多心经】。视觉中国

南方周末: 【心经】跟玄奘有莫大关系,包括他在西行中遇到灾难时会靠念【心经】度过?

钱文忠: 这个在【大唐西域记】【三藏法师传】里面都有明确的记载。【心经】在中国的普及程度恐怕不亚于四书五经。能背四书五经的基本是识字的,但不识字的人有大量会背【心经】。

【心经】在历史上有很多译本。南京的金陵刻金处有线装木刻本的【般若心经七译】,是把七个译本放在一起的。玄奘这个译本一度是最流行的——玄奘大师当然是非常伟大的翻译家,是佛经新译的代表人物。

有意思的是,中国后来流行的佛典大多是鸠摩罗什译本,大概是因为玄奘比较学院派,翻译时经常考虑到梵文佛经的句法结构和语法结构,他把「信」看得特别重。

从历史记载上来看,玄奘大师跟【心经】的因缘是很特别的。据说,他第一次接触【心经】是在四川。玄奘大师到那边游学,正好碰到一个病人,浑身长满疮。玄奘大师有慈悲心,就救助他。那个病人说,我无以为报,就传部经给你,这就传了【心经】。

古人的传法是口口相传,我念一句「观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄」,你跟着念一句。玄奘大师对这部经当然是熟诵的,在西行路上,只要碰到挑战,他都默诵【心经】。

南方周末: 有比鸠摩罗什译本更早的吗?

钱文忠: 有。现在有学者研究,发现【心经】里还有很多谜,有几个问题和观点也提出来了。一个观点是,【心经】来自【大般若经】。【大般若经】太大了,一般人没法读,所以出现了一个高手,把里面的精华浓缩成了260多个字传下来。我们发现,在【大般若经】里面确实有和【心经】非常对应的句子。

另外一个问题也出来了,现在【心经】有梵文本,这个梵文本跟玄奘大师的译本严格对应,但是这个梵文本的来历都说不清楚。后来有学者提出很有趣的见解,当然这个论证的过程太复杂了。

南方周末: 是美国的女学者?

钱文忠: 中文名字叫那体慧(Jan Nattier)。她提出,可能是玄奘大师把他从四川听到的本子译成了梵文。

玄奘大师把中文的东西翻译成梵文,历史上是有记载的,比如【道德经】。那个时候印度,包括中亚,跟唐代的来往是很密切的。历史上有一个人叫王玄策,是唐代的使臣,出使印度,碰到打仗。他动用了吐蕃和尼婆罗的兵,把国王抓到长安来。历史记载,印度国王请求唐太宗,将【道德经】赐给印度——唐代的第一宗教按官方来说是道教。有明确记载,玄奘大师把【道德经】翻成梵文了,只不过今天找不到了。

我认为玄奘大师背熟了【心经】,一路西行,凭着【心经】支撑,度过了很多危难。他到了印度一看并没有梵文本,估计他自己译一个的可能性也是有的。

南方周末: 其他佛经都是「佛说」,佛陀说话,【心经】是观音说的经?

钱文忠: 这个不一定,所有的佛经起首都是「如是我闻」,「如是我闻」就是我是这么听到的。佛经一半的体例都是这样一个故事套一个故事,像俄罗斯套娃一样,这是印度的一个叙述模式。

南方周末: 【心经】里面几个扼要的名相,比如「五蕴皆空」的「五蕴」,很多学者说法不一样,金庸认为这个色蕴的「色」指的是肉体,不是物质,你怎么看待?

钱文忠: 这个有争论,这个词在梵文里面就是ru^pa-skandha,像金庸先生这种完全把它解释成肉体的说法,梵文的意思不一定。

南方周末: 以你的理解,【心经】里的「受想行识」是什么意思?

钱文忠: 在我看来,它们是一个互动的关联系统,简略说起来,「受」是你对外界的感受。「想」是你自己的一个思维活动。「行」是你各种各样的反应和举动。「识」就是导致前面所有那些事情的意识种子,但同时每个都自成系统。

南方周末: 五蕴之后说的「空」,又该怎么理解?

钱文忠: 这个最麻烦了。这个「空」是没法定义的一个东西,它不是「没有」,肯定也不是「有」,「空」也分了很多种。

南方周末: 令人好奇的是,佛陀的表述中为什么使用了那么多交错的概念?

钱文忠: 我觉得还是开放性的。当时佛陀在讲法的时候并没有那么明确的界定。佛陀最后的遗言都有这个,就是不要执著,以「法」为导师,当然这个「法」是指「正法」,他有很多相关的比喻。像「空」这个字,怎么去严格地描述它?是很难的。后来把这个解释成「妙有」,又有解释成「真空」,解释成各种各样的都有。

南方周末: 佛经本身是很复杂的,梵文被译成古汉语,古汉语又借用了一些概念,所以我们领会它的时候障碍层层?

钱文忠: 我觉得最早佛教传进来用格义的方法,是因为没办法,只能用我们熟悉的去理解。比如「涅槃」最早是用「无为」来译,「僧人」最早译的是「道人」,「法」最早用「道」来译,这是格义。

其实我想,任何去阅读外民族经典的过程都是一个格义的过程。实际上,你只能努力去接近它,并且只能带着自己固有的一些印象去解释它,领会它。比如我们看两汉时期的很多佛经,就是格义年代的,会觉得读起来挺顺。但是真要读到唐代的译本,比如玄奘大师的【唯识论】,就会觉得很难懂;真要读到宋代的一些译本,会觉得更难懂。

就是说,慢慢随着历史的演变,大家追寻佛经本意的努力越来越大,读起来反而会更难。就中国来讲,民间流传的阅读佛经的方法一直是格义的方法。

南方周末: 基督教的经典在不同年代都有治学非常精深的学者去重译,这个工作佛经没有人来做吗?

钱文忠: 似乎没有像西方宗教的组织那么严密,意识那么明确。但是,佛经一直有很多重译,像【心经】就有很多译本。不过佛经的新译数量少,规模小,和过去没有办法比了。

再说玄奘

2023年10月,西安的玄奘塑像与其身后的大雁塔。一千多年前,玄奘从这座古都出发,踏上西游旅程。视觉中国

南方周末: 玄奘大师认为「观世音」是误译,这个说法对吗?

钱文忠: 玄奘大师明确讲这是「讹也」,他认为翻错了。这个有很多说法。民间「观世音」为什么变成「观音」,有人说是因为避李世民的讳,所以把「世」拿掉了。玄奘法师说应该叫「观自在」。

从梵文的语法来看,我理解玄奘大师的想法。翻成「观世音」的话,可能是把里面的一个联声处的元音读错了。玄奘大师的梵文是非常好的,他在那烂陀寺留学时间太长了,而且他能讲课,能参加辩论。

「观世音」这个词到现在也是一个有争议的话题。曾经有一段时间我们都认为玄奘大师的说法是对的。当然玄奘大师有很多不「允当」,包括对印度的国名说不清楚。前一段时间媒体报道印度准备改国名,叫「婆罗多」。其实在古代印度历史上,印度没有统一过,也不会有一个统一的国名。

印度在历史上称自己为「神圣的土地」,称自己为「婆罗多的土地」,印度现在改国名就开始用这一类的词。玄奘起初用「天竺」之类的词,最早去的时候没有用「印度」,但「印度」这两个字是玄奘第一个用的,用到现在就变成我们指称南亚大陆这个国家的国名了。

过去中国把印度翻译成「天竺」,但是这两个字到底怎么念,有点麻烦,不一定照念天竺的。比如说翻译成「身毒」,这两个字怎么念也不一定,比如「身」要读成「捐」或者「元」。反正玄奘知道那边有一个国家,大致叫这么一个音。

记载当中是有痕迹的。玄奘在中亚一个地方碰到了一个突厥的可汗,叫叶护可汗。叶护可汗问他,你要到哪儿去。玄奘说,我要到南边的一个地方去。叶护可汗跟他说,那个地方太热,法师容颜至彼或被消融也。民间说玄奘大师长得又白又嫩,恐怕有来历。

叶护可汗讲那个地方叫印特伽。玄奘大师到印度后发现,并没有这样一个能对等的国名。玄奘大师就说,月亮在梵文里面叫印度。他说印度太热了,大概人人都喜欢月亮升起,比较清凉。「语其所美」,说用月亮来表达它的美,于是他就把这个地区或国度称为印度了。

南方周末: 这个命名除了我们汉字中文使用,西方国家使用吗?

钱文忠: 西方的来源跟它不一样,西方对印度称谓的来源是印度河,后来变成了India。玄奘这个来源不是这儿来的,因为他明确说「印度,唐言月」,这是他说的,他没有说印度是那条河。

南方周末: 玄奘大师真的有那么高深的学问和语言天赋,可以把印度的高僧都辩倒吗?

钱文忠: 从记载来看就是这样。我们现在没有资料去反证。金克木先生可以作为一个例子。金先生在印度是跟婆罗门学梵文的,所以金先生的梵文用来辩经应该是完全没有问题的,他的梵文非常流利,他的路数不太像一个西方的语言学家那样,主要把梵文作为一个古代语言去研究,他是另外一个传统。

印度本土没有保留下关于玄奘大师的记载。现在反而倒过来,关于印度的记载要从玄奘大师留下的记载当中看,因此我们没有理由去驳斥这个说法,说玄奘大师没有这个能力。当然还有其他证据,玄奘大师回国之后,回到长安开始译经,同时说法。当时有很多外国留学生是他的弟子,其中就有印度弟子东行求法,到长安跟玄奘大师学。应该说,玄奘大师佛学的修为,包括他掌握梵文的熟练程度是没有问题的。

南方周末: 玄奘大师去求法,求来的是非常丰富的佛法,但是他译的这套系统又没有传承下来。这是一个悖论?

钱文忠: 一般说法是传了一世就没有了,说的就是他的法相唯识学派,或者叫瑜伽行派,因为这个太印度化了,掰扯道理掰扯得太厉害了,超过大部分人的容忍程度,就没有传下来。

南方周末: 佛教系统一方面大众接受度很高,但是对佛教义本身大家又望而却步,你会这样觉得吗?

钱文忠: 对,这个没办法,因为它到后来的这种思辨的复杂程度,包括前面讲的名相系统,包括编序的系统,排列的系统,都不一样。其实玄奘去的时候,印度的佛教已经走下坡路了。作为来源断掉以后,慢慢地,我们就独立发展出自己的东西了。

南方周末特约撰稿 向阳 南方周末记者 翁榕榕

责编 刘悠翔