这个系列已经很久没有写了,对老家的回忆随着时光的推移会越来越强烈。感觉要写的太多,却一时不知从哪里下笔了。

这两天看到有人在为莫大作家的一番演讲争得不亦乐乎,我也看到了那个演讲的视频。演讲中对他们山东老家有一段描述,说他们十五岁了还没有衣服穿,光着屁股去上学,结果把师笵毕业的女老师吓哭了。有的人说他在撒谎,当年根本不可能有这样的事,有的人说他说的是事实,当年就是这样。

我不能确认他对他老家(山东高密)的描述是真是假,但我对我的老家还是有点记忆的。前一篇我讲了老家的吃,今天就来说说我在老家时的穿。

我是1971年左右从四川油田回到老家的,刚回去的时候当然穿的是带回去的衣服。后来我祖母就开始给我和弟弟做衣服和鞋子穿了。

先说鞋,印象最深的是村里的女人们几乎都会纳鞋底,我们常常可以看到村里的女人们三五成群聚在一起,一边谝闲传,一边纳鞋底。做鞋底时的步骤大概是这样,先找来很多不用的布料,再找来鞋样。鞋样是分大人小孩的,就是纸剪出的鞋底的轮廓。用纸复制一个鞋样(原始的鞋样会妥善保存起来以后再用)然后把第一层布料按鞋样剪出外形,在上面涂一层浆糊把第二层布料粘上去,布料有可能很细碎,每一层都可能是很多块布料拼出来的。粘的时候不用粘得很结实,也不用拘泥于鞋样的形状。勤快和手巧的人会多用些布,鞋底沾得厚一些结实一些。厚度足够之后,用剪刀按照鞋样的轮廓修剪好,这就是鞋底的雏形了。在这个雏形的两边会用整块质地稍好一些的布料覆盖上,然后开始纳鞋底。

纳好的鞋底

纳鞋底绝对是个力气活,成人的鞋底多层的布料加上浆糊一般有一厘米左右,小孩的鞋底略薄一些。用针是绝扎不透的,女人的都是用粗针穿上粗线(你要把那线叫作细绳也可以,我印象里线径大约有两三毫米),先用锥子在鞋底上扎一个眼,再用针把钱带过去,并用力拉紧。每一针都要如此。你可以想象一只鞋底上百个针眼都要这样操作的繁复状况。女人也有拿鞋底的作工来比较的,手巧勤快的纳出的鞋底针脚细密整齐,鞋底结实耐穿;懒惰粗心的女人纳出的鞋底针脚粗疏随意,鞋底松垮易坏。因为整只鞋底基本上一线到底,在穿线时,女人们要连续把很长的线拉过去,拉线时发出的哧哧声,至今我还感觉就在耳边。

锥子

鞋底纳好以后,就是鞋面,那也是有纸样的。通常是用两层到三层布按鞋面的样子剪好,再和鞋底缝和,缝和的过程叫绱鞋。

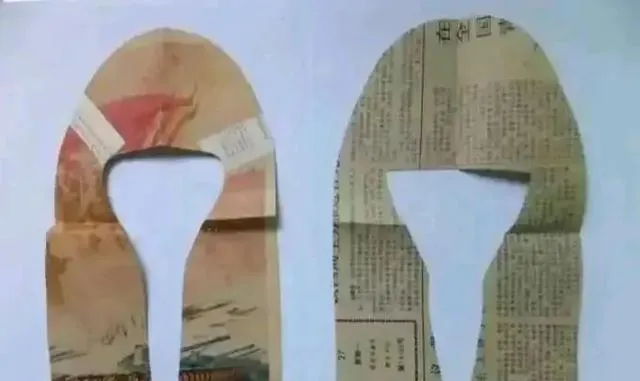

鞋面纸样

家乡的布鞋鞋面男孩的多数是黑色,女孩的颜色和样式会不一样,她们的会有鞋襻。布鞋穿起来很舒服,如果鞋底做工扎实,穿很长时间也不会坏。

更小的幼儿穿的鞋子就更漂亮一些,我就亲眼看到我奶奶做的小老虎鞋(下面有图),老虎鞋除了前面做成小老虎的样子,鞋帮上还应该绣上图案,我记得比较清楚的是绣一颗小葱的图案。这个寓意应该很清楚,当然是期望小孩聪明伶俐的意思。

男式布鞋

女孩的花布鞋

小小孩的老虎鞋

在陕西老家,除了布鞋,夏天我们还穿另一种鞋一麻鞋。

麻鞋的鞋底和布鞋是一样的,不过鞋面是用真正的线绳编织出来的。不知道麻鞋样子的人可以想像一下,当年红军的草鞋鞋底用布料纳出来,鞋面是用线绳编织出来的就可以了。

网上找到的麻鞋图片,这个鞋底已经升级了,防水性更好

当时穿的麻鞋和上面这张图片中的鞋几乎一模一样,不过当时基本没有这种纯白的颜色,尤其是前面那朵绒球。一般都是红或蓝色,编织麻鞋的绳子也一般是有颜色。我离开老家回到油田后,我奶奶还给我做过麻鞋寄过来。上技校时住校,我还带到学校穿过,很多同学没见过我那双带着两朵蓝色绒球的,蓝色细绳编织,手工纳底的鞋子,很是惊讶了一番。

而大人们的麻鞋除了上面这种样子,还有一种看起来更结实的样子:

大人们常穿的另一种麻鞋

大人们穿的这种麻鞋没有前面那朵绒线球,比前而那种显得更结实,干活更方便。记忆中的的鞋和图片中略有不同的是鞋前面那部分,当年老家大人们的鞋是用很多层布做的,很硬很结实(好象有的地方把那部分叫牛鼻子),走起路来那怕踢到石头上都不会伤到脚。这两种麻鞋有一个共同的优点就是轻便透气,吸汗凉爽,穿着舒适。我们这个年纪的很多人当年穿过那种塑料凉鞋,塑料凉鞋不吸汗,小孩子穿久了就是一股汗臭味。而麻鞋没有这个缺点,即使与现在我们常穿的皮凉鞋相比,麻鞋仍旧有一些不可替代的优点。汗脚和穿不惯皮凉鞋的兄弟们完全可以搞一双这鞋来过夏天。

至于身上的衣服,除了极少部分成衣和扯布请裁缝做之外。就是我奶奶给我和弟弟亲手缝制的了。当时我和弟弟跟着奶奶在老家生活,父母在油田工作,家里条件算是比较好的。父母会隔一段时间寄一些衣物回来给我们。但给我留下最深印象的还是奶奶亲手给我的做的衣服。奶奶给我们做衣服是从纺线开始的,我和弟弟还跟着奶奶学过纺线。

我们家阁楼上就放着一架纺车,大概样子是这样的:

纺车

纺线的,要先把棉花搓成一根根棉条,棉条长度大概一只手掌能握住就行。纺车左手边的轴上插上一颗纺锤,纺锤有一个突出的尖端,右手开始转动纺车时,纺锤也跟着转起来。左手把棉条的一端轻轻达在纺锤的尖端上。转动的纺锤就会把棉花绕成一股细线,这时要掌握好力度,左手向把棉条的后拉,一股细细的棉线就源源不绝地从棉条里被抽出并缠绕在纺锤上了。左手上场到最高位置时,又要慢慢回到靠近纺锤的位置,然后再上场。这期间右手的转动不能停,全靠左右手轻重缓急的配合,一根棉条就在这一起一落间变成了纺锤上的棉线。我和弟弟看着奶奶变魔术一样把一堆棉花纺成堆细线,也跃跃欲试,奶奶也手把手教过我们,但毕竟是小孩,又是小男孩,这方面大概终究是不太行。就只记得,我们要么是左手后扬得太快,把线拉断了,要么是左手后拉得太慢,把线纺成个棉圪塔。总之,顾左顾不了右,顾快顾不了慢,除了被奶奶晒笑之外,一事无成[大笑]。

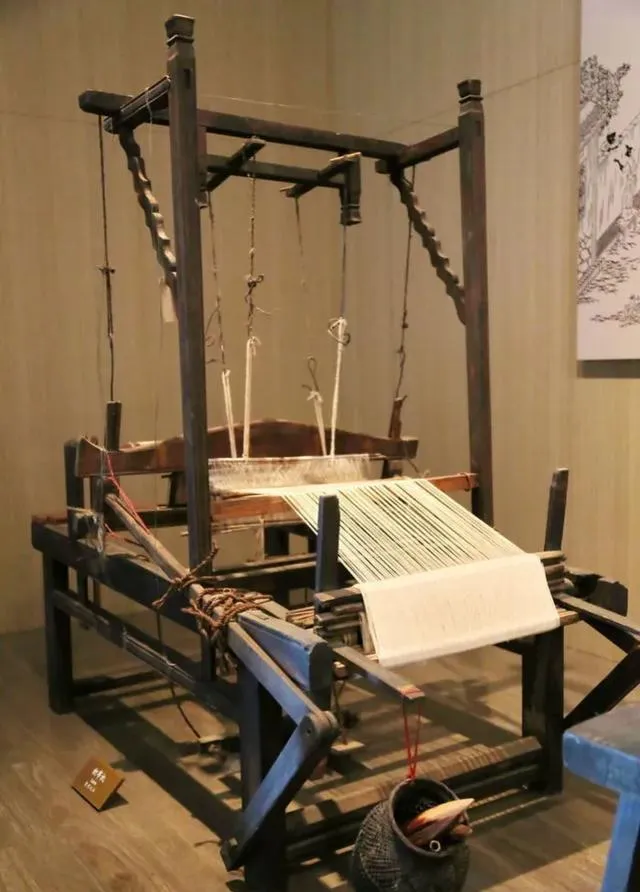

线纺好以后,就要用到织布机了,就是下面这张图的样子:

织布机

我记得我奶奶是先在院子里插了两排竹纤子,然后把线并排绕到纤子上,至于怎么安置到织布机,就想不起来了。

棉线在织布机上先装的是经线,而纬线就要一梭一梭地织进去了。织布机上的经线是两部分,一上一下。织布的时候人坐在织布机上,左右手在经线的两侧,手里有一只梭子,就是下面这张图里的样子:

织布的梭子

梭子里带着一根纬线。开头是这样,梭子由左手扔出,在上下经线之间的空间穿过,右手接住校子,双脚踏下织布机的踏板(踏板是两个,一左一右,一上一下),经线交错一次。一根纬线就被织进去了。右手按住梭子,准备下一个向左扔梭子的动作。空闲的左手在脚踏下踏板的瞬间,扳动横在经线间的一块压紧板把刚刚织进去那根纬线压紧。这一个功作完成后,右手再把梭子扔出来,穿过经线,左手接住。这样一左一右,周而复始地把布织出来。具体一织一匹布要用多了长时间我已经记不得了,但有一点可以确定就是这织布的速度和质量也取决于织布者的协调性和体力。聪明灵巧的人肯定织得又快又好,蠢傻愚笨的肯定是又慢又差了。现在想起来让能熟练操作织布机的人,去开手动挡的汽车肯定没问题。可惜我奶奶虽然坐过汽车,却一生却无缘摸一下方向盘,假设她有这机会,我相信汽车的方向盘油门离合器在她手里一定随心所欲[大笑]。

当然,我和弟弟也上织布机去体检(虽然那时还不流行体验这个词)了一番。结果不是踏板踩快了把梭子卡在了经线中面,就是扔梭子用力过猛把纬线搞断了[黑脸]。

织好的布有纯白色的,奶奶会用染料把布染成蓝色或其它颜色。那的候商店已经有买染料的,我记得是一个小塑料袋,粉状的。把染料到进水里,和布一起在锅里煮。上色后洗干净晾干,棉花到布的整个过程就完成了。

也有一种工序是织布之前就把线染色了,这样织出来的布就有了变化。如果只是经线颜色有变化,织出来的布花色是条纹状;如果同时纬线也有变化,织出来花纹就是格子状。织单色或条纹布,用一支梭子就够了,织格子就要用两是或两只以上的梭子,当然工艺要复杂一些了。

织好的棉布

棉布织好以后就是裁剪和缝纫了,那个过程过于复杂,已经不是当时的我能理解的了。长大后有段时间我也对妈妈的服装裁剪书产生过兴趣,但始终不得其门而入[捂脸]。这里就没法再讲了。

纯棉衣服穿在身上很舒服,但也的两个难以克服,一是缩水严重,二是易皱。我记得我的衣服洗完以后,奶奶有的会用米浆浆一下衣领(不是经常这样做),衣领位置就会挺括些,但是下次一见水,就又会变得软塌塌的了。

当时村里的人们,绝大多数穿的是这种自己织布做的衣服。当然新旧程度就各有千秋了,衣服上打补钉也常见,并不因为衣服上补钉的多少而难为情。而我本人在参加工作之后,也还自己动手补过衣服。

关于穿衣,也有一个难以回首的记忆,现在想起来也感觉有些五味杂陈[可怜][酷拽]!

有一年六一儿童节。小学生嘛,感觉应该穿得隆重一些,早晨上学前我就把从油田回来时带的一件白衬衣和蓝色长裤穿上了。知道的人应该明白这是那时的城市和厂矿的少儿在节日常见的穿着了,节日的时候老师也会提前要求大家尽可能统一一下,但是谁知在农村这穿着竟然出圈了。

我刚一出门,一群看到我的同学和非同学就围着我怪叫起哄,仿佛我是一只怪物一样。去学校的一路上,我简直难堪死了,如果不是怕迟到我会立即回去换掉这身衣服。

到学校后,我这一身上白下蓝的衣服依旧十分扎眼。那些平时关系不错的同学此时也似乎刻意要和我拉开距离,我感觉因为这身衣服被孤立了[可怜]。

开完儿童节的庆祝会后,我去厕所解手,让我万万没有想到的事发生了。

大概在就进厕所之前就有不只一个人在注意和跟踪我,当我走进去刚刚站住时,正对着我的蹲坑一声巨响,一块巨大的土块从厕所后面扔进类池,粪便四溅。我首当其冲,衣服上立即污渍斑斓,我旁也有同学跟着遭了殃。随即听见外面传来一阵哄笑和跑远的脚步声。一种生所未遇的屈辱感瞬间笼罩了我,那时如果我能找到这个扔土块的人,我相信我会宰了他!可当时既没有人敢站出来指认也没有人站出来承认,因为不确定这是不是本班同学干的,我们的班主任老师对这事也只是吼了几句,最终是谁策划和实施了这场恶作剧,至今是谜。我和那几个一同遭殃的同学只能含着眼泪在众人嘲弄的目光中回家重新换衣服。当然,那个六一儿童节留给我们的就只剩难堪和痛苦了。