时光浑然不觉地流逝了。

路过福州南街老糖厂旁边的废弃铁路时,一侧的杂草成片成片枯黄着。它们沐着冬日阳光以荒芜方式享用这片土地并代为宣示权属时,即使一条晨起遛弯的小黄狗想撒尿,也只能在它外围的某一丛杂草旁侧身抬腿进行。狗都钻不进去的地方,可见杂草丛生的浓密与强悍,也可见时光荒芜的粗糙与难缠。

对于老糖厂,熟悉的很熟悉,不熟悉的仍然不熟悉。这是大多数偏远小地方经常面临的两个认知极端:熟悉的会逮住不熟悉的絮絮叨叨说个没完,似乎自家领地发生的故事永远充满传奇、却又不愿轻易让谁知;不熟悉的听着熟悉的絮絮叨叨,依然懵懵懂懂不知所云,似乎别人家的事情永远跟自己没有几毛钱的关系。

老糖厂的辉煌与凋敝与这座城市的一些老旧工厂、居民小区、街巷楼房的命运起伏差不多,先是因为地处城郊而选址盖起了厂房、筒子楼,后是因为市场需求变动出现了种种的不适,进而被淘汰出市场、退出江湖,再后来则是因为进城人口的逐步增加、城市范围的逐年扩张而就地改造、翻建、新建起一幢幢的新楼房、新小区,使片片荒芜废弃的土地华丽转身为城市更新的另一种样子。这是一座城市不可避免的内生发展规律,也是人们逐渐习惯适应的现实图景。

如今,几十年的光景悄然流逝了,老糖厂曾经的物质建筑已经彻彻底底地消失了,取而代之的是幢幢拔地而起的高楼、片片筑墙而居的围城,以及年轻人们日新月异的新潮时髦生活方式。如果没人提及,多数人根本想不起老糖厂,更不知道老糖厂,即便老人们时不时絮叨起一些残存记忆,也架不住后来人逐渐的遗忘与淡漠。或许,这也是大多数偏远小地方经常遭遇的认知消亡尴尬。

老糖厂没了,但穿插其间的废弃铁路还在。

早先,有人提议将这条荒废铁路及其两侧控制范围内的空旷地好好整治一下,借势把这些茂密枯黄的杂草清除了,以让它与四周开发好了的居民小区建筑景观格格相入。毕竟,它是城市的一部分,应该有个与城市相融相合的样子。

想法一出,大伙儿普遍认为好,好些人的眼睛里还冒出了杂草清除后的片片金光。于是,几个人便动手动铲车地挺进空旷地开干了。可铲车的大铲头刚要扎向杂草时,旁边突然冒出几个平时根本见不着、看样子也闲得没事干的陌生人来,他们几个直戮戮地挡到铲车前嚷嚷:干啥呢?干啥呢?车上的人一问,才知道是几个自称管铁路的。看他们的装束,一没工作服,二没专用袖章,一个个穿得臃肿粗糙的,不像是个正经的。

寒暄了几句,挡铲车的几个说,动用这个地方得经上头同意。上头不同意,谁也不能动,就算是长满了草,也不行。几个人围簇来盘旋去,嘟嘟囔囔说了一堆不清不楚的理由,其中最斩钉截铁的答复是「动不成」。

既然「动不成」,那就让荒草继续荒着吧。同时又补了一句:要除这些草,得到远远的大地方找上头说去。一听要去远远的地方要口唤,开铲车的几个人也就作罢了,扭头开着铲车就走了。人车一走,一大堆的荒草幸免于难,继续伸着张牙舞爪的枯黄样子享受阳光、消磨时光、打发余光。听人说这些的时候,才发现这世上看家护院的不仅人可以,狗可以,草也可以。

在人们生活的这座城市里,横穿城市东西的这条铁路已经废弃若干年了。

从曲折穿梭并且锈迹斑斑的铁轨情况看,铁路早已无车运行、报废遗弃了。它的横陈旧迹如同一个庞然大物轰然倒下一般,一经停运,便将一股股说不清的萧条气息缓缓涌了出来,并进而蔓延到人们的生活里、心窝里。

曾经的荣光与辉煌瞬间凝固,曾经锃亮发光的铁轨、绿色流畅的车皮、宽敞开阔的站台、指挥通行的道班、堆货无数的货仓以及铁路两侧林立的民房店铺……统统地凝固成一种不是静止却又是静止的神色。

这份神色里,含有当年大批铁路人接到命令后放下扳手、放下指挥旗、放下手头活计简单收拾行装撤退时的回首凝望;含有铁路沿线人家过了几天听不见火车咔嚓声响、让日子一下子安静下来突然有些不适应的意外和难受;含有一大批铁路货运生意人一下子有了订单却没了火车运输后的茫然与失措;还含有两侧店铺商家生意缓缓萧条冷淡后的无奈与叹息……

火车停了,铁轨锈了,生意淡了,人员少了……一丛丛的杂草趁势疯长,没几年功夫就把曾经穿梭繁忙、烟火漫卷的铁路内外土地重新占领了。

现实就是这样:你不占领的地方,别人就会占领;你不用心的地方,别人就会趁虚而入。用咱这儿的话说,就是「卡缝缝」。对于废弃的铁路,趁虚而入「卡缝缝」的,竟然不是人,而是一丛丛的草!

它们趁人渐行渐远之际,成簇成簇地长、成片成片的扩,一直扩着铁路也没办法控制的地方。

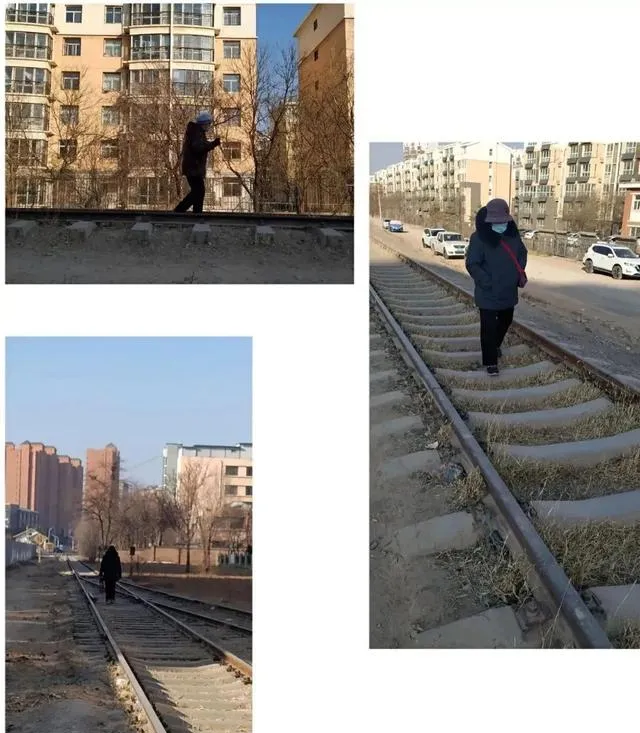

期间,偶有几个留守下来的人开着巡查火车头缓慢行驶在废弃的铁轨上,隔三差五地由西向东溜上一个来回。中间停驻某一街口道班时,有人走下火车头,例行公事地持着把小锤子弯腰敲敲铁轨,再起身抬头看看周围,然后继续登车进行巡查。估计几个留守人来回巡查看到杂草丛生时,也会心生一些感慨,但从肃穆无语的表情看,他们也拿杂草没办法。

已经没火车,也没什么人了,就让野草们长着吧。

在这条狭长而又穿梭于城区之间的废弃铁路之间,人和草俨然是交替争夺土地领地权的主角。

先是人与人争,后是人与草争,再之后是草与空气争。人与人争的时候,城市小的不成样子,依次排列的几个小城区各自为单元,相隔也甚远,顶多是多住了一些人,多盖了一些砖土房子的大村庄而已;铁路呢,也顶多是远远地绕着城市郊外、用一条曲折的铁轨将几个城区由西向东串联起来的铁家伙。

看有关的历史资料,当年修建这条铁路的主要用意是发展铁路货运。从西到东,原本是荒郊野外的本城南郊建成了几个大厂子、大园区,每年都有大批量的原材料、产成品进进出出,建一条铁路即可以新增一些本地区的铁路货运吞量,也可以帮助沿线企业降低货运成本,同时还能带动城市产业发展,扩大社会就业……凡此种种的规划预测充满了向好光明,也让这条货运铁路承担起城市快速发展的特殊意义。

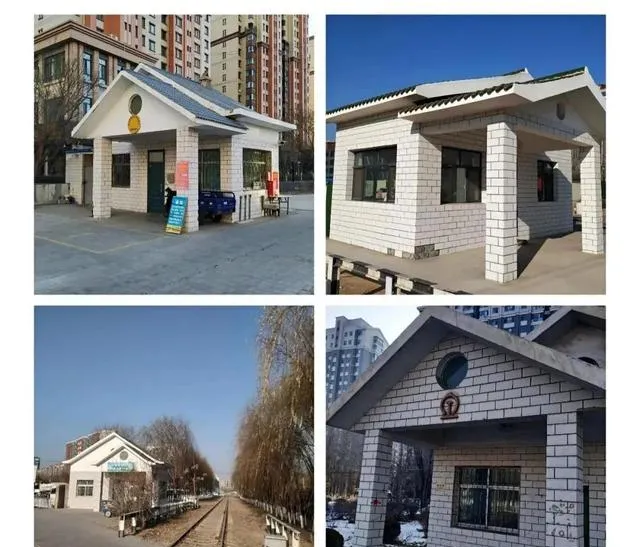

按照规划设计,铁路很快建成并投入使用,一时间成为本城最具标志性意义的重大工程项目。那时候,铺筑的铁轨主要沿城市南郊由西向东延伸,单趟下来约有十几公里的路程。因为荒郊野外,拉运货物的火车可谓畅通无阻,如入无人之境。为便于沿线企业上货下料,铁路部门专门建了几处道班、货场,并在几个路口设置了卡口挡杆,以避免发生行车安全事故。

因为火车通行,不少人追着铁路踪影,沿着铁轨两侧搭起了棚子、建起了房子、开起了店铺,还有一大批的特色饭馆、馒头铺子、歇脚招待所、货运信息部、烟店茶楼之类的也纷纷开张起来。

按照当年的法律规定,铁路两侧的国有土地区域是划定一定范围的,是不允许谁随便侵占的。可铁路牵引的无形东西,远远大于铁路本身。

一听铁路开通了,不少人的脑海里闪现出不同的憧憬,也闪现出不同的梦境。人这个东西很怪,一有憧憬与梦境,就兴奋地挡不住,仿佛脑海里浮现的东西都会变成一堆一堆的好东西。于是人们就四面八方地朝本城扑来,朝铁路扑来。朝铁路扑来的人管不了那么多,纷纷在铁路两侧圈地皮、搭临建、搞经营,让本来偏远的城市南郊变成了红火热闹的商家必争之地。

那时候,肯定有人专门管过这些杂七杂八的占地事儿,但扑来的人太多了,又有种种不好言说的牵牵扯扯,一些地皮也就呜呜泱泱地让人给占了,并且是谁先占谁说了算。但有一条:铁路管控区是没人敢占的;谁占,谁就小心被拷。那时候的人与人争,无非是借着铁路多争一点拉运货物、倒腾指标的赚钱商机,也无非是靠着铁路多挣一点扛扛麻包、装货卸货的辛苦小钱。

铁路,给了太多人的憧憬和梦想,也给了太多人的希望和力量。

过了没多少年,铁路上货运生意渐渐有点清淡。某一年,完成历史使命的铁路被正式宣布停运。一停运,曾经红火的生意、潜藏的商机、繁忙的场景戛然而止,之前人与人争的一些东西缓缓消失,只剩下一片之前争来的土地老底子。可这底子也不归个人,值几个钱的顶多就是建在其上的楼房、临建、树木之类的附着物。一条铁路的停运,打乱了人们业已形成的铁路生活节奏,自然也引发一拨拨的人来人往、人去房空。比较精明的生意人一看架式不对,便提前携家带口走了;漂泊至此的流动人口一看势法不对,也无可奈何地卷铺盖走人了;能留下来的,就剩下一群实在无家可归、无处可走,也没法再换地方的人家。

大批的人走了,空落出来的地方也就无人眷顾了,连同早已停运的铁路两侧空旷地,渐渐成为草的领地、草的故园。彼时,荒草应该是废弃铁路废的主要看护者:黄蒿、芦苇、猪耳朵草、打碗花儿、苍耳、菖蒲、芨芨草……这些被当年修铁路的连根拔除掉的野草趁着人们告别远离,重新萌动久已沉默的根系和籽种,借着春夏之际的细风细雨重新发芽抽枝展叶,有的甚至挤破坚硬的铁轨枕石,硬生生地从石缝间长出绿叶、绽开花朵,在荒芜偏僻的城市一角独成风景、自成体系。草与人争的废弃铁路,以草的趁虚而入而成名,也以人的熟视无睹而荒芜。

铁路停运了,铁轨依旧在。

随着铁红锈迹的增加,成片荒草的生长,原本建在南郊的一些大厂子、大园区也纷纷失去活力,慢慢关停并转了,有的还搬迁撤离,整体挪到城外新建的新窝窝子里去了。工厂关停、园区挪窝,曾经风光无限的铁路货运吞吐量也大幅下降。

再后来,随着城市框架的不断拉开,城市边界的不断扩张,原本荒野的城郊地带也渐渐成了城市外扩的一部分,一大批的学校、医院、市场、居民楼纷纷规划建设,成为长在荒野耕地的建筑谷物,也渐渐以新的城市景观、建筑群体将废弃铁路包围成城市内部交通线路。

只可惜,这条城际交通铁路线只能看、不能用,依然原生态地保存着荒野求生的当初样子。

成为城内路,人们对铁路的未来又浮想联翩。尽管铁路早已废弃无用,但处于城市内部的优越位置,使它如同一条大动脉,深深牵动着城市的发展神经,也勾勒着城市的历史浮沉。

看着横陈静默的废弃铁轨,人们重新打起了再生利用的算盘:有的想借先进理念开发城市轻轨,有的想联合内外力量共同开发建设新楼盘,还有的想借铁路穿城之线搞沿线历史文化旅游开发……

时过境迁,人们脚底下的每一片土地都有其独特的运行发展规律,也有其不可语人的生存秘密。原始状态下,它是自然原生的;开发状态下,它是人为塑造的;蒙尘凋敝的状态下,它又是令人大费脑筋的。不管怎么样,一条铁路的废弃让人们在熟悉中怀旧,又在熟视无睹中欸乃。

几位上年龄的长者说,现在的铁路已经不是铁路了,而是一条名副其实的草路了。他们的记忆中,曾经的铁路是协助城市披荆斩棘的,是帮助人们风雨无阻的,是承载梦想冒烟咔嗒的,也是肩负使命勇往直前的。而现在,它竟废弃荒芜成一片草地,多多少少令人产生些感叹。

的确,铁路成为草路,已是既存的事实。

时间久远,人不是争不过草,而是故意把一片土地拱手相让给杂草丛生。它被荒芜的漫长时光里,有人计较过它的过去荣光和气息,但是没人计较过它的价值和潜力。

每每经过废弃铁路,几位长者感慨万千。在这座城市里,不少人约摸地知道一些城内铁路的情况,也大致地了解一些铁路管理的事务,有的甚至念念不忘铁路之间的生活。

大伙凑到一起闲谝,只要扯到铁路上,就会道出一大堆的闲杂事情来。西头的火车站,东头的红花渠,中间的老糖厂、啤酒厂、建材厂……

城南旧事般的记忆让人们难忘铁路,也怀旧铁路。

现在呢,铁路控制范围外的两侧区域,已大部分地建起了高高低低的住房、学校、小区了,而中间五六十米控制范围内的铁轨区域则是成簇成片的荒草。这些荒草是积几十年的工夫长成的。

在草的世界里,它们是草们敷衍生息的新家园。而对于生活的这座城市里的人们而言,这些荒草可是家门口荒芜多年的一块地。乡村里的地撂荒了,是因为大部分的人快走光了;城市里呢,虽然有很多人,却没有几个人去清除荒地里的草,以至于谁见了铁路间的荒草,都觉得很扎眼,并且扎得人心疼。

现在,这些荒草开始争空气了。因为没人管,没法管,也没有谁让人管,这些荒草不仅年年占据空旷的铁路领地,还借着风吹雨淋去侵占更多的城市领地。它们正处在无人问津的美好时代,可以凭借一年年的时光、一场场的风雨,肆意将自己的种子从铁路空旷地向铁路外围地带延伸,又趁势向少人关注的背街背巷延伸,向一幢幢废弃物老旧社区、废弃院落延伸……

这些地方一经荒草占领,后面跟来的是灰尘、是蛛网、是野猫野狗来回游荡的肆无忌惮……没办法,这是被人有意无意废弃了的地方,是有人管理没人理示的地方。谁想对它动心思,那也是有走势没守势的胡思乱想。毕竟在诸多熟悉本城的人心里头,谁都拿这条铁路没办法。即便有办法,也没办法实现。

这也是一个事实,要不然几个开铲车的怎么会扭头就走呢?

某天,与几个好友相聊,不经意的扯起一个让铁路「变废为宝」的新想法,尤其是打造本城历史文化遗迹保护与城市经济发展为主题的「城市脉动风景廊道」时,几个朋友眼前一亮,觉得这个思路好,既可以把旧城各地的历史文化遗迹串联成片,还能复兴一座历史文化名城的辉煌。大家觉得这个想法要是能够变成现实,那么本城的偏僻无名也就不会偏僻无名了,搞好了,还能让本城大放异彩、崛起复兴,未来的本城将更有魅力、更有内涵……

可说归说,做归做,一顿饭之间的奇思怪想根本不值一提。熟悉情况的一位朋友说,赶紧收住吧,再好的想法没人懂没人做,等于白搭,还是再让荒草长一长。在他眼里,拿荒草都没办法,又咋能在废弃铁路上搞出什么花样呢?

听听,觉得有道理。还是算了吧,继续让铁路废弃着,再让荒芜的野草继续长着去。

2024年1月12日草就,24日誊录于银川。

作者 史振亚,笔名二郎亚哥,男,汉族,1973年6月出生,宁夏灵武人,现居银川,毕业于宁夏大学中文系,长期从事文字工作,出版有个人文学作品集【心灵界限】。

以上图片作者均为诗人臧新宏拍摄。